↑↑点击上方

蓝字

把我们置顶/设为星标吧

「短视频第一股

」快手招股已经落幕,将于2月4日进入暗盘交易,2月5日正式上市。

据券商透露,本次快手中签率将在10%左右,大多数人会成为陪跑者,而收益率,却给出了150%的估价,中签的人绝对欧皇本皇。

预祝「就就港股训练营」的小伙们们中签吃肉!

大家好,我是就就~

也许是快手的国民度较高,自1月26日开始招股,快手共获得1.3万亿港元认购,超额认购1218倍,仅次于2020年的蚂蚁集团。

如果上市成功,快手不仅仅是「国内短视频第一股」,也将是全球最大的互联网IPO。

不是所有人都有机会参与这场狂欢,如果你开户时间较晚,或因入金较慢错过了打新快手,就就给你给你个建议。

2月4日是暗盘交易时段,可以关注集合竞价情况,准备资金买入一手新股快手,等到5日上市再卖,也能赚到一笔钱。

港股市场惯例,新股正式上市时涨幅往往要比暗盘高上许多,这就给了很多人上车机会。

得益于短视频风口,近年来快手的营业收入逐年递增,年复合增长率高达99%,因此这只大肉签长期持有价值很高。

此前同样质地的互联网公司如腾讯、小米、美团、京东、网易、农夫山泉、京东健康等,随着时间的推移,几乎都呈单边上涨趋势。

有人欢喜有人忧,中签快手固然是好事,但

对于刚刚参与进来打新港股的同学来说,一场内卷游戏,已经揭开序幕。

「内卷」一词突然走红,实际只是一些旧词的新说法,指代的意思是:

僧多粥少、供不应求导致的内部竞争或被自愿竞争。

这个内卷效应,最简单的理解就是

踮脚效应

。

想象一下,你坐在电影院里看电影,你前排的人突然坐得很笔直,脑袋遮住了一点荧幕,为了观影体验,你会不会也笔直的坐着?

如果你也坐得笔直,又挡住了后面,后面的人也要坐得笔直,于是几乎后排所有人很笔直的坐着看电影。

结果会怎样?大家观影体验不比以前好,看得很累,本来支持仰卧的舒服座椅没有了用武之地。

也许有人会说,为什么不提醒前排的人低头呢?因为,在有些场合,我们无法勉强别人,比如:加班文化。

试想一下,你们公司是八小时工作

制,偶然有一个员工经常加班,被老板发现后大加赞赏,后来评选优秀员工获奖;

其他人见状纷纷效仿,于是大家都开始加班,等所有人都习惯了加班之后,大家都在一个起跑线上,评选优秀员工的标准自然也就变了。

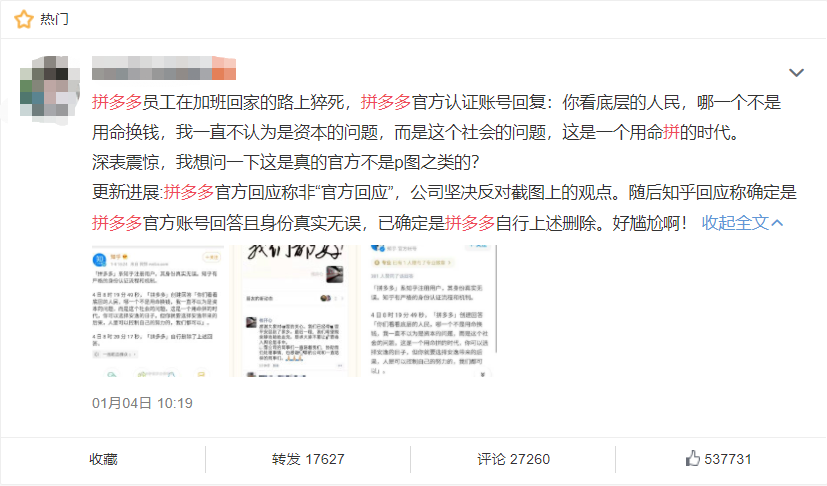

最后的结果就是:大家的工作时长都延长了,却没有任何人获得一丝额外好处——这就是职场内卷。

员工之间内卷,企业之间也有内卷,有些公司本是双休制度,为了同行竞争超越对手,老板开始建议员工实行大小周制度。

为了不被同行赶超,对手公司也开始实行单休制度,最后结果就是:大家都没了双休日,但企业之间的差距并未缩小,只苦了员工们。

在这种职场内卷中,有谁能够靠一己之力力挽狂澜吗?

恐怕没有;

有

谁能够放弃内卷不参与这种内部竞争吗?

恐怕也没有!

只有职场才内卷吗?不,各行各业都有,学生之间,有人悄悄报补习班;游戏之间,有人砸钱氪金;春运抢票,有人开挂加速...

无论哪一种内卷,最终结果都是大家都比以前付出更多,却并没有比别人有任何优势,港股打新也一样。

我从

2020年初开始打新港股,6月份认购京东

时,整个港股市场

大

约只

有

40万人

参与

,

到9月份农夫山泉时,打新人数已经高达70万;

11月的京东健康,打新人数85万;

1月份的医渡科技,打新人数暴涨至117.4万人,这次快手如此火爆,参与人数可能会再次打破记录。

记得之前科普港股打新时,对比A股打新不足1%的中签率,港股中签率平均39%,所以打新港股人数才有这么恐怖的增速。

随着参与人数的增加,打新港股中签率会逐渐走低,一月份开始招股的网上车市,中签率竟然低至0.43%,创港交所历史新低。

其实不难理解,新股份额一共就那么多,参与人数少,中签率就高;参与人数多了,中签率也就变低了,这其实就是一种内卷。

事实上,港股打新人数的内卷,只是开始。

仅2020年下半年,新股上市首日涨幅超过10%的有36只;

涨幅超过50%的有16只,涨幅超过100%的有7只,超过200%的有2只。

-- 近半年来港股上市首日涨幅一览 --

港股打新赚钱效应越高,趋之若鹜的人也就越多,中签率也就越低,这是打新人之间的内卷;

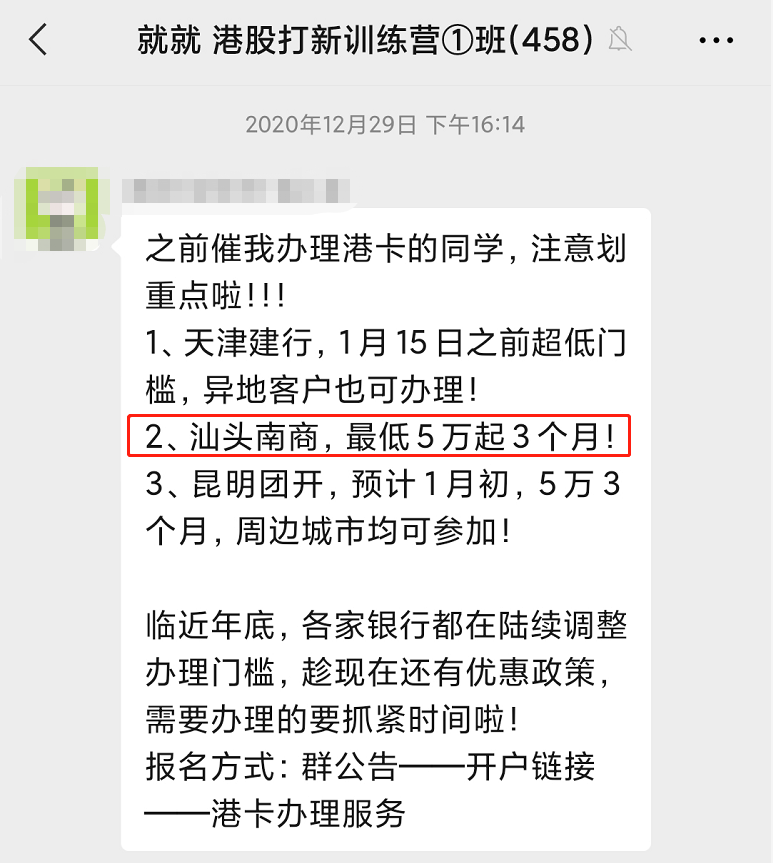

若论起港股打新人数,尚不及打新债人数的十分之一,原因是开户比较困难,入金也略微复杂,出金更是需要港卡或国际卡等门槛。

刚开

始接触港股打新

时,我问过

券商

朋友,那时候

办一张港卡还很容易,基本上买5万理财产品即可;

如果住在珠三角地区,甚至不用存款,成本就是一张去往香港的车票。

半年后的今天,香港去不成了,买存款办银行卡的门槛也提高到了30万甚至50万,这是银行之间的内卷;

港股打新的参与者有甲组和乙组之分,区别是参与认购的资金是否超过500万,超过就是乙组,低于500万的散户,就是甲组。

一般情况下,新股招股时,甲乙组各一半份额,由于乙组人少,甲组人多,所以乙组几乎都能中签,甲组就得靠天吃饭。

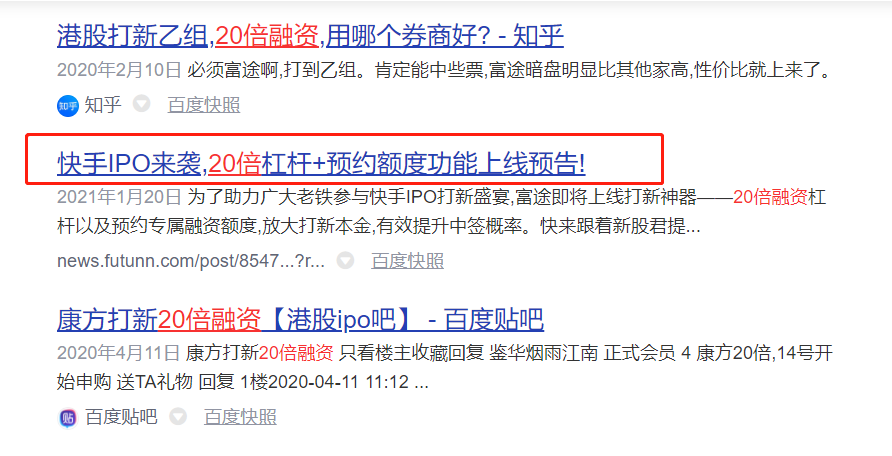

港股打新太赚钱了,为了提高中签率,很多人都想办法上乙组,自己没有五百万怎么办?于是散户开始追求加杠杆,即融资申购。

融资打新就是向券商借钱,一般至少能借到自己本金10倍的钱去认购新股,以此来提高中签率,50万融资就可以上甲组了。

香港有几百家证券公司,为吸引客户,有券商开出10倍融资,就有券商开出20倍融资,券商之间开始竞争;

有的券商开户送腾讯股票,有的券商可以报销入金费用,有的券商现金打新不收费,有的券商融资打新费率低...这是券商之间的内卷。

港股打新支持多账户打新,一个人注册上百账户都很常见,多账户+融资打新=高中签率。

散户们为了提高中签率,无脑注册各种券商APP,疯一般的去抢额度,最终的结果就是:大家都多账户融资打新。

当所有人都多账户融资打新时,中签率反而和之前没有区别了,每个人的中签率不变,钱却被券商和银行赚了,这是散户之间的内卷。

如果你不融资,你不多开几个账户,你的中签率就会最低,逼得你不得不多账户融资打新,内卷逼着你做选择,可你不做行吗?

也许有人会说,既然港股打新内卷这么严重,那我不去参与这种内卷不就行了。

就像我前面举的加班例子一样,你不参与港股内卷,相当于你在大家都加班时选择不加班。

当大多数人都不加班时,你不加班也无可厚非;

可当大家都加班时,只有你一人不加班,老板会怎么想?

然后我们再想一想,第一批加班的人,他们成了这场加班内卷的既得利益者,其他场景也是一样,包括港股打新。

港股市场规模还很小,参与人数只有百万,但全国有十几亿人,也就是说,现在的一百多万人,其实依旧是既得利益者。

也就是说,我们不但要去参与内卷,而且要越早参与越好,

我们讨论的虽是港股打新,实际上可以囊括整个投资理财范畴。

为什么大学同学毕业五年后差距会很大?

因为本来你们是同一起跑线,他有主业有副业,你就只打一份工;他把收入投资到基金、港股、可转债,你却只买银行存款和余额宝;

等到你也开始尝试投资基金希望获得10%的年化收益时,她之前买的房子早已翻倍了...

投资犹如逆水行舟,不进则退,别人都赚钱了,你没赚;别人赚了100%,你赚了10%,你就成了大家都在加班时消极怠工的那个人。

现在的港股赚钱效应,比起买房不遑多让,但大多数人还处在“不加班”的状态;

你现在不想加班也很正常,但你愿意泯然众人吗?

互联网发展迅猛,公众号、短视频、直播等各种媒介都开始注重财商教育,未来某一天,财商教育甚至会被列入义务教育范畴。

到了那时,才算是真正开启了全民理财序章,才算是真正意义上的内卷,那个时候,已经由不得你加不加班了。

所以我们必须,也不得不参与这场内卷,而且要参与的越早越好,任何性质的内卷市场,越早参与者越有机会吃到红利。

坐在电影院最前排

的人,在电影播放的任何时刻,都可以选择往后靠,舒适地躺在椅子上,丝毫不会影响他的观影体验。

第一个报补习班的学生,第一个义务加班的人,第一批实行大小周的企业,第一批开始打新港股的人,这群内卷的“挑事者”,其实早已走在了众人前面,掌握了主动权。

他们都是因为参与的早,享受到了内卷前的福利,

我四月份就开始港股打新,只买了3个月的5万元理财就办了港卡;

之后中签康基医疗、京东、农夫山泉、泡泡玛特、华润万象、稻草熊等大肉签,我账户里的资产,在短短半年内就翻了2倍。

我只是每次简单的点一下手机,就赚到了很多人要上班一年都赚不到的钱,每周996的打工人,你们瞅我来气不?

如果你深谙投资理财逻辑,一定要尽快参与到港股打新,因为随着中概股的陆续回归,优质企业赴港上市,后续的内卷会愈加严重。

2021年注定是更加蓬勃发展的一年,我们一定要好好把握打新港股的机会。

2014年,余额宝横空出世,年化收益高达6.7%,经过大肆的推广和时间的推移,余额宝规模越来越大,利率也逐渐走低。