关于政道问题,中国古代思想家们的确讨论得太少了。这当然不能全怪他们,在专制集权的高压统治之下,文人学士们若要谈政治,除了歌颂当世君主“英明圣哲”及论证其权力为天授神与没有危险以外,谈论其他任何政道问题都有危险,甚至会掉脑袋。所以,当看到政治中的种种弊端时,人们只能抨击贪官污吏,只能祈求国君从严治吏、振肃纲纪,只能劝君主“亲贤臣远小人”或“任用贤能”,只能劝为官者“为政以德”“奉公去私”。下级官吏贪腐了,责任在上级;众多官吏贪腐了,责任在中央,在皇帝。这个思路是他们常有的。但追到了中央、到了皇帝头上时怎么办?这就叫许多哲人一筹莫展了。至圣先师如孔子者,只能说:“所谓大臣者,以道事君,不可则止。”“事君……勿欺之,而犯之。” “天下有道则见,无道则隐。” “三谏之而不听,则逃之。”

这是一种消极的做法。“止”就是“不仕”,弃官。“隐”和“逃”都是消极回避:惹不起,还躲不起吗?但孔子总算还主张“三谏”“犯之”,反复批评建议三次。这算是消极中的积极态度。这考虑改革制度本身了吗?没有。只是考虑人,只认为君主听谏便是一切弊端解决之道。

孟子是古代中国最有“民主”精神的思想家之一。他的态度比孔子激烈:“贼仁者谓之贼,贼义者谓之残。残贼之人,谓之一夫。闻诛一夫纣矣,未闻弑君也。”“君有大过则谏。反复之而不听,则易位。”“民为贵,社稷次之,君为轻。”

孟子比孔子显然进了一步,设计了“易位”途径来解决政府腐败问题。这比孔子的“隐”“逃”办法当然好一些。但是,其所发明的“易位”办法是什么?没有新的,不过是“汤武革命”式的暴力推翻,这有些近似于西哲卢梭等人所言人民对暴政有“反抗权”;或是王室其他支系、其他“巨室”行使“宫廷政变权”,这有些接近西人政治史中的政党转移政权。但是,若昏暴之君以其掌握的权力抗拒革命、抗拒逼宫则如何?若因“革命”战争弄得天下生灵涂炭又如何?孟子并没有考虑。实际上,他还是没有考虑“完善制度以减阻腐败”的课题,没有考虑除革命诛伐或宫廷政变这类代价高昂的手段之外实现政治革新、腐败遏制之目的的方式。今人看到这里不免为古人扼腕叹惜:既然“民比君贵”,人民比政府重要,为什么不能为“贵者”设计一种可行的有保障的监督约束政府(包括君王)的机制或制度以减阻其贪污腐败呢?为什么不朝这方面想一想呢?

荀子似乎比孟子进了一步,他似乎开始接触到了政权合法性问题:“世俗之为说者曰:桀纣有天下,汤武篡而夺之。是不然。……汤武非取天下也。修其道,行其义,兴天下之同利,除天下之同害,而天下归之也。桀纣去天下也,反禹汤之德,乱礼义之分,禽兽之行,积其凶, 全其恶,而天下去之也。天下归之之谓王,天下去之之谓亡。故桀纣无天下,而汤武不弑君。汤武者,民之父母也;桀纣者,民之怨贼也。”在荀子看来,汤武革命,应天顺人。他们取得政权,并非从桀纣处夺得,而是人民归而往之。桀纣本无政权,或者说通过人民“怨而叛之”的方式剥夺了其政权。政权的合法性在于人民拥戴。汤武杀桀纣,不是叛臣杀元首,而是代表人民诛杀早已没有合法性的“怨贼”(这与孟子观点一致)。在这里,荀子也接近“一切权力属于(或来自)人民”之命题的边缘,但他就是未跨过这一步。既然人民归而往之便可使其政权具有合法性,那么政权不就属于人民吗?荀子不会这么想。他可能仍认为政权来自天。天通过人民“叛”“归”的形式褫夺了桀纣的政权,改授给汤武。

荀子不知有没有想过:若桀纣这种拥有强权(不是合法的政权,而只是军队、警察等暴力工具)的“怨贼”不许人民“怨而叛之”,抗拒汤武“吊民伐罪”式的讨伐,使得人民“血流漂杵”“千里无鸡鸣”,那又该怎么办?对于实质上已无道德合理性或自然法合法性的政权,怎样才能做到不用流血战争即可剥夺其人定法上的合法性?怎样使“万民归之”的合道德合自然法的政权不流血地获得无可争议的人定法上的合法性?

法家比儒家在此一问题上的态度更保守。他们主张,即使君主残暴昏庸(即最高权力腐败),臣民们也只有乖乖受着,不得进行革命:“人主虽不肖,臣不侵也。”既然如此,当然就更谈不上设计正常的权力约束和交替程序了。

西汉初年,对于这种问题的讨论还曾进行过。景帝时,发生过这样一件事:

辕固,齐人也。以治诗,孝景时为博士。与黄生争论于上前。黄生曰:“汤武非受命,乃杀也。”固曰:“不然。夫桀纣荒乱,天下之心皆归汤武。汤武因天下之心而诛桀纣,桀纣之民弗为使而归汤武,汤武不得已而立,非受命而何?”黄生曰:“冠虽敝必加于首,履虽新必贯于足。何者?上下之分也。今桀纣虽失道,然君上也;汤武虽圣,臣下也。夫主有失行,臣不正言匡过以尊天子,反因过而诛之,代立南面,非杀而何?”固曰:“必若云,是高皇帝代秦即天子之位,非邪?”于是上曰:“食肉毋食马肝,未为不知味也;言学者毋言汤武受命,不为 愚。”遂罢。是后学者莫敢言受命放杀者。

这是中国历史上最明显的一次涉及现政权合法性的讨论。关于汤武 是“受(天)命”还是“篡弑”,自《易传·系辞传上》“汤武革命,应乎天而顺乎人”的标准结论做出以后,自春秋战国至汉初,除法家外,几乎没有人怀疑这一结论的正确性,即没有人不承认讨伐暴君,以武力夺取政权的权利。但到了汉景帝时,这一问题竟成了跟马肝(古人认为马肝有毒,不能吃)一样的危险问题,不许讨论。因为这种问题只要一讨论,就涉及现政权的合法性问题,也是中国传统政治哲学中最两难的问题之一:否认汤武革命,等于否认现政权的合法性,因为每一王朝均系推翻上一王朝即“革命”而建立;肯定汤武革命,又等于承认现在及将来的人们有推翻本朝政权的权利。所以,当辕固生“联系本朝夺权实际”地提到这样一个问题——

“照你这么说,难道高皇帝(刘邦)灭秦夺权错了吗?”

这一“上纲上线”的难题,使黄生马上噤若寒蝉。照说,景帝应该支持辕固生,因为儒家正统思想是赞成汤武革命的。但他却两方都不支持,而是下令禁止讨论,并宣告此一问题为“马肝式问题”(有毒问题),其中的苦衷就是上面那个两难。

其实,正是这种“马肝式问题”,才是政治法律学说所最应讨论的问题。可惜,几千年里的中国思想家们,就是因为未食此“马肝”, 所以一直不知政道特别是政权合法性、政权合法约束、合法更替之机制等等政治法律学说的“味道”,使中国政治法律学说的天然缺陷千年依旧。从汉以后,泛泛地赞扬汤武革命、赞扬本朝革前朝之命是可以的,但绝对不要在讨论此一话题时联系本朝腐败的实际。董仲舒就是显著的例子:“夏无道而殷伐之,殷无道而周伐之,周无道而秦伐之,秦无道而汉伐之。有道伐无道,此天理也。”

董子不敢说“汉若无道,后人亦伐之”,这就是问题的关键。任一王朝无道,都免不了有人讨伐并取代。要想不被“伐”,只有两条路:一是保持政治开明廉洁,使人无“伐”的借口,或没有人愿意追随某人而“伐”之。二是实在要“伐”,就用“文伐”,不要“武伐”,用和平的、正常的程序实现对政府的改良或更替。从前者出发,应该探索出对权力或官员的有效监督制约机制,使其即使想腐败也腐败不到哪里去,未到严重腐败时即已被罢免。从后者出发,应探索出政权的和平转移程序,使失德的元首及其追随者不得不和平地交出权力,使有德的问鼎者不必大动干戈以流血为代价,而只须和平地动用民意即可获得政权,同时也使下台的政权要人及其家人们得保不被滥杀。只要从这两者的任一角度稍微用心地探讨下去,中国的政治学、法学,进而中国古代的政治史,就不会是我们现在看到的这副模样。

本文摘自《明刑

弼

教:中国法律传统的基本精神》

北大医学部教授:如何活得长、病得晚、老得慢、死得快?

东亚巨变500年——中国、日本、朝鲜半岛与现代世界的关系

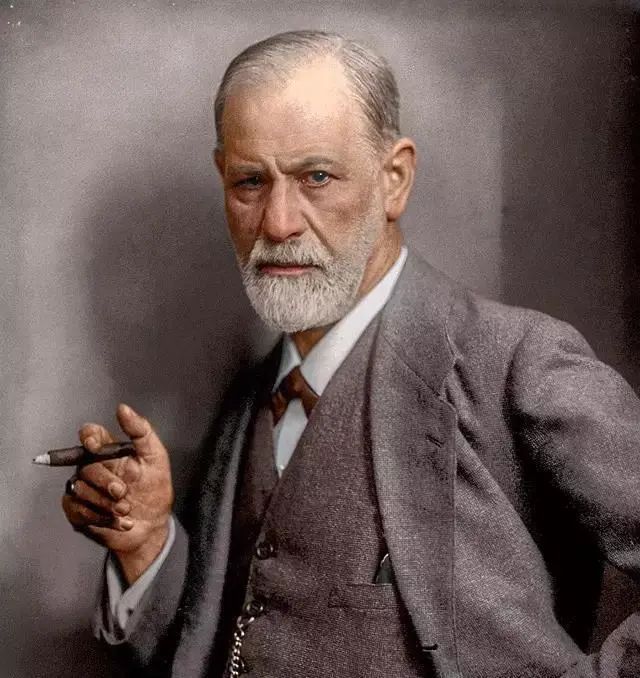

梦见坠落、掉牙、被追赶……这10种梦隐藏着你的哪些秘密?

|

从《诗经》到《红楼梦》:10位复旦顶尖教授带你读50堂国学经典课

|