CICS

欢迎点击上方“复旦大学信息与传播研究中心”订阅本公众号。

- 沙龙简讯 -

2017年11月3日,《村戏》导演郑大圣作客复旦大学信息与传播研究中心“切问近思半月谈”学术沙龙,分享其拍摄经历及创作体验。影片《村戏》获第三十一届中国电影金鸡奖(2017)最佳摄影、最佳导演、最佳编剧和最佳女主角提名奖等多个奖项。沙龙现场放映了影片《村戏》。复旦大学信息与传播研究中心副主任陆晔教授与郑大圣导演从空间、记忆与社会交往的视角出发,就《村戏》的拍摄构思与创作体验展开了精彩的学术对谈,现场观众也据观影体验与郑大圣导演进行了热烈互动。我公号将对谈实录整理成文,以飨读者。

空间、记忆与一个中国村庄的社会交往

——电影《村戏》观摩与学术对谈

- 嘉宾简介 -

郑大圣,电影导演。曾执导2010上海世博会中国馆主题电影《和谐中国》,多部影视作品获上海国际电视节评委会特别奖、金鸡百花电影节最佳电视电影奖、优秀电视电影百合奖一等奖、中国电影金鸡奖最佳戏曲片奖、华语青年影像论坛年度新锐摄影师奖,入围法国汉斯国际电影节、蒙特利尔国际电影节“世界聚焦”单元等。

- 对谈嘉宾 -

陆晔,复旦大学信息与传播研究中心副主任,复旦大学新闻学院教授。

- 对谈实录 -

陆

:

我们这个学术沙龙的一个主题就是探讨空间地理条件和人的社会交往,您能不能先跟我们谈一谈您为什么会选择这样的一个村子来拍这么一部戏。

郑

:

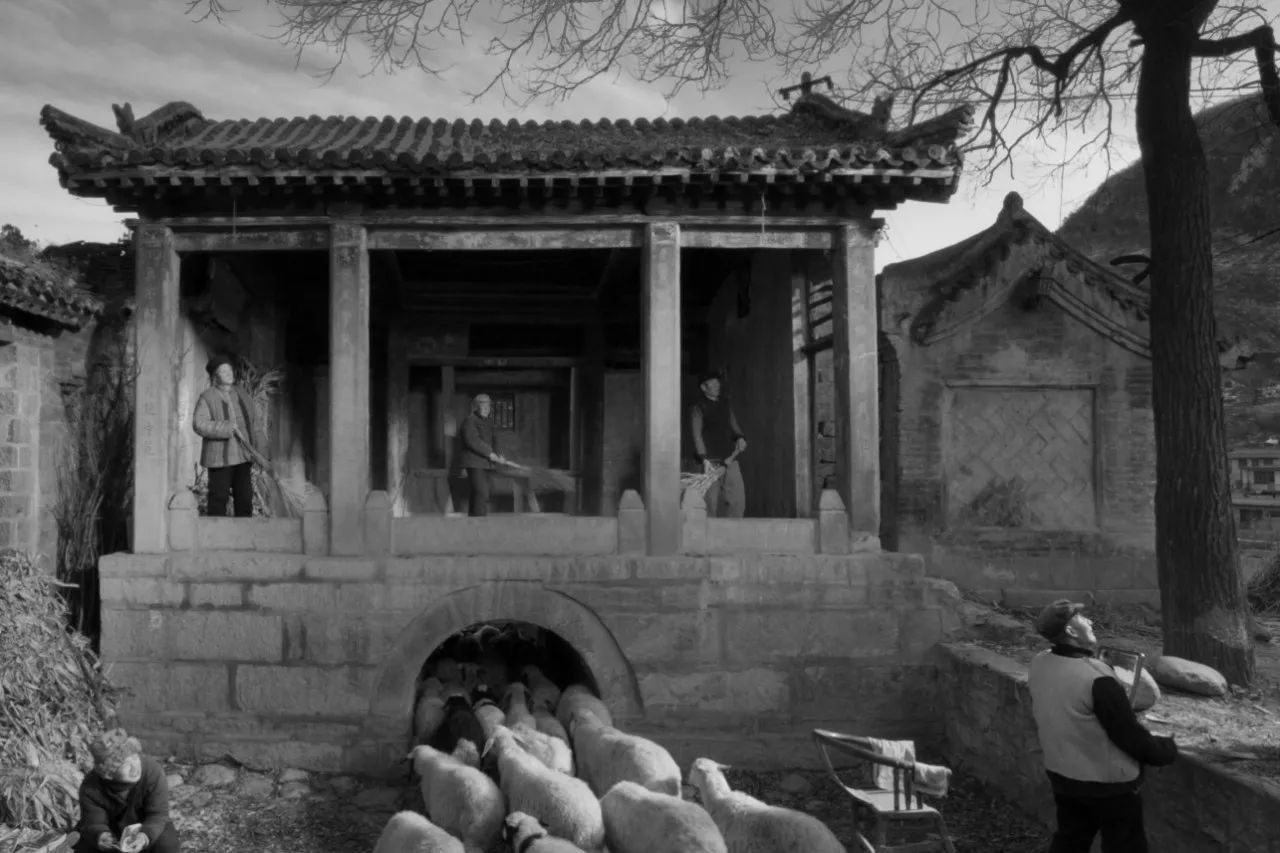

大家看片子里看到那个电影里的世界,那个村庄,其实是三个村子的合成。有一些街巷是在一个村子里,但是那个戏台是在十几公里以外的另外一个村子,还有一个院子又是在另一个村子。然后,那片地大概是在这个三个村子当中的一片山谷里头。电影当中的空间就是这样组装成的。

我们的外景地,在太行山脉腹地,叫井陉,“陉”是通道的意思。那个区域的独特性在于,它是历朝历代,兵家必争之地,因为进出太行山就靠这八条通道。韩信背水一战的战场就在那里,百团大战第一阶段战场也是在那里。和平的时候,那里就是特别繁忙的商道。从秦始皇那时的驿道,一直到现在,还是运煤的通道。而那个地方之所以能保留到大家看到的样子,也是因为交通不便。

我们去拍的时候,因为交通相当不便,我们找的三个村子都是靠当地人带路,七绕八绕,七拐八拐,才找到山里头这样房舍保留得都还很完好的村庄。我们找到那个地方先还不是为了景,而是为了那群演员。我们需要那个地区的演员,然后才落地在他们熟悉的水土,拜托他们带我们回他们的姥姥家、爷爷家,找到各种村庄。

陆

:

我们今天在影像上看到的是一个非常典型的北方农村,你觉得这些人和这样一个村庄的地理环境之间会形成一种什么样的关系?比如这个村庄里头有一个戏台,然后还有羊从底下走过去。这个戏台在这里你觉得意味着什么?

郑

:

那个老戏台,下面那个小圆孔不是走人的,是给羊过的。它上面是一个明万历年间留下来的一个戏台子,所有的戏台底下都有一个孔洞,其实有声学原理,是为了共鸣。当然如果山间有洪水的话,还有泄洪的功能。

那个村庄曾经很大,戏台子不止一处,因为那个村庄比较有钱。“太行八陉”作为重要通道,和平时期行商坐贾来去的很多,所以当地的村民做买卖,翻过太行山往西北走,往口内走。一有钱了,回家就是两件事,一个是起宅子,一个是造庙。有庙就得有大剧院,就是这样的地理配置,跟我们现在人民广场看到是一样的。

陆

:

就和我们今天的一个城市中

心特别像,权力中心和文化设施遥遥相对。

郑

:

对,跟所有大城市都是一样的。中国北方有全神庙,全神庙的对面一定是戏台。所以你看这个村庄戏台子多,肯定有钱。那个村庄比较大,我们就因为底下那个孔洞,觉得它比其他的几个庙更有意思,就选了当作主场景之一。

陆:

当我自己在看这个电影的时候觉得就是同样的人物和人物关系,他发生在村委会的办公室里,和它在外面的空地上,和在戏台周围,还有榨花生的地方,同样的人物活动在不同的地方,整

个节奏都是不一样的。当然疯子的出现会带来一个全新节奏。那我想知道讲这个故事的时候,对于不同的戏在不同的空间里面展开,你有没有一些特别的考虑?为什么要让他们在这样的一个场景?比如说最后疯子记忆唤醒的时候要让他放在室内唱戏,而不是室外戏台子上,有一些考虑吗?

郑:

有一部分是为了讲故事,这个是所谓导演的考虑或者设计,还有一部分确实是不自觉、或者是半不自觉。因为一个村庄在山里有很完整的一个建制,我们说起来这一片都叫村庄,其实里面的公共空间是很丰富的。就是那个公共空间和它的私人场域……

陆:

比如本来这个门开着的时候,里面和外面一样,大家可以互相来往。门一关,马上公共和私人、权利和文化就隔开了。

我自己在看的时候,有一些特别的感受,我也说不好,我就想知道你的想法。

郑:

我们选择场景的时候是双向,一部分我想要表达故事,但是我们再看景的时候,当你感受这个场景,沉浸在这个空间里头去感受它,实体空间会给我带来很多的影响和改变。在村庄的空间建构里,最高权力、秩序、公共空间、私人空间,尤其是当中那个暧昧的、微妙转化的那个部分,其实在一个村庄里头特别丰富。比如说公共空间、权力结构和资源竞争。当中给我一个感受,我体会到了,比如说,它有晒谷场,有小型的磨坊在旁边,有大小不一,这个特别有意思,它是从一个公共空间到一个全私人空间的过渡空间,它可以瞬间变成很公共、很秩序,跟权力有关。

陆:

对,就是我们说的有点像包括打谷场啊、井边啊,戏台子底下啊,老百姓在那呆着的时候就有流言蜚语,然后流言蜚语还可以从完全私人的家长里短马上转到该不该分地、谁分多少,和我们说的利益、公共讨论,和政策有关的部分连接在一起。

郑:

他完全可以用一个私人方式来介入,或者是反向的。所以一个村庄是很丰富的。

陆:

所以我觉得这个村庄是很多年来在影像里头,就是关于北方的农村的那种刻画和描写啊,没有一次像这一次这么震撼!整个空间的流动性这个非常有趣。比如说在疯子第一次出现的时候,他是蹲在厕所,对吧,为什么要选择这样的一个场景?包括村长跟他的对话,说“唉呀,你看

奎疯子,如果不是说你,你的儿子今天这个样子……”,这番对话其实很重要,(因为)他第一个亮相开始,前面的那些对于观众来说可能都是模糊的,你不让他上场。为什么要让他这样亮相,蹲在厕所里。

郑:

蹲在厕所是我们改编,根据我们谈的剧本给演出来了。当时是说,村里谁都不待见这个疯子,事情过去这么多年以后,大家都,都笑了,都埋怨他。但必须有一个人,就是他们的支书一直很体贴的,尽可能帮助他们家,但是我需要一个细节,怎么叫“只有支书心疼他”。

后来找到一个细节,我们说粪重要,在乡间,粪便特别重要,对滋养土地、滋养庄稼是特别重要的。

然后特别有意思的是,在包产到户之前没有自留地,全被切割了,所以粪不值钱。就很奇怪,一夜之内马上就要分地了,每家每户的粪又变得很重要,我们家的粪就是我们家的,只能在我们家,肥水不流外人田,我不能把我的粪洒在公家的地里。

这是个很严肃的事情。那么大家都忽然听说要分地,这个支书得特别对他好,那怎么办呢?支书就想,我得先给他(疯子)拉一泡。所以,其实是支书对疯子好,这么一个意思。

陆

:

还有开场里的那个村子里的有线广播,他们现在还这样吗?为什么那场戏你要做这样的一个安排?这个是小说里面的么

?

郑

:

这个小说里没这么写。因为整个60、70年代,到80年代初都是这样的,

我们去找景的时候看到的每一个村庄,一路上看到的村委会现在还是用喇叭叫人,麦克风还是用红布包着。我也不知道为什么,现在还是红布。那个喇叭,一直都是,以前也是,延伸到村边的土地。

陆

:

对,就是你在你的田里干活的时候,村长在那个屋子里头,你还是能够听得见。这是一个特别重要的传达渠道,从党中央的声音到村长的声音都是这么传递出去的。

郑

:

从中央精神到发老鼠药全是通过这个法子,而且村庄里嘛,你不在窑洞里就是在地里。我们是住在那个村子里拍戏,我们摄制组自己要发通告也要用广播。

陆

:

这个媒体,有线广播,实际是里头的一个特别有吸引力的元素,整个是靠它串起来。还有一个就是,有好多标语张贴在村子里头,除了年代感以外,还有什么特别的考虑吗?还是这个村子里面现在就是这样?有哪些标语是你自己糊上去的?哪些是原有的?

郑

:

那些包括家里的、墙上贴的、街道的,都是我们做的。当然那个年代标语画像有很多。我们做(标语)的时候做了几个准备,第一就是先得查明白什么年代是哪句话,每年不一样。然后,不同年代的标语我们要用相应的字体。我们先做一个,做完了以后吹干,再把它铲掉,它会自然地留下一些痕迹。然后再上一遍新的,晾干,然后做旧,再铲一次,然后再上。字还好办,我们都做得不错。画像,比如过街楼或者墙壁的画像,我们考据了一下70年代到80年代的黑板报的书法。记得我小时候看过的《青松岭》啊、《海燕》啊,大概是那种风格。而且不是后来的粉笔,以前的粉笔只有三四个颜色。但是,我们出了一批黑板报,画了一批头像之后,房东老大爷们倒背手过来看,“不行,不对,不像”。

我们问他们哪儿不像,他们说画得太漂亮,没那么整齐的。然后我们就找到村庄里的当年的文艺青年,相当于你们看到的树满,那大爷年轻的时候就是管给这个村出黑板报,画宣传画。然后我们就把我们美术做的全抹了,请大爷按当时的画风,当时的语言重新画黑板报,重新画了个头像。

陆

:

这个村庄里头其实是两组人物关系,一组就是年轻人的爱情,另外一个就是村民和疯子之间的关系,然后又涉及到两个年代。那我就想知道,这两组人物关系,在这个空间里头,你有没有一些设计和考虑?

郑

:

就这个故事本身的叙事而言,乡间一对小男女爱情故事是个引桥,引导耕地的矛盾,他们排戏这个是借口。他们这个戏后来演成了吗,演得好不好,其实根本不重要。

陆

:

还有声音的使用,你在里头有很多特别凸显的声音,包括疯子脑子里想的那个枪的声音、剥花生的声音?

郑

:

那个声音基本的一个理念是,我不想那部戏到底演没演、演得怎么样,我认为整个的过程是貌似是谈恋爱,其实是分地,貌似是分地,其实是以前的事情的一个坎儿过不去,这三层的“貌似和其实”本身这个过程是一出戏。所以关于声音,我们是暗暗地用戏曲的意思做。这个片子里头没有单独的配乐,是直接加入的乐队排练。所以一直都可以有借口让那些声音进来,包括其他一些声音效果,比如说有这个鸡犬相闻,出现的位置和轻重啊,比例啊,抑扬啊,都暗暗的都用这些锣鼓点的效果去做的,因为它本身是出戏。

陆

:

最后一个问题,就是有一个上帝视角在看着这么一个村子。俯拍的时候,你会看到这些人和这个村庄的这个关系,它是完全一体的。这个是不是在北方特别明显?它的地理环境、文化、包括天气,季节变化,看上去非常立体。相对来说,南方人和土地的这个关系,和周围的生存环境的关系好像没有那么那么紧密。在你的这个影片里,每一次流动的高机位,这个镜头过来的时候,你看到下面的人、房子,他们之间这种关系……你在这样的一些镜头里面想表达什么?

郑

:

可能的原因是,北方山区的农村生存的其他选择可能真的少,人和土地在那儿互相挣扎。我们拍摄的那个村庄,因为在山区,所以可利用的耕地面积很有限,土地又很干旱,所以都是寸土必争。一个狭隘空间的土地,人们互相搏斗。

- 问答环节 -

Q1:

我看这个电影的时候,不太确定您在(给演员)讲戏的时候有没有强调过,要给人一种戏剧化的感觉?因为他们的表演其实也是有一种戏剧的感觉,而不是一个非常现实的、或者是一个非常平实朴素的表达。谢谢!

郑

:

他们这些人员都是当地的戏曲演员,所有人都属于一个小戏团,常年巡演在太行山。但是他们在拍我们这个片子的时候,因为是熟人,因为用母语,因为在他们的姥姥家、舅舅家拍戏,周围几个村儿全是他们的亲戚,所以他们是非常自在的。他们这个剧团一年必须演满500场,日夜演两场,才能维持基本的生活条件,农忙的时候还要回家帮着割麦子,所以一起来拍电影的时候,他们觉得这根本不叫干活,他们觉得无比轻松。其实他们每天的演出强度是非常大的,但他们是自在的。但是你说到的那个表演感,可能的原因是我拍的没那么自然主义,因为,我认为整个的形态和过程都是一出戏,所以有的时候会用看戏的方式看他们。比如我跟我的摄影要求,尽量的把每个地方拍得像剧场、像舞台,尤其是像中国的传统,有对称、有出将、有入相,整个是一个平格式的小舞台。

陆:

是的,这就是我觉得电影语言特别像苏联导演的那种很扎实的做法,就是有呼应,每一个梗后面都能用上。

郑:

还有一个原因呢,可能就是故事发生的那个年代的人很有表演感。我们的演员也没有经历过那个年代,他们在扮演他们父辈的角色。所以我们的开拍之前,有将近一个月的时间都住到我们的场景里,穿上当年的服装,复原当时的生活情调。每天早上集合,要军训,要唱歌,然后要学文件,要背诵文件,要唱红歌,要唱样板戏,要能够背样板戏,如此这般,持续了一个月,我们还开批斗会。我们就让这帮演员去批斗演支书的那个人。很有意思的是那个支书比其他演员的岁数大一些,他现在是剧团的编导,他年轻的时候到周边那几个村子里头把贫穷人家的、有天赋的孩子,挑来学戏,挑来的就是那些孩子就是现在的这些人(演员),他是他们的老大哥。(陆:但是你强迫他们批斗)一开始大家就嘻嘻哈哈的,或者也不敢、不好意思下手,我们就把他们的一位丑角老师,一位在当地很有名望的民间老艺术家请来,他是教疯子和老鹤丑角表演的真正的师父。把80多岁的老人家从县城请来,给他们讲什么叫批斗。老先生(讲的时候)三次停下来,哽咽,很详细地告诉徒弟们当年是怎么一回事,怎么绑人,怎么喊口号,怎么为了表态、互相出卖,说自己的切身的经历。把我们的演员都听傻了。

第二天,我们就按照这个老师说的来一遍。特别有意思,一开始谁都不好意思对支书下手,都是熟人,而且还是大哥。玩儿着玩儿着,表情不对了。这时候,我们要求把绑在窑洞里面的支书押到村儿里去巡街,我们就押着支书过街道,就包括过晒谷场,押到地里监督劳动,真干活,整个这个程序走一遍。走到情节近一半的时候,我分明这些团员眼睛里头有莫名兴奋的光亮开始出现。押到地里的时候,有几个演员眼睛里开始出现血丝,然后那天把支书给斗哭了,斗得无比凶狠。就经过这一番以后,他们大概知道了当年可能发生了什么。

陆:

我也觉得。坐在下面的大家看到彩色的那一段,可能现在会觉得特别不可思议,有时候我在课堂上给大家看一些小片段,有的同学会笑,他会不太相信这是真的。

郑:

我们在模拟的时候,还有一个有意思的事,我们的房东老大爷惊恐万状。因为我们模拟排练的时候穿的是戏服,美术组都就提供了所有的小旗儿、所有的口号,他们天天看着我们在晒谷场上集合,他们会以为是真的,会以为那个年代又回来了,我们的房东非常非常惊恐。后来知道我们是排练以后,还给我们提出意见说,“差远了,你们!”然后我们觉得好,非常好,那我们再把房东请到我们排练的窑洞,再给我们讲。房东大爷跟我们说,中国这个熟人社会特别有意思,这么偏僻的山沟沟里头,一开始批斗不起来,因为几个大姓都是沾亲带故。结果有一个年轻子弟从县里的中学里念书回来,带回了新的做派和思想,带回来几个同学,这几个同学就不是村里人了。之后,村庄的风气就开始变坏了。

Q2:

影片视觉上有一种让人心里面很不舒服的感觉,这有什么深意吗?

郑

:

我们选择黑白,是因为黑白影像和我们人眼看到的景象有一种不远也不不近的距离,恰好这个不远也不近的距离使我可以既不冷漠又不沉溺的看这些人、事、景。黑白影像它天生就带有一种预言感,比我们肉眼看到的五彩的景象单纯的多,纯粹的多,可以让我们审视。至于红和绿呢,其实特别朴素的原因是我模糊记得我小时候的那个样子,只有那两个颜色,其他没有,都是灰的,藏青的,全是雾雾秃秃的颜色。

至于感受上,是的,当所有颜色都提出来,只保留了红和绿。尤其是那种红和那种绿,那个是中国制服曾经用过的绿,以及中国旗帜曾经用过的红,你不会觉得舒服的。

我们调色的是一个西班牙小伙,他就摆弄不好这个颜色,觉得不舒服,刺激,我说当时就是这样的两个色儿。因为这个片子不负责让你舒服,不是所有的片子都要观众舒服的。

至于你说导演的这个片子里有什么想表达答案的思想,我觉得这个其实不重要,重要的是看完以后你的思想。导演能做的呢,是尽可能提供一个好的观看和阅读的机会。如果我能更好的给一个机会,那就算还不错。思想应该是属于看的那个人的。

陆

:

我其实想特别想补充一点我看第一遍看的时候的感受。我觉得如果没有红绿的色彩抽离,我就会觉得它依然是一个好电影,但是因为有了这个部分,在我看来,它真的是我最近这几年看到的、现实主义题材里最好的国产电影。这个部分我觉得它真的是有相当丰富的含义,而且我非常同意就是,不是所有的电影都是要让观众舒服。

Q3:

电影中疯子他有可能不疯吗?我觉得是没有可能的。因为他在失去了他女儿之后本来应该悲伤,但是这种平时比较正常的这种情感因为在集体和国家的利维坦面前被扭曲,妖魔化了。所以看似是他变疯了,但如果他不变疯,那说明他是没心没肺了,所以他变疯是必须的。在我看来,他的儿子是和整个村的人都是魔怔和疯了的,而那个小芬是一直正常的。到影片结局,奎疯子在车上说“彩云你回来吧,爹给你擦干净脸”,这说明他是正常的,人性是回归了。我想说,最后把这两个正常的人带离了村庄,而这个影片一开始的背景是家庭联产承包责任制即将开始,在我们以前所了解到的历史和接受的史观中,联产承包责任制应该是一个错误时代结束和正确时代开始的标志,而在就在这个阶段,这个影片把正常的、有理性、有人性、有良知的两个人带离了,带到了精神病院,而把一群魔怔了的人留在了村庄里,为什么这样设置呢?

郑:

我能告诉你的只能是从做剧本到拍摄、到剪辑,我所能做的是我把自己装在所有的角色里头去体会一遍。我发现如果我是疯子,就像你刚才说的,我是我只不过想糊一下我女儿,结果孩子给噎死了,这个是因我而死。我还得负责去拿奖状,换冬天的一季不饥饿,我还得去接受嘉奖,我当然会疯。开完会以后没人在我身边,没人为我想,我当然会疯。当然我钻在老鹤的壳里去体会过,钻在支书和树满这些角色里都体验过,我发现的一点是,如果我是他,我一定会当时选择劝奎生去接受嘉奖,我一定会在将要分田到户的时候想把这个钉子摘走,最好的法子,冠冕堂皇的理由就是有病治病,该吃药吃药,把他摘走了,我们大伙才能分地,都能分地。我唯一做不到的人就是小芬,我想我都做不到,但是我们都希望有这么个人是这样。

只能说设身处地去体会一遍所有的人以后,我发现,包括树满最后把他爹也给让出去了,如果我是树满,我也会这么做。仔细体会下来,我觉得这挺可怕的。所以说不上有什么特别的用意,我只能说如果体会他们一遍的话,我确实会这么做。都是最合理的,在你当时的处境上都是最合理,最必须的一个反应。

陆:

我自己会联想到汉娜阿伦特的“平庸的恶”,所以我在看这个影片的时候跟这个同学有非常非常类似的感受,就是我们过去在讲这个联产承包责任制的时候,我们其实没有太多的关注每一个人——不是旧时代结束、新时代到来,而是在一个巨大的利益面前每一个人内心的特别强烈的需求,我们更多的还是在制度层面讲一个旧时代结束,一个新时代到来。或者说任何大的背景,特别容易把个体抹杀掉。但是在这个片子里头,我们看到的每一个个体无比的合理,然而又无比的残酷,所以这样的一种感觉对于影片来讲,我觉得是特别大的意义。

图为复旦大学信息与传播研究中心副主任陆晔教授向郑大圣导演赠送纪念海报

(整理:魏文秀 编辑:周晗)

想了解更多精彩内容?请点击右上方菜单选择“查看公众号”并进入“

查看历史消息

”。