在清朝,曾国藩想买一套《二十四史》大概要花他半年的俸禄,那是相当的贵。

现在想买一套《二十四史》大概是1300块钱;前两天电商大促,一套《二十四史》只要六百多块钱就可以搞定了。

在欧洲,印刷术兴起之前,《圣经》是抄在羊皮纸上的。那时的《圣经》数量非常少,解释《圣经》讲什么的都是神职人员。所以谁手上有这本羊皮卷,他就可以解释上帝是怎么说的,反正你们没书,我有书,你们也看不到。

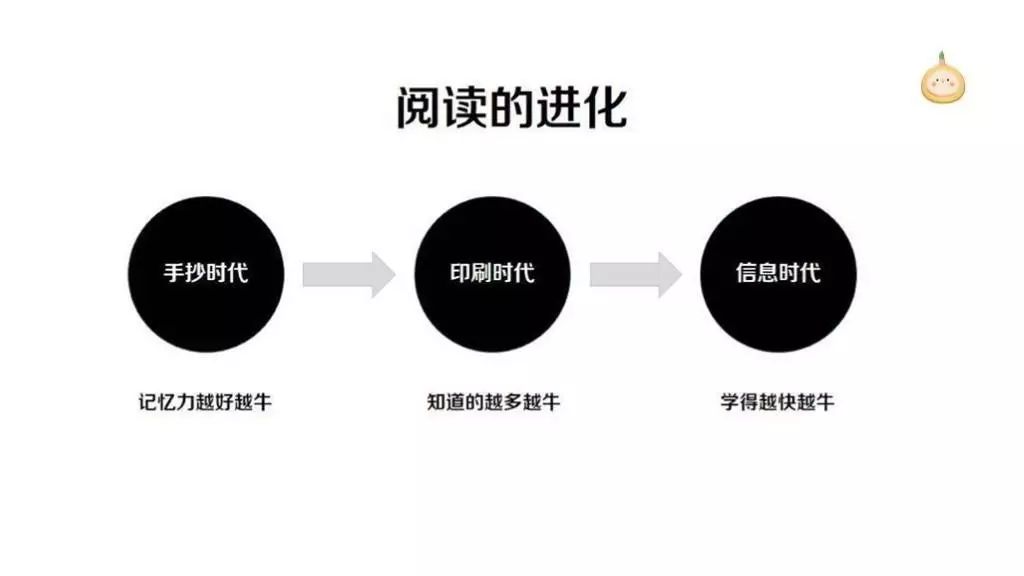

因此,在那个时代,你的阅读力和记忆力越强你就越厉害。

如果你能把一本书背下来,你就相当厉害了。

后来随着机械印刷术的普及,书籍的数量开始急剧增加。

前面讲到《圣经》一开始抄录在羊皮纸上,在古德堡印刷革命之后,变成几乎每家每户都有一本。

那时候知识类的书籍都负责传播重要的信息和内容,所以在那个年代,你知道得越多,就越有竞争力,你看的书越多,你就越是博学多识。

▋

此时,信息不对称的竞争力就开始显现。当我们读的书比别人多,就拥有一种竞争力。

也就是我比你先知道,我比你先了解,当我想要把这个知识传播给你的时候,我就具备了竞争的优势。

很多人问小六:“为什么小六去了一趟台湾,背回来两箱子的书,这么辛苦干嘛,大陆没有书可以看吗?”

大陆当然有书可以看,但是因为出版流程的原因,台湾、香港地区新书上市的时间要比国内早半年到一年的时间。

半年时间,想想看,我比你先知道半年,然后我研究半年,然后我教你啊,你要不要给钱啊?

——这就造成了一种信息不对称。

小六买这么多书,也是想制造这个信息不对称的优势。李笑来老师,古典老师一直鼓励我们学英语,目的也是这个。

在过去两年多的时间里,我们讲知识管理的时候,一直在提高大家阅读的数量和速度,

知识管理训练营的前两课也是为了达到这两个目的。

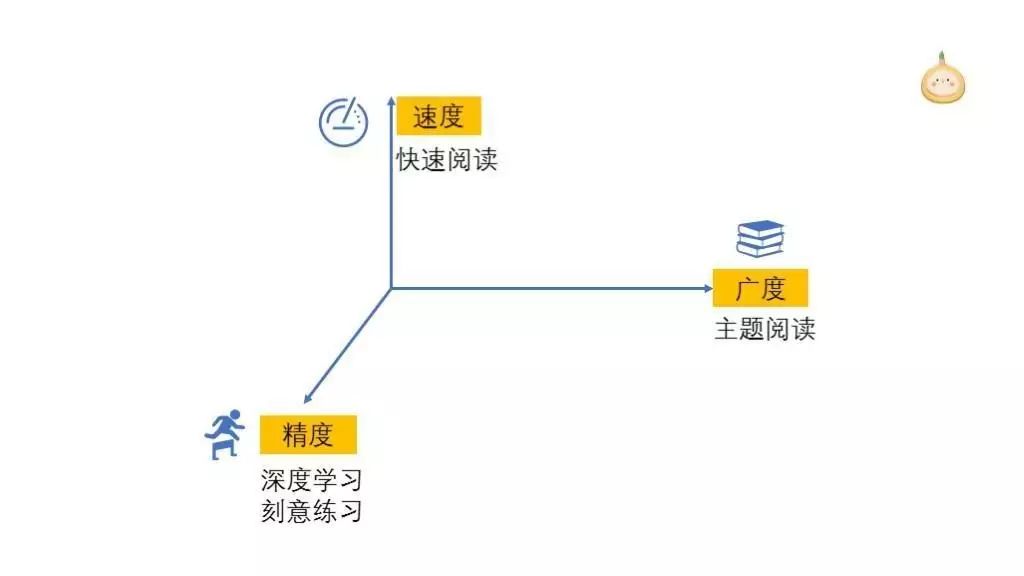

比如通过快速阅读达到三十分钟读完一本书;用主题阅读读大量的书籍;其实就是提高大家阅读的速度和数量,这个过程实际上就是想帮助大家建立起这种信息不对称的过程。

▌

比别人先知道,比别人多知道。

所以追求阅读的数量和速读在一定情况下还是很有必要,比如最新的资讯,最先进的技术和科学研究,我们要比别人先读,快读,然后去实践去分享。

速度和广度都有了,精度呢?精度的事,阅读帮不了你。你得靠你自己钻研,实践,琢磨,思考。精通实际上是行动力的事情了。

新的追求阅读能力体系:

好奇心,检索和系统思考