“最近正在准备毕业答辩,想想马上就要正式踏入社会,真是既期待又紧张......熊爷,有什么好的建议或者经验,可以传授的么?”

后台有一位小男生,问了熊这样一个问题。

熊爷觉得,初入职场,首先要特别注意的,就是人与人之间的沟通问题;

而熊今天要为大家强调的、沟通中的这个重要细节,就是:倾听。

在熊爷看来,会不会倾听、懂不懂倾听之道,不仅关乎一个人是否能够交到好朋友、受到大家的喜欢;

还是一个人的教养与职场素养的体现。

“人最大的教养,就藏在我们倾听的姿态这个细节里。”

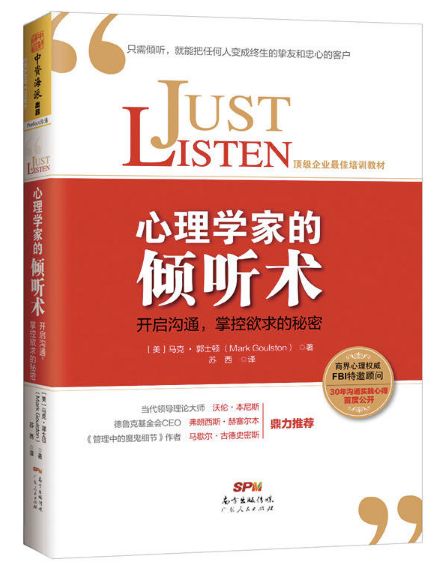

所以今天,熊想介绍推荐一本,手把手教大家如何学会“倾听”的正确姿势的书:《心理学家的倾听术》。

不仅献给初入职场的小哥哥小姐姐,亦同样适用于像熊爷这般的“老腊肉”们学习与参考。

书的作者,就是著名人际关系专家、火遍全美的商业教练:马克·郭士顿博士。

马克博士曾为《财富》杂志、《时代》杂志、路透社、《华尔街日报》等知名媒体撰写专栏文章;

教大家通过做好“倾听”这个细节,解决工作和生活中的各种棘手问题。

而这本书,便是马克博士过去30多年“倾听之道”的集大成。

到底怎样才是“倾听”的正确姿势,如何真正解锁“倾听”这项神技能呢?

今天,熊爷就从书中,分享几个关于“倾听”的小方法,希望对大家有所启发。

倾听之前

请先摘掉“变声耳机”

“这个人非常不守时,靠不住!”

“听说他超懒,工作散漫,老是拖累别人。”

如果我们与沟通对象先前有所接触,或者从别人的口中听说过他;往往会根据先前的经验,获得如上述这般的、先入为主的信息。

作者说,这些声音、信息,会变成我们潜意识中的“过滤器”:

我们通过这个过滤器去听,看起来是在听,却并没有达到真正的“倾听”。

它就像是一个“变身耳机”,让我们把别人说的所有东西扭曲,以适应我们预先形成的认知。

所以作者建议,倾听之前,请务必关掉潜意识中的“过滤器”,摘下“变声耳机”。

“放下成见,是学会倾听的第一步。”

而具体做法就是:想象我们有不好印象的这些人,他们的行为背后,存在着某些不为人知的原因。

比如,一个印象中“不守时”的人,想象他可能为了维持生计,需要打好几份工,因此常常误了班车;

一个印象中“工作散漫”的人,想象或许他身体抱恙,财务上有问题......

作者说,这样做,能够迫使我们撤回根深蒂固、先入为主的观念;

并对之前形成成见的这个人,有了新的理解。

“你真正知道的东西,大概比你自认为的要少得多,而你自己认为知道的东西,很可能错得离谱。”

熊爷觉得,就像美食家品尝美食前,要先漱口;

倾听之前,也请好好“洗洗”自己的耳朵,我们才能让听到的,更接近于对方真正的模样噢~

想要学会倾听

就得对别人“感兴趣”

“要是能让喜欢的人,对我感兴趣就好了。”

“该说些什么,才能让同事们觉得我够有趣呢?”

工作与生活中,当我们想要交给更多的朋友时,或许常常会抱有以上想法;

然而作者却说,我们更应该做的是,多花点时间,对别人感兴趣,而不是证明自己有趣。

比如:

如果你想享受一次有趣的晚餐闲聊,我们要对坐在我们面前的这个人,感兴趣;

如果我们想要认识有趣的人,就要对我们遇见的人感兴趣,他们的生活、历史、故事......

“施展对别人感兴趣的艺术,绝大多数人都能变成良师,几乎人人都有有趣的故事可讲。”

那么,如何才能掌握“对别人感兴趣”的技巧,而且要充满真挚?

在书中,作者提供了几个小方法:

1.总结对方刚才说的话。

例如,对方刚给我们讲了一段噩梦般的旅行经历,那么,我们便可以重复故事中的几个关键点:

“我的妈呀,你摔断了腿,可还是上了飞机?真不可思议。”

2.有机会的话,向对方征求建议。

“真棒啊,你自己种香菜?快教教我,该用什么容器呢?”

“你越是尽力说服别人相信你才华横溢,人家就越是觉得你是个无聊的人,或是觉得你太以自己为中心。”

熊爷觉得,就像作者说的那样,适时把舞台让给别人,做一个在台下打call的小粉丝,也是hin可爱的~

倾听

就是给对方一个“呼吸的房间”

面对正处在巨大痛苦中的人,比如我们的亲人、朋友,又该如何施展倾听技能呢?

对此,作者说:

“如果你正与处在巨大痛苦中的人们打交道,得让他们离开痛苦状态。让大脑能够静下来听你说话。”

而想要做到这一点,最好的办法就是帮助他们抒发郁结,听之任之。

“就像给化脓的伤口做引流一样,让备受压力困扰的人放松下来,并且敞开心灵听取他人的建议。”

作者说,如果我们,能够为痛苦的人,提供一个呼吸的房间:

即,一个可以让他抒发郁结的地方和空间,除了让他冷静下来之外,还在自己和他之间架起了一座心灵的桥梁。

“有了这座桥梁,你就可以无障碍沟通了。”

熊爷觉得,将心比心,才是让心和心靠近的最快办法;

想想自己痛苦时,希望身边的人如何倾听自己的倾诉,就这样如法炮制吧!

倾听时

善用“再多跟我说说吧!”这句话

“我真的有很认真在听他讲话,我都没有插嘴,一句话没讲。”

有些朋友或许会误会,“倾听”就是安静呆着,一句话也不讲最好,让对方说个痛快。

然而作者表示: