让·鲍德里亚(Jean Baudrillard)(1929-2007),1929年7月29日出生于法国兰斯(Reims ),西方著名哲学家、社会学家、摄影师。常被误认为是后现代主义者,实际不然,他批判过福柯等后现代主义,明确表明自己不是一个后现代主义者。

/ 现 实 性 是 一 种 不 治 之症 /

让·鲍德里亚 / 张新木、李万文 译

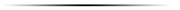

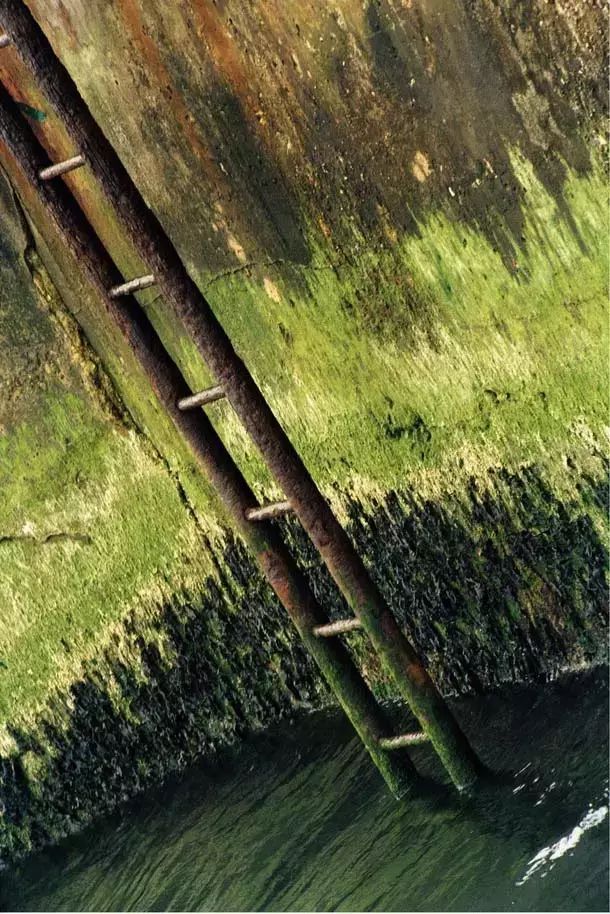

本文选图均为鲍德里亚摄影作品

很长时间内责备自己缺乏影响力,缺乏令人着魔的能力,这是一种虚假的冷漠带来的后果或效应。在命运缺乏的情况下,你就只能去嘲笑那些事物——可怜的补偿。

每一次陈述都愿意被揭露。揭露就像影子一样跟随着陈述。

从诱惑的头晕目眩到夫妻间的情感消隐,一切都处在性衰竭那或巧或妙的方式中。

写作中最扣人心弦的时刻,就是浓缩的时刻,省略的时刻,变少的时刻。重新创造一些越来越紧密的核心,在其周围光线偏了方向;思想也一样,因为它失去了来源的方向。

如果生命具有某种意义,那么任何未竟事业便变成了一种缺陷,一种错误,一种虚弱。一种无法承受的张力笼罩着我们,只有死亡才能终结这一切。因此,想要给生命赋予某种意义的任何努力只会是一项道德沦丧的事业。

然而在今天,极其反常的是,正因为生命不再有意义,所以就必须给生命赋予尽可能多的意义。正因为上帝已经死了,才应该为他的荣耀而奋斗。

人们可以想象,将死人和他们的手机一起埋葬,以便能和身处另一个世界的他们进行联系。这个幻想却戏剧般地成真了:在哥德堡一家夜总会的火灾中,在那些被烧焦的躯体上,还有手机在鸣响。

所有形式的信息都给我们一种受欺骗的感觉。确实如此:人们在“真相”的词语下向我们隐瞒了一切真相。其实也没什么可隐瞒的——没有秘密,没有阴谋,没有真相。而就这一点,人家还瞒着我们,这是一种更为巧妙的欺骗手段。

我们自己的恶是无法想象且没有图像的。不再需要魔鬼来偷走我们的影子。也不用任何力量到我们头顶去争斗,去争夺我们的灵魂。不再需要资本的淫秽要求来榨取我们的劳动力。我们不再有影子,我们不再有灵魂,而我们就是我们自己生活的股东。

在接连发生的故事之间,存在着一种动物般的关系。一旦嗅到了血腥味,这些故事就会贪婪地赶过来,借助这个磁场,它们一个个迫不及待地轮流发生。你变成一个吸引事故的地区。

如同从前,人们怀着崇高的感情进行写作,而今天,人们用无意识来制造糟糕的文学。

不是任何的信仰都能配得上另一个世界。不是任何的生命都配得上一个第二次存在。然而有一些境况,某些未完成的情感,似乎要求在另一个生命中有一个继续和结果。

“必须做出选择:真实或是幻觉。没有折中的解决办法。要么都是真实,要么都是幻觉”(乔朗)。换句话说:每样东西都是它原来的样子,就这样。或者:从来没有什么东西是它原来的样子,也从来没有过它原来的样子,一切从开始时就变异了。

在这样的交替法中,拟像不再存在。拟象在幻觉和现实中做着游戏——如果必须在这两者之间做出选择,拟象的概念就会消失。它的消失如同灵魂及其概念的消失一样,这似乎就是解决人类与上帝之间关系的想象的解决方法。

实际上,乔朗的两难命题是站不住脚的。幻觉和现实之间的选择是不可能的。恰恰是拟像的游戏让我们无法选择。因此这不是一个想象的解决办法,拟象的统治是普遍性的。

对待愚蠢必须非常小心。通过镜像效应和飞去来器效应,对愚蠢的揭露会立即变成可逆转的揭露。你要是指明了愚蠢,而又不想让愚蠢指明你,这是不可能的事。你指出了愚蠢,又不让智慧达到傲慢的地步,这也是不可能的事。

在靠近智慧的地方,愚蠢会变得更加愚蠢。在愚蠢的边境,智慧变得更加巧妙。它们越接近对方,各自就变得更为激烈(通常是发生在同一个人身上),它们最终会疲惫地融合在一起,陶醉于它们的反面。愚蠢在智慧面前的陶醉。智慧在愚蠢面前的陶醉。

一个女人只有当她在衣服下赤裸时才是美丽的。一种思想只有当它在语言下赤裸时才是美丽的。这就是说它是强烈的。每个句子都是强权意志的火花。

真正的“break of the age”,就是当事情变得非常明确时,即与某种“重新开始”(克尔凯郭尔)的生命幻觉相反,特别是重新开始爱情关系,因为第二次相遇可能是爱情关系的理想结局——当事情变得明确时,即这种崇高的重复最终将不会发生时。没有重新召唤,没有回归,没有第二次存在。于是一切突然变成致死的疾病。

我们能成为真实的人纯属偶然,我们是不知情的永生者。

现实性是一种不治之症。

[ 让我们以物的再现,重回往日的时光 ]

那个冬天的咖啡,你要来一杯吗?

▽

/ 下手请点击阅读原文