悬疑推理是题材常青树,红利期长,在内容生产者的持续开掘下,不同时期有全新表征:

社会派推理、本格推理等成为“后刑侦涉案时代”的创新探索;

电影班底入主网剧制作,剧集品质阶梯式提升;

优秀的年轻导演崛起,成为中坚力量。

悬疑推理剧竞争已经进入到白热化阶段,如何在题材、类型相同或者相近的情况下实现差异化,从竞争中脱颖而出?

悬疑推理剧的戏剧高潮通过悬念的营造实现,单一的文本叙事已经不能满足信息扣押、细节铺垫的需求,导演技巧加持的视听语言成为突围重点。

腾讯视频独家播出的悬疑推理剧《绅探》将民国背景与本格推理相结合,导演邓科在视听呈现上做出了较大突破。

《绅探》以民国时期的上海为背景,讲述了侦探罗非、女警秦小曼、法医本杰明三人组成探案小组,共同探案的故事。

在剧作层面,全剧仅有24集,采取“珍珠项链式”的单元剧结构,罗非与神秘的“Captain”之间的斗争成为线索贯穿始终,以3集为单元,讲述相对独立完整的案件。

作为悬疑推理剧,《绅探》有内在的超越和创新:

民国时期的上海为背景,与以现代都市为背景的悬疑推理剧形成差异,特殊的时代背景为叙事赋能:

文本层面,日本人、租界巡捕、侦探等多方势力角力,有助于丰富人物关系,形成多层次的叙事冲突;

视听层面,十里洋场的繁华具有强烈的视觉冲击,有助于营造复古、摩登的视听感受,实现审美惊奇感。

导演邓科则抓住《绅探》的独特“时空结”,通过一系列导演技巧营造了强而有力的影像叙事节奏,带来了新的视听体验。

1、“时空结”拓宽悬疑推理剧的表现时空

悬疑推理剧中,不论是大的时代背景还是小的时间节点,都对推动剧情发展起着至关重要的作用。

对于悬疑推理剧而言,时间线是重要的情节线索,是整部剧剧情真实的要求,代表着创作者思维的严密性。

空间则代表着故事发生地点的人文特质,浓郁的地域特色有助于观众进一步深入到剧情中,对情节和人物性格进行推测。

《绅探》中使用了大量的细节镜头释放了时间和地点背景,营造了真实感,使得时间和空间充分发挥了叙事的作用。

在第一案“初来乍到”中,《啼笑因缘》的出现坐实了该剧的背景。

借据中明确写出当时的时间是民国二十一年(1932年),剧中使用的这一版图书正是1931年12月上海三友书社出版的单行本一套三册的丛书;

在另一处的《大都会》报纸上,则同样写着民国二十一年,时间背景再次得到印证。

而极具极具上海特色的街巷,入夜后霓虹闪烁的十里洋场、老式的福特车等细节则加深了空间的真实感,令人信服。

通过“时空结”营造真实感之后,《绅探》的叙事空间得到了极大的拓宽。

侦探这一职业的出现成为了可能,军警混战、各方势力角力有了生发的沃土,“大场面”的出现更为真实可信,也令悬疑推理剧跳脱出在封闭空间内依靠大量台词和对白推动剧情的叙事套路。

例如第二案“消失的男友”里,街头保护会长这场戏中有一连串快速、连贯而流畅的追逐、打斗镜头,增强节奏感的同时防止观众审美疲劳。

2、善于通过特写镜头营造悬念、关联剧情

悬念营造的关键在于信息的扣押。

导演用视听语言代替文本交代剧情,令信息的表达更为直观,提升了情节的密度。

第一集开场,秦小曼发现的疑似“案发现场”实际是罗非在做实验,对洒落的红酒进行特写,营造悬疑感,打破了以往悬疑推理剧需要用大量的台词来推进剧情的叙事模式,用镜头说话,效果直接。

另外,该剧的片头同样带有明显的导演个人特质。

将动画特效与真人相结合的片头,邓科在《柒个我》中已经做过尝试。

《绅探》中,这一特点被放大,并且更具“隐喻”的意味。

剧中主要人物在红色丝带的串联下依次出场,而红色丝带正是罗非调查Captain案件中出现的重要意象。

这一细节也暗示了罗非和Captain的较量即将贯穿全剧始终。

3、主观镜头制造他者视角营造紧张感

悬疑推理剧令人血脉喷张的关键是悬疑感、紧张感。

与以往的悬疑推理剧多以“全知视角”(或上帝视角)讲故事的叙事方式有所不同,《绅探》中采用了大量的主观镜头营造紧张感,令观众产生身临其境的感觉。

秦小曼初来上海,在房东汪太太的带领下查看自己的房间,这时候对面的门打开,有人通过门缝观察两人的一举一动,这个人正是罗非。

在这个主观镜头中,罗非并未出场,以他的视角切入,令观众好奇门后的人身份的同时,因被窥伺而感到紧张、不安。

在交代物证细节方面,《绅探》中也采用了主观长镜头的表现手法,既将细节放大,同时把环境和氛围一次性交代清楚,令观众产生身临其境的感觉。

4、分屏处理增加信息量(平行蒙太奇 )

对于案件中较为重要且相互关联的物证、信息采用分屏的形式,同时呈现在画面中,这样的镜头处理在以往的国产悬疑推理剧中极为罕见,是悬疑推理剧视觉呈现上的创新。

《绅探》播出后,有很多观众反馈,这是一部需要用“0.75倍速”观看的剧集,因为其中涉及的信息量大,稍不注意就会遗漏掉重要的线索,导致无法跟上剧情的发展。

在当下注水剧盛行,动辄需要“2倍速”观看的语境中,《绅探》通过导演技巧改变了年轻观众的观看习惯。

很多媒体

也很难用类型标签去定义邓科。

从《柒个我》到《我的奇妙男友》,再到《人不彪悍枉少年》,再到《绅探》,他一直在进行不同类型剧集的创作尝试。

题材和类型不同,情感却是共通的。

导演邓科在不同的类型中找到了捕捉情绪、释放情感的最优解。

1、年轻化的表达

导演邓科的作品面向的受众群体主要是年轻人,合作的团队同样是年轻的主创班底,作品呈现出年轻、时尚、节奏明快的影像风格,符合年轻观众的审美期待。

《绅探》也不例外,全剧影像风格摩登时尚、轻松明快。

探案小组中罗非、秦小曼、本杰明三人性格各异,剧中每个人物的性格特质均通过不同形式的特写镜头进行了呈现。

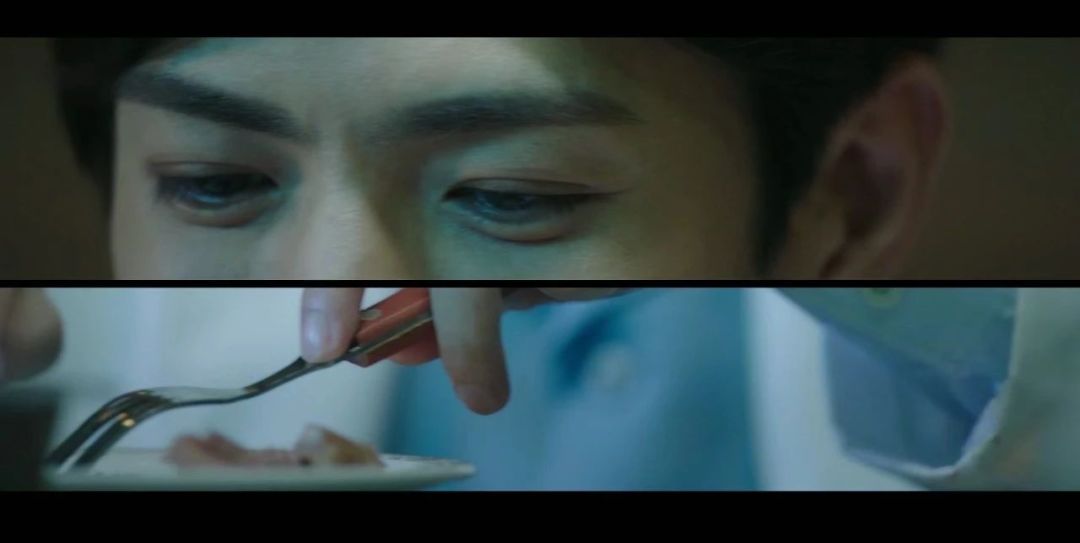

比如法医本杰明的出场,分屏处理的方式将本杰明在解剖室吃牛排的形象展现出来,凸显其作为法医胆大、不拘小节的一面,制造喜感的同时也形成强有力的视觉冲击。

此外,邓科导演对角色情绪的捕捉更见功力,通过细节来丰满人物的血肉,避免了悬疑推理剧容易出现的“见事不见人”(为凸显复杂案情而忽略对人物的刻画,导致角色形象单薄,观众难以形成记忆点)的创作问题。

第一案结束后,秦小曼和罗非在天台上各怀心事,此时前实后虚的景深镜头同时将两人的神态纳入画框。

秦小曼对未来的期许,罗非长舒一口气的放松被同一个镜头悉数捕捉。

即便两人没有一句对白,这对“欢喜冤家”之间的情感勾连在此也埋下了伏笔。

2、现实关照和情感共鸣

《绅探》在快节奏的推进之余,不忘去挖掘现实关照,凸显情感共鸣点。

这方面,导演技巧也起到了很重要的作用。

对案件真相进行剖析时,采用闪回的叙事方式交代前情、剧中人的心路历程,调节叙事节奏的同时,有助于呈现人性复杂面,引发现实思考。

更为难得的是,在邓科导演的镜头语言中,能够读出一份“铁汉柔情”,也是创作者人文精神的视觉呈现。