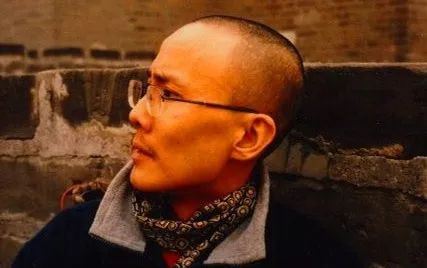

车前子

,原名顾盼,1963

年生于苏州,诗人、散文家、水墨工作者。创作有《好吃》《苏园六记》等有特点的闲适文章。出版有诗集《纸梯》《怀抱公鸡的素食者》(英文版),散文随笔集《

明月前身

》《手艺的黄昏》《

江南话本

》《

云头花朵

》等,另有话剧剧本《南方》《一边的走马灯》等。

车前子作

说明:

“二十世纪”,是指我要把写作的作家限定在这个范围;“我的字母表”,是指我将写二十六位作家——参照英文字母表的二十六位数,也仅仅是这一点,并无其他意思。因为这二十六位数,可以对我有个限定。当然,暗示还是有的:即这些作家是外国作家。

又:排名先后完全出于即兴,并不表示我的热爱程度。一些我曾经深感兴趣的作家,如川端康成、杜拉斯、纳博科夫、巴塞尔姆、博尔赫斯等以前写过,这次也就不重复了。

帕斯捷尔纳克

(

Boris Pasternak

)

我在二十年前读到帕斯捷尔纳克的诗作,读不出他的好来。他的诗集我都没有留下。世纪末的某个秋夜,从朋友处借了一本,又重新阅读,我开始有了点儿感觉。或者说差不多能进入了。一连几个晚上,风都吹在树梢上,像流水携带着石头,在胭脂凝聚的旷野里疾奔,但突然停住了。帕斯捷尔纳克的诗作,有一种突然停住的力量。正是这种力量,使他在我们的生活中得以延续。我想,所谓诗人的不朽,就是说他能够伴随我们一起成长。

威廉斯

(William Carlos Williams)

七十年代末,我读到美国诗人威廉斯的作品——就像一根小槐树枝在蓝天底下,开出了白色的花朵——这白色是令我眩晕的。八十年代中期,满城风雨,我对威廉斯的作品不太满足了。我想:与其说威廉斯是一位杰出诗人,不如说他像个摄影家协会里的“抓拍”高手。在二十世纪的最后几年里,我重读了威廉斯的作品,觉得事情并不是那样简单。他的禀赋,他的敏锐,他的见识,在美国诗人中都是一流的。当然,他的局限,在美国诗人中也是一流的。局限性在于他把写作夸张为对抗性行为:在《荒原》出现之后,威廉斯的一切写作,好像就是为了对抗艾略特的诗风。无可否认,写作肯定具有一定的对抗性,但一旦夸张了,就自我膨胀。而自我膨胀的直接后果恰恰又是自我萎缩,至少是感觉的萎缩,视野的萎缩。只是难以预料的是——正是这种萎缩,使威廉斯对以后的美国诗风产生了巨大的影响。

海明威是影响了中国一代人的西方作家,他的影响之大,就像俄苏文学对我们曾有过的影响,尤其是对生于六十年代的我们,具有特殊的魅力。在苦难与动荡时期,我们少不更事,所以稍后的日子里,就有一种文本上的渴望:通过阅读,来理解人类的精神和自己所必须学习的忍受。理解人类精神,是一切阅读的出发点;而必须学习的忍受,却是海明威单独告诉我们的。其实也就是对所受教育的怀疑——对我而言,在人生的那个阶段,我已很烦所谓的英雄,海明威恰恰能满足这样的要求:他笔下的主人公,不是什么英雄,却有面对现实的勇气,或放弃面对现实的勇气。这两者又常常是交织与交叉在一起。面对现实的勇气如果属于人类精神范畴的话,那么,放弃面对现实的勇气,更是人性中不可缺少的部分。因为不可缺少,所以必须学习忍受;因为忍受了,所以具有放弃现实的勇气。我读到的海明威的第一篇小说,是《印第安人营地》,当时十六七岁吧,觉得头上像被敲了一棒。海明威的小说,我喜欢的是这两篇:《白象似的群山》和《杀人者》。《老人与海》我读过几遍,我觉得海明威是一位被自己创造的风格所损害的作家。一般来讲,作家都会受到他自己所创造的风格的损害,而海明威更是如此。他或许过于自恋了。海明威的简洁,有时候几近洁癖,妨碍了他文学野心的充分实现。

福克纳的《喧哗与骚动》,我买过不下五本,但一本也没有留住。正因为如此,我视之为神物。就像《红楼梦》,我也留不住。有一次,带了《喧哗与骚动》上火车,读了几页,去餐车,返回后就找不到了。《喧哗与骚动》和《红楼梦》一样,其中的才华是核爆炸,最起码有巫术般的力量。《喧哗与骚动》在我看来,就是美国的《红楼梦》,它不是一个人的努力,而是一种文化的结果。所以《喧哗与骚动》的开放性文本与《红楼梦》的没有完成都是这样一个象征:一个人并不能达到自己的目的,既然如此,与其把话说尽,不如留下可供某个集体所能记忆的缄默的纪念物。别看《喧哗与骚动》像一台打开又不断调频的收音机,而本质上它是缄默的。福克纳与海明威的区别是:福克纳说了千言万语,是为了守住一个秘密;海明威尽管常常王顾左右而言他,这个“他”恰恰就是中心。对于人性的理解,福克纳远比海明威来得深刻,所以福克纳能够进入历史,而不能进入语言——在他看来,语言是不可相信的。虽说没有语言,也就没有历史,但福克纳就只想抓住这一点,写他的小说。一位伟大的作家,往往由于他以判断上的错误或偏执作为出发点,才能够一步步接近伟大。个人化写作,首先是错误写作。福克纳给我最大的启示是,繁复更是一种美,更是一种才能,因为人性琐碎的缘由。

查拉给我们提供了这样的思路:观念即文本。也就是说,彻底的文本很难说是文本了,它首先,也就是重要的,在于一个观念。彻底的文本是耗散的文本,消亡的文本,它会比观念消亡得更快。对于观念即文本而言,观念与文本恰好替换了位置:观念的意义立足于文本的无意义,因为它一开始就是反文本,甚至“无文本”的。只是阅读的习惯与错觉认为是文本的革命,而实质则是观念更新而已。由此可见,作家们只有两类——一类是观念的作家;一类是文本的作家。观念的作家即是观念即文本的作家,文本的作家即是文本即观念的作家。两者失之毫厘,谬以千里。后现代主义——若果真如此的话,我想无非是想在观念与文本之间作一番均衡、调和吧。

我在二十岁左右读到艾吕雅的几首诗,当时想,我若能写出这样的诗,哪怕是一首诗,我就死而无憾了。现在想法虽然有了改变,但艾吕雅还是我热爱的大师。他是超现实主义中最干净的一位诗人,干干净净,所以脆弱,也所以勇敢,还很锐利。他的天性,使超现实主义东奔西走东拉西扯的轮子,成为逆风而飞的一根羽毛。单纯得就像一根羽毛的身体。我第一次用羽毛赞美一个人——因为他是艾吕雅。是阿拉贡的一句诗吧,用来赞美他的情人:“玻璃杯裂开的那道缝最蓝最蓝”,在我看来,最蓝最蓝的是艾吕雅。如果用一种色彩描述艾吕雅,他就是最“蓝”。在一首诗里,艾吕雅写道:“地球像一只蓝色的橘子”,我摸着这个句子,手触到了电流。这个句子多美,又多伤心,美有目共睹,而伤心却是潜形的,在一个联想之中:橘子总会被人剥开,也总会被人发现——丧失橘皮的橘瓤,多么接近一个鸟笼的意象,无路可走的时候,羽毛才能飞起。自由就是对囚禁的认识。二十世纪的伤心诗人,莫过于艾吕雅了,只是他在伤心之际,还风度翩翩,所以也就不易察觉。伤心,这消逝的品质——在艾吕雅后就消逝了。一个天才诗人会带走一种品质。

原载于《世界文学》2000年第1期

版权所有,如需转载请经公众号责编授权。

相关阅读:

第一读者|诺贝尔文学奖话题六人谈之车前子:反应

《世界文学》征订方式

订阅零售

全国各地邮局

银行汇款

户名:社会科学文献出版社

开户行:工行北京北太平庄支行

账号:0200010019200365434

微店订阅

★ 备注:请在汇款留言栏注明刊名、订期、数量,并写明收件人姓名、详细地址、邮编、联系方式,或者可以致电我们进行信息登记。

订阅热线:

010-59366555

订阅微信:

15011339853

订阅 QQ:

3076719982

征订邮箱:

[email protected]

投稿及联系邮箱:

[email protected]