一、管仲

《诗经

·小雅

》创作于周朝。它里面有一句很著名的话叫“普天之下,莫非王土”,意思是全天下的土地,都是属于周王的。周王一个人管不过来那么多土地,于是把土地分封给诸侯。诸侯们也管不过来,于是再分封给贵族。贵族获得的土地称为封地,又叫食邑,田邑。从历史记载看,它们很清楚是按亩计量的耕地。那么问题来了,那些耕地以外的土地,归谁所有?

这是一笔糊涂账。理论上,既然没有分掉,那就还是周王的。但是那些山川海岸远离都城,周王根本鞭长莫及。所以它们事实上处于无主状态。不过好在上古时代人们的主要需求还是吃饱肚子,眼睛就盯着耕地,对山珍海味兴趣不大。所以这笔糊涂账也没什么大影响。

随着时代的发展,人们逐渐掌握了开发山海的技术手段。山上有铁,可以熔炼。海里有盐,可以煮晒。这样一来,山海的价值需要重估,它的所有权问题也就浮现出来了。

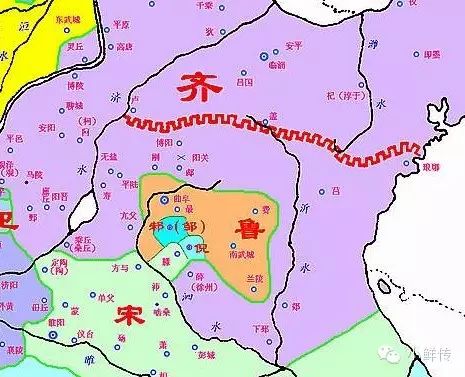

周朝的铁矿分布很分散,盐场则很集中,主要分布在当时的齐国(今山东省)境内。所以很自然的,山海的所有权问题在齐国最为突出。齐国的上卿(宰相)管仲,成了历史上第一个提出“官山海”的人。

所谓“官山海”,就是把原本无主的山海收归国有,变成官营。海边的农民晒出盐来之后,必须以指定价格卖给官府,再由官府批发各地。

晒盐主要是个体力活儿,并不存在明显的规模效应。所以官营之后,生产效率不见得有什么提高。但是齐国掌握了周朝主要的食盐资源,统一的官营可以带来垄断效应,出口议价能力肯定是增强了。事实证明,“官山海”政策实行之后,很快齐国就商业兴隆,日进斗金。

某些不求甚解的人,看到这里便以为是管仲的成功了。历史可没那么简单。还有一个根本问题没有说清楚,那就是:赚钱有什么用?

钱有什么用,这在市场经济和平年代根本不算个问题。但要是碰上饥荒战乱,钱还真就没什么用,只有粮食和武器才有用。而管仲所在的先秦时代,饥荒和战乱几乎是连绵不绝。“易子而食”、“析骸而炊”、“赤地千里”、“饿殍遍野”

……

这些先秦典故,光是想一想,就足以让人不寒而栗。所以那绝对不是一个“钱很有用”的时代。

管仲赚钱的第一个用途很奇葩,叫做经济战。

齐国的邻国叫鲁,后世两地并称齐鲁。鲁国人擅长做一种叫做“绨”的纺织品。管仲先在本国推广“绨”,形成流行。然后又禁止本国民众生产“绨”。于是,对“绨”的强劲需求如潮水般涌向鲁国。这还不算,管仲又向鲁国商人喊话,有意渲染紧张气氛,鼓动他们产“绨”。于是大量鲁国民众放弃务农,投身于织“绨”行业。

一年之后,鲁国粮价暴涨。这时管仲突然停止所有的

“绨”进口,鲁国经济顿时崩溃。鲁国的国君也不得不亲自跑到齐国去献礼示好。制服鲁国之后,管仲又用同样的手段收服了莒国和莱国。借此威势,齐国的国君齐桓公,也当上了春秋霸主。

管仲的经济战,纯粹运用经济实力,不费一兵一卒。其背后的逻辑,就是以金钱引诱,令敌人轻视、放弃农业,最后不战而败。关键点,其实还是粮食。

管仲赚钱的第二个用途,就是奢侈享乐。管仲鼓动消费,铺张人工,提倡厚葬,甚至还是色情业的祖师爷。在他任内,齐国从上到下,极尽欢愉。齐桓公自诩有三好:好吃、好田、好色。《战国策》描写齐国都城民众“无不吹竽鼓瑟,弹琴击筑,斗鸡走狗,六博蹋鞠”。

在经济战中,管仲善于用金钱腐蚀敌人,诱使他们舍本逐末。现在换到他自己身上,抗拒金钱的诱惑,看来也不是那么容易的事。

也许有人会质疑,虽然管仲是“逐末”了,但是还不能证明他“舍本”呀!

我们知道,先秦生产力低下,牛耕、铁犁均未普及,育种和栽培的技术也不成熟。农民就算全力耕作,也未必能养活全家老小。在这种情况下,齐国经济能否支持工商业乃至服务业的高度发展?

假设农民一家

4

人,全力耕作所得收成可以供养

5

人。那么

4

个农户才可以供给

1

个非农户。全国至少要有

80%

人口务农,一旦低于这个比例,就要饿死人。这还是不考虑任何奢侈消费的情况。

所以生产力约束是死的,你选择了“逐末”,就必然会“舍本”。这是时代条件所决定的,管仲纵有天才,也不可能绕过去。

果不其然。管仲的经济战惹火烧身,齐国的霸业一世而终。齐桓公死后,国家陷入混乱,诸子争权,相互攻伐。齐桓公死后

67

天无人收尸,凄惨无比。此时距他称霸诸侯,前后还不到

40

年时间。

二、商鞅

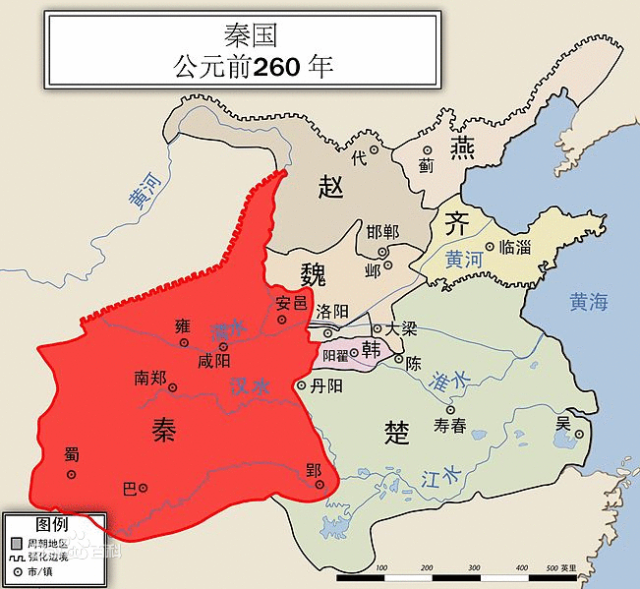

秦始皇并吞六国,这是众所周知的。但是在周朝初年,并不存在秦国。只有一支在西部边境上养马的部族,被称为秦人。直到有一次,秦人帮助周王对抗蛮族入侵有功,才被封为诸侯。

秦人本来就居住在周朝的西部边境上,他们的封地又在崤山以西。所以周王对秦人的分封,等于是开了一张空白支票。想填多少,就填多少。只不过填完了,得凭自己的拳头去找蛮族兑现。

后来秦人的表现远远超出了周王的预期。秦国不断向西扩张,连灭蛮族

12

国,辟地千里,一下子成了周朝最大的诸侯国之一。这样的历史渊源,造成了秦国

3

个与众不同的特征。

首先,秦国的国君起点很低,下面没有叠床架屋的贵族阶层,治理结构非常扁平化。在对蛮族的征战中,秦国先后有多位国君战死身亡,这在周朝诸侯中是绝无仅有的。

其次,秦国的人口土地大多是征战得来的,没有贵族分封的历史。一张白纸好画图。有利于中央集权,推行各种改革也都比较容易。

最后,秦国地处黄土高原,物产种类并不丰富,桑、麻、木材都比较匮乏。先天就缺乏发展工商业的基础。但是这里土地肥沃,十分适宜种植粮食。

相比于中原诸侯,秦国无疑是一个另类的国家。而商鞅变法,更是一个另类的故事。

商鞅是卫国人,曾经在魏国工作。后来经人引荐,当面向秦孝公推荐了自己的改革计划。获得认可后,他就被直接提拔为左庶长(最高行政官),执行改革。可以说,仅仅这个故事的开端,在其它诸侯国就是不可能发生的事情。

商鞅变法,也实行“官山海”。当然秦国没有海,只是把矿山收归官营。管仲在齐国实行“官山海”的同时,还推出了不少配套措施,比如降低税率,简化行政,招待客商等等。

商鞅的“官山海”则反其道而行,提高税率,限制交易,禁止迁徙。所以管仲的“官山海”,是以官营手段来发展山海,而商鞅则是以官营手段来限制山海。

商鞅一手限制山海发展,另一手却力推农业,降低农业赋税,组织开荒,奖励高产。

如果把商鞅的这两手棋归纳起来看,那就是

4

个字:“产业降级”。

通常意义上的经济发展,都是产业升级,产业链是延长的。比如消费粮食,直接吃是低级。喂养牲畜,然后吃肉,那就是升级。收罗食材,精细烹饪,那又升一级。吃的升级了,穿的、用的、住的也都可以升级,永无止境。

但是如果从热量获取的角度看,上述“产业升级”其实是名符其实的“效率降级”。100克小麦直接吃的话,可以提供300多大卡的热量。如果用同等热量的饲料喂猪,转换成猪肉的热量大约不到80大卡。如果加以精雕细作,热量还要大打折扣。如果再要讲究布置环境,那么消耗掉的人力热量将远远超过300大卡。换句话说,本来是想消费100克小麦的,但是弄到最后1个人没吃饱,还累饿了3、4个人。

假如热量的供给不是问题的话,那么大可置“热量效率”于不顾,以产业升级,满足人欲为先。但是先秦时代最大的问题,恰恰就是热量的供给。

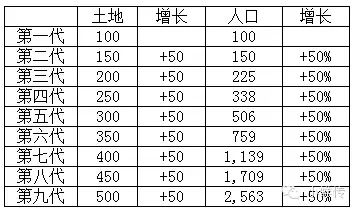

马尔萨斯的《人口论》指出,土地的供给能力与外部投入相关,总是线性增长。而人口的增长则与基数相关,总是指数增长。两者的增长情况示例如下:

因为指数增长总是会加速,并超过线性增长。所以每当人口数量超出土

地的供给能力时,就必须有人死去。至于怎么死去,是饿死,病死还是战死,并没有本质区别。唯一有意义的事,就是尽可能地提高土地的供给能力。

这是一条铁律。从细菌到大象,谁都无法逾越这条规律。甚至天体运行和电脑病毒的发展规律,也在冥冥之中与它暗合。

不过在某些评论家看来,民众病死饿死,顶多是国君没有“施仁政”。但是如果让民众战死,则立即成为暴君的罪证。至于开发土地,则根本不在他们目光所及的范围之内。

发展农业,抑制工商,对外征战。这三个手段,形式各异,却互为表里。为的都是同一个目标:扩张土地对秦人生存的供给能力。

商鞅的眼光,超越了那些评论家。秦

国破格重用商鞅的眼光,也超越了其它诸侯。郑国渠的故事,或许可以作为此事的一个注脚。

话说当年,韩国对了对付秦国,想出了一个“疲秦”的计策。他们派水利专家“郑国”到秦国去,劝说秦国开挖一条巨大的运河。正当秦国举全国之力投入此工程时,这个阴谋的内情败露了。秦王大怒,要杀郑国。郑国辩称这项工程有利于农业,“臣为韩延数岁之命,而为秦建万世之功”。秦王听后尽弃前嫌,继续重用郑国。十余年后运河修成,还命名为郑国渠。

韩国把兴修水利当成消耗敌国国力的阴谋。秦国为了兴修水利宁愿不计欺君之罪。两者高下立判。也正是这样的秦国,才能完成都江堰这样的世界级水利工程。直到

2000

多年后的今天,都江堰仍然发挥着四川全省水利枢纽的作用。在整个中国乃至世界历史上,这也是独一无二的。

秦始皇统一中国后,为了彪炳自己的千秋功业,在泰山举行封禅大典。面对着皇天厚土,他总结了

8

个字:“上农除末,黔首是富”。意思是,推崇农业,抑制工商,老百姓因此富足。

商鞅如果地下有知,应当可以含笑九泉了。

三、汉武帝

水利工程是一项非常特殊的事业。因为它的设计和实施,必须针对整个河流水系。而它的收益和损害,也会不可避免地涉及各个流域。这在经济学上叫做“外部性”。

中国最早关于经济“外部性”的论述来自《孟子》,讲的是在洪水期间,各国都想把邻国当成泄洪渠,把水排到邻国的土地上去。从此就有了“以邻为壑”这个典故。

秦、汉连续两个大统一王朝,消除了水利工程的“外部性”,有力地促进了农业的发展。汉朝前

60

年的休养生息,更使得畜力、农具大为普及,农田得到休整,农业技术在交流中提高,优质作物也被引进到更适宜它们生长的地方。

汉朝经济迅猛发展的趋势最终被汉武帝打破。他对内削平藩王,加强中央集权,对外远征匈奴,兵锋直达西域。经过

20

年的穷兵黩武,汉朝开国以来的积蓄几乎被全部用尽。

为什么汉武帝要停止休养生息?为什么休养生息政策终止在汉武帝时代?这是一个很有意思的问题。

表面上的原因,是汉武帝有这个资本。《史记》记载“京师之钱累巨万,贯朽而不可校。太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,至腐败不可食”。钱已经多得没法数,粮已经多得没法吃了。那么这时候打打仗,抖抖威风,似乎也很正常。

深一层的原因,是人心取向的变化。以对匈奴的“和亲”政策为例。汉朝初年,距离战国、秦朝的战乱年代不远,君臣上下都对战争的苦难有直接的认识。在他们看来,战争的痛苦要大于和亲的屈辱。到汉武帝这一代,所有人都没有经历过大规模战争,匈奴的骚扰倒是真真切切。所以他们的看法反过来了,认为和亲的屈辱要大于战争的痛苦。《水浒传》有三九二十七年,乐极生悲的说法。

27

年,差不多正好是一代人的年纪。

最根本的原因,恐怕还是在人口上。汉武帝时代的总人口大约是

3500

万,已经创出中国历史的新高。而在汉武帝之前,汉朝的版图仅略大于周朝。当时朝野上下都已经注意到“土地兼并,豪强四起”的问题。豪强四起的原因是土地兼并。而土地兼并的原因是人均耕种面积萎缩,小农经济无法维持。所以这一切问题的核心,不过是“人多地少”

4

个字而已。

汉武帝以损失将近

1000

万人口为代价,在西北、东北、西南方向收获了大片领土,军屯开拓,置郡设县。在他身后百年,汉朝人口不仅迅速恢复,而且启动了新一轮上涨,一直逼近到

6000

万的水平,才重新回落。在这里,马尔萨斯定律再一次显灵。死多少人不重要,因为人口总是倾向于无限增长的。唯一重要的事情,是扩张土地的供给能力。

不过,从人口的角度看问题,只是看到一个总量。而在人与人之间,永远存在一个分配的问题。比如经过多年征战,汉朝境内的铜钱总数,恐怕并没有减少。但是它们大都从皇帝的国库,转移到了富豪商人的手里,因此造成了“用度不足”。如果说汉武帝的功业是为整个经济提供了“公共服务”。那么暴露出来的问题就是,这项“公共服务”的成本,无法合理地分摊到整个经济中去。

汉武帝军费吃紧,想到的第

1

个办法是“卖爵”、“赎罪”。只要出钱,想当官的当官,想免罪的免罪。这样还不够。他的第

2

招就是把“少府”的商税拨给“大司农”使用,等于是拿皇室的私房钱补贴给政府。但是这样仍然不够。他又使出第

3

招,号召富豪商人们出来捐款。可是响应者不多。不得已,他只好放出第

4

招,称为“算缗”。这是一种财产税,直接抽取商人资产总额的

5%

到

10%

。那商人们肯定不乐意了,大肆隐瞒资产。终于第

5

招出台了,称为“告缗”。凡是揭发商人瞒报资产的,可以分得税额的一半。

汉武帝的这

5

招,逐次递进。他首先放弃的,是自己的部分行政特权。然后他又做出个人财务上的牺牲。再然后才把矛头对准商人,并且越收越紧。直到最后,他也没有向农业伸手。汉朝初年定下的十五税一,也就是

6.7%

的史上最低农业税,始终未变。

不过,战争花销实在太大,仅用这些办法还是难以力挽狂澜。所以在推行这

5

招的同时,汉武帝还实行了“官山海”。

汉武帝“官山海”主要涉及

3

种商品:酒、铁和盐。对它们实行政府专卖,也就是统一收购和统一销售,中间的差价归政府所有。其中铁的开采铸造也全都由政府主管。

汉朝的酒业还不发达,主要是本地人自酿自饮。所以酒专卖完全是政府横插一杠,等于是强行加税。而且酒的酿造有相当的技巧性,官府制酒的品质通常较差。因此酒专卖很快就取消了。

铁是汉朝的战略资源。配备了铁兵器的汉兵,对匈奴作战优势极大。集中铸造可以防止铁器流失。而且铁矿的开采冶炼都具有规模经济性,所以政府接手之后,效率和水平都得到了极大提高。中国最早的成规模炼钢,就发生在汉武帝时代,比欧洲早了

1600

多年。西汉高炉遗址中出土的铁块,最大者竟然重达

20

多吨,远远超过英国工业革命初期的水平。

盐对每个人来说都是生活必须品,但是又没有人会吃得特别多。所以盐专营等于是平均地向全体人口征税。承担此义务的对象群体,基本上与享受政府“公共服务”的对象群体相吻合。因此在政府机构运作效率低下的古代,盐专营是非常理想的政府税收替代品。

汉武帝的“官山海”,显然是沿袭管仲而非商鞅。但是两者的出发点仍然有着根本区别。管仲的盐专营,着眼点在攫取类似于“石油输出国组织”式的垄断利润。汉武帝的盐专营,却把着眼点放在平衡政府预算上。所以从这个角度看,汉武帝是当之无愧的“开百代之先”。

四、利弊之辩