在绍兴,扑面而来的绿,比春天更温柔。

从北站出来坐上公交车,推开窗户,把胳膊搭在车窗栏杆处,清凉的风吹进闷热的车厢,没走几站我就睡着了。等睁开眼,被各种绿植包围着,河边也是杨柳依依。

一些工人在岸边的草坪上闲聊、吃饭、睡觉。马路上人少,走路慢吞吞的。车子也不多,也不大爱按喇叭。我一下子就喜欢上了这个地方,慵懒,舒适,是在生活。

从新建的马路,走进边上古旧的深巷,一座座石桥连接着一个个街巷。桥下有乌篷船游过,桥头有几家商铺,卖着臭豆腐、黄酒、茴香豆。绍兴是中国保存古桥数目最多的一个城市,它还有一个名字,叫“桥乡”。一万多座桥连接着的绍兴,像是“一座没有围墙的博物馆,是一本漂在水上的书。”

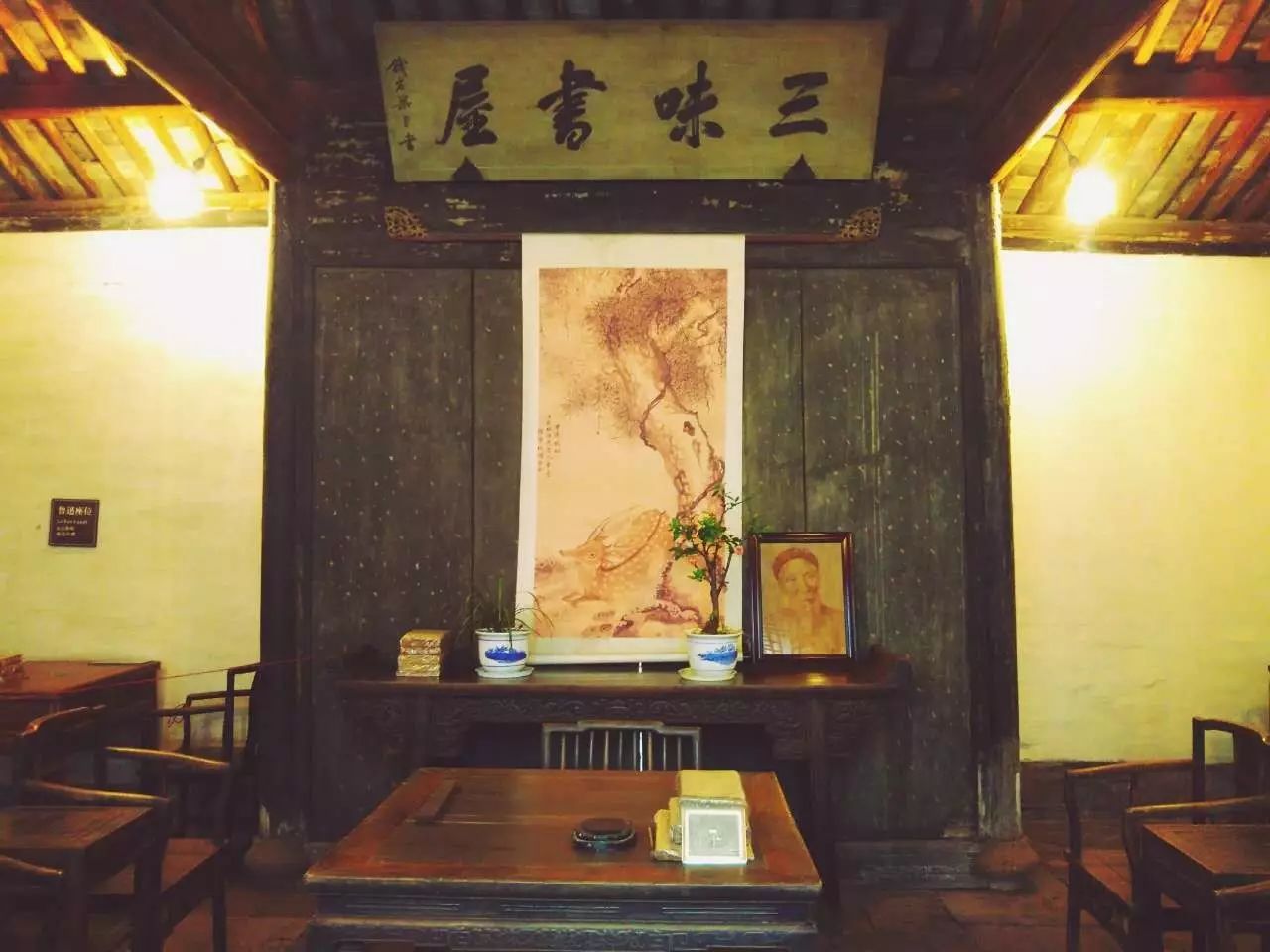

我沿着石桥下的河流,走到了鲁迅故居。从三味书屋到百草园,不过半里路。鲁迅的小说,对我文字影响极深。高中时,我读两个人最多,一个是曹雪芹,《红楼梦》是奇书,没有能超越的。第二个就是鲁迅。因为我们省高考喜欢考这两个人,我常拿来反复读。

鲁迅文章里有股气,一般人提不上来。他写的一些底层人物,有血有肉,也没有过于脸谱化。给鲁迅买来《山海经》的阿长、那个站在河边的闰土、卖豆腐的杨二嫂、悲惨的祥林嫂、窃书不算偷的孔乙己、卑微贫贱的阿Q、看社戏的双喜、阿发,还有六一公公。这些人的影子曾经游荡在此,并永远留在了文学世界里。

三味书屋中央,寿镜吾老先生的人像被供在了厅堂之上。鲁迅说他是“本城中极方正、质朴、博学”的人。老先生一生淡泊,考上秀才后放弃功名利禄,在家乡开办了这所绍兴城最有名的私塾。

寿镜吾先生家里的窗

鲁迅从12岁起,在这里读了5年书。怕被同学打扰学习,他跟寿镜吾老先生提出,把他座位换到最边上的南墙下。谁能想到,一百多年后,桌上的一个“早”字,成了一个世界级景点。

鲁迅在三味书屋的座位

百草园的文章片段,当年是被要求背诵的。这次前往,并没有看到“碧绿的菜畦,光滑的石井栏,高大的皂荚树,紫红的桑葚”。只见到一片油菜花高耸着在田地里,游人跑到石碑处拍着到此一游的照片。

我也没能听到“油蛉在这里低唱,蟋蟀们在这里弹琴。翻开断砖来,有时会遇见蜈蚣;还有斑蝥,倘若用手指按住它的脊梁,便会啪的一声,从后窍喷出一阵烟雾。”