来源:新华社(ID:xinhuashefabu1)

记者:陈燮 童方 陈健 薛晨 黄毅

20日,中国考古界搞了个大新闻——三百多年来只存在于传说中的

“张献忠江口沉银”

,终于随着出水文物被证实并非虚构!

前方高能预警!

让我们先来欣赏一波宝物

…

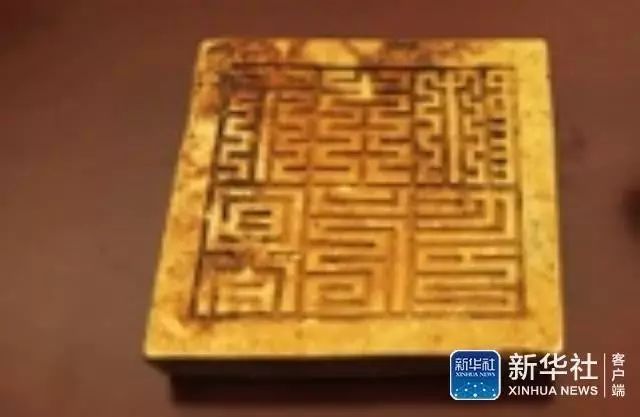

这只“金老虎”最厉害啦!它叫做“永昌大元帅印”,印台上阴刻“永昌大元帅印 癸未年仲冬吉日造”。也就是说,它诞生于公元1643年农历11月,应是张献忠自封“永昌大元帅”时所铸造的。

这枚金印,是当地警方破获的江口沉银盗掘案件中收缴的文物。咦,怎么还跟盗掘扯上了关系?别急,继续看完下面亮闪闪的宝藏,我们慢慢为你解密~

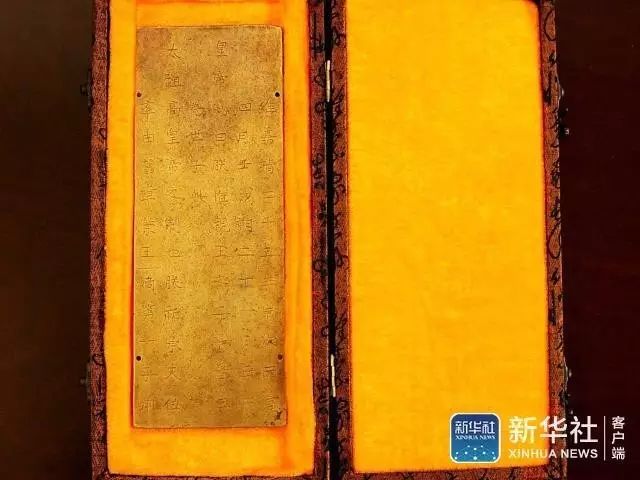

金册

“西王赏功”金币

“西王赏功”银币

大顺通宝铜币

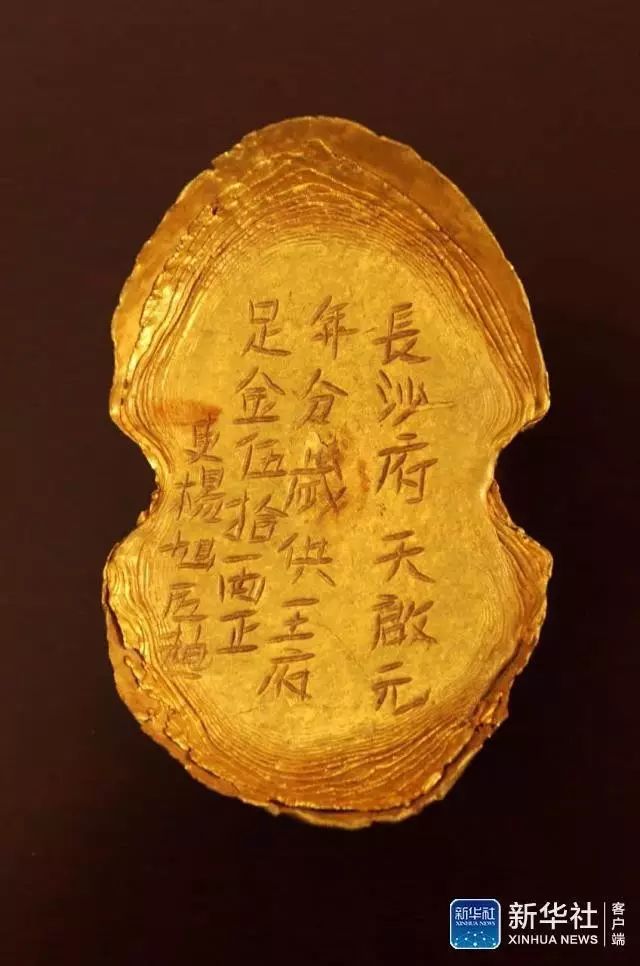

金锭

各种银锭

部分出水的“金银万万五”

部分出水的“金银万万五”

和手掌对比,银锭好大呀!

和手掌对比,银锭好大呀!

这堆亮闪闪的宝物,

是怎样重见天日的?

发掘工作背后,

又是怎样的曲折传奇?

让我们继续探秘~

张献忠何许人也?

张献忠是陕西延安人,崇祯三年(1630年)在米脂参加农民起义,号称“八大王”。

1644年,张献忠攻破成都,在成都称帝,建国号“大西”,改元“大顺”,以成都为西京。但张献忠在成都立足不久,就与南进的清军展开恶战。

1646年,张献忠在四川西充凤凰山与清军战斗时被箭射死。

张献忠为啥"沉银"?

民间传说,明末清初张献忠兵败四川,曾“江中沉银”。

《蜀碧》和《彭山县志》记载张献忠在江口战败,船被烧沉,金银随船沉入河中;《蜀警录》则记载张献忠将搜罗到的金银在江口沉于河中。

当时流传歌谣——

“石牛对石鼓,金银万万五,谁人识得破,买尽成都府。”

然而,由于并无正史记录,对于江口沉银是否存在、具体地点在哪儿,之前史学界长期存在争议。

宝物如何被发掘?

近年来,在岷江彭山江口段河道施工过程中,陆续发现了一些与张献忠有关的文物,为破解历史之谜提供了线索。发掘项目于2017年1月5日启动,截至3月15日已发掘面积1万余平方米。

20日,四川省文物考古研究院宣布,今年1月开始的彭山江口沉银水下考古在两个多月后取得重大进展:出水文物超过1万件,实证确认了“张献忠江口沉银”传说。

20日,文物考古单位在岷江河道内围堰抽水,将发掘环境从水下变成了陆地。

考古人员从“陆地”向下发掘约5米,露出了长达数百米的坚硬河床,起伏的褐红色河床状似静止的“怒涛”,文物就散布在“波涛”凹槽中的鹅卵石和河沙之间,文物堆积层约有2米厚。

记者有幸现场目击了一段装有数枚银锭的木鞘出水。这段圆筒状的青杠木鞘躺在河床凹槽里,长约1米,直径约20厘米。

中间整齐排放着好几个比成年男子拳头大的元宝状银锭,50两一个。

由于木鞘部分破损,附近还散落着一些大小银锭。

考古人员使用仪器对尚未发掘的河床情况进行探测。

据介绍,出水文物包括明王朝分封藩王及张献忠分封嫔妃的金册、银册,以及西王赏功金币、银币、大顺通宝铜币、银锭,戒指、耳环、发簪等各类金银首饰和铁刀、铁剑、铁矛、铁箭镞等兵器。仅带铭文银锭上的地名,就涉及明代的20余府、州、县。

30多位考古学家现场考察后认为:

这是中国传说中的、记载的

几处皇家藏宝中唯一被找到

,且是由考古机构科学发掘出的批量宝藏;

出水文物数量之多、等级之高,种类之丰富,具有极高的科学、历史、艺术价值;

对研究明代的政治史、经济史、军事史和生活史等具有重要意义,可谓展开了一幅中国明朝晚期的社会历史画卷。

电子科技大学资源与环境学院正与考古人员合作,使用先进仪器对尚未发掘的河床情况进行探测。

本次考古发掘运用了大量新技术和最新科技手段,还面向全国公开招募志愿者,为公众参与考古提供了平台。

这么多的宝贝~

据了解,由于发掘只能选择在枯水期开展,距离今年发掘工作结束还有约一个月。尽管出水文物数量巨大,但专家认为,目前的发现可能仅为江口沉银的冰山一角。

冰山一角!!!

遗址曾遭人盗掘,当地拟建博物馆

四川省文物考古研究院专家正在介绍江口沉银遗址考古阶段性成果。

过去几年,沉银遗址曾一度遭到盗掘。2013年下半年,巡查人员发现个别区域有盗挖迹象。2014年初,警方获取线索,有人用专业潜水设备夜间潜入遗址区域,盗挖文物高价倒卖。此案被公安部确立为督办案件。

经过一年秘密侦查,警方梳理出以沉银遗址文物为目标的6个盗掘团伙、3个倒卖团伙,涉案人员40余名,涉及全国10多个省市。

2015年4月,收网时机成熟,4月25日,眉山市212名民警组成的抓捕行动队,在云南、四川等多地对6个盗掘团伙骨干展开同步抓捕。

此次行动12小时内到案31人,扣押“西王赏功”钱币27个、银锭39个、各类钱币逾千枚、其余金银杂件逾百个,还扣押大量涉案汽车、潜水服、氧气瓶、金属探测仪等。

先前被盗挖的文物,包括虎钮永昌大元帅金印、金册、罕见的百两金锭、西王赏功金币等。

盗掘是如何进行的?看看犯罪嫌疑人的交代,真是惊掉下巴:

在江口发现银锭后,起初在好奇心的驱使下,他们和其他村民一样使用铁锹、锄头等农具,在岷江滩涂上掏挖、捡拾些价值不大的小铜钱、小银饼等。

2013年开始,在利益驱使下,他们“组团”从各种渠道学习掌握水下考古知识,并购买潜水服、氧气瓶、铅块、“神剑二号”金属探测仪和成分分析仪等专业工具,到成都、遂宁等地潜水基地学习潜水技术。

为了增加潜水时间和深度,以便盗挖到更多、更好的文物,个别盗挖团伙还拉拢了曾从事过潜水职业的人员一起参与盗挖。

盗挖团伙之间根据时间先后或势力大小等因素,对盗挖区域有明确的界线。为防止被文管部门巡查人员发现,他们每次作案均在夜深人静的时候。

有这样好学的精神

不走正途却偏偏要去盗宝

可长点儿心吧!

警方收网后,追缴被倒卖的文物成为重要任务。专案组民警辗转10多个省市,经过一年多的努力,将千余件涉案文物全部追回,其中国家珍贵文物100件,包括国家一级文物8件、二级文物38件、三级文物54件,涉案文物交易金额3亿余元。其中,最为引人关注的是国宝级文物“虎钮永昌大元帅金印”,也就是上文出现过的那只“金老虎”。

专家表示,江口沉银遗址地处几公里长、开放式的岷江河道,分布面积超过100万平方米,如果仅靠严防死守,要实现全面保护难度很大。此案也从一个侧面促使文物保护部门对江口沉银遗址进行抢救性考古发掘。

据了解,下一步,当地将本着集约节约、共享资源的原则,在张献忠沉银遗址附近高标准、高起点规划建设博物馆。

建博物馆?

想来以后有机会,

现场看到这些宝贝,

一饱眼福啦!

本期编辑:崔鹏、胡程远

觉得不错,请点赞↓↓↓