特别声明:本文来自医亿医心

,

版权属于原作者

某实力雄厚产业集团欲投资第三方影像中心,寻找合适标的和器械、租赁、医生集团等合作伙伴,有兴趣的朋友可后台留言!

行业入门冷知识

医学影像学/Medical Imaging

是研究借助于某种介质(如X射线、电磁场、超声波等)与人体相互作用,把人体内部组织器官结构、密度以影像方式表现出来,供诊断医师根据影像提供的信息进行判断,从而对人体健康状况进行评价的一门科学。

独立医学影像诊断中心/Medical Imaging Center

是指独立设置的应用X射线、CT、磁共振、超声等现代成像技术对人体进行检查,并结合病史、临床症状、体征及其他辅助检查、综合分析,并出具影像诊断意见的医疗机构,不包括医疗机构内设的医学影像诊断部门。

|

小型至中型/县级医院

(二甲、三乙及以下)现状

1)影像采集设备添置不全,利用率较低,成本回收期超过报废更新期,各院重复购买浪费投资资源,盈利能力较弱;

2)医学影像诊断技术偏低,缺少读片专家,误诊率高;

3)设备型号杂乱,成像规格标准参差,医院之间不相互认可

|

大型公立/省级医院

(三甲)现状

1)患者很多但接待能力有限,浪费客资源;

2)每天生成海量影像资料,空间需求和管理成本极高*;

3)无法调用患者在其他医院的原始影像,难以确诊

|

|

病人在此类医院成像的难题

1)无法就近选择影像采集项目全的医院;

2)

成像成本高,阅片质量存疑;

3)转院需再次拍摄,重复检查;

4)成像保存在医院特殊系统中,无法携带调用

|

病人在大型医院成像

1)患者就医需长途跋涉奔波劳顿;

2)采集影像排长队,费钱费力,需求得不到满足。

|

*多数放射科为了有些患者日后查询方便,会保存影像资料10年

首先,技术的升级是行业进步的阶梯。独立医疗影像中心的诞生离不开先进信息技术的支持。传统医院成像部的胶片成像技术相对落后,影像需要手工归档,储存还会受环境条件的影响。

目前,PACS技术在国内各医院的引进和普及,为数字化影像和传输奠定基础,生成了联网和实施影像信息系统的基本条件。

PACS系统是Picture Archiving and Communication Systems的缩写,意为影像归档和通信系统。它是应用在医院影像科室的系统,主要的任务就是把日常产生的各种医学影像(包括核磁,CT,超声,各种X光机,各种红外仪、显微仪等设备产生的图像)通过各种接口(模拟,DICOM,网络)以数字化的方式海量保存起来,当需要的时候在一定的授权下能够很快的调回使用,同时增加一些辅助诊断管理功能。它在各种影像设备间传输数据和组织存储数据具有重要作用。

这样看来,PACS系统本身已经属于信息化,那为何还要进行资源整合、发展互联网介入的第三方影像中心的PACS平台呢?

这就牵扯到PACS的弊端。医院每天都要存储海量患者数据,其中主要就是影像科数据。中国人口多、患者基数大,医学影像资料的存储面临很大问题。而且各医院引入的不同PACS系统目前只适用于内部联网,各医院之间影像的互通和多终端交流还有待实现... ...

此外,国家政府的大力支持对第三方独立影像也是绝对的利好消息。

2013.10

《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》

以面向基层、偏远和欠发达地区的远程影像诊断,发展远程医疗。

2015.03

《 国务院办公厅关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015

—2020年)的通知》

建立区域医学影像中心,推动建立“基层医疗卫生机构检查、医院

诊断”的服务模式,提高基层医学影像服务能力。

2015.06

《国务院办公厅关于促进社会办医加快发展若干政策措施的通知》

严控公立医院超常配置大型医用设备。社会办医疗机构配置大型医用设备,凡符合规划条件和准入资质的,不得以任何理由限制。

2015.07

《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》

支持第三方机构构建医学影像、健康档案、检验报告、 医疗信息共享服务平台,逐步建立跨医院的医疗数据共享交换标准体系。

... ...

为什么国家要如此大力支持第三方独立影像呢?我们这就来看看它能带来的资源整合优势和经济效益。

|

提高诊察质量

加速更新先进仪器设备;

共享三甲医院水平的检验资源和质量

|

患者得到更优质服务

成本降低;

减轻病人经济负担;便利患者就医;获得更高水平诊断

|

|

数据共享

储存、调用、管理数据更便捷、可靠;

方便开展远程影像会诊

|

顺应医疗体制改革

政府扶持项目;互联网+医疗”理念

符合发展趋势

|

|

资源合理分配

整合闲置设备资源;

充分利用专家医生资源;提供高效的医患导流、对接

|

产生规模经济效益

降低各医院运营成本;

降低政府支出;提高医疗机构盈利能力;

使当地基层医疗机构更具竞争力

|

国家规定凡是医疗机构需引进大型医疗设备都需要经过审批,所以要想成立一个独立的

第三方影像中心就要依法取得《放射诊疗许可证》和《大型医用设备配置许可证》;

设备投放的

《配置证》

的获得就成为了影像中心成立的第一道关卡和竞争力。

此外,浙江作为全国第一个出台独立第三方影像中心法规的省份,对这类机构“有什么”和“做什么/不做什么”有着明确的规定:

独立第三方影像中心

有

什么?

科室要求

:分为必设科室和选设科室,其中必设科室主要包括放射科、超声科、设备信息科及辅助科室,可选设科室主要与中心开展业务相关,如核医学科等。

设备要求

:至少配备DR2台、16排CT和64排及以上CT各1台、1.5T或以上MRI1台;超声3台。在此基础上可以选择配置SPECT、PET-CT、PET-MRI,开展核医学检查诊断。同时,防护和急救设备、信息化设备、抢救用房、抢救设备和急救药品也必不可少。

人员要求

:

放射专业至少有主任医师2名,副主任医师2名,主治医师4名,副主任技师1名,主管技师4名,技师4名。其中本机构的固定医师和技师各至少4名。超声诊断专业注册范围为医学影像和放射治疗专业的执业医师,至少有主任医师1名,副主任医师1名,主治医师2名。其中本机构的固定医师至少2名。核医学专业至少有高级职称医师1名,主治医师2名,主管技师2名。其中本机构的固定医师至少2名,技师至少1名。

独立第三方影像中心

做

什么?

-

只做

影像检查

,提供影像设备扫描,并针对扫描结果进行

影像学诊断

;

-

患者基本信息与检查信息的采集录入;

-

影像信息集中存储和管理;

-

影像(包括其他检查)资料的全面共享。智能早筛、重大疾病筛查、精准治疗、辅助决策等影像大数据分析应用服务;

-

影像的检索、提取、以及丰富的浏览功能;提供移动阅片/会诊支持;

-

对下级特别是基层医院影像检查的集中诊断和集中审核;

-

远程教育、视频会议等。

独立第三方影像中心

不做

什么?

-

不设门诊,不设住院部,不与任何医院争夺病源;

-

不得开展放射产前筛查与诊断、治疗及介入治疗工作。

在明确了影像中心的性质之后,您可能会产生这样的疑问:它是如何与医院联合/合作并且开展日常业务的呢?下面来为您展示三类区域医学影像中心的联合模式,前方多图高能。

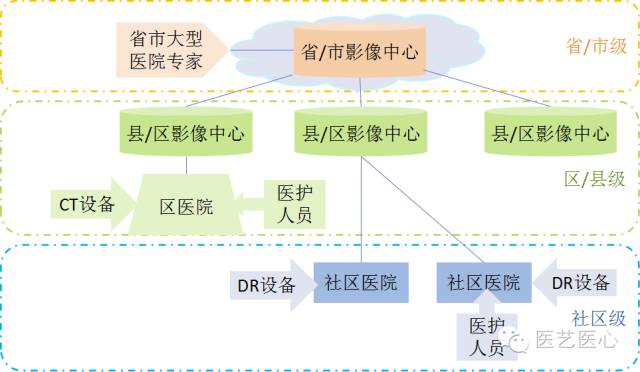

第一类是

“医联体”影像中心模式

,它是以深化医改,推进区域卫生信息化和医联体体制改革为导向,针对省、市、区(县)各个不同的行政区域,建设符合各地区的"医联体"影像中心,形成省-市-区(县)一体化影像中心网络。这类以层层递进的模式共享省市医疗诊断资源,虽然不属于独立第三方影像中心,但是其庞大的联合一旦完成对接,就会对整个医疗影像行业造成颠覆性的的冲击。

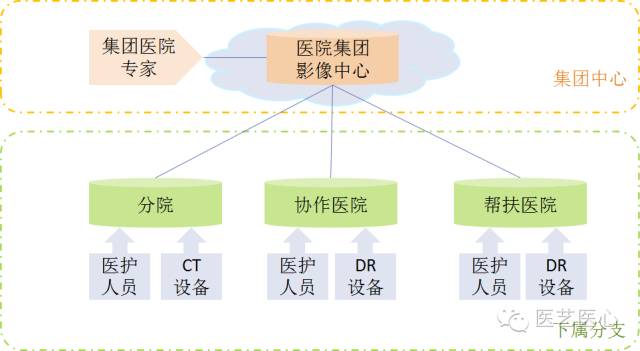

第二类是

"集团医院"影像中心

,是以提高医院医疗资源利用率和经济效益、提高核心竞争力为导向,以发展集团医院高端医疗影像设备服务为契机,针对公立、私立、军队和学校等不同类型的集团医院打造"集团医院"影像中心。这类联合模式与“医联体”极为类似,规模也很大,只不过不是以不同级别的行政区域,而是以医院集团核心与分支

为划分。

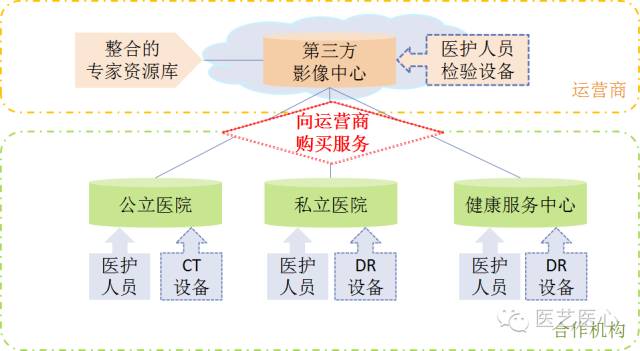

第三类模式就是我们会着重介绍的

"第三方独立"影像中心或“云影像”平台

,该模式会引入第三方投资商,整合各方专家资源,构建对外运营服务的"第三方独立"影像中心,各医疗机构、健康服务机构等可

按需

购买服务,从而提高影像诊断水平。

第三方运营商的引入会使医疗影像行业更具活力,各类医疗机构

可以

轻装上阵,按需购买服务,灵活调整发展战略。

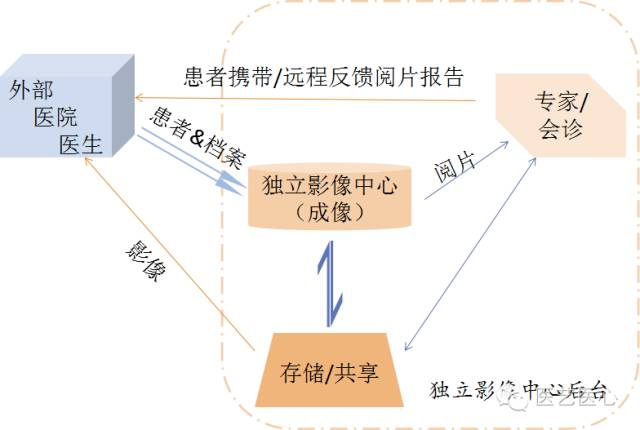

根据需要的不同,第三方影像中心也将分化为两种常见的运作模式:

第一类是

含设备的独立医学影像中心

。主要为不配备影像设备或是患者过多的医院接待需要成像的患者,里面有最好的影像设备,有病人需要做影像检查,开个单子到那儿做,购买医学影像中心的服务。这种独立的第三方影像中心一般也会配备全职的阅片专家来出具影像诊断,所以联网之后也在异地提供单纯的阅片服务;也会有信息系统储存和共享这些影像资料。

第二类是从完整影像中心业务中剥离出来的

轻资产纯服务类型

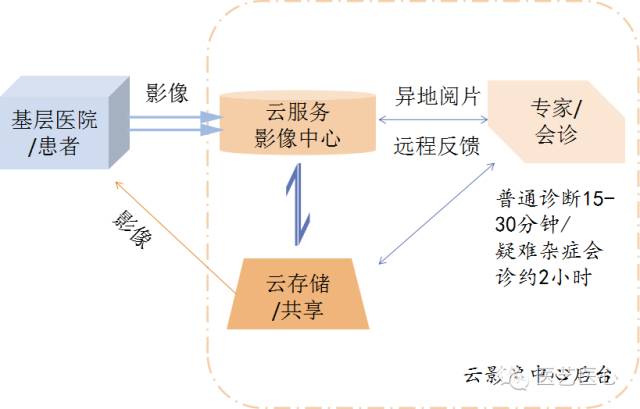

,即虚拟影像中心。它针对有设备的医院所产生的大量影像数据,把全职和外聘的兼职专家和病人的需要对接起来。通过建立云端的医学影像中心,连接基层医院,影像传递上来,专家在异地看到影像就可以出报告,是不是非常方便呢。

下方是即将形成的,完整的医疗影像中心平台结构示意图:

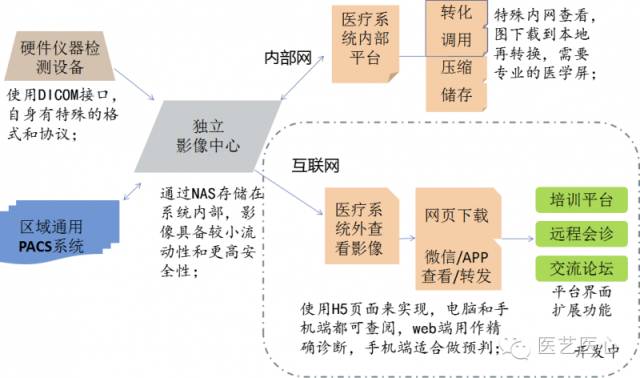

目前,DICOM是较为普遍的接口方式,自身有着特殊的格式和协议。于是,医院大多都会花费较大成本来购买、维护自身的PACS系统,甚至有一位专门的“网管”——PACS工程师。而且

在这一层面,

这些影像并不具备任何流动性,只通过NAS存储在医院内系统里,医生想要调取的时候,要在特殊网络内看,图下载到本地再转换,甚至需要专业的医学屏。但是区域整合的影像中心可以集中资源,帮助各医院节省开销,并且提供通用性更强的影像服务。

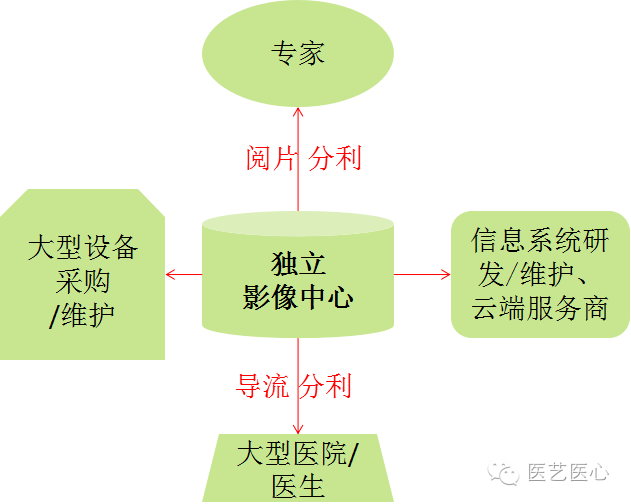

根据业务模式的不同,独立影像中心和云影像平台有着各自不同的收入结构:

|

独立影像中心

患者被医院分流到影像中心进行成像,以现金支付

服务费

;

与无设备医院签订长期拍照阅片合约,按年收取

合约费

;

另外,小型/基层医院/门诊可租赁影像中心的设备,每月支付一定

租赁费

。

|

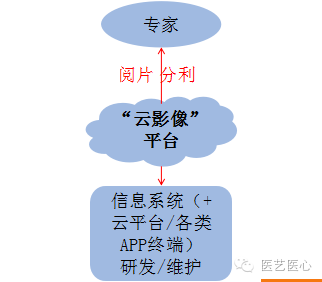

云影像平台

患者透过医生通过网络平台完成阅片后,转账给影像平台,平台扣留一定平台

系统使用费

后,再将一定数额的分成以一定周期支付给专家报酬;

为门诊影像提供独家支持服务,并记人次按月收取

服务费

。

|

下图是国金证券对独立影像中心收入水平的预测:

来源:国金证券研究所

根据国金证券的假设分析,中国独立影像中心市场规模预计接近600 亿

据各影像项目的市场规模假设,假设省会城市的独立影像中心可补充分享 50%的 PET-CT市场,10%对 CT 和 MRI 有迫切或者更高端需求的市场,则省会城市的影像中心市场规模可达 200 多亿元。假设县级市的独立影像中心可分流 15%的 DR、CT、MRI 市场,则规模可达 300 亿元以上。

相对的,云读片的价格较不可测,通过网络调查已知的患者/医生需要支付的专家读片费用在15-50元/次不等(与地域、专家级别有很大联系),且脱离了线下独立影像中心的流量入口,如何获取稳定、高附加值的片源,要看平台运营的成功与否。

线下的独立影像中心是流量入口,在中心体系内提供远程读片服务比纯粹轻资产的读片云平台更具操作性。纯轻资产的远程读片平台获取高价值的片子、提供标准化的服务、让医院或者患者愿意为纯粹的服务买单等是难点。

最后是它们的主要支出结构对比:

|

|

|

独立影像中心为保证服务的完整性,需要采购成本高昂的尖端影像设备;并在提高影像设备配置和读片服务的同时,对当地医院、医生按导流人次进行利益补偿。

|

相对的,走轻资产路线的云影像平台则需要为阅片专家分成和维护医疗信息系统PACS,并且开发各类线上终端,如网站、论坛、APP等。

|