更多精彩内容,点击题目下方

投资中国

关注我们

今日微信号力荐

(长按红色字复制)

今日微信号力荐

(长按红色字复制)

小白读财

xbducai

导读:自2015年底“宝万之争”浮出水面起,“门口的野蛮人”再一次为公众熟悉。回顾2016年,

宝能“血洗”南玻

,南玻管理层集体辞职;恒大增持万科A至14.07%,宝能、华润、恒大三足鼎立,

万科经营环境动荡

;前海人寿增持格力电器至4.13%,

董明珠面临新挑战

;

阳光保险频频举牌伊利股份

,“未来12个月内不再增持”的承诺并不被信任;

平安入主上海家化后

,致高管葛文耀、王茁离职,2016年前三季度上海家化营收同比下降7%,净利下滑45%,

优秀国企走向平庸……

12月3日,证监会主席刘士余发表演讲称:

“最近一段时间,资本市场发生了一系列不太正常的现象,你有钱,举牌、要约收购上市公司是可以的,作为对一些治理结构不完善的公司的挑战,这有积极作用。但是,

你用来路不当的钱从事杠杆收购,行为上从门口的陌生人变成野蛮人,最后变成行业的强盗,这是不可以的。

这是在挑战国家金融法律法规的底线,也是挑战职业操守的底线,这是人性和商业道德的倒退和沦丧,根本不是金融创新。”

对此,有声音认为,那些没有考虑到可能被举牌的企业家,存在管理上的失误;而监管层的愤怒,不如直接制定新规则来得有效。对此,岛君特约青年经济学者简练撰文,详述为何中国要采取行动,不能重蹈美国经济脱实入虚的老路。本文原标题为《中国的供给侧改革不应受到“门口的野蛮人”的干扰》。

作者|简练

供稿|供给侧经济观察

来源|正和岛(ID:zhenghedao)

自2014年下半年以来,国内以一批新型保险公司为代表的金融力量,频频举牌一些股权相对分散、质地比较优良的上市公司,引发市场和社会的瞩目。2015年底以来,连续发生了几起代表性案件。起先举牌对象集中于房地产企业和个别股份制银行,近期蔓延到南玻、格力电器等珠三角地区等股权分散、高度依靠企业强人的技术型知名企业,进而进一步扩散到中国建筑、康得新等国有、民营企业。12月3日,刘士余主席对有关行为做出了严厉的回应,引发社会讨论。

中国激进型保险公司的举牌行为,和美国80年代中期起盛行的杠杆收购(LBO)性质上是一样的,对于企业的潜在冲击也十分类似。

但是,正如美国80年代一样,中国当前正处于改革的关键时期——供给侧改革需要一批扎实的、进取的实体经济企业成为产业升级的带头人,这批企业必须保证把握在经验丰富、全心全意经营企业的企业家手里,不能让资本躁动催生

的中国版门口的野蛮人干扰改革。因此,

有必要在审视美国80年代杠杆收购带来的教训的基础上,思考监管的新作为。

美国80年代杠杆收购的历史背景、奥妙及后果

并购,本来是企业世界中并不少见的事情,但是,美国80年代的杠杆收购却不是普通的并购,它对美国除了当时新兴的信息技术产业之外的大量实体经济企业产生了很大的影响,从后果上看,

要为美国大量实体经济企业后来的长期停滞负责。

80年代,里根当选美国总统,尝试各种手段摆脱70年代末美国陷入“滞涨”的情况,包括提高利率治理通货膨胀等。

当时,美国在产业竞争层面已处于下风,迫切需要重振实体经济,包括加快推出新产品和技术升级来应对日本的挑战。

也的确出现了一些代表性的产业中兴功臣,如曾任福特汽车总裁,被解职后临危受命重振克莱斯勒汽车公司的李·艾科卡。但是很遗憾的是,80年代中后期的大量因素不利于美国大部分实体经济产业的复兴,里根的供给侧革命未能取得预期成效。

尽管后来美国靠信息产业的增量部分及全球化取得了世界的领导权,但大批传统产业——包括能源、电力、汽车、装备制造、消费品等诸多产业在后来20多年乏善可陈,而美国的基建趋于停滞并逐渐破败。

在诸因素中,杠杆收购是非常重要的人为因子,80年代的杠杆收购主要瞄准的是传统行业尤其是制造业,大部分标的公司除短期内退市再上市中估值提高给收购者带来财务回报外,在长期都没能真正复兴。

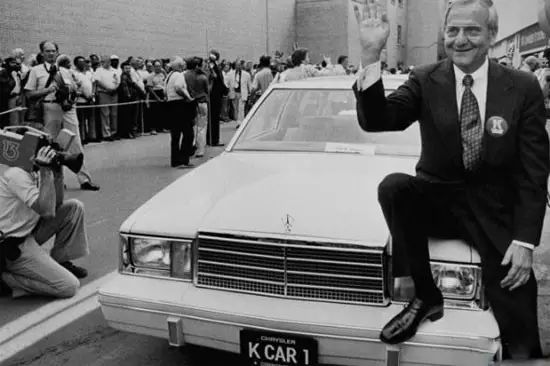

▲

80年代美国产业英雄李·艾柯卡,在日本汽车长驱直入美国市场时奋起直追

80年代中期起蚕食并长期统治西方传统制造业等产业领域的金融资本与过去的收购发起者不同,它们不是产业参与者,不用现金或换股并购,也不像60年代的多元化集团那样用换股收购(60年代美国出现把不相关的企业拼凑在一起的资本游戏,但没有涉及大规模借贷)。

它们是纯财务公司,半路出家,没有产业运营经验,也没有现成的人们愿意接受其股份的公司,其中典型的代表就是KKR等私募股权(PE)公司。

它们要并购实体经济的上市公司,用的是环环相扣的高杠杆以现金收购上市公司,通常包括四层:养老基金成为旗旗下并购基金的有限合伙人(LP)、保险公司提供过桥贷款、从银行借款(并购用途的银团贷款)、发行垃圾债券(认购者多为当时刚刚解除投资管制的储贷机构即原住宅专门银行)。

被收购对象退市后折腾一番再上市。这种金融上的“扫货”行为连带激发了股市上的“公司突击手”(corporate raider)等寄生现象的出现(并购通常使标的公司股价上涨,如提前得到消息可提前布局,专业从事此道之人即为公司突击手)。

所谓“积极股东主义”盛行于世,大量制造业上市公司被并购和转卖。

而私募股权公司接手后,由于操盘手并非专业出身,实质上玩的是靠削减研发投入等短期手法粉饰报表再上市套利的路数。

具体的方法是:

在法律上将为并购建立的工具性法律实体和并购对象合为一体,这样为并购而设立的工具性法律实体所借的大量债务就变成并购对象的债务。被并购的标的企业在退市后,通过大量削减成本——包括日常开支、员工及研发开支来还债。在这一过程中,因为还债有利息,而债务总量大大高于并购前,因此退市后起先利润会很低,但避免了税收——因为利息在交税前扣除,而原来公司被并购前没有高负债也就没有这笔利息,那这笔现在变成利息的钱以前是要交税的。

随着本金和利息在全力榨取标的公司现金流下逐渐偿还,净利润就重新增长,这样形成一个长达两到四年的优质增长的净利润记录,再拿去上市。

当时,由于摆

脱了70年

代的高通胀,

从1983年起,美国资本市场形成一个持续的牛市,估值得到提高。在这一期间如实现退市、再上市,市场市盈率中枢本来就在提升,同时还做出一个再上市前增长的样子,就可按增长股估值,如此卖出,并购基金就赚钱了,而私募股权公司(管理方)更是从第一天起就在个人意义上赚的盆满钵满。

正是因为大家都看到这种新型的发财秘诀,所以美国80年代各路人马都纷纷建立并购基金,开展杠杆收购业务。

为何当时这些纯财务公司的“积极股东主义”能得到相当的舆论赞同呢?主要是因为美国当时的管理结构正好处于一轮青黄不接的状态

——大部分19世纪后期到20世纪前期创立的大中型企业创立者及其家族多已退居二线,经过60年代的管理层接管,

大部

分企业的经营波澜不惊。

另外,80年代初时任美联储主席沃尔克治理通胀时提高利率也让一些行业经营困难,8

0年

代中期大量制造领域的美国企业全面受日本冲击,非常窝囊。这时有一批像《华尔街》电影的盖柯这样的振臂一呼,“贪婪就是好”,又

在并购中给散户和共同基金等原有股东甜头,这些群体得到了短期甜头,自然乐见其成。但是,这种并购并没有提高企业和所在行业的效率。

有些经济学家拿并购资本进出前后的利润水平来证明私募股权基金“提升了经济效率”,这是错误的,因为这本身就是靠削减成本尤其是长期研发投入人造出来的利润。如并购型PE有“绝招”,那么其一不应该人人都能做,只有少数有绝招的人能做,其二应该不受时间限制,但事实上并购型私募股权基金的繁荣非常集中在特定时间段:包括80年代中后期、2005-2007年和2013年以来的一些时间。这显然是因为它主要抓的是外部资本市场环境带来的红利,而当环境不利时(比如90年代初),它们就一窝蜂退却到相对保守的美国房地产REITS领域了。

并购,作为企业丛林中一种常见行为,本来是中性的——但并购后的整合从来都是十分艰巨的任务。

有价值的并购是发动并购者和被并购者互有所需,在整体上能提高产业效率,比如一些本身太小但有独到技术的公司通过被并购整合到具

有系统能

力的大中型企业里面发挥价值。因此,这种并购一般由产业公司发动,在产业内进行。但

美国80年代的杠杆收购

是纯财务公司并购实体经济企业,而且大规模动用杠杆(而非自身现金或换股并购),为了让高杠杆、高利息的债务得到偿还,势必要削减研发等长期投入,很显然,这

在本质上没有对企业的长期研发尤其是长期战略路径进行什么考虑,这样一种短期操作,对企业少有改进,甚至摧毁了企业的长期研发体系。

事实上,李·艾科卡等产业英雄就非常厌恶这种行为,在其自传中专门对此类并购及寄生其上的各种讹诈公司的“豪杰”给予谴责。但是

很遗憾,美国大量产业都多多少少被这种私募股权并购基金所染指,平庸是这些产业近30年的主要特点,这一规律在当前中国企业在海外并购一些公司时都能发现。

当前中国“举牌”现象,与80年代美国杠杆收购有类似性

由于法律不同,中国财务投资者尚不能通过设立专门法人实体,借债并购实体。但是保险领域的万能险却为类似的行为提供了管道。

保险公司具有理财产品性质的万能险产品,和美国杠杆收购中的举债是类似的,只是利率相对较低,可以事实上实现滚动操作,不要求硬性还债而已,另外,

中国的举牌不需要收购全部股权,只需要实现成为上市公司的大股东(对那些股权分散的公司,通常20%以上即可)——但是,这显然是指向参与企业决策尤其是财务方面的决策,否则也没有必要执意举牌成为大股东。

可见,中国举牌现象和80年代美国杠杆收购在性质上类似,美国的教训我们就不能不警惕。

2015年底,中国资本市场发生宝万之争,只不过万科本身是中国过去20多年比较容易赚钱的房地产行业,其领导人也确有长期脱离企业去游学等易让人诟病的问题,因此其不利影响还不很凸显,但

2016年以来,一批改革开放以来具有技术领头人意义的制造业中坚企业由于股权分散,被新兴激进型保险公司举牌并产生一系列变动,这就值得人们警惕了。

前几年,中国平安入住上海家化,很快就导致这家经营不错的地方国企逐渐平庸,已经是前车之鉴,最近又有改革开放阵地深圳的知名企业南玻因举牌而来的保险公司大股东干预企业创始团队的重大战略而导致团队出走,非常让人警惕。这当然是社会福利的损失。

现在尤其值得警惕的是,靠理财产品裹挟大量资金的“门口野蛮人”对格力电器、特变电工这样的由能人一手领导带大,具有重要科技产业制高点意义,同时因为出身集体所有制而股权分散的公司进行“举牌”,进而影响企业战略轨迹。

让中国版门口的野蛮人肆意任为,势必对这些对国民产业高地至关重要的企业产生负面影响。前文所提,美国杠杆收购的最危害是并购后,标的企业为了偿还发动收购者借的债,削减了长期研发投入,指使技术停滞和长期国际竞争力下降。

中国举牌的潜在危害就是财务投资者控制实体经济公司,片面要求高分红。

当前被瞄上当作目标的企业,多半是在某领域已经取得重大成就,相对行业其他企业利润水平较高,规模较大但市盈率水平较低的优质企业。

现在很多举牌者或暗自窃喜于举牌行为的投资者,盼的就是“现金牛”——你企业已经有这个位置了,那就应该多“回馈股东”。这种理解是错误的。

在这一点上,我们一定要保持清醒,不要生搬硬套流行理念,比如巴菲特喜欢现金牛的价值投资,实际上是不对的。巴菲特投资组合中的真正现金牛只有喜诗糖果这样的孤例,而这是一个非常特殊的技术不进步的产业,美国大部分产业不是这样的。事实上巴菲特的几个典型成功投资案例,在其入股时并非高分红企业,而是反复投入发展的增长型企业,如麦当劳、可口可乐等。

事实上,从长期看,

并不存在能永远当现金牛的企业,因为企业经营是有起伏的,每时每刻都应当为3-5年后的市场及产业环境做好准备

,

如果不做好准备,不投入研发,不涉足更新的领域,那么挤压出来净利润去进行所谓高分红往往难以持续5年。按中外经验,企业分红率,以市值为分母,每年达6%已经算很高的(更多的是当年净利润的30%-50%多,一般相当于市值的1-2%,更多要依靠企业股权价值的增长来回报投资者),

假设连续高分红5年,也就分出5年前市值的30%,如企业因为没有早做准备而逐渐竞争力蜕化,市值也会缩水,对投资者其实是得不偿失的。

而在中国式举牌情境下意味着,那些购买了理财产品的投资者的产品价值缩水或兑付无法维持的风险。

中国中坚力量企业进入发展关键阶段,企业长期发展不应受到举牌者的干扰