A

I风起时,格灵深瞳是徐小平与沈南鹏的饭局焦点,比尔盖茨称赞其“Very Cool”;

但这家技术背景创始人、强科研能力的公司在现实中屡屡碰壁,它的故事是一个技术人

创业遭遇困境的典型样本。

文 |

苏建勋

编辑 |

杨轩

一年前入职格灵深瞳时,陈乐就觉得有些不太对劲,“没有加班费,项目提成算进年终奖”,熬到年尾,上司的一句话比北京冬天的风还刺骨,“今年的提成,没了。

”

让她寒心的事情还在后头。

只要找 HR 问工资条和报销明细,HR 就从微信、电话、邮件里失联了;

有员工把公司管理混乱的现状投诉给创始人赵勇,很快,员工就“消失”了;

过完春节回来,陈乐发现身边的同事几乎换了一批,再一问,“好几个都在跟公司打劳动仲裁“。

“公司怎么成这样了?

”陈乐难以置信。

加入这家一度名声响亮的 AI 公司前,陈乐在网上搜索,看到徐小平和沈南鹏对于“格灵深瞳未来值 1000 亿还是 5000 亿美金”的问题争执不下,最后答案停在了中位数上:

“值 3000 亿美金!

”

现在她打开公司微信群,280 多人的全员大群里,她的入群位置已排在中间,这意味着不到一年时间,格灵深瞳已经流失了一半员工。

一位前格林深瞳HR对36氪称,不少员工在入职不久、试用期内即离职。

“不知道公司是真的资金紧张,还是逼着员工走。

”周桐也满心疑惑。

年初,她参加格灵深瞳的一个高管会议,被告知 2019 年销售业绩要翻番,目标是 4.5 亿元,但“人员不能增加“;

有人立刻提出质疑,格灵深瞳运营副总裁王艳当场回复称:

“就这么多 Head Count,要么你就开人,要么就别招人。

”

之后两个月内,格灵深瞳财务、市场负责人陆续离职。

根据格灵深瞳创始人兼 CEO 赵勇对 36 氪的说法,从今年 1 月至今,格灵深瞳离职率不到 10%,跟2017年的转型期相比,现在公司的人员结构已趋于稳定。

”。

他也说,由于公司改革,部分员工或被劝退、或无奈离职,因此产生了“旧势力的抱怨”。

赵勇向36氪承认,

格灵深瞳一度在2016年面临最危险的时期,“账上的钱只够撑几个月。

”

为此,他必须调转业务方向,押注安防;

同时改换公司管理团队,引入原安防公司伟昊科技电子副总裁黄辉栋等传统行业高管。

2017 年 1 月,原 CEO 何搏飞宣布离职,赵勇重新接任CEO。

可它的掉队已成事实。

作为国内第一批以计算机视觉(CV)起家的人工智能公司,格灵深瞳已经很久没有公布过融资。

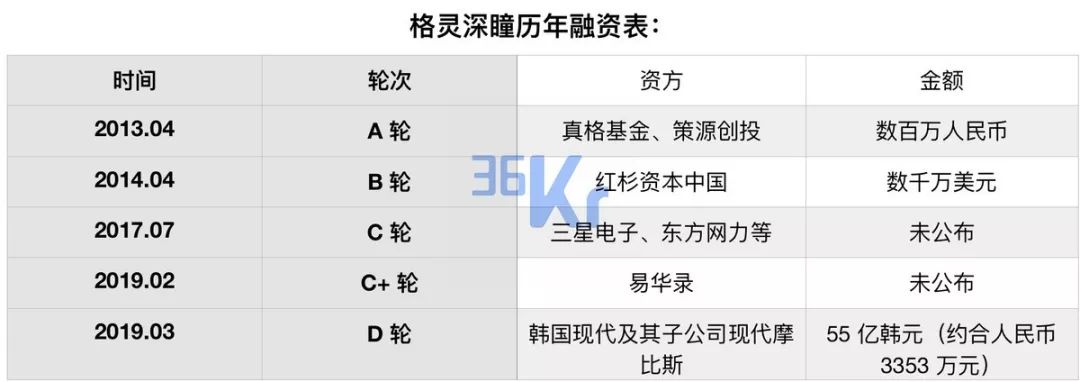

巅峰时期,真格、红杉在14 个月内连投格灵深瞳A、B 轮,可直到 2017 年,来自东方网力和三星电子的 C 轮融资才被低调放出。

它在调整腾挪之时,同行则在快速前进。

“商汤一年能融三轮,我们三年融一轮,之后就不主动公布了。

”周桐对 36 氪说。

格灵深瞳历年融资表。

制图:

36 氪

据 36 氪独家获悉,格灵深瞳的 D+ 轮融资正在进行中,目标融资 5000 万美金,估值为 6 亿美金左右。

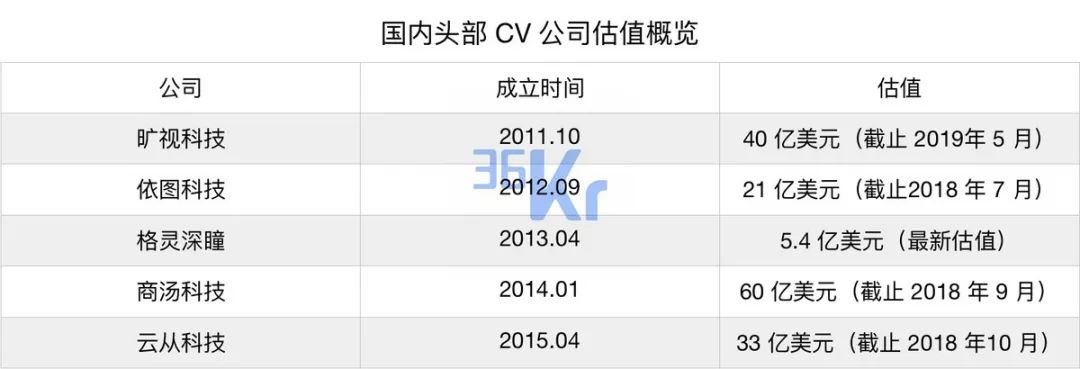

这个数字已经远落后于眼下的“CV 四小龙”(商汤、旷视、依图、云从)。

赵勇则对36氪表示,无法对任何财务数字进行置评和确认。

国内 CV 头部公司估值表,数据来自公开报道(未经官方证实)。

制图:

36 氪

踏入风口时,格灵深瞳握有一手好牌:

创始人赵勇是Google Glass 的七位设计者之一,CEO 何搏飞曾担任多家外资上市公司高管,与陈欧是斯坦福同学。

风起了,格灵深瞳一度成为徐小平与沈南鹏的饭局焦点,比尔盖茨称赞其“Very Cool”;

风停后,格灵深瞳在公司管理、技术选型、产品落地等环节的问题一一暴露。

“技术背景的创始人“、“科研能力强”,这些是格林深瞳起步时的闪光点,也是它此后的盲区。

创业即巅峰、凶险不自知

局是徐小平攒起来的。

徐小平2012年底在硅谷见到赵勇时,在google的赵勇团队攻下了一个叫“场景识别”的技术难题:

用户戴上谷歌眼镜,看到的图像会在系统中与谷歌街景做比对,然后快速定位所处位置和周边信息。

“500毫米内,能将用户位置精确到’米’级别。

”

这是项不容忽视的技术突破。

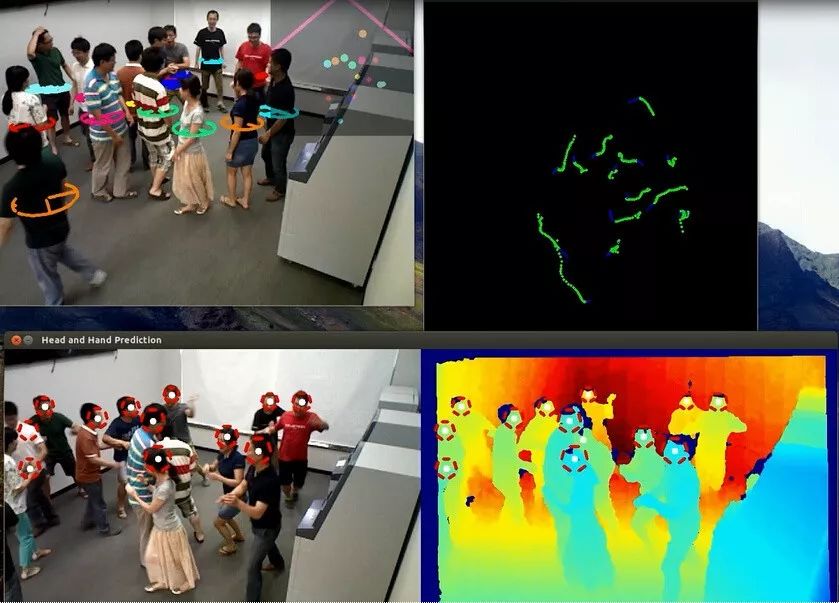

六年前,国内计算机视觉仍以二维图像识别为主,比如安防行业风靡的人脸识别,就是用摄像头拍下人像,再和后台的身份证图库比对获取人物信息;

而赵勇可以让获取的图像以三维数据来呈现,这就让信息维度从“人脸”,扩展到“人体移动、车辆行驶”等具体行为。

赵勇与徐小平都在其中嗅到了巨大的商业潜力,很快,他们将这项技术变成了一份商业计划书:

通过消费者的行为分析建立用户画像,再将这些信息提供给零售商,以帮助后者优化零售战略。

这正是阿里、京东等巨头如今津津乐道的“新零售”雏形。

7 年前,赵勇的设想也得到了徐小平的青睐,这位“风投教父”当即为赵勇订下回国的机票,催促其尽快创业。

为了满足赵勇当时“只想全心写代码”的要求,徐小平还答应为他物色一位 CEO。

理想的人选很快就出现了。

有着零售行业背景、曾在宝洁、华联、以及两家美国上市公司做过高管的何搏飞给徐小平发了条微信——他刚辞职,一直都想创业,在斯坦福商学院的同学陈欧曾邀请他加入聚美优品,他拒绝了,因为“性格太像”。

有人担心过何搏飞没有从0到1的创业经验,也有人建议让何搏飞担任COO更好,但赵勇对同为名校名企出身,性格外放、口才极佳的何搏飞很欣赏,“完美契合了我为 CEO 设定的功能。

”

赵勇对 36 氪这样形容,他本人则更想把时间用在做技术上。

“何搏飞和赵勇可以分别创建一个成功的公司,但他俩一起干,可以创建一个伟大的公司。

”徐小平这句经典说辞流传在每一篇格灵深瞳的创业记录里。

2013 年夏,格灵深瞳正式成立,何搏飞出任 CEO,赵勇担任创始人兼 CTO。

这个时间点甚至早于旷视、云从。

图左为前格灵深瞳CEO 何搏飞,图右为格灵深瞳创始人、现任 CEO 赵勇。

可一开局,格林深瞳选的行业赛道就错了。

2013 年,赵勇寄予厚望的实体零售行业被电商、 O2O严重挤压,线下零售哀嚎遍野。

商务部在那一年的调查显示:

2012 年,连锁百强企业新开店速度达到十年来最低水平,仅为8%。

这直接导致零售客户在压力之下,纷纷砍掉了技术创新的市场预算。

赵勇对 36氪说,

格林深瞳在零售行业做了 10 个月,遇到的最大问题,就是“市场对于实体零售极度悲观。

”

如今回头看,用 10 个月验证一个错误的市场需求,试错周期已经不短。

而当公司决定转换行业赛道,零售行业背景的何搏飞和他组建的团队经验不再适合、并在其他赛道屡屡碰壁时,何搏飞依然又继续担任CEO长达3年时间。

对于 AI 创业公司来说,这是极其凶险的境地,但在当时,赵勇并没有及时意识到这份凶险。

创业初期,赵勇希望将格灵深瞳变成一座技术的乌托邦。

在硅谷,赵勇经历过谷歌对技术自由、组织扁平化的推崇,“工作任务就是 Making Friends,一边去各个部门玩,一边看看有什么可以解决的问题”。

因此,在将 CEO 一职交给何搏飞后,赵勇得以以 CTO 的角色潜心钻研技术,他曾形容自己“恨不得每一秒钟都在和工程师写代码”,这也让他对于外界市场变化失去了一线的感知。

即使是在2014年作出换赛道的决策后,比如去做做银行客户,赵勇最初也不知道,银行客户的销售是很难由行业外人士打开局面的。

风口上的格灵深瞳,当时正沉浸在创业的虚火中。

2014 年 7 月,在何搏飞的策划下,一篇名为《对不起,我们只爱牛人》的帖子从格灵深瞳微信公众号发出。

文中金句频出:

“环顾四周,没看到一个对手”、“我们不等风,我们在造下一场台风”;

同时罗列出格灵深瞳多项光辉事迹,包括:

-

我们的投资人徐小平和沈南鹏,就格灵深瞳未来市值应该是1000亿美元还是5000亿美元展开过激烈争论,最后妥协在3000亿美元这个“中间数”。

-

比尔盖茨今年6月私访中国时,会见的第一家创业公司就是我们。

-

团队成员是超级学霸,来自:

Princeton、Stanford、Harvard、Dartmouth 、Brown、MIT、清华、北大、浙大、中科院、复旦。

……

“名声大噪。

”王东这样形容当时的格灵深瞳,他在 2015 年初加入格灵深瞳实习,至今仍记得这篇推文。

他向 36 氪坦陈,虽然文章内容“有点言过其实”,但格灵深瞳当时的人才构成确实是:

哈佛、斯坦福的MBA“在当实习生”;

北大、清华的“能来面试”;

中科大的“程序员可以,其他岗位得想一想”。

在王东的记忆中,那是一段世外桃源般的日子。

2014 年,格灵深瞳将公司搬往颐和园边上的一幢庭院内,附近山水环绕,食堂由原白家大宅门行政总厨掌勺。

员工们都觉得,彼时公司业界瞩目,技术领先、牛人环绕,足以称得上是“创业巅峰”——在公司仅成立一年之后。

技术落地难,危机初显时

船舰将沉时,没人知道第一道裂缝是什么时候出现的,可有经验的船员会先行下船。

2015 年 8 月,一切看起来欣欣向荣之时,格灵深瞳诸多公关事件的幕后推手、市场总监李倩却递上了辞呈。

“牛都吹出去了,公司接下来就要推产品,可产品落地有很大问题。

”一位接近李倩的人士告诉 36 氪,他形容李倩的离职为“非常识时务”。

有人更早点出了格灵深瞳的隐患。

前土豆网架构师刘晓明于 2014 年 5 月加入格灵深瞳,一年后他便公开发文指出,格灵深瞳存在团队结构方面的问题:

学术范太浓重,研发部门有太多的Researcher(研究员),而工程师则严重不足。

王东也有类似的感受。

“在公司开会的感觉,像是在大学实验室开研讨会。

”王东对 36 氪说,他认为赵勇过于倚重技术的突破,却忽略了产品思维,“早期公司里码农很多, PM(产品经理)很少,很多技术就只能堆在那儿。

”

从技术研发到产品销售,大部分 AI 公司都会出现类似的危险阶段。

比如,同行旷视科技曾在2015年试水安防,并从海康和大华挖人就近在杭州成立分公司,但由于相互不理解,杭州团队与北京团队矛盾逐渐激化。

一年后,旷视将杭州公司遣散。

“北京的科学家整体偏学术派,重视‘刷’榜;

但在工程侧,人脸识别的准确率是 95%还是 98%,并没有那么重要。

”一位旷视科技的前员工告诉 36 氪。

对于科学家而言,技术可以是一篇论文、一项 ImageNet 竞赛的冠军、也可以是一个重要数值(比如人脸识别准确率)的突破;

但在商务侧来说,论文与冠军并不实用,如果技术无法融进安防、汽车、金融等行业,变成切切实实的产品,客户与合作伙伴就会拒绝买单。

科学家的理想总是美好的。

格灵深瞳成立时,赵勇曾为团队列举出70-80 个场景,来畅想三维视觉感知可以落地的行业,随着公司知名度上升,千奇百怪的需求找上门来,“还有公司想用视觉识别检查厕所的纸什么时候用完。

”

为了满足汹涌而至的客户,格灵深瞳企图用一套产品吃下全部需求。

2015 年,搭载格灵深瞳三维视觉感知的一款重要产品“皓目行为分析仪”(简称“皓目”)问世,在赵勇的规划中,这款产品可以落地进广场、银行、博物馆等诸多场景,起到人体行为监控、人流计算、危险行为预警等作用。

图左为前格灵深瞳CEO 何搏飞,图右为格灵深瞳创始人、现任 CEO 赵勇。

从技术到产品的沟壑很快展现出来,“知名度打出去了,销售线索是有了,可一去测试,单子就飞了。

”周桐回忆到。

对于格灵深瞳来说,那是段颇为黑暗的日子。

皓目行为分析仪在业界四处碰壁:

到广场上测试,发现人流密集的区域遮挡情况严重,再加上强光环境,基本的数人头都困难;

装在银行 ATM 机上,背着书包的人会被误判为“两个人紧贴”;

到了博物馆,连窗帘抖动都会形成误报……

赵勇当时也跟着团队去一线实施现场,看到了实地的种种复杂环境。

“正常公司都会碰见,只是当时对我们来说,的确是一种挺震撼的教育。

”赵勇对36氪说。

行业需求的分散让格灵深瞳团队始料未及。

“每个客户都想定制需求,就算谈下了一个天安门广场,其他的广场还要挨个去谈。

”周桐对 36 氪说。

格灵深瞳并没有拿下天安门广场,事实上,在格灵深瞳早期宣传的客户中,比如四大行、北京西站等,几乎都只停留在POC(验证测试)阶段。

“皓目的成单很少,部分区域销售额还不够员工售后服务的差旅费。

”

格林深瞳在产品和实施上做了许多改进,但最终赵勇发现,这不过是“不断打补丁”,但其实可能基础判断就错了,应该在早期产品设计时就预估后续的量产风险。

“这是一个典型的科研团队去做产品,必然要走过的一些弯路。

”

技术、产品、销售、服务……问题越积越多,可不论是崇尚技术的赵勇、外企出身的何搏飞、还是哈佛、斯坦福的“MBA们” ,没人能真正解决这些问题,“MBA们”一个一个地离开了。

“格灵深瞳早期的销售团队是何搏飞建立的,成员大部分是他过去在品牌商、零售商的同事。

当我们决定转型去做银行、安防领域这些针对大企业和政府客户后,这个团队在市场端的经验不足,客户资源缺乏,获客的情况也不好。

”赵勇对 36 氪说。

“经验比聪明更重要。

”早期员工徐路对 36 氪说,在他看来,当时格灵深瞳切入安防,更需要来自传统行业的实操经验,而公司拥有的这些商学院人才,不论是产品思维,还是商务沟通、都与安防领域“不在一个对话语境”。

“我特别想传递一个忠告:

企业从技术切入没问题,但如果只是空有技术,或者技术瞄准的方向跟市场有很远的距离,那注定会失败。”

赵勇如今对36氪说,这甚至会演化成恶性循环,即使融资很多,但估值也不合理,会处在巨大的风险之中。

告别光鲜人才和自由管理

当危机发生后,一些前情显露出另一番意味。

早期,创始人赵勇和CEO何搏飞相处甚欢,两家的孩子上同一所幼儿园,还会相互接送。

工作分工上,赵勇分管技术与产品,何搏飞掌舵公司运营与市场销售。

“赵勇很舍得放权,也很信任博飞,将公司运营全权交给他。

“早期员工林晗告诉 36 氪,赵勇是很相信充分授权,用人不疑的。

随着格灵深瞳将触角延伸至交通、金融、安防等更多领域时,

何搏飞的短板其实已经暴露出来。

作为 CEO,他本该承担公司早期战略方向的指引,但在具体业务上,何搏飞带领的商务团队,并没有及时将市场观察反哺进公司产品侧。

但直到在格林深瞳陷入最严重的危机,2016年底,账上只剩几个月资金时,赵勇终于计划请已经任CEO三年的何搏飞离开。

“初期公司所处的状态是:

我带着一些人搞黑科技,商务再找客户卖掉,这就缺乏市场驱动。

我需要一个团队,告诉我市场需要什么,怎么才能满足市场需求。

”赵勇向 36 氪复盘。

“如果是一般公司,CEO 管‘钱’跟‘人’就好;

但在 AI 创业公司,CEO 不懂技术,意味着失去对市场需求的预判能力,这很危险。

”一位安防行业资深人士对 36 氪说。

决策层的割裂,直接导致格灵深瞳在技术选型上出现失误。

同样是视觉识别,商汤、旷视等主流 AI 公司大多以“深度学习+人脸识别”路线起家,即用打标注、灌算法的方式,让计算机逐渐“学会”自行识别人脸;

但格灵深瞳坚持的“三维视觉感知”技术,则需要借助传感器发射红外线,通过收集物体点位的方式,获取长宽高等数值,以此来识别物体行为轨迹。

“在当时,三维视觉太超前了。

”徐路对 36 氪复盘。

三维视觉感知对传感器的精度要求极高,格灵深瞳此前一直采用以色列厂商 PrimeSense 的深度摄像头。

可在 2013 年底,PrimeSense 被苹果收购,“供应链断了”。

通过收集物体点位的方式,格灵深瞳的“三维视觉感知”技术可以识别物体行为轨迹。

此后,格灵深瞳在三年内都没有找到更好的摄像头替代品,这导致其三维数据的识别率在长时间内达不到理想标准。

“

最开始,我错误地认为,CEO是要去行使大量的运营销售商务职责的人,是一个企业的对外形象代言。

我当时急于把我所有的时间focus在公司技术的积累上,见投资人、客户、媒体太浪费我的时间,”赵勇对36氪复盘说,“但今天我知道CEO不是干那些的,CEO是一个企业的首席战略官,这是我无法推卸的责任。

”

除了在管理职责、技术选型上出现失误以外,在赵勇看来,格灵深瞳前三年的失败,其根本原因在于:

公司从零售转型后,新的主营业务(交通、银行)与人才结构(何搏飞领导的运营团队)的错位。

“我们违反了一个根本规律,那就是跨行业的商业经验是很难获取的。

”赵勇说,他把跟何搏飞的合作比喻为网球双打,“配合了一阵后,突然发现奥运会只有乒乓球了,我们俩就只能改练,练了两年后觉得不行。

其实应该更快意识到转型,和平分手。

”

在勉强“陪练”的后半程,赵勇与何搏飞的摩擦也在增加。

多年的外企生涯,让何搏飞变得自信且外放,这与赵勇的稳重、务实形成反差。

林晗记得,何搏飞在 2015 年前后多次告诉员工,公司会马上上市,赵勇为此“急过一次”。

“当时公司连产品都没有,赵勇觉得公司没法兑现这个承诺,会让员工的信任度打折扣”。

林晗对 36 氪说。

随着摩擦增多,发挥空间有限,林晗记得,何搏飞在后期几乎被边缘化,在一次因小事摩擦后,何博飞感叹:

“这 CEO 干不下去了。

”

“小的摩擦肯定是有,但总体来说,我跟博飞的合作是真诚的。

”赵勇告诉 36 氪。

赵勇不愿多谈与何搏飞分道扬镳的具体过程,但他说,在 2016 年决定变革管理架构后,他与何搏飞在那次谈话中“双手紧握,几乎是眼泪盈眶”。