文字/图片 整理自网络

编辑:罗布君、海绵鲍勃(实习生)阿勺(实习生)

Via:新京报传媒研究(xjbcmyj)

69227人遇难,374643人受伤,17923人失踪······十年前,地动山摇那一刻,家园毁坏,同胞遇难,举国悲痛。

对于我们大多数人来说,“5·12”只是生活与记忆中的一个节点,但对于那些受到灾难的人们来说,则是长达十年的漫漫日常。

然而,不能免俗,每年的这一天,我们依然习惯于回首,沿着记忆回溯和凝望,用文字与图像映照过往,映照现实,映照内心。

传媒研究(xjbcmyj)今天向各位读者推荐不同媒体,在汶川地震十周年之际推出的7篇特稿,它们或聚焦于地震现场惊心动魄的一刻,或记录当事人十年来艰难的心路历程。我们坚信新闻记录的意义,坚信承载事实的文字,穿越时空、直指人心的力量。

度尽劫波,回思是时,已是十年踪迹十年心。

2018年,众多媒体推出了关于汶川地震十周年的特稿,受限于作品的发表时间和我们的视野范围,挂一漏万,今年你读到过哪些好的报道,欢迎在评论区告诉我们。

望川系列报道:背亡妻回家的吴加芳:

既不“情义”也不“薄情” 只是平常

媒体:新京报

刊发日期:5月7日

作者:王瑞锋 编辑:胡杰 苏晓明

内容简介

:5月7日起,新京报推出纪念汶川地震十周年特别报道“望川”,先后刊发报道《背亡妻回家的吴加芳:既不“情义”也不“薄情”只是平常》《“映秀最惊心动魄手术”幸存者虞锦华:十年,与地震和平共处》《北川中学90后幸存者:“夹缝男孩”郑海洋和他的同学们》《暮年“猪坚强”》等,聚焦汶川震后普通人和事的变化。他们的人生轨迹,终究因地震而变得不同。

稿件《

背亡妻回家的吴加芳:

我既不

“

情义

”

也不

“

薄情

”

,只是一个平常人

》讲述了在汶川大地震中,因一张骑摩托车背亡妻回家的照片而为人熟知的吴加芳的故事,当时他被称为地震中最有情义的丈夫,而不久后,

他又因闪婚和离婚引起争论,

“

从情义男到薄情寡义男

”

。如今,他从伤痛和阴影中走出来,过上坦然平淡的生活,希望通过自己的努力实现三个心愿。

片段节选:

吴加芳忘不了石华琼。2009年建房时,他用自己的地和邻村换地,就是为了让房子离石华琼的坟近一点。重建时,他和刘如蓉住在帐篷里,吴加芳每天起来的第一件事是到石华琼的坟上走两圈。房子修好后,茶馆没开成,吴加芳在屋顶种满了花草,全是石华琼生前喜欢的。

时间久了,和刘如蓉(小编注:吴的第二任妻子)的矛盾出来了,吴加芳说,当初两人在一起是因为她觉得“我对前妻好”,最终前妻成了两人的爆发点,吴加芳遇到了比“你妈和媳妇掉水里你先救谁”还艰难的问题,刘如蓉质问他,“前妻重要还是我重要,我一个活人还不如一个死人?”

“你俩都重要,你不要跟一个逝去的人比较嘛。”这个男人很诚实地回答。

稿件链接:

望川系列报道:背亡妻回家的吴加芳:既不“情义”也不“薄情”只是平常

5月12日里的十年

媒体:南方人物周刊

刊发日期:4月26日

作者:卫毅

内容简介

:时间流逝,遭遇灾难袭击的人们,人生无限分岔,但“5•12”对于他们来说,始终是一个起点。灾区的人,有的选择忘记,有的选择记住,无论哪种选择,都是因为“根本忘不了”。

《南方人物周刊》这篇近两万字的稿件描述了震后众生相,将他们的心路历程娓娓道来。结婚、离婚、失去孩子、再次生育,大量普通人十年来的日常被写进稿件,呈现在读者面前,而生活的意义似乎就隐藏在这些琐碎而平凡的细节中。

片段节选:

在膏药铺送走几位来治疗的顾客后,成兴凤去为给儿子挂横幅做准备,她到安昌街市上买了一些香蜡纸。

“拿上这个。”老板递过来一种纸钱。

“不要其他头像的,要阎王头的。”成兴凤说,“下面是阎王管的。”

“拿上这个。”老板递过500万一张的纸钱。

“娃娃用不了这么大面值的。”她挑选的是一百块面值的。

“十年了,娃娃都长大了,得买车买房了。”老板说。

成兴凤没有搭老板的话,她固执地走了好几家店,买了几叠一百元面值的阎王头像的冥币。她又买了画着玩具的纸张,没买画着汽车房子的纸张。她相信儿子仍然是16岁,正在茅坝中学上初三。

稿件链接:

5月12日里的十年

羌族女孩的震后十年:

“生活没有给我撒个娇的机会”

媒体:腾讯·谷雨

刊发日期:5月5日

作者:赵晗 编辑:秦旭东

内容简介

:羌族女孩母燚在汶川地震中失去了母亲和弟弟,稿件回顾了母燚成长的过往、震中经历和震后漫长艰难又向上的生活。

片段节选

:

母燚常在脑中回放那个温暖却不安的午后。像看电影一样,慢镜头穿过一片黄灿灿的油菜花田,妈妈穿着绿色衣服,抱着身穿鹅黄色罩衣的弟弟,站在家门口的李子树下,弟弟呵呵笑着,向姐姐挥手作别。

那是2008年5月11日,星期天。母燚13岁,读初二。弟弟母志焱一岁零八个月,名字里也带着许多的火。

和往常一样,母燚拖到下午才下山去坐车上学。不知为什么,这天的离别让她特别不舍,心里揪着疼,好像这一走就是永别。她边走边回头,对妈妈和弟弟说:“下周我早点回来。”

这真的是永别。眼前的陈家坝大竹村、李子树、油菜花田,还有妈妈和弟弟,都在24小时后化为乌有。

不久前,母燚看了电影《寻梦环游记》,在南京的马路牙子上哭得直不起腰。她害怕自己的记忆会“消磁”。“如果我把妈妈忘了,是不是就没有人记得,李红琼曾经存在过,就像从来没有来过一样?”母燚只有一遍遍回想老家的一草一木,想梨树花开,想妈妈的一切,想跟她感情最好但连“姐姐”还不会叫的弟弟,并把这些画面都牢牢刻在心里。

羌族女孩震后十年:“生活没有给我撒个娇的机会”

母亲的守候:

为地震遇难女儿建线上线下纪念馆

媒体:澎湃新闻

刊发日期:5月6日

作者:陈绪厚、王万春、王鑫

刘莉几乎捐出了所有胡慧珊的遗物,保留了女儿的脐带和一颗乳牙

图片来源:澎湃新闻

内容简介

:澎湃新闻推出的汶川地震十周年系列报道名为“北纬31°”,记者沿着这条纬线,在那些触动心弦的地名中行走,寻访一个个家庭的故事。《母亲的守候:为地震女儿建线上线下纪念馆》一文便是这个系列中的一篇,稿件讲述了母亲刘莉在女儿胡慧珊遇难后,为女儿建了一个“网上纪念馆”,她说要一生守候,要让更多人知道。

片段节选

:

胡慧珊在地震中遇难后,母亲刘莉有一种直觉:女儿不可能不给她留话。

震后,班上受轻伤的同学在临时帐篷里开课,刘莉特意跑过去问:谁认识胡慧珊?她最后说了什么?

一位男生站了起来,他是胡慧珊的同桌,透露了胡慧珊生命的最后一刻。

该男生说,当时,他躲在桌下,胡慧珊刚站起来,楼就塌了。临终前的半小时,被埋废墟的胡慧珊说,“我要坚强,我一定要坚持下去,我还要回去看我的爸爸妈妈。”半个小时后,胡慧珊的声音很微弱了,“我好难受,我可能坚持不下去了,我想睡一下,等我妈妈来接我......”

稿件链接:

母亲的守候:为地震遇难女儿建线上线下纪念馆

通往死城老北川

内容简介

:

《通往死城老北川》一文,以记者第一人称的形式,讲述了在记者谢海涛在灾后几次进入北川时的情景,真实而生动,十年之后,仿佛又回到灾难现场。

片段节选

:

在爸爸的旁边,躺着一个小姑娘,孤零零的,无人照料。后来,她一闭眼就会想起那个小姑娘,“头发很长,眼很大,脸苍白,十五六岁,上身穿绿色和黄色的条子衫,下半身全是血,只盖了一条毛毯。”

小姑娘一直在闭眼,像打瞌睡一样,她不停地叫小姑娘:“不要睡,坚持住。”叫一声,小姑娘就睁开眼看一下,后来,小姑娘伸出手,似乎想说什么。

她忙着照料父亲,一直没有时间去听小姑娘说些什么,也没有把手伸给她。过了一会,小姑娘的眼睛慢慢合上了。

从此,她只要一闭眼,就会看到小姑娘慢慢向她伸出手来。她陷入空前的自责中:如果能把照顾爸爸的精力分出一些,她有可能救活的。

稿件连接:

通往死城老北川

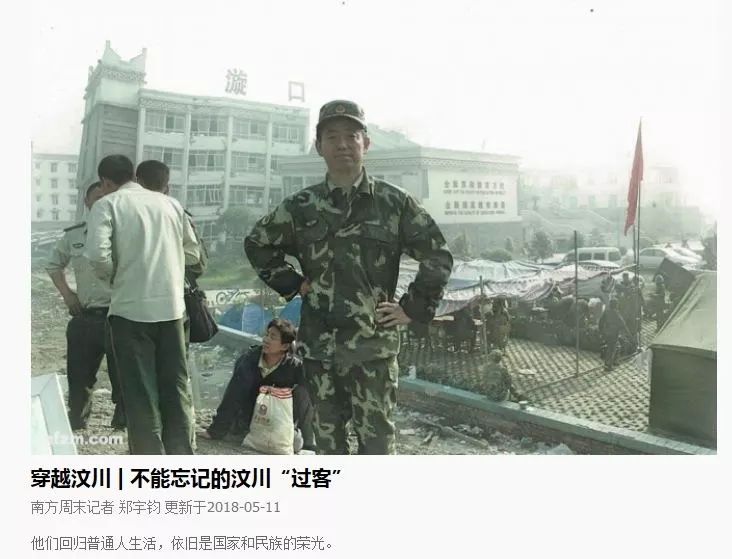

不能忘记的汶川“过客”

媒体:南方周末

刊发日期:5月10日

作者:郑宇钧

内容简介

:《南方周末》推出了系列报道

“

穿越汶川

”,多角度多维度地展现了从发生地震到灾后重建的点点滴滴。《不能忘记的汶川“过客”》是该系列报道中的一篇,稿件将视角聚焦在了当时在大地震一线的三个不同身份的人身上:

时任武警四川森林总队副政委的暴玉怀、武警班长姜晓林、志愿者顾家北,