“

2016年,上海市启动了风貌保护街坊管理工作。本文梳理厘清了风貌保护街坊的概念,提出风貌保护街坊既是历史环境,也是行政管理的特定空间单元,应与历史文化风貌区具有相同的法定地位;分析了第一批119个风貌保护街坊的整体特征;以徐汇区3个风貌保护街坊的保护要素评估为案例,总结了其精细化和服务化管理的特点。

上海市是我国较早开展历史文化遗产保护管理工作的城市之一。自1996年被国务院确定并公布为国家历史文化名城以来,经过20多年的发展,上海市已经建立起了较完备的历史文化遗产保护管理体系。2016年,上海市启动了风貌保护街坊管理工作。本文梳理厘清了风貌保护街坊的概念,明确了其在保护体系中的地位,分析了119个风貌保护街坊的整体特征,并以徐汇区3个风貌保护街坊的保护要素评估为案例,总结了风貌保护街坊管理的特点。

“风貌保护街坊”一词最早出现在1999年《上海中心区保护规划》中,当时划定了234个历史文化风貌保护街坊。2003年,其中的184个街坊被纳入历史文化风貌区。这一概念在沉寂了多年之后,近几年在资料文献中的论述逐渐增多。

郑时龄在2017年认为“风貌保护街坊”是继历史文化风貌区和历史建筑之后,上海实施建筑文化遗产保护的又一项工作[1]。周俭在2016年提出“风貌保护街坊”“将具有保护价值的历史街坊纳入了上海历史文化名城的保护体系”,认为“风貌保护街坊”并没有给出新的法律性定义,与“历史文化风貌区”比较,仅仅是保护范围限于一个“街坊”,而不是街区或地区[2]。邵甬在2016年认为“风貌保护街坊”丰富和完善了上海的“历史风貌保护体系”[3]。

王磊、刘敏霞、胡莉莉等在2015年完成的“上海历史文化风貌保护对象扩大深化研究”中,论述了“风貌保护街坊”的起源、工作方法、划定原则和评价标准,提出:与中心城12片历史文化风貌区相比,多数风貌区外风貌特色较佳的街坊用地面积偏小,零星散落且彼此不甚相邻;即使存在几个街坊相连,也在规模和风貌特色上与现有风貌区存在一定差距。为了不与历史文化风貌区的鲜明区域历史特征相混淆,体现中心城历史风貌建筑分布的不均衡性,参照《上海市中心区保护规划》中的定义,以“风貌保护街坊”的名义界定推荐新增的风貌街坊[4]。

从以上文献综述中可以发现,其讨论的“风貌保护街坊”已经不再是1999年《上海中心区保护规划》中的概念。1999年《上海中心区保护规划》中的“风貌保护街坊”中包含了大量“风貌特色突出”且空间上聚集的街坊,这些街坊大部分被纳入了12个历史文化风貌区。而在2016年划定的119个“风貌保护街坊”与1999年《上海中心区保护规划》中提出的“风貌保护街坊”相比,在风貌特色与聚集规模上存在很大差异。根据现行的规划管理方式,“风貌保护街坊”是“历史文化风貌区”的扩大,从属于“历史文化风貌区”。这样的表述虽然赋予了“风貌保护街坊”一定的法定地位,但是未能体现两者的差异性。有必要对“风貌保护街坊”进行明确的定义和定位。

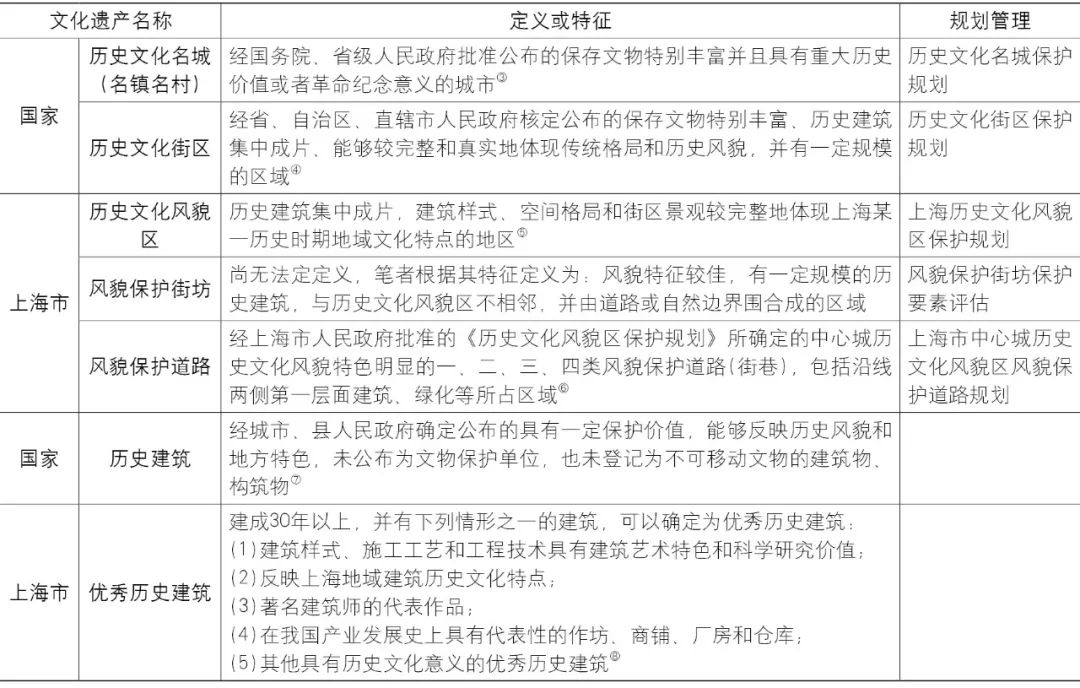

虽然很多“风貌保护街坊”在技术层面达不到相应的标准①,但从文化遗产的角度来看,“风貌保护街坊”和“历史文化风貌区”两者具有一致性,都属于历史环境范畴[5],可以认为是国家层面的“历史文化街区”在地方层面的两种表现形式②[2,6]。两者既是历史环境,也是行政管理的特定空间单元,应具有相同的法定地位。同样的情况也适用于“风貌保护道路”,毕竟“第一层面的建筑、绿化等所占的区域”是有进深的,不可能只是一个立面,而是一个三维的特定历史环境。从已编制的“风貌保护道路保护规划”来看,规划范围大多也是按照与道路相邻地块的用地界线来划定的。从行政法规体系的角度来看,将“风貌保护街坊”、“历史文化风貌区”和“风貌保护道路”三者作为“历史文化街区”的表现形式,也符合《立法法》第八十八条中行政法规的效力高于地方性法规的规定,即国务院制定的《历史文化名城名镇名村保护条例》的效力高于上海市人大制定的《上海市历史文化风貌区和优秀历史建筑保护条例》(表1)。

▲表1 国家与上海市历史文化遗产保护管理体系比较

Tab.1 Comparison between national-level and Shanghai municipal-level conservation management systems

按照“风貌保护街坊”独立划定的标准——风貌特色较佳;空间上不与历史文化风貌区相邻[4];街坊内有一定数量的历史建筑(建成30年以上);并且以道路或自然边界为界限——笔者认为可以将“风貌保护街坊”定义为:风貌特征较佳,有一定规模的历史建筑,与历史文化风貌区不相邻,并由道路或自然边界围合成的区域。

从历史价值、风貌特征和管理属性三个方面比较,“历史文化风貌区”强调的是“历史价值”和“风貌特征”均佳,而“风貌保护街坊”强调的是“风貌特征”较佳,“历史价值”可以较弱;管理属性上,“风貌保护街坊”具有更加精细、高效、易操作的特点。事实上,在历史文化风貌区保护规划中,也是通过“确立分街坊图则,确保规划落地”,“这种分图则表达方式非常便于日常规划管理,已在目前的规划管理中发挥了非常积极而有效的作用”[7]。

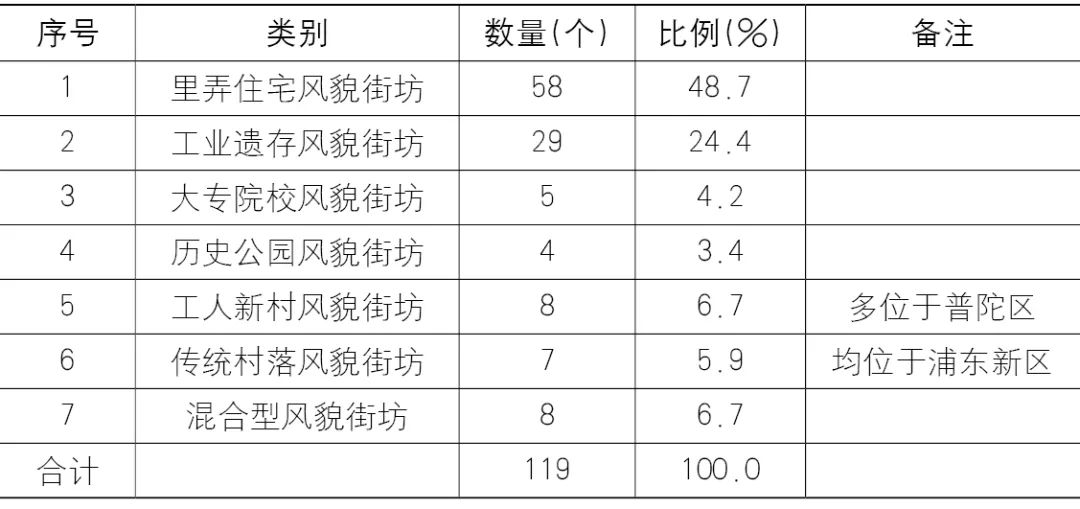

2016年1月,《上海市人民政府关于同意上海市历史文化风貌区范围扩大名单的批复》(沪府〔2016〕11号)将明德里等119处风貌保护街坊列为上海市历史文化风貌区范围扩大名单并予公布。按照分类引导的原则,名单将保护街坊划分为7种类型:里弄住宅型、工业遗存型、大专院校型、历史公园型、工人新村型、传统村落型、混合型。与“历史文化风貌区”的5种类型(即传统地域文化型、公共活动中心型、海派生活社区型、特殊历史功能型、江湾历史文化风貌区5个类型)[8]相比较,可以发现“风貌保护街坊”由于空间单元较小,便于识别,呈现出“内容具体,类型细分”的特点。从各类型的数量上看:里弄住宅型是主体,共计58处,占总体的48.7%;其次是工业遗存型,共计29处,占总体的24.4%;其余5种类型,每种类型的数量均小于10处(表2)。

▲表2 风貌保护街坊类型一览

Tab.2 Types of historic conservation neighborhoods

资料来源:根据《上海市人民政府关于同意上海市历史文化风貌区范围扩大名单的批复》(沪府〔2016〕11号)中的风貌保护街坊名单整理。

从建成的年代看:既有建于20世纪20年代的里弄住宅,也有1949年后建设的厂房仓库、院校建筑等。

从空间分布上看:里弄住宅型和大专院校型多位于中心城历史文化风貌区周边。工业遗存型和工人新村型多位于黄浦江沿线、静安北部、普陀、宝山等中心城区,符合近代工业“沿黄浦江两岸、沿苏州河两岸及杨浦、虹口、闸北、普陀等区”布局的特点。另外,有7处位于浦东新区的4个镇(川沙、张江、三林和大团),均为传统村落型。

此次划定的119片风貌保护街坊类型丰富,时间跨度大,空间分布广,尤其是很多体现新中国城市发展时代特征的街坊纳入了名单,甄选和划定遵循了风貌保护多样性和全域保护的理念。

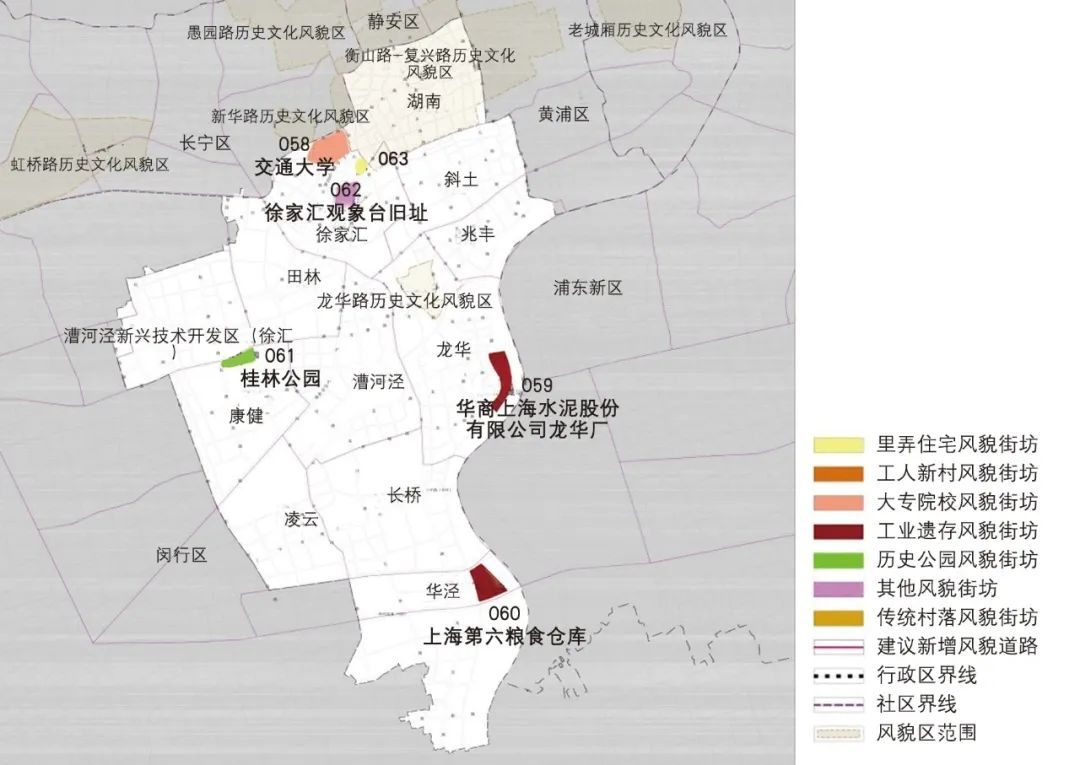

在119个风貌保护街坊中,徐汇区有6处,涵盖了5种类型,包括了大专院校型1处、里弄住宅型1处、零星散落的混合型1处、历史公园型1处、工业遗存型2处(图1)。本文的3个徐汇区案例分别是历史公园型的桂林公园风貌保护街坊(图1中绿色图块)、工业遗存型的华商上海水泥厂风貌保护街坊(图1中北侧深红色图块)和上海第六粮食仓库风貌保护街坊(图1中南侧深红色图块)(表3)。

▲表3 徐汇区3个风貌保护街坊案例一览

Tab.3 Three cases of historic conservation neighborhoods in Xuhui District

资料来源:

同表2。

▲图1 风貌保护街坊徐汇区索引

▲图1 风貌保护街坊徐汇区索引

Fig.1 Index map of historic conservation neighborhoods in Xuhui District

资料来源:《上海市风貌保护街坊申报推荐名单》(上海市规划和国土资源管理局,上海市城市规划设计研究院,2014年12月)。

作为一项继“风貌保护道路”之后的保护工作,风貌保护街坊的评估工作延续了风貌保护道路精细化管理的特点[9],在评估过程中贯彻了“细致调研、深入挖掘史料、精准定位”的工作原则。

采用“一物一号”的方法对地块内建筑物和构筑物进行编号和调研,不只对街坊内的主要建筑物编号和梳理,对附属建筑、围墙和烟囱等构筑物也进行了编号和梳理,确保每一个建筑物和构筑物在评估过程中不遗漏。建筑物和构筑物的信息资料既包括建筑形态、结构、材料、空间等物质要素,也包括相关建设历程、历史时间、产业工艺等非物质要素,尽量做到精细全面。

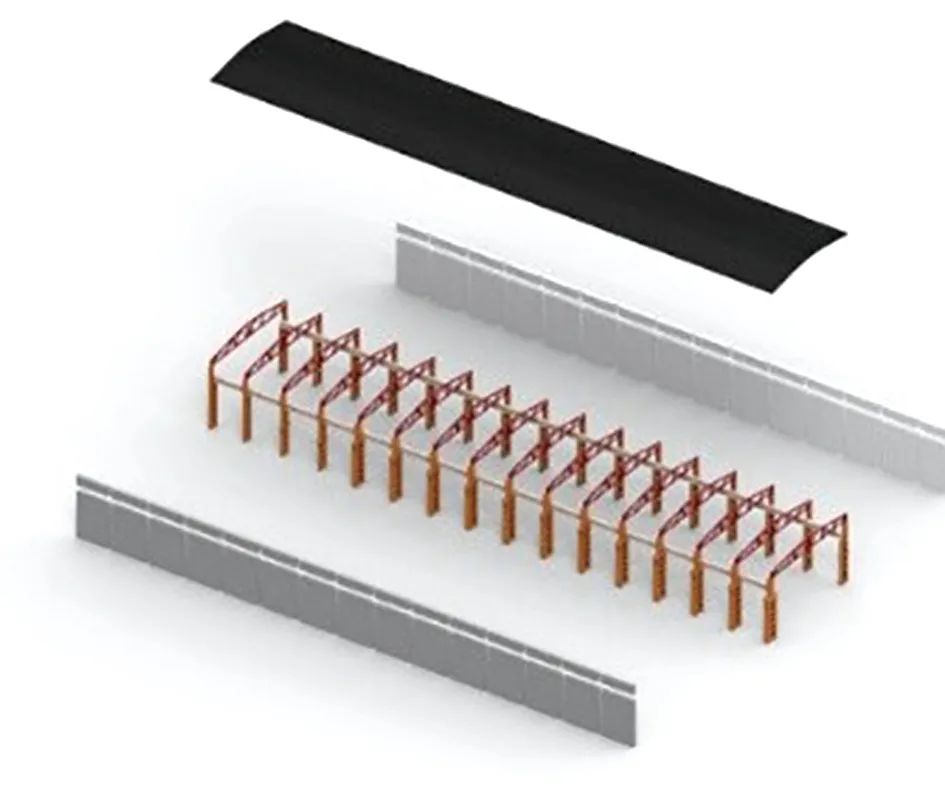

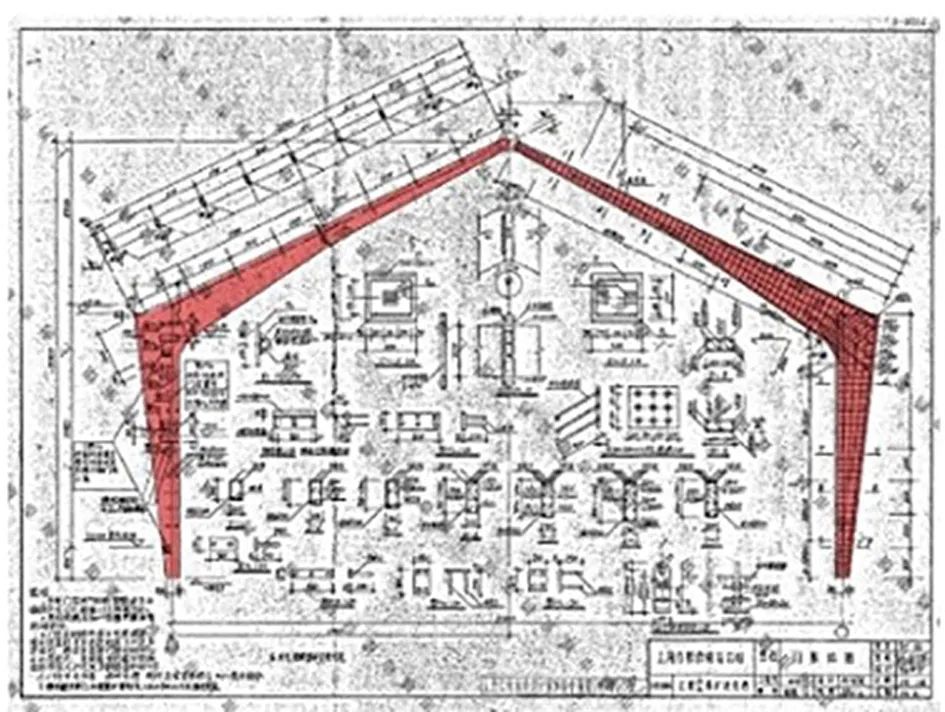

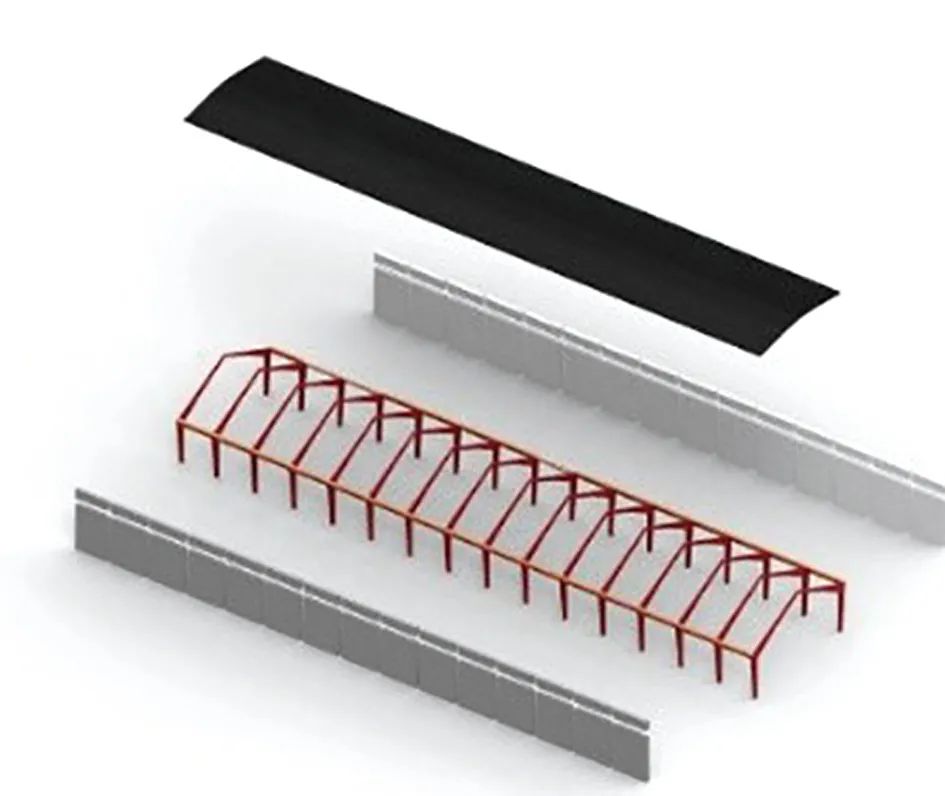

在上海第六粮食仓库风貌保护街坊中,行列式布局的平房仓库是厂区主要建筑类型,每一座平房仓库虽然平面形式相同,但是立面形式有微小的差异。通过调取平房仓库的历史图纸,发现这种形态的微小差异是由于两种不同的结构体系造成的。一种是桁架式,采用“基础-柱-木质桁架-屋盖”的结构体系,被称为苏氏增高仓;另一种是门架式,采用“基础-混凝土门架-屋盖”的结构体系,被称为门架仓。其中苏氏增高仓38幢,建于1959-1961年,门架仓6幢,建于1981年。由于两种仓库的结构体系不同,评估建议在后期改建利用时采用不同的方式体现不同特色(图2-图7)。

▲图2 苏氏增高仓外观

▲图2 苏氏增高仓外观

Fig.2 Appearance of Soviet style warehouse

资料来源:课题组拍摄和制作。

▲图3 苏氏增高仓顶部桁架

▲图3 苏氏增高仓顶部桁架

Fig.3 Truss of Soviet style warehouse

资料来源:课题组拍摄和制作。

▲图4 苏氏增高仓示意

▲图4 苏氏增高仓示意

Fig.4 Drawing of Soviet style warehouse

资料来源:课题组拍摄和制作。

▲图5 门架仓外观

▲图5 门架仓外观

Fig.5 Appearance of Gantry warehouse

资料来源:课题组拍摄和制作。

▲图6 门架仓结构Fig.6 Structure of Gantry warehouse资料来源:课题组拍摄和制作。

▲图6 门架仓结构Fig.6 Structure of Gantry warehouse资料来源:课题组拍摄和制作。

▲图7 门架仓示意

▲图7 门架仓示意

Fig.7 Drawing of Gantry warehouse

资料来源:课题组拍摄和制作。

不同的工厂生产产品不同,相应的工艺流程也不同,并反映在建筑形态上。在上海市风貌保护街坊申报推荐名单中,上海第六粮食仓库风貌保护街坊中良友海狮油脂厂厂区建议保留的历史建筑物为粮油仓库与油罐,但是经过现状实地调研,发现粮油仓库建筑形态特色并不明显,油罐罐壁薄,结构简易,尺度也较小;而油脂品车间是厂区内少量内部保留加工设备的厂房,建筑外形也十分独特:竖向长条窗,错落有致的退台,正立面和侧立面强烈的虚实关系。从其室内的设施来看,外部的这些特征与生产工艺息息相关。与粮油仓库和油罐相比,油脂品车间的保留价值更高,因此评估将推荐名单中的仓库和油罐改为一般建筑,将油脂品车间改为保留建筑(图8、图9)。

▲图8 油脂品车间建筑外观

▲图8 油脂品车间建筑外观

Fig.8 Appearance of fat products workshop

资料来源:课题组拍摄和制作。

▲图9 油脂品车间建筑室内

▲图9 油脂品车间建筑室内

Fig.9 Interior of fat products workshop

资料来源:课题组拍摄和制作。

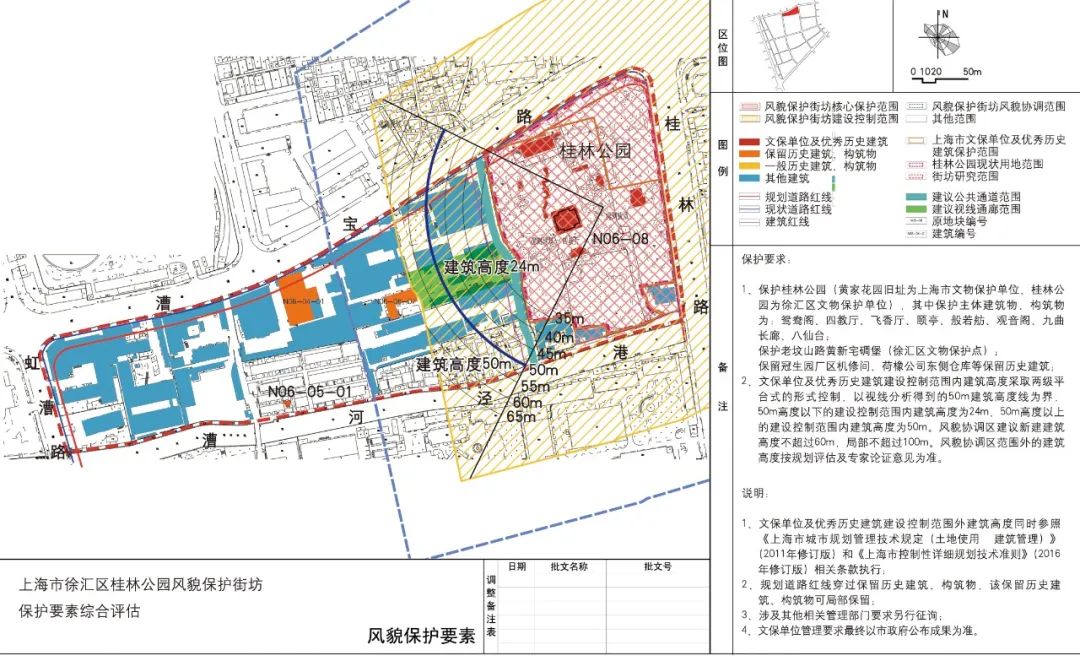

桂林公园风貌保护街坊东侧的桂林公园是2014年公布的上海市文物保护单位,该街坊被确定为历史公园风貌型保护街坊。但是通过现场调研发现,在整个街坊中,公园用地仅占33%,而工业用地约占58%。现状建筑主要是工厂和仓库等工业建筑,其中的冠生园食品厂是创建于1915年的民族工业老字号企业,于1973年迁入本街坊,现存有大量工厂车间和仓库。从1973开始建造的北侧主厂房、辅助车间和食堂,到1985年建成的熔蜜间、蜂制品车间,建筑年龄均超过30年。

通过对街坊历史资料的挖掘,评估认为应将街坊定位由原来的“历史公园风貌型”改为“历史公园与工业遗存并重”的风貌保护街坊,并以新的定位为基础,除了区文物保护点老坟山路黄新宅碉堡和市文物保护单位桂林公园外,还保留了2座体现20世纪70和80年代时代特征的工业建筑(图10-图12)。

▲图10 老坟山路黄新宅碉堡

▲图10 老坟山路黄新宅碉堡

Fig.10 Pillbox of Huangxin House in Laofenshan Road

资料来源:课题组拍摄和制作。

▲图11 冠生园蜂蜜加工厂

▲图11 冠生园蜂蜜加工厂

Fig.11 Guanshengyuan honey factory

资料来源:课题组拍摄和制作。

▲图12 冠生园食品厂

▲图12 冠生园食品厂

Fig.12 Guanshengyuan food products factory

资料来源:课题组拍摄和制作。

由于风貌保护街坊处于不同的开发阶段,评估工作的重点也各不相同。本次评估的3个街坊分别处于“在建重要市政工程”、“在建建设项目”和“意向建设项目”3种阶段,相应的评估工作呈现“衔接”、“复核”和“同步”的特征。

2015年,黄浦江浦西一侧的22km岸线实施贯通工程。为配合贯通工程,第六粮食仓库风貌保护街坊的新控规已调整并批复,在满足道路线型平顺合理的同时,规划道路也尽量利用仓库之间的空间,从粮食仓库的中间穿越,从而保证厂区整体空间结构与空间肌理得到最小的破环和最大的保留。

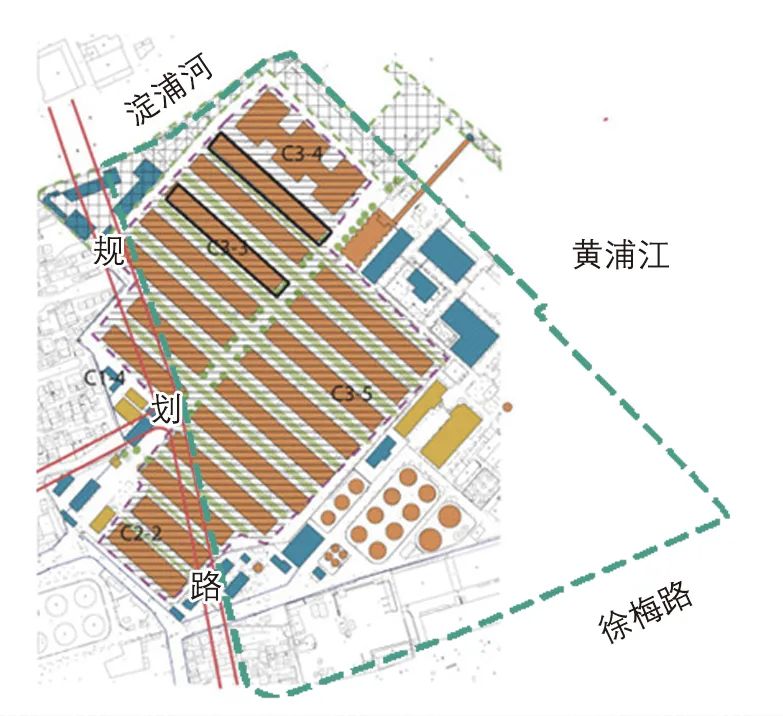

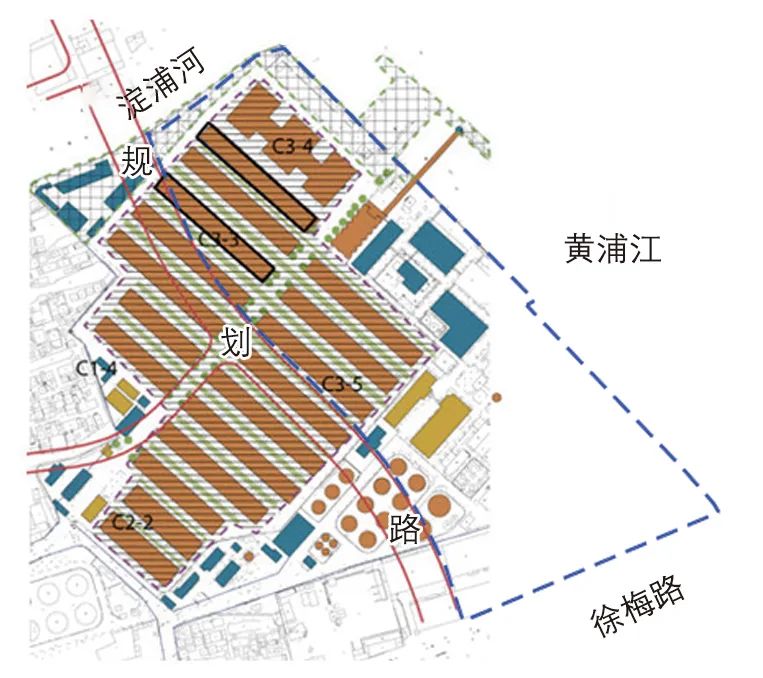

根据扩大名单的要求,第六粮食仓库风貌保护街坊评估四至范围为:东至黄浦江,南至徐梅路,西至规划路,北至淀浦河(图13中的绿色虚线)。原控规的规划路位于厂区西侧,对厂区影响较小,但新控规中的规划道路红线不再位于地块西侧,而是穿越了地块,如果继续按照西至规划路的四至范围将有很多历史建筑位于街坊外(图14中的蓝色虚线)。评估按照“能保尽保”的原则,以保护空间肌理的完整性为目标,对评估范围进行了重新调整。由于新控规将原控规规划路东移,评估范围的西侧边界失去了规划路作为物理参照物,因此改以厂区围墙作为物理参照物,将西侧边界由“西至规划路”调整为“西至地块西侧边界”(图15中的紫红色虚线),厂区空间肌理的完整性得以保留。

▲图13 原控规下的评估范围

▲图13 原控规下的评估范围

Fig.13 Assessment scope of original regulatory detailed plan

资料来源:课题组拍摄和制作。

▲图14 新控规下的评估范围

▲图14 新控规下的评估范围

Fig.14 Assessment scope of new regulatory detailed plan

资料来源:课题组拍摄和制作。

▲图15 调整后的评估范围

▲图15 调整后的评估范围

Fig.15 Adjusted assessment scope

资料来源:课题组拍摄和制作。

华商上海水泥股份有限公司龙华厂风貌保护街坊包括了北侧的龙华油库、龙华厂和南侧的云峰油库3个地块。2015年起,厂区已开始实施建设项目,现状保留了石灰石均化库、水泥传送带、船坞、矿渣库、散装水泥库。北侧龙华油库保留了5座油罐,并已建成油罐艺术公园。

对于此类正在建设的风貌保护街坊,其评估的重点为通过历史资料的挖掘与补充,复核在建项目文物和历史建筑信息。根据文物普查登记信息,华商上海水泥股份有限公司龙华厂在2014年公布为上海市不可移动文物(名称:上海华商水泥股份有限公司龙华厂旧址;编号:310104945190000255;建造年代:民国;位置:龙华街道)。评估过程中,通过与文物保护部门多次沟通,发现仅厂内的均化库为上海市不可移动文物和徐汇区文物保护单位,而非水泥厂的整个范围,评估报告经过核准后,准确记录了该信息。

如果说针对重要市政工程和在建建设项目,评估工作体现了衔接最新法定规划和复核历史资料的服务特征,那么对意向建设项目,评估工作体现了“发现历史价值、向开发单位讲述历史价值”的服务特征,从而在源头上避免“由于开发商和建筑师缺乏历史建筑保护的意识,影响了建筑的品质”[1]。

在开展桂林公园风貌保护街坊评估工作的同时,意向开发单位同步开展了城市设计工作,拟在桂林公园西侧地块开发租赁式住宅项目。通过多次沟通和协调,评估工作按照“历史公园与工业遗存并重”的风貌定位,除桂林公园和老坟山路黄新宅碉堡外,说服意向开发单位保留了“冠生园厂区机修间”和“荷橡公司(原冠生园蜂蜜加工厂)东侧仓库”两座工业建筑(图16中桔黄色图块)。

▲图16 桂林公园风貌保护街坊风貌保护要素Fig.16 Conservation elements of historic conservation neighborhood of Guilin Park资料来源:课题组拍摄和制作。

▲图16 桂林公园风貌保护街坊风貌保护要素Fig.16 Conservation elements of historic conservation neighborhood of Guilin Park资料来源:课题组拍摄和制作。

此外,以“减少西侧建设项目对桂林公园影响”为原则,评估工作与城市设计进行了多次沟通和协调,并在建筑限高、公共通道和视线通廊三个方面与城市设计达成一致意见。

(1) 建筑限高。

参照文物保护单位外50~100m范围划定为建设控制地带的标准,确定桂林公园用地范围外100m为建设控制范围(图16中黄色实线),桂林公园用地范围外100~165m为风貌协调区范围(图16中浅蓝色虚线)。

选取了桂林公园内的主体建筑“四教厅”作为观测建筑(图16中桂林公园中部红色方形图块),按照视线分析要求推算出了建筑限高的基础数据(图16中黑色细圆弧线),以基础数据中的50m建筑限高线为界线(图16中深蓝色粗圆弧线),将建筑限高分成3个梯度:建设控制范围内界线东侧为24m、界线西侧为50m,风貌协调区内为100m。

(2) 公共通道。