自从租赁经济被穿上“皇帝的新装”,华丽变身为“共享经济”之后,所有名字前面冠上“共享”的商品,在资本市场上都身价倍增。

在创业者和投资人的相互推捧下,一个个老概念,相继被塞进新衣服内。其中,共享汽车、共享单车,甚至最近的共享充电宝都出尽了风头。

机柜型

没想到,有人在雨伞上也玩起了“共享”。可是,共享雨伞!这概念,真的能行吗?竟然还真有投资人投了钱,投资人这智商,真让人捉急。

虽然,刚需并不是最重要问题

据第一财经日报报道,目前广州有6个地铁站一共投入1000把雨伞。

共享雨伞借还机除了有上面那种机柜型的,还有地铁闸口处这种挂锁型的,用户只要在借还机上扫描二维码,支付押金后就能取伞、还伞。

挂锁型

据了解,每把共享雨伞需要押金20元,因目前处于用户推广期15天内免费试使用,15天试用期过后每超12个小时,收费1元。看起来,收费也不贵,用户“进门”的门槛很低,一个多月发展起来了4000用户。

但是雨伞,作为应急用品,根据地域、海拔、季节等差异,使用频率相差迥异。做雨伞生意,要讲究天时地利人和。

首选是在多雨的地区,而且小雨、阵雨很难有生意,要想保证用户使用,雨势、持续时间都要一定规模,并且用户还没有带伞,这个时候才可能会去用共享雨伞。

因此,在刚需方面,雨伞和出行类的汽车、单车相比要弱得多,而刚需的最直观体现就是用户使用频率,因此雨伞的使用频率注定要远远低于汽车、单车。

说到这,一定要注意,在用户量与刚需(使用频率)之间,商家和投资人更青睐于用户量。

曾有橙色系共享单车高管在路演时表示,我们的盈利是建立在庞大的用户量和最低化的使用频率上,用户量越大押金越多;而使用频率越低作为商家投入费用越少。

比如我们现在投入100万辆车,收获2000万注册用户,每人押金299元,在100万辆车的前提下,规模越大现金流和盈利空间越大,而在2000万用户的规模下,使用率越低成本消耗越低。作为企业,就是以最小的成本博最大的收益。

作为共享雨伞的创业者,与其思考如何让使用雨伞成为更多人的“刚需”,不如思考如何让更多的人成为自己的注册用户。

根据共享单车、共享充电宝的套路(详情可翻阅:

共享经济:2017年最大的谎言

),盈利模式并不是最重要的,只要有人投资,为自己“接盘”,这件事就基本算做成功了。

而据悉,某些共享雨伞公司已经从投资人那儿“圈”到百万级融资,这些“土财主”的大脑究竟是怎么想的,我们不用去深思,毕竟创业者和投资人都分“三六九等”。

可是,共享雨伞,怎么才能“圈”到足够的用户?毕竟创业者只有具备强大的“圈用户”的能力,才可以“圈”到投资人的更多的钱,也才能保证首批投进去的投资人找到接盘侠。

正常套路是行不通的

首先要明确,你不是汽车,也不是单车,而是一把雨伞,需要有雨,开发用户才合情合理;其次要明白,扩大用户量需要保住存量和转化增量。

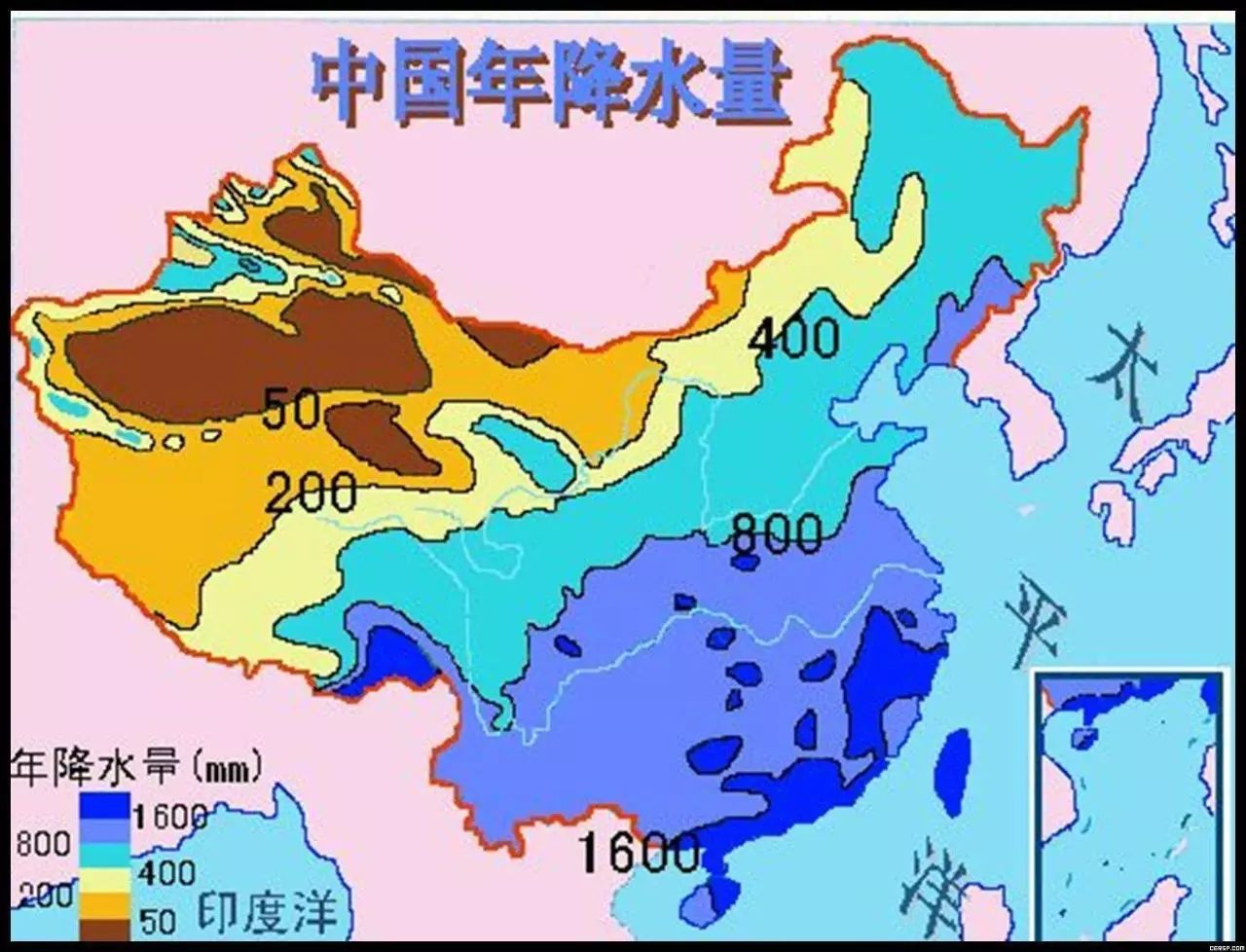

全国各地,年降水天数不同,并且季节差异很大,人口密度也是千差万别。所以共享雨伞的用户开发地区,主要集中在秦岭淮河以南,时间段一般是5月—6月的雨季。并且,为了保证用户规模,需要在人口密度大、人数多的大城市进行开发。

目前来看,共享雨伞的创业者在4、5月份,选择像广州这样的地方作为试点地区,正是按这种套路,顺应“天时地利”。

但是,考虑到秦岭淮河以南、雨季、大城市,雨势、持续时间等等因素共同存在,才能保证商家可以进行用户开发,看得出共享雨伞增量的天花板很低,并且在时间上呈现跳跃性,增量其实是一个变量。

并且已经开发出来的存量,同样受地域和时间的影响,即使在雨季内,5月和6月,岭南和岭北降水状况还是不一样,有可能5月12日开发的用户,在5月13日当地雨季结束,就“粉转路”,因此存量也是一种存在很大变数的变量。

我们可以粗略得出一个方程式,共享雨伞营收=存量*变量a + 增量*变量b。而这样的方程式是很难打动有脑子的投资人的。

并且因为雨伞这种商品的特殊性,属于实时交易。

下雨过程中,不会有人冒着雨跑到桩点还伞。因此一场大雨到来,用户开始借伞,雨停开始还伞。不仅交易条件的产生机制(等雨)很单一,并且交易模式也单一,下雨时涨潮般借伞,雨停时退潮般还伞,它根本不能像共享单车那种利用用户时间差形成多维度交易。

如果单纯地从共享雨伞这种商品的角度开发用户,为了保证下雨时用户集中借伞,雨伞的数量要和用户数量基本持平,否则,根本没有培养用户习惯的可能,不能培养用户习惯就少了一个“圈钱”的巨大借口。

而且共享雨伞这种商品对借还机的依赖度极高,即使保证了雨伞数量和用户量基本持平,由于用户分散,呈现潮汐现象,所以雨伞借还机的桩点数量要大于雨伞数量,有可能要两倍以上,否则将呈现“有处借无处还”的现象。

而一旦雨伞借还机超过雨伞数量,势必会造成巨大的产能过剩、重复建设,从而带来各种社会问题,就像共享汽车、单车被各种政策治理,创业者当然可以拍屁股走人,但是投资人的钱可是轻易撤不出来,到时候谁愿意接盘?

其他套路行得通吗?

像共享汽车、共享单车都有稳定的运作周期,比如节假日免费、定期搞活动、与其他商家联谊等等。

雨伞,这种产品,用户很难会因为节假日免费、冲一百送一百这种活动就在风和日丽的天气里消费雨伞。

而如果像共享充电宝采取的分众传媒模式,为商家提供一块屏幕,免费为入驻商家增加一块屏幕,一定比例的时间播放该商家广告,屏幕广告总收益雨伞收益和入驻商家按比例分成,但是由于其先天条件不足,最好的结果就是成为分众传媒一样的广告商,而雨伞成了配角。

作为共享雨伞的创业者,要想让公司活下去,就需要有足够智慧的套路保证自己能够建立一个流量入口,将用户“圈起来”这才有跟投资人谈判的资本,才能保证有人接盘。

至少,也应该像共享充电宝一样造出一个“我是大流量入口”的声势(详情可翻阅:

雷军出手太狠,充电宝被逼成圈钱工具,10天就捞了3亿

)。

IT君对共享汽车、共享单车、共享充电宝这样的产品的圈钱能力,历来是很赞赏的,对于共享雨伞,目前看来,虽然小打小闹搞出了一些名堂,但理性的市场上并没有给它留下合适的位置。

资本市场虽然不“善良”,但是,是讲道理的,并不是随便什么人头脑一热看见家里有什么东西,随便抓起来套上“共享的新衣”就能做成的,虽然投资人也分了“三六九等”,但大部分投资人是有脑子的,并且是没有被雨淋坏的脑子。

而共享雨伞的创业者,想圈钱,你就明说吧,省去互相猜测的时间,好留做其他事。

魅族进军4000+没戏,黄章出山也不行

“微信之父”张小龙的办公室首次曝光

仅凭一款廉价“神油”,挑货郎逆袭成千亿首富闻名世界!而他却心系祖国!

99.99%的安卓手机存在重大漏洞