2017 年的全球时尚,从设计和美学的角度可以打 30 分,从文化和商业的角度可以打 70 分,刚好凑成 100 分。

拿商业上非常成功的 Gucci 来说,它已经成为各个生活方式零售领域的学习对象,实际上,无论是 Alessandro Michele,还是他的前任 Frida Giannini、前前任 Tom Ford,Gucci 在不同时期的商业精算套路是极其相近的。

Tom Ford 时期,主张性感的 Gucci 满足了无数欧美大小明星想出名求包装的心思。Frida Giannini 时期,她最拿手的手袋,开启了时尚江湖里的主角生涯,不仅陪伴着各路名人明星功成名就,还走入了寻常百姓家。眼下 Alessandro Michele 时期,他借文艺考古呈现花花绿绿装神弄鬼的设计风格,勾连起了人们对于欧洲文艺传统的集体怀旧,还很好地回应了个人主义穿着仪式和多样化审美风潮。

Gucci 惯用商业精算,不同时期采用不同形式应对自身和顾客的需求,成功时被无数人膜拜学习,但也不要忽略了,几年前 Frida Giannini 被扫地出门也是其商业精算的一部分。不过,很多有样学样者却只看到了表象,学它搞出各种装神弄鬼的玩法之后,却始终没有找到自身的存在感,还自我安慰自己很特别,继续换下一个玩法、下一个设计师接着折腾。

说到这里,就产生另外一个问题——商业精算好用一时,一旦一招鲜吃遍天的方法过时,延续品牌未来发展方向的思路何去何从?

回到自身文化根脉是合理的主流选择,

Chanel

、YSL、Prada 等品牌近些年都在基于品牌创始人或人文艺术构建自身的文化底牌,就连新兴的 Vetements 等品牌也在主张自身的文化价值。

Alessandro Michele 治下的 Gucci 不断挖掘和嫁接意大利文艺传统的做法,

显而易见

也是在朝这方面努力。

毕竟,时尚是一门生意,任何行为的对错,都关乎销售数字和财报表现,如果文化根脉不稳,只得换另一套玩法,换另一个设计师登场,如此往复不断循环下去。

回看过去 2017 年的全球时尚,女性主义风潮引爆的多样化时尚风潮、个人主义使然的民主穿着仪式、设计师换人占座游戏、欧美品牌在中国组织的特供大使军团……种种境况都源于

未知和不确定的 2016 年

,都关乎销售数字和财报表现,都是各家品牌对于自身存在焦虑的反映。

焦虑的原因倒不复杂,源于时尚消费人群结构的极速变化。因为社交媒体诱发并放大了人们的存在焦虑,继而在人群中产生了复杂多变的文化流动现象,连锁反应催生了个体意识的广泛觉醒,时尚消费也就自下而上出于个人主义和多元兴趣等因素发生了巨大变化。

与此同时,精明如 Gucci 等品牌则快速拿出自上而下的商业精算法则,然后各路品牌和个人此消彼长互相影响,每一位参与者都在这个速朽的时代里获得了身心的快感和存在的意义。

01

存在主义的时间焦虑

12 月 6 日,Chanel 在德国汉堡发布 2018 早秋高级手工坊系列,老佛爷 Karl Lagerfeld 走通告般接受了多本德国时尚媒体的采访,其中他在德国《时代报》(Zeit)旗下 Zeit Magazin 采访中回忆了自己少年时代在德国的成长经历,然后轻描淡写地说自己在过去 3 个月失去了两个敌人—— Azzedine Alaïa 和 Pierre Bergé。

9 月 8 日,Pierre Bergé 在法国南部的圣雷米去世,作为

Yves Saint Laurent

生前的事业伙伴与生活伴侣,他没有等到 10 月两座 YSL 博物馆开幕。

法国巴黎 YSL 博物馆位于玛索大道 5 号的 Pierre Berge-Yves Saint Laurent 基金会总部,YSL 大量服饰、配饰、手稿都馆藏于此。

(c) Sophie Carre /

Musée Yves Saint Laurent

摩洛哥马拉喀什 YSL 博物馆占地 4000 平方米,室内空间包含 400 平方米的永久展厅,150 平方米的临时展厅,以及礼堂、书店、图书馆和带有室外露台的餐厅。

(c) Musée Yves Saint Laurent

两个多月后,11 月 18 日,设计师 Azzedine Alaïa 在巴黎去世。

老佛爷对 Pierre 的敌意,源于年轻时与 Yves Saint Laurent 的三角风流债。他与 Azzedine 的敌意,则源于后者曾公开对他的冷嘲热讽,“Karl 一生中从未碰过剪刀,这不代表他不伟大,但他是另一个体系里的伟大。他有能力,今天当摄影师,明天又给可口可乐拍广告。”

老佛爷在采访中表示:“Azzedine 恨我,但我们并不认识,他批评我不会做衣服,对年轻人造成了不好的影响。”所以“他去世时,我不用哭。”

Pierre 去世时,老佛爷也没有哭。据他在采访中所说,花店老板娘特意打电话问他要不要送个花篮,他坚决说不要,花店老板娘还补了一句:“我们也可以代劳派人送仙人掌过去的。”

这些话从老佛爷口中轻描淡写地说出来,看客当成八卦看看笑笑似乎就完了,但是眼瞅着 Azzedine Alaïa、Pierre Bergé 等代表西方时尚传统荣耀的传奇人物一个个离世,同时代的老佛爷却还在战斗,实在是令人对他顿生敬仰。

有传言说老佛爷回到故乡德国举办 Chanel 时装秀,是为了宣布自己退休,但是传言并没有成真。对于自己在 Chanel 和 Fendi 的终身合约,他更早前在美版 Harper's Bazaar 撰写专栏文章回应说:“我在两个身价上亿的公司里拥有终身合同,Fendi 和 Chanel 给了我很大的自由。”他的口气甚至有点傲娇,“老实讲,除了我之外,时尚界可没有谁还拥有这样的自由。”

老佛爷口中的敌人之一 Pierre Bergé 曾说过:“Chanel 给了女性自由,Yves Saint Laurent 给了她们权利。”两位时尚传奇人物的时代意义都没有限于设计,而是融入了社会,老佛爷却从来都身在社会之中。

因此,在时间的维度上,老佛爷已然成为欧美时尚体系在时间坐标上最具象征意义的活体精神信仰,当时尚在无尽的喧哗和无边的循环中前行时,他让无数时尚人士的焦虑有了安放之地。

那么,对于已经 84 岁高龄的老佛爷来说,他的焦虑又是什么呢?他在采访中表示,如今他最担心自己养的猫咪,真是越老越童真。

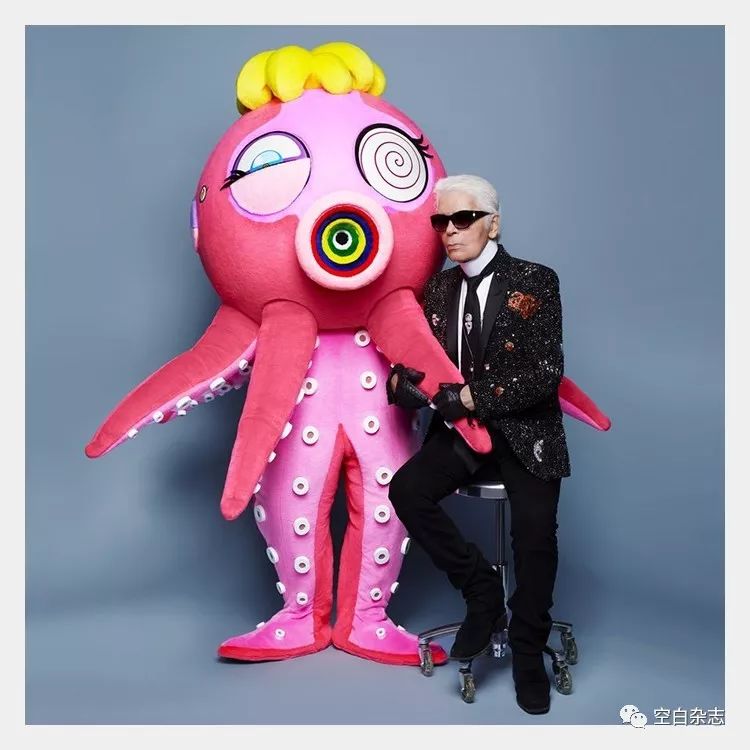

(c) Karl Lagerfeld

或许正如 Azzedine 所说,老佛爷不懂设计,他治下的 Chanel 和 Fendi 全靠手工坊的工匠们在死撑,但是他八爪鱼一般的跨界能力,却已经成为时尚界近些年的人才标配。

只有拥有无人匹敌的跨界能力,

设计师们

才能在当代时尚的语境里找到存在感,继而让其服务的品牌有存在感。不然的话,要么被继承者替换,要么选择在恰当的时间早早离开。

看看过去的一年,Christopher Bailey 离开了 Burberry,Phoebe Philo 离开了 Celine,Nicola Formichetti 离开了 Diesel、Jonathan Saunders 离开了 Diane Von Furstenberg……各有各的离开理由。

有人离开,自然就有人回归,离开 Dior 多日的 Raf Simons 带带着自己脆弱的身心,还有个人品牌远走美国,他执掌的 Calvin Klein 首个系列也在 2 月纽约时装周发布,他的焦虑已经跨越了大西洋,祝他好运。

而处于事业空窗期多时的 Alber Elbaz、Hedi Slimane、Riccardo Tisci 等人,貌似岁月静好,天下太平。

在时间的坐标上,

设计师们就像一个个化解品牌焦虑的转运吉祥物,业绩不行就走人,业绩太好则会受到万般追捧,或者被下一个大厂挖走,待嫁闺中更被无数人惦记

。

而品牌们的焦虑显而易见,要么 renew、要么 go out,没得商量。

02

存在主义的空间焦虑

7 月,

Colette 在 Instagram 发表声明称,将于 12 月 20 日关店

,各路时装编辑、设计师、品牌、买手整齐划一地发出了集体哀悼。

12 月 20 日正式关店后,Colette 官网(colette.fr)开放给全球网友撰写告别留言。

(c) Colette 官网截图

1997 年出现在巴黎街头的 Colette,如果放在零售的语境里,它的模式并不新鲜,各种价格从几块到几十万的古灵精怪的东西和高级时装摆放在一起,那就是一间杂货铺。

但是对于彼时讲究精英主义的时尚界来说,它的出现却是颠覆性的,它打破了巴黎时尚界一直引以为傲的极致民粹主义风气,并很快成为了 1990 年代兴起的“酷”时尚的领军者。

然而,当 Colette 在 1997 年开张,巴黎却不酷了,就自然而然地成了一种乌托邦的存在。

毫无疑问,下一个 Colette 实体店会更让人期待,但那是下一个存在主义故事,自然无法解决当下时尚消费就话语权和体验感在线上线下之间博弈产生的焦虑,它的关店举动甚至还放大了这种焦虑。

Colette 关店,绕不开的话题就是它自身的电商化,有人说它以后就纯粹做电商好了,非常的 21 世纪,非常的国际化,非常的民主,甚至还有可能开创出全新的巴黎式时尚。

的确,电商已经成为全球性话题,无论是奢侈品牌,还是快时尚品牌,都在布局电商。在中国,大家绕不过天猫和京东,根据麦肯锡最近公布的一份报告显示,两大巨头控制着中国八成以上的网络服饰零售市场。在美国,亚马逊已经在 2017 年成为了当地最大的服饰零售商。

大力发展电商是大势所趋,一向我行我素的 Prada 于 12 月在中国低调开通了电商服务,H&M 表示将在 2018 年春季在天猫开店。尤其业绩遭遇十年以来最差的 H&M,今年每次发布季度财报都会对外表示,多年来在实体店投入了太多的资金和精力,而在数字资源的投入还不够,虽然其在线销售情况良好,但还不足以弥补实体店面的下滑。

除了电商,在过去的 2017 年,无数品牌还在思考同一个问题——实体店的价值究竟是什么?如果实体店自己会思考,它的焦虑多少源于自身物理空间还有多大的存在意义。

虽然大部分的时尚消费行为依旧发生在线下,但是人们已经习惯在网上花钱,然后等着货物被运送到家门口。

当然,实体店消失是不可能的,它依旧是一个非常重要且获客成本低廉的渠道。于是,越来越多实体店变成展示厅,成为品牌的广告招牌,以及电商运营的实体场景,这也是越来越多网络品牌走向线下的原因。

但是并非所有品牌和设计师都看到这些,即便他们看到了人手一部智能手机的时代趋势,但在心理和生理上还是有一段遥不可及的接受距离。

不过,去年已经有很多先行者在尝试改变。

美国高端时尚百货 Neiman Marcus 与线上租衣平台 Rent the Runway 合作,在其旧金山旗舰店设立“梦想衣橱”租衣空间,据说店内的拉新数据和销售数据都不错,双方计划明年会展开更多类似的合作。

另一家

美国

老牌时尚百货 Nordstrom,则在洛杉矶开了一家名叫 Nordstrom Local 的概念零售店,店内提供美甲服务,还有咖啡、果汁、啤酒和红酒,而服饰只供展示和试穿,顾客试穿满意后可以直接在网上下单购买。

英国时尚电商 Farfetch 在伦敦开设的“未来商店”概念店,则结合用户行为数据和空间使用技术,让线下时尚消费变成了如智能手机一般具有可操控性。

总的来说,对于已经被智能手机改变了消费习惯的大部分人来说,虽然线下时尚消费不可或缺,但是如果没有让人耳目一新的体验,尤其融合了互联网购物场景的体验,再好的产品也没有购买的冲动。

电商大势的时代背景之下,实体店存在的价值,已经不是销售尽可能多的产品,而是如何充分利用它,让它的物理空间价值被充分利用到网络购物时代的实际场景之中。

因此,实体店的想象力是无穷无尽的,甚至可以大胆预测,2018 年将有越来越多的时尚精品店发生巨大变化,变成食堂、澡堂、理发店、美甲店、咖啡馆……好将自身在时尚消费环节中积累的空间焦虑一一化解。

03

文化流动的快感

2017 年流行叫爸爸,时尚体现就是宽大西装和大衣的盛行,以及丑帅的运动鞋备受追捧,这三样都是曾经相当长时间里中老年男人的穿着标签,今年却成了各路潮男潮女的最爱。

(c) Balenciaga

叫爸爸,把与爸爸相关的服饰穿在身上,有安全感,有满足感,有身心快感,那是文化流动促成的结果。

文化流动是什么?简单来说,后全球化时代,随着智能手机普及,以及社交媒体兴起,人们每天要面对大量的碎片化时间和碎片化信息,每个人在网络空间的个体价值和焦虑被放大,单一文化和审美取向也就自然不再受到追捧。

于是,弹性而宽松的多样文化和审美取向,成为网络空间里让人们倍感舒适和安稳的关键要素,然后更进一步,

大到地区、小到社区、不同性别、不同年龄、不能人群之间的

多样文化流动也就变得顺理成章

。

与被人诟病的文化偏见、文化猎奇、

文化挪用

等概念不同,文化流动是建立在文化认同的基础和框架之上的主动行为,所以这种文化思潮的可塑性非常高,也更容易获得广泛人群的心理认同。

在具体的表现上,文化流动有各种形式,前面说的“叫爸爸”风潮,就是不同年龄人群之间的文化流动现象。

因为文化流动是自下而上自然形成,能够活学活用的品牌和设计师在过去一年都活得很好。

比如 Dolce & Gabbana,它对文化流动现象的拿捏简直到了走火入魔的地步,无论是找全球各地网红和明星走秀,还是在各大城市拍摄的

DGLOVES 主题大片

,都是基于文化流动思潮使出来的商业招数。

2017 年最被人津津乐道的文化流动现象,则是街头文化在时尚界的泛滥。Demna Gvasalia 治下的 Balenciaga 和 Vetements、Virgil Abloh 带领的 Off-White 是当红代表,其他积极参与者,如 Louis Vuitton 和 Supreme 联名系列、菲董 Pharrell Williams 捣鼓的 Chanel x Adidas 限量版运动鞋、日婆 Rihanna 和 Puma 合作的 Fenty 系列、侃爷 Kanye West 主持的 Yeezy 品牌……都在过去一年赚足了噱头和眼球。

同时,各种 LOGO 和口号出现在服饰上,也是文化流动的具体表现。与 10 年前大 LOGO 流行的炫富心理有着本质区别,2017 年大 LOGO 回归,很大程度上是大家对于千禧年前后流行文化思潮的集体怀旧,以及社交媒体时代人们在真实生活中不好交际而主动选择代表自身身份和内心感受的个人主义穿着的集体爆发。

当然了,在中国梦的感召下,具有中国特色的文化流动现象更加让人瞠目结舌,因为特供大使们闪亮登场了。

用力过猛的

中国特供大使风潮之中

,无数欧美时尚品牌先后和中国本土流量明星合体,所体现的文化流动包含了更加丰富的层次,既有本土城乡人群之间的审美差异和阶层误解,又有东西方时尚权谋者对于中国当代流行文化的误判,于是各方合力促成了 2017 年中国时尚界让无数人达到短暂高潮的

集体假嗨

。

的确,文化流动让正统时尚变得不那么严肃,一些参与者甚至看上去还成了叛徒,因此招来的批评自然不少。但是不可否认,对于每一个参与过文化流动的真假时尚人来说,那是一段非常享受的快意时光。

04

焦虑和快感之后

5 月的第一个星期一,日本设计大师川久保玲作品回顾展在纽约大都会艺术博物馆举办,虽然各方一如既往地津津乐道她作品的实验性和先锋性,但是伴随着展览开始,她不可避免地成为了过去式的历史人物。

的确,在这样一个速朽的时代,与“酷”相关的一切东西,不管经典与否,新旧与否,只要它一亮相,就已经过时了。不仅仅是川久保玲,就拿关店不到 10 天的 Colette 来说,现在还有多少人记得它?

因此,我们必须看向未来。

背着香奈儿 2017 秋冬系列限量版火箭包,

假装自己去过火星。

(c) Thomas Albdorf

看向未来并不容易,对于在时间和空间上都倍感焦虑的大部分时尚品牌和设计师而言,他们紧盯着销售数字和财报表现太久,对于自身价值的误判已经变本加厉,看向未来的勇气、决心、远见可不是一时半会儿能修正回来。

说到这里,我们不难体会

,一切时尚风潮的兴起和衰退,无论表现为存在主义的焦虑,还是文化流动的狂欢,背后都是文化价值的对话,而对话的参与者和推进者,始终是你我她他每一个实实在在的个体。

因此,我们可以得到结论,

后全球化时代发生的各种时尚问题实质上都是人口问题

。

在美国,少数族裔和白人之间长期不对等的话语权抗争;在欧洲,本土土著和外来人口之间的融合与妥协;在中东,世俗化与传统宗教之间的谅解与宽容;在中国,城乡人口流动过程中的审美差异和阶层误解……全球几个大的时尚消费地区的人口结构变化,正是当下

多样化民主时尚风潮

的诱因。

拿中国来说,这个拥有 14 亿人口的超级消费市场,城乡人口结构变化导致的时尚资源重新分配,其实才刚刚开始。

无论是欧美时尚品牌,还是本土时尚品牌,大家都需要积极面对。至于方法如何,就看谁能早点开化,早点抢得先机。

特供大使制造的短暂假嗨之后,或许大家应该静下心来考虑在文化本源上呈现更多让人产生共鸣的东西

。

普通人倒没那么多心理负担,喜欢就买,不喜欢就无视,简单明了,这是当下时代赋予每个人的权利。不过,每个人源于内心的个人主义时尚主张和需求,因为已经成为了引领时尚风潮的关键因素,而它是变化的,流动的,它就不可避免会把下一个时尚风潮带向更为复杂的境界。

说到最后,我在想,就个人而言,现在要随便妄议任何一种时尚风潮或任何一个时尚品牌,都非常容易。个人主观臆断、流行文化取义、历史旧料考古……随便一个角度都行。然而,真正让人想要参与某个时尚风潮,或者喜欢某个时尚品牌,反而变得很难。

如果你还能对时尚产生某种心动,或许是焦虑,或许是快感,或许是其它,那真是幸运。

-

END -

本文作者

PiPiJuiCe

「空白杂志」出品人,微博

@PiPiJuiCe

📖

当时髦变成一种伤害

感谢奚梦瑶