2019年第23期《求是》杂志刊发中国人民银行行长易纲文章《坚守币值稳定目标 实施稳健货币政策》,

以

下为全文:

“金融活,经济活;

金融稳,经济稳”,“保持经济平稳健康发展,一定要把金融搞好”,习近平总书记要求充分认识金融在经济发展和社会生活中的重要地位和作用,扎扎实实把金融工作做好。

党的十九届四中全会提出,坚持和完善社会主义基本经济制度,推动经济高质量发展,要“加强资本市场基础制度建设,健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融体系,有效防范化解金融风险”。

货币是金融体系的血液,我国货币政策是国家制度和国家治理体系的重要组成部分。

货币政策与每一家企业、每一个家庭息息相关,关乎大家手中的“票子”,关乎广大人民群众的切身利益。

“千招万招,管不住货币都是无用之招。

”站在新时代的历史方位,无论是坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化,还是把我国制度优势更好转化为国家治理效能、在推动经济高质量发展中牢牢把握我国发展的重要战略机遇期,都要求我们坚守币值稳定目标,实施稳健货币政策。

一、从历史演进看货币政策的

“发展金融业需要学习借鉴外国有益经验,但必须立足国情,从我国实际出发,准确把握我国金融发展特点和规律,不能照抄照搬”,习近平总书记深刻指出要深化对国际国内金融形势的认识,正确把握金融本质。

从全球范围看,20世纪“大萧条”以来货币政策大致经历了三个阶段的演进。

第一个阶段是20世纪80年代以前,货币政策目标比较多,主要是刺激经济增长,最终出现了严重的“滞胀”。

以凯恩斯为代表的经济学家认为,经济增长(失业下降)与物价上涨之间有稳定的相关性,也就是说只要容忍较高的通货膨胀,就可以换来较高的经济增长。因此,当时的货币政策目标较多,且更多侧重于经济增长。但是,发达经济体依靠货币刺激实现高增长的做法并不成功。20世纪70年代,美国等发达国家出现了众所周知的“滞胀”问题,也就是经济停滞和高通胀同时发生,当时美国物价年均涨幅超过10%,企业倒闭、银行破产和失业率都创出第二次世界大战后的新高。

第二个阶段是20世纪80年代至2008年国际金融危机,反通胀成为货币政策的主要目标,经济增长较快,但忽视了金融稳定。

这一时期,保持物价稳定成为货币政策的主要或唯一目标。

总的来看,货币政策在反通胀方面取得显著效果,加之经济全球化和科技进步改善了经济供给面,全球性的高通胀得到有效缓解,主要发达经济体迎来了低通胀、高增长的“大缓和”时代。

但是,中央银行在盯住价格稳定的同时,忽视了金融稳定。

在2008年国际金融危机爆发前,虽然一些发达国家物价指数相当稳定,但大宗商品和资产价格大幅飙升,系统性风险累积。

因盯住低通胀而形成的宽松货币条件,也在一定程度上助推了资产泡沫和金融风险。

这些都成为引发国际金融危机的重要因素。

第三个阶段是2008年国际金融危机以来,全球着力完善金融监管框架并强化宏观审慎管理,货币政策再次转向刺激经济增长,但超宽松货币政策效果面临新的挑战。

国际金融危机爆发以来,主要发达经济体实施了空前的货币刺激,从降息等常规货币政策,到零利率、量化宽松、前瞻性指引乃至负利率等非常规货币政策。

这些政策有力对冲危机冲击,防止了经济和价格出现螺旋式下行,不过从中长期看也可能会延缓经济内在的调整进程,加剧结构性问题。

近些年,主要发达经济体利率下行速度明显快于经济增速和通胀的下行,降息和量化宽松政策的效果呈边际递减的态势。

由于主要发达经济体债务高企、增长动力不足、通缩压力挥之不去,非常规货币政策正趋于“常态化”。

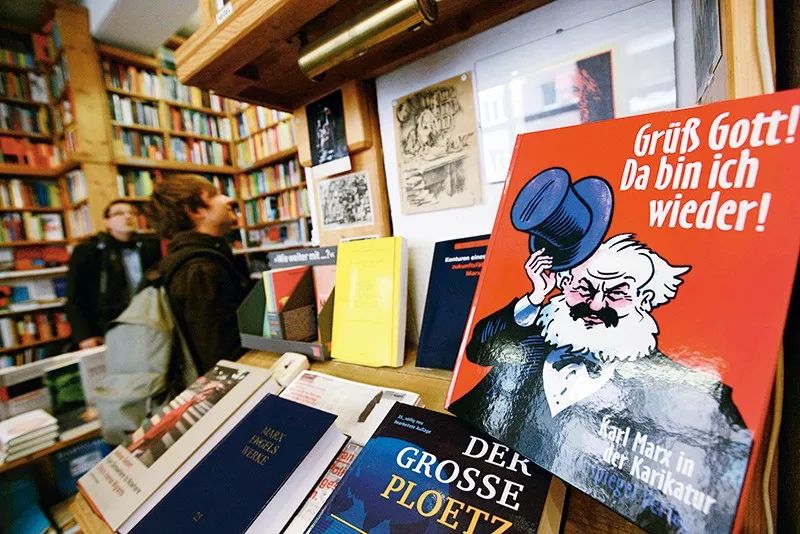

受2008年国际金融危机影响,马克思著作《资本论》在德国重新畅销。图为2008年10月17日,两名顾客在德国法兰克福的“卡尔·马克思书店”选购书籍。当天,《资本论》第一部已告售罄。新华社记者 罗欢欢/摄

为什么发达国家这些非常规货币政策的效果不及预期呢?

一是经济增长趋势等基本面是由重要经济结构性变量决定的。

比如,人口老龄化将导致潜在经济增长和生产率增长减缓,储蓄增加、消费和价格水平降低;

技术进步也会导致价格水平下降,经济全球化的程度对劳动力成本下降也有重要影响。

但这些因素都不是货币政策和低利率所能改变的。

若因宽松货币政策而降低改革和调整的动力,反而会延误问题的解决。

二是在缺乏增长点的情况下,央行给银行体系提供流动性,但商业银行资金贷不出去,容易流向资产市场。

放松货币条件总体上有利于资产持有者,超宽松的货币政策可能加剧财富分化,固化结构扭曲,使危机调整的过程更长。

三是零利率和负利率政策会使利差收窄,挤压银行体系,弱化银行货币供给的动力。

货币政策的效果很大程度上取决于对预期的引导和把控,这也是中央银行可信度的重要体现。

目前,世界上很多国家央行把盯住通货膨胀目标作为货币政策的锚,用于引导社会公众的预期。

多数发达国家把2%作为通货膨胀目标,有些发展中国家的目标比2%高一些,比如3%或4%。

如果受上述基本面因素影响,某国长期通货膨胀的客观和真实走势是1%,而中央银行为引导预期把通胀目标定为2%,并通过宽松货币政策进行引导,则其结果肯定是事倍功半的。

正确的做法是,各国中央银行根据本国的实际情况来确定通胀目标,从1%到4%可能都是合理的选择区间。

比如,发达国家和人口老龄化经济体最优的通胀目标可能是1%或1.5%,发展中国家和人口年轻化经济体可选择3%或4%,有些持续高通胀的经济体还可以把通胀目标定得更高一些,比如超过4%。

货币政策(比如对通胀目标的确定)可以在一定程度上稳定和引导社会公众的预期,但前提是这种引导离经济基本面所决定的趋势不远,这样的货币政策才是符合实际和有效的。

上述货币政策框架演进的过程,也是人类社会对货币政策不断探索和深化认识的过程。

每个历史阶段的时代背景不同,面临的主要矛盾也不同,货币政策总的来看发挥了重要作用,但有时不够及时、有力,有时又会走得“过远”。

关键是要明确职责、定位和目标,既不畏手畏脚,也不大手大脚。

改革开放以来,在发展社会主义市场经济的过程中,我们从中国实际出发,坚持货币政策保持币值稳定这一本质属性,为改革发展稳定营造适宜的货币金融环境,同时与其他政策形成有效配合,取得了重要的规律性认识。

一是货币政策需要关注经济增长,又不能过度刺激经济增长。

从世界历史上看,货币政策曾被用作追求经济增长的手段,甚至希望通过容忍高一点的通胀来换取更高一些的经济增长。

但实践表明,这样的想法难以实现,甚至会出现“滞胀”的后果。

货币政策短期看似乎只影响需求,但中长期则会影响供给和经济结构,过度使用有可能留下复杂的“后遗症”。

应根据实际情况把握好政策目标和政策力度。

二是坚守币值稳定这个根本目标,同时中央银行也要强化金融稳定目标,把保持币值稳定和维护金融稳定更好地结合起来。

保持币值稳定,并由此为经济增长营造适宜的货币环境,是货币政策的根本目标。

要根据形势发展,探索更为科学合理地确定和衡量价格水平的方式、方法。

当前,我国金融体系和资产市场规模巨大,且容易产生顺周期波动。

因此,必须强化宏观审慎政策,更好地维护金融体系稳定。

三是货币政策不能单打独斗,需要与其他政策相互配合,“几家抬”形成合力。

要实现经济的持续健康发展,不同政策之间的协调配合至关重要。

面对经济金融问题,关键是找准病根,对症下药。

要深刻认识货币政策传导机制可能发生的变化。

货币政策的主要功能是保持短期的需求平衡,避免经济大起大落,而经济增长根本上取决于结构调整和技术进步。

中国特色社会主义进入新时代,我国经济也由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期,长期向好的基本面没有变化。

切实维护好我国发展重要战略机遇期,就金融工作而言,就是要按照习近平总书记所强调的,要回归本源,服从服务于经济社会发展,并把防止发生系统性金融风险作为金融工作的永恒主题。

为此,货币政策要找准时代使命、履行时代担当。

受2008年国际金融危机影响,马克思著作《资本论》在德国重新畅销。图为2008年10月17日,两名顾客在德国法兰克福的“卡尔·马克思书店”选购书籍。当天,《资本论》第一部已告售罄。新华社记者 罗欢欢/摄

为什么发达国家这些非常规货币政策的效果不及预期呢?

一是经济增长趋势等基本面是由重要经济结构性变量决定的。

比如,人口老龄化将导致潜在经济增长和生产率增长减缓,储蓄增加、消费和价格水平降低;

技术进步也会导致价格水平下降,经济全球化的程度对劳动力成本下降也有重要影响。

但这些因素都不是货币政策和低利率所能改变的。

若因宽松货币政策而降低改革和调整的动力,反而会延误问题的解决。

二是在缺乏增长点的情况下,央行给银行体系提供流动性,但商业银行资金贷不出去,容易流向资产市场。

放松货币条件总体上有利于资产持有者,超宽松的货币政策可能加剧财富分化,固化结构扭曲,使危机调整的过程更长。

三是零利率和负利率政策会使利差收窄,挤压银行体系,弱化银行货币供给的动力。

货币政策的效果很大程度上取决于对预期的引导和把控,这也是中央银行可信度的重要体现。

目前,世界上很多国家央行把盯住通货膨胀目标作为货币政策的锚,用于引导社会公众的预期。

多数发达国家把2%作为通货膨胀目标,有些发展中国家的目标比2%高一些,比如3%或4%。

如果受上述基本面因素影响,某国长期通货膨胀的客观和真实走势是1%,而中央银行为引导预期把通胀目标定为2%,并通过宽松货币政策进行引导,则其结果肯定是事倍功半的。

正确的做法是,各国中央银行根据本国的实际情况来确定通胀目标,从1%到4%可能都是合理的选择区间。

比如,发达国家和人口老龄化经济体最优的通胀目标可能是1%或1.5%,发展中国家和人口年轻化经济体可选择3%或4%,有些持续高通胀的经济体还可以把通胀目标定得更高一些,比如超过4%。

货币政策(比如对通胀目标的确定)可以在一定程度上稳定和引导社会公众的预期,但前提是这种引导离经济基本面所决定的趋势不远,这样的货币政策才是符合实际和有效的。

上述货币政策框架演进的过程,也是人类社会对货币政策不断探索和深化认识的过程。

每个历史阶段的时代背景不同,面临的主要矛盾也不同,货币政策总的来看发挥了重要作用,但有时不够及时、有力,有时又会走得“过远”。

关键是要明确职责、定位和目标,既不畏手畏脚,也不大手大脚。

改革开放以来,在发展社会主义市场经济的过程中,我们从中国实际出发,坚持货币政策保持币值稳定这一本质属性,为改革发展稳定营造适宜的货币金融环境,同时与其他政策形成有效配合,取得了重要的规律性认识。

一是货币政策需要关注经济增长,又不能过度刺激经济增长。

从世界历史上看,货币政策曾被用作追求经济增长的手段,甚至希望通过容忍高一点的通胀来换取更高一些的经济增长。

但实践表明,这样的想法难以实现,甚至会出现“滞胀”的后果。

货币政策短期看似乎只影响需求,但中长期则会影响供给和经济结构,过度使用有可能留下复杂的“后遗症”。

应根据实际情况把握好政策目标和政策力度。

二是坚守币值稳定这个根本目标,同时中央银行也要强化金融稳定目标,把保持币值稳定和维护金融稳定更好地结合起来。

保持币值稳定,并由此为经济增长营造适宜的货币环境,是货币政策的根本目标。

要根据形势发展,探索更为科学合理地确定和衡量价格水平的方式、方法。

当前,我国金融体系和资产市场规模巨大,且容易产生顺周期波动。

因此,必须强化宏观审慎政策,更好地维护金融体系稳定。

三是货币政策不能单打独斗,需要与其他政策相互配合,“几家抬”形成合力。

要实现经济的持续健康发展,不同政策之间的协调配合至关重要。

面对经济金融问题,关键是找准病根,对症下药。

要深刻认识货币政策传导机制可能发生的变化。

货币政策的主要功能是保持短期的需求平衡,避免经济大起大落,而经济增长根本上取决于结构调整和技术进步。

中国特色社会主义进入新时代,我国经济也由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期,长期向好的基本面没有变化。

切实维护好我国发展重要战略机遇期,就金融工作而言,就是要按照习近平总书记所强调的,要回归本源,服从服务于经济社会发展,并把防止发生系统性金融风险作为金融工作的永恒主题。

为此,货币政策要找准时代使命、履行时代担当。

一是坚持以人民为中心的发展思想。

评判和衡量货币政策,根本上是要看其是否有利于最广大人民群众的利益。

守护好老百姓手里的钱,保持币值稳定,并以此促进经济增长,是货币政策的使命。

不能让老百姓手中的票子变“毛”了,不值钱了。

适当的货币条件可以促进财富增长,不适当的货币条件可能加剧财富分化和金融风险,甚至引发社会性问题。

应当看到,保持正的利率,保持正常的、向上倾斜的收益率曲线,总体上有利于为经济主体提供正向激励,符合中国人储蓄有息的传统文化,有利于适度储蓄,有利于经济社会的可持续发展。

在世界经济可能处在长期下行调整期的环境下,要做好“中长跑”的准备,尽量长时间保持正常的货币政策,以维护长期发展的重要战略机遇期,维护广大人民群众的根本利益。

二是坚持推动高质量发展。

当前,我国经济周期性和结构性问题相互叠加,但主要是结构性矛盾和发展方式上的问题。

为此,我国经济发展的核心是发展方式的转变和经济结构的调整优化。

结构调整优化是走向高质量发展的必由之路,要尊重经济规律,不能简单以GDP增长论英雄。

就货币政策而言,要适应经济发展阶段和结构调整过程中经济增长速度的变化,把握好总量政策的取向和力度。

政策过紧,会加剧总需求收缩和经济下行;

政策过松,又可能固化结构扭曲,推高债务并积累风险。

在供给侧结构性改革过程中,传统上作为总量政策的货币政策,也可以在引导结构调整优化方面发挥积极作用,增强政策的针对性和有效性。

同时,过多使用结构性政策也可能会导致总量出问题。

这就要求,货币政策始终保持松紧适度,加强预调微调,为高质量发展营造适宜的货币环境。

三是要坚持服务实体经济,防范化解系统性金融风险。

当前,货币政策更好地服务实体经济,就是要着力于深化金融供给侧结构性改革,完善激励相容机制,抑制金融脱实向虚,引导金融资源更多流向实体经济尤其是薄弱环节。

在经济结构调整过程中,前期积累的风险难免会水落石出。

在可能引发系统性风险的关键点上,中央银行要精准发力,履行最后贷款人职责,打好防范化解重大风险攻坚战,守住不发生系统性金融风险的底线。

同时,要强化宏观审慎政策,压实各方面责任,共同发挥好在防控系统性风险中的支柱性作用。

在经济结构调整和去杠杆、防风险过程中,小微企业和民营企业受到的阶段性影响较大,融资难问题比较突出,需要采取综合措施切实加大对小微企业和民营经济的支持,增强经济内生增长动力。

习近平总书记深刻指出,“要深化对金融本质和规律的认识,立足中国实际,走出中国特色金融发展之路”。

中国人民银行将坚持服务实体经济,防范金融风险,实施好稳健的货币政策,着力为供给侧结构性改革和高质量发展营造适宜的货币金融环境。

一是总量适度,在经济由高速增长转向高质量发展过程中,把握好总量政策的取向和力度。

近年来,我国GDP增速从10%左右逐步降至今年前三季度的6.2%,同期广义货币(M2)增速从13%左右降至8.4%,社会融资规模增速从15%左右降至10.8%。

货币政策根据形势变化适时适度调整,总体保持稳健。

2016年,我国经济企稳,同时金融市场加杠杆和资金空转问题较多,中国人民银行实施稳健中性货币政策,在促进经济平稳运行的同时有效抑制了债务膨胀。

2018年以来,针对内外部因素“几碰头”导致的信用收缩问题,中国人民银行及时出手、主动作为,先后七次降低存款准备金率,大幅增加中长期流动性供应,保持流动性合理充裕,有效对冲了信用收缩压力,稳定了市场预期。

货币政策较好平衡了稳增长、调结构、防风险之间的关系。

下一阶段,要继续实施稳健的货币政策,保持货币条件与潜在产出和物价稳定的要求相匹配,实施好逆周期调节,保持流动性合理充裕,松紧适度,继续营造适宜的货币环境。

二是精准滴灌,引导优化流动性和信贷结构,支持经济重点领域和薄弱环节。

近年来,中国人民银行不断创新和丰富结构性货币政策工具,创设中期借贷便利、常备借贷便利、支农支小再贷款等,运用定向降准,发挥好宏观审慎评估的逆周期调节和结构引导作用,优化流动性的结构和布局。

2018年以来,针对信用收缩过程中小微企业尤其是民营企业遇到的融资困难,注重以市场化、法治化方式疏通货币政策传导,在促进信贷、债券、股权融资方面“三箭齐发”,增加再贷款再贴现为小微企业和民营企业提供长期稳定资金,推出民营企业债券融资支持工具,研究创设民营企业股权融资支持工具,金融部门对小微、民营企业的支持力度明显加大。

下一阶段,要继续合理运用好结构性货币政策工具,并根据需要创设和完善政策工具,疏通货币政策传导,补短板、强弱项,支持经济结构调整优化。

三是协同发力,健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架,把保持币值稳定和维护金融稳定更好地结合起来。

强化宏观审慎政策是国际金融危机后金融管理改革重要的全球共识。

货币政策主要针对整体经济和总量问题,侧重于经济和物价水平的稳定;

宏观审慎政策则可直接和集中作用于金融体系或某个金融市场,抑制金融顺周期波动,防范跨市场的风险传染,侧重于维护金融稳定。

两者可以相互补充和强化,形成两个支柱。

我国在宏观审慎管理方面有较好的条件和基础,国际金融危机后又在全球率先进行实践和探索。