爱情,应该是什么模样?

是轰轰烈烈,或平平淡淡?

今天私房姐要讲的一个故事,

没有海誓山盟,也没有太多曲折,

而是一个触动我的漫长而又简单的故事。

老人名叫

饶平如,

妻子毛美棠9年前病逝后,

很长一段时间,

他都在难过中醒来和睡去。

后来,

从未学过绘画的他,

决定拿起毛笔,

学着自己最爱的丰子恺,

手绘数百幅画,

记述他们从初识到相守,

再到生死分别的70多年时光,

有爱情的甜蜜,有平凡的生活,

取名为——

《我俩的故事》

。

或许,

细水长流、

坚定不移的陪伴,

才是世上最长情的告白。

认识美棠那一年,

饶平如二十六岁,

从黄埔军校毕业,

在一百军六十三师

一八八团迫击炮连二排,

打湘西雪峰山外围战,

差点丢了性命。

他被枪弹压得趴在

山坡上,

手紧紧抓着草茎,抬眼看青山之巅,

深蓝天上,白云滚滚而过。

“这就是葬身之地了,也好。”他说,

“那时候一个人,不怕,不知道怕,

男孩子的心是粗的。”

战争结束,1946年夏天,

饶平如的父亲来了一封信,

希望他借着假期回家订亲。

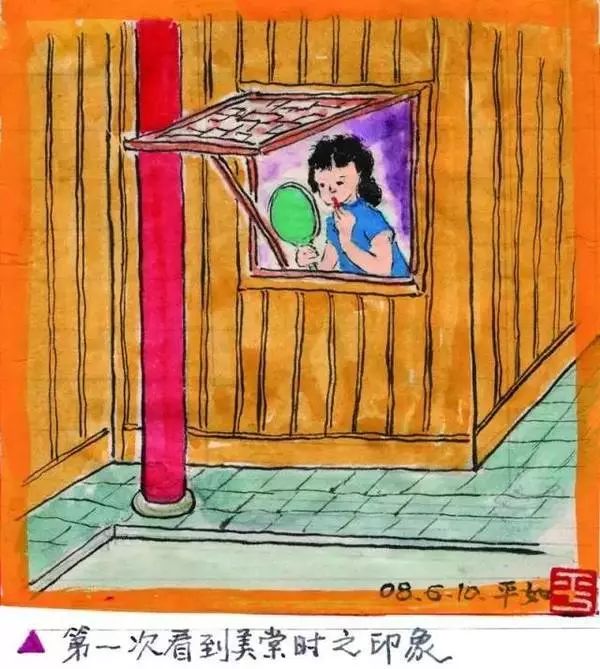

“走至第三进厅堂时,我忽见左面正房窗门正开着,

有个

年约二十面容娇好的女子正在揽镜自照,涂抹口红

——这是我第一次看见美棠的印象。”

“

觉得美吗?

”饶平如问父亲,

“

那时觉得女孩子都是好看的。

”

老先生老实说。

两个人也没讲什么话,

父亲走过去把戒指戴在姑娘指上,

人生大事就这么定了。

两个青年都觉得好笑。

年轻时的

美棠与平如

平如觉得她大概是喜欢自己的,从相册中抽了几张带走。

回军营路上,他穿军装站在船头,看滚滚长江上波光,

觉得自己的命从此

轻慢不得,

因为命里多了一个人

。

乱世中的少年平如,

在征途中打算起美好的未来。

不知不觉中,

平如意识到

自己肩上的担子又重了一点,

关于国家,关于战争,

关于军队,关于家,

关于她。

平如最喜欢美棠的一张照片,

石榴花底下少女鲜明的脸,

卷发尖脸细弯眉,

放大贴在军营墙上,

还把照片分赠战友。

平如承认“还是有几分得意的”。

之前邻居有十四五岁的少女常来,

有日,看到照片,问:“你女朋友?”脸色一黯,后来再没来过。

内战开始,平如

不想打仗了,请假回家成婚。

“

在遇到她以前我不怕死,不惧远行,也不曾忧虑悠长岁月,现在却从未如此真切地思虑起将来。像是突然间能够上天入地,又像是突然间无处安顿。

”

平如说道。

1948年夏,

平如和美棠在江西结婚

1948年夏,

平如和美棠在江西结婚。

一天,两人去买结婚用品,

买了两个价值不菲的红色古董碗,

被岳父嘲笑了老半天,

“你们不懂啊!

怎么到古董店去买碗呢?”

一天,美棠第一次动手做肉丸子。

端上来后,平如尝试了一个,

觉得味道不对劲,便问:

“怎么肉圆里有些

碎屑似的东西,不大好吃?”

“那是肉皮呀!”她从容不迫地回答。

那是平如第一次尝到

美棠的手艺,

发现原来是“黑暗料理”。

这期间,美棠和平如发生过一次小争吵。

当时二人年轻气盛,平如觉得

美棠

太不讲道理,一气之下,就把桌上的一个红色热水瓶往地上一摔。瓶胆应声碎裂,开水流满地板。美棠卧在床上便哭起来。

“我们彼此不说话,就这样过了两三个小时,

我便走过去拉她要劝解,没想到她倒喷嗤一声笑了起来。

这也是我记得的唯一一次我俩之间的争吵。”

平如经常用名牌口琴吹奏,

美

棠就卷一筒报纸当话筒高唱:

“

浮云散明月照人来,

团圆美满今朝醉

”。

那段时光是平如和美棠最幸福的日子。

婚后时局动荡,

平如带着美棠,

在贵州当雇员,

为了躲劫匪,

首饰藏在车轮子里头。

两夫妇住在一个亭子

加了四面板改成的房间里,

连一张桌椅都没有。

“那个时候真的不觉得苦,反而很好玩,为什么?一到那个下雨,狂风大作,那

窗噼里啪啦地响,又打雷,风呼呼吹,山雨欲来风满楼。

这个诗意,水泥房子

领略不到这种山间的野趣。”

中国人爱说贫贱夫妻百事哀,平如却觉得与

美棠在一起的

贫困日子,也充满了诗意。

1950年,

平如带着

美棠来到上海,

随后有了自己的女儿。

1958年,

饶平如无端被劳动教养。

没人告诉他原委,

也没有手续,

直接从单位带走。

单位找他妻子:

“

这个人你要划清界限。

”

关口上,

美棠

说的话透出一股脆利劲儿:“他要是搞什么婚外情,我就马上跟他离婚!

但是我现在看他

第一不是汉奸卖国贼,第二不是贪污腐败,第三不是偷拿卡要,

我知道这个人是怎么一个人,我怎么能跟他离婚!

”

就这样,平如去了安徽

一个厂子劳动改造,

直到1979年。

美棠自己为了补贴家用,

常找些临时工的活来做,

甚至曾跑去上海附近

自然博物馆的工地搬水泥。

一袋水泥起码五十斤重,

她也从此落下腰伤,

肾脏受害,埋下了病根。

日子最艰难的时候,

美棠不得已把她心爱的

五对金手镯变卖一空。

在卖最后一只手镯的前一天晚上,

她把这只手镯戴在女儿的手腕上,

让她戴着金手镯睡了一晚。

次日早晨,

美棠把手镯

从女儿手腕中取了下来,拿去卖掉了。

虽两地相隔,平如和美棠,

从未中断过书信联系。

他每年只能回来一次,

二十二年,一直如此。

每年春节是唯一的回家机会,

平如总要装120斤的芝麻、花生、

瓜子、鸡蛋千里迢迢挑回家。

1979年11月,

平如向厂子提出“自动离职”的申请,

并于当月16日办好手续回到上海,

从此,历时22年的噩梦终于结束。

一周后,他们拍摄了这张全家福照片,

庆祝平如和美棠

重新开始

走向幸福的人生道路。

人生总有起伏,

在过了十多年的平静生活后,

1992年,

美棠肾病加重。

当时在政协工作的平如,

推掉了所有工作,

全

身心照顾妻子。

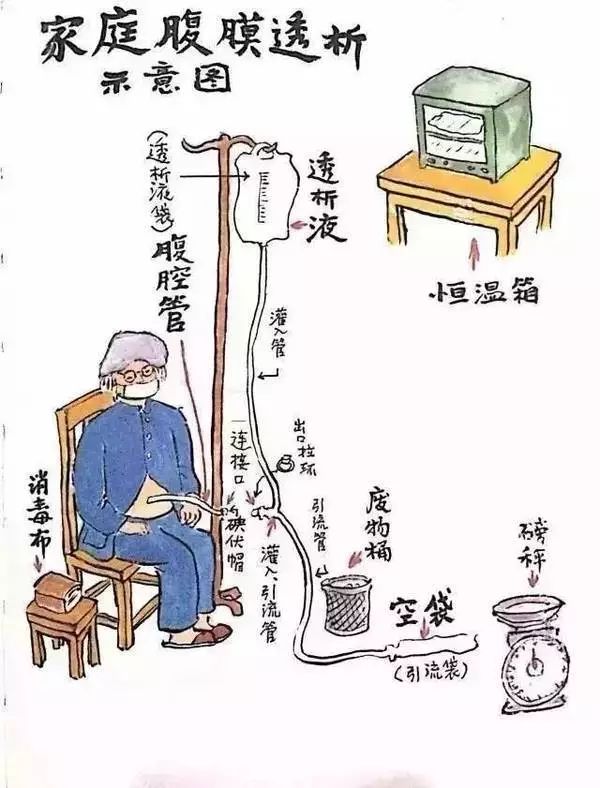

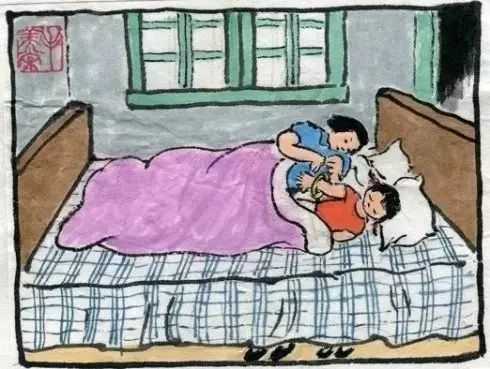

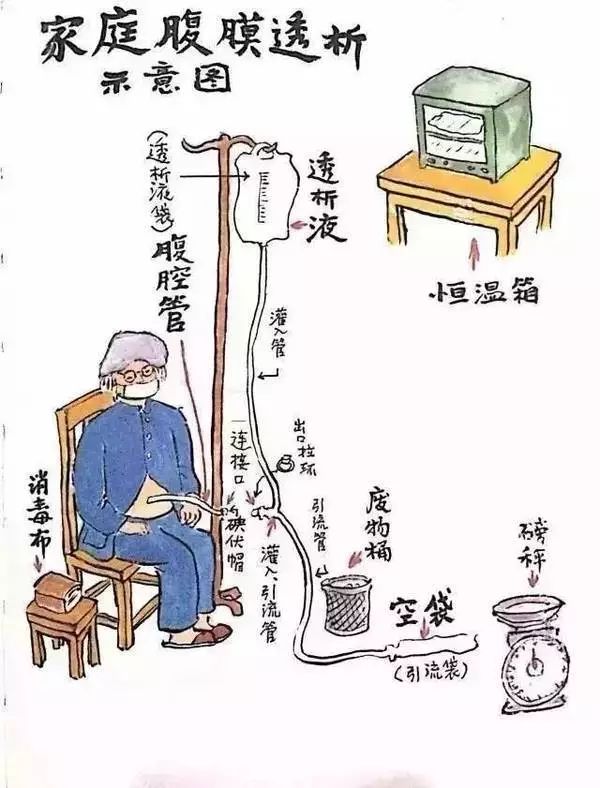

从那以后,他都是五点起床,给她梳头、洗脸、烧饭、做腹部透析,每天四次,消毒、口罩、接管、接倒腹水,还要打胰岛素、做记录。

他不放心

别人帮。

但平如从没有烦躁的时候,

“

美棠是我的希望。

”

她会突然说要吃杏花楼的马蹄糕,

87岁的平如就立刻

骑40分钟自行车去买回来。

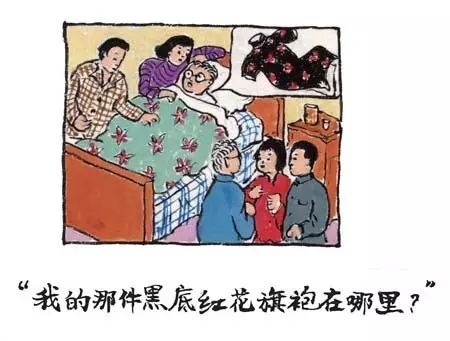

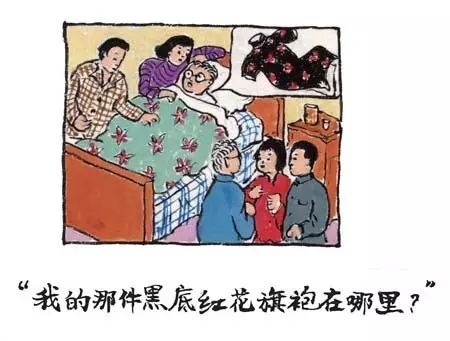

美棠犯糊涂越来越严重,

所有人都只当她是说胡话的时候,

只有平如还一直拿她的话当真。

美棠

说她那件并不存在的

黑底

子红花的衣裳到哪里去了,

平如会荒谬地说要去找裁缝做一件。

饶平如的孙女说:“

想不到老爷子神经那么脆弱,亏他是当过兵放过炮的。

恩爱夫妻是很多的,但是那些事情在那时候已经没有什么实际的意义。

小辈都在制止,觉得做来也是徒增自己的伤心,不知道他是特别天真还是特别勇敢。”

杨绛曾说:

“我们一生坎坷,到了暮年才有一个安定的居所,但是老病相催,我们已经到了生命的尽头。”

2008年3月19号下午,

美棠在上海徐汇区中心医院去世。平如远远地看见她睡床上,生命已经耗尽,“

她看见我了,流了一滴泪,只有这一点力气。

”

美棠去世后有半年时间,

平如无以排遣,

每日睡前醒后,都是难过,

只好去他俩曾经去过的地方,

结婚的地方,

到处坐坐看看。

她的骨灰就放在他卧室里,

要等到他离世后两人再一起安葬。

平如翻起他俩的老照片,聊以慰藉

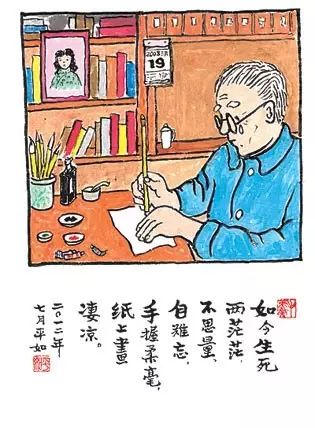

于是他决定画下他俩的故事,

临摹仿写,也许谈不上技艺,

是情动于中,无可奈何而已。

“

死

是没有办法的事,

画下来的时候,

人还能存在。

”

就这样,

平如花了4年时间,

绘出了300多幅画,

画满了18本画册,

里面全是他们的回忆。

老爷子说:“

古人有一种说法,‘多情应笑我,早生华发’,情重的人头发容易白,

所以我头发白了这么多。

”

后来

别人

问他:“您已经九十岁了。难道这么长时间,没有把这个东西磨平了,磨淡了?”

“

磨平?怎么讲能磨得平呢?爱这个世界可以是很久的,这个是永远的事情。

”

一位老人笔下的爱情,

没有笔落惊风雨,

没有上穷碧落下黄泉,

思念却比海还要深。

平如和美棠的一生,

看尽了历史的无常和动荡。

他们仍有大时代中的个人情怀,

无论何时,都没有相互背弃,

哪怕是丝毫放弃的念头。

没有海誓山盟,没有海枯石烂,

但这也是爱情。

娓娓道来,如醇酒,

慢品是舌尖上的享受滋味。

或许,最伟大的爱情,

就是从青丝到白发,

从一而终,不离不弃。