从 2006 年开始,日本

NHK 播出了一个纪录片系列,叫《职业人的作风》,每期都会聚焦一种职人,介绍活跃在职场一线的出色职人和他们的故事,是节目组的制作初衷。播出 11 年,也算得上是 NHK 的王牌纪录片了。

在正式开聊之前,先科普一下「格力高」这家公司。

在大阪,有一块户外广告牌,1935 年至今,整整 82 年,一直悬挂在道顿崛街头。这个梦幻广告位,就是被

日本著名零食生产商 -

「江崎格力高」长期买断。如今它已经变成了游客的打卡点。只要你在 Instagram 上搜 「dotonbori

」(道顿崛),出来的就是满屏的网红广告牌。

在广告牌上这位高举双手的大哥,据说他脚下的跑道全长 300 米,这个数字就是和格力高最早生产的一款糖果每颗产生的热量等值的跑步路程。

格力高最有名的零食,大概就是有各种口味的 Pocky 了。

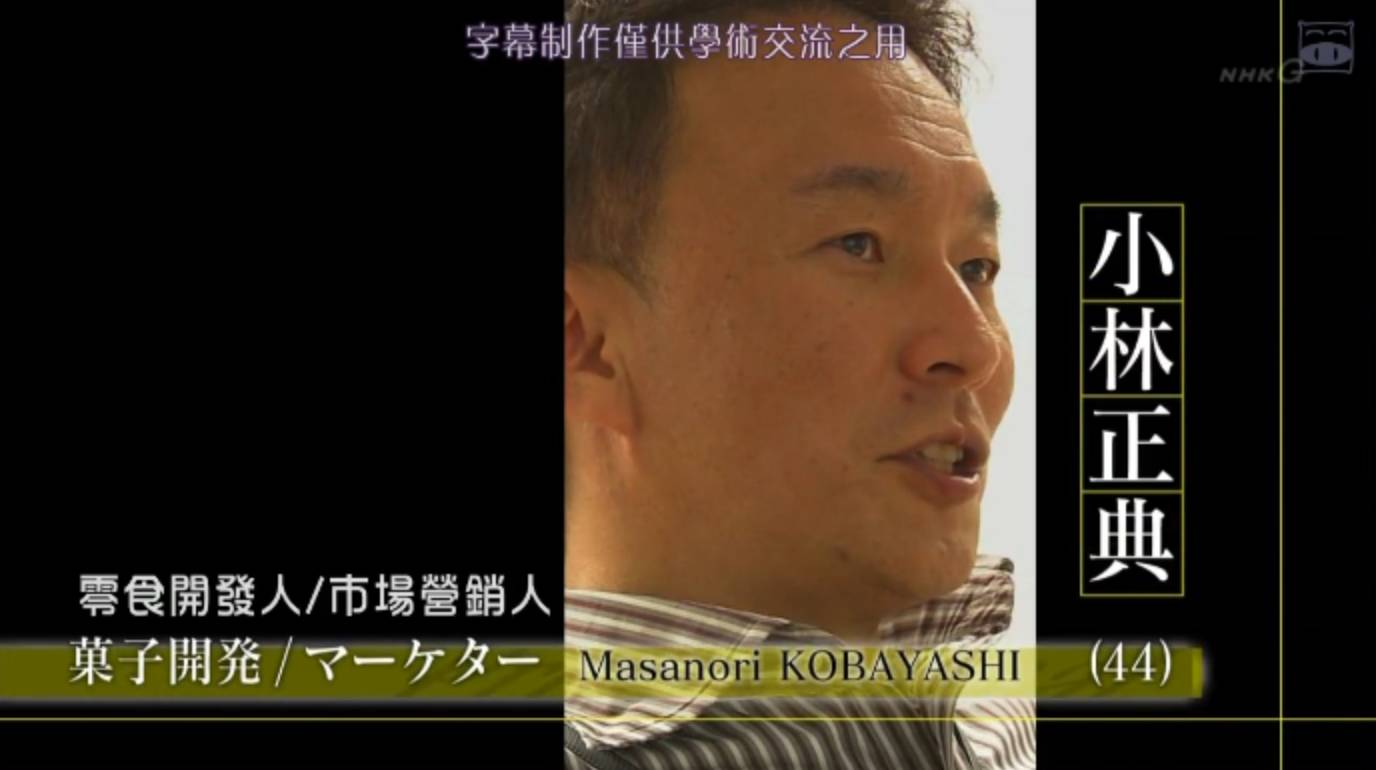

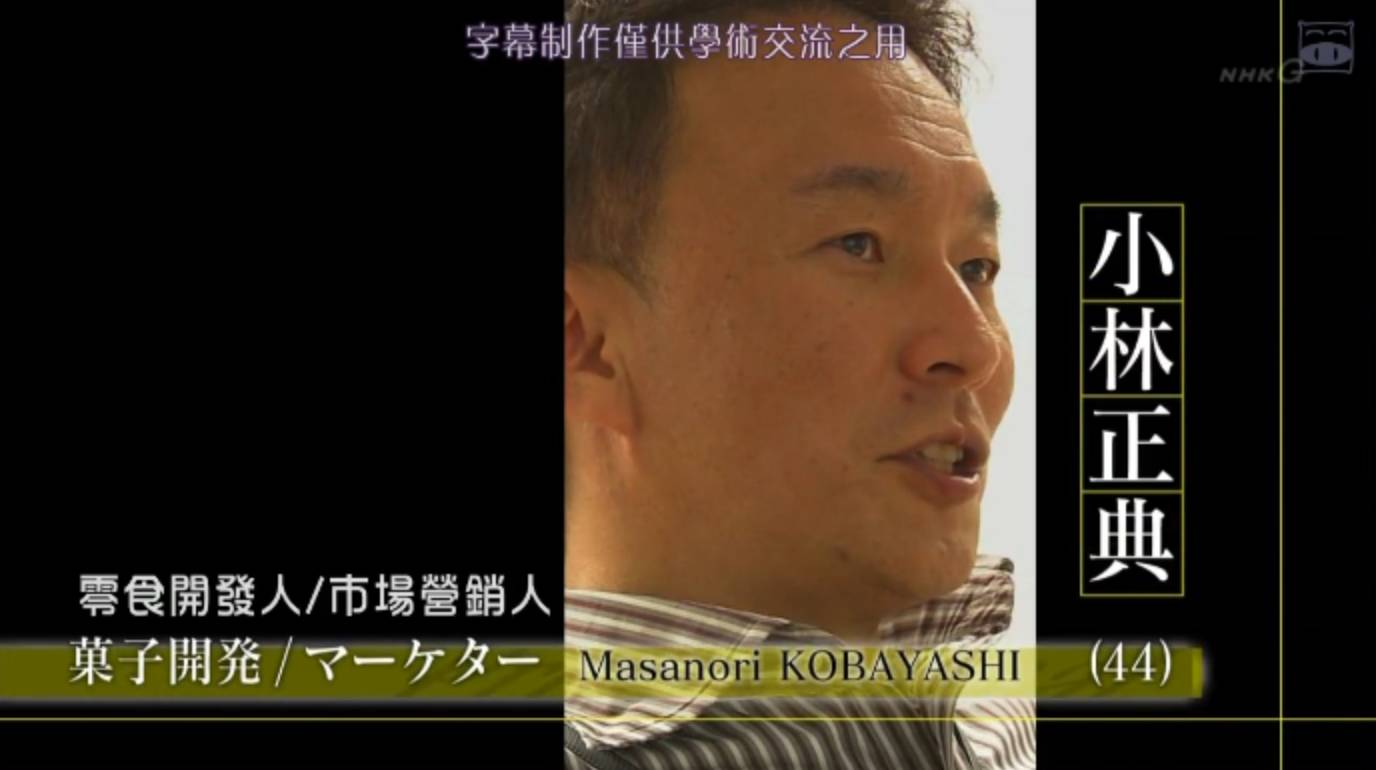

说回 NHK 出品的纪录片,其中有一集,纪录的对象是一个 44 岁的大叔 -

小林正典。

这位大叔来头不小,他是

格力高巧克力产品开发部产品开发负责人。入职以来,推出了多款热销人气零食,为格力高在几近饱和的零食市场占有一席之地做出巨大贡献。

在日本,零食市场每年诞生的新产品多达 1000 多种,而大部分产品都会在一年之内被淘汰,竞争非常激烈。一盒只有区区几百日元(折合人民币几十元)的小零食,小林却在它们身上倾注了全部身心。

一开始,小林在公司只是一名普通的销售,也就是一个跑渠道的,一个人单枪匹马跟通路上的商店周旋。

那时候,因为不服输,又好强,每每遭遇销售滑铁卢,小林就会抱怨是公司的产品不够好,责任不在于自己。

「作为我们销售,如果市场这边开发不出好产品,我们是很被动的。说得不好听点,有点像个评论家。」小林回忆起那时的自己,这样说道。

在公司做到第十个年头,他从销售部门调去了产品开发部门,有十年销售经验的他,自命不凡,觉得翻身的机会来了,信誓旦旦要开发出爆款产品。

虽然每天他能想出 100 个方案,可在公司的会议上,这些方案统统被老板毙掉。

他觉得自己已经束手无策了,完全想不出,可上司还在不停地 push 他:「没有其他的想法了吗?快绞尽脑汁,再多想想。」他说「没想法了。」上司却说「不,你还行的。」

那真是最艰难的时候,心理上已经处于崩溃的边缘。但上司却始终没有放弃,不断激励他。

那个时候,他心里产生了一股莫名的不安,因为不管怎么努力,都还是抓不到想出「爆款产品」的诀窍。他开始怀疑自己能不能做好这份工作。

然而,一个天赐的缘分降临了。

很偶然的一个机会,小林看见了公司里的一个试制品 - 一种把芝士烤成棒状的零食。因为外表不讨人喜欢,这个试制品失败了。但小林却被它神奇的口感征服。

这款失败的芝士棒,出自公司研发部的细川诚司之手。说到这个细川,和小林有点像,在格力高干了十五年,也没研发出什么爆款。小林和细川可以说是相见恨晚,闲聊中,发现各自都年过三十,都没干出什么成绩,焦虑指数不相上下。之后,两人连续好几天泡在一起,交换关于产品开发的构想。

当时的市场,没有什么芝士口味的零食,因为商家普遍认为芝士口味不好卖。由于没有竞争对手,只要谁越过高墙,谁就有可能成功。

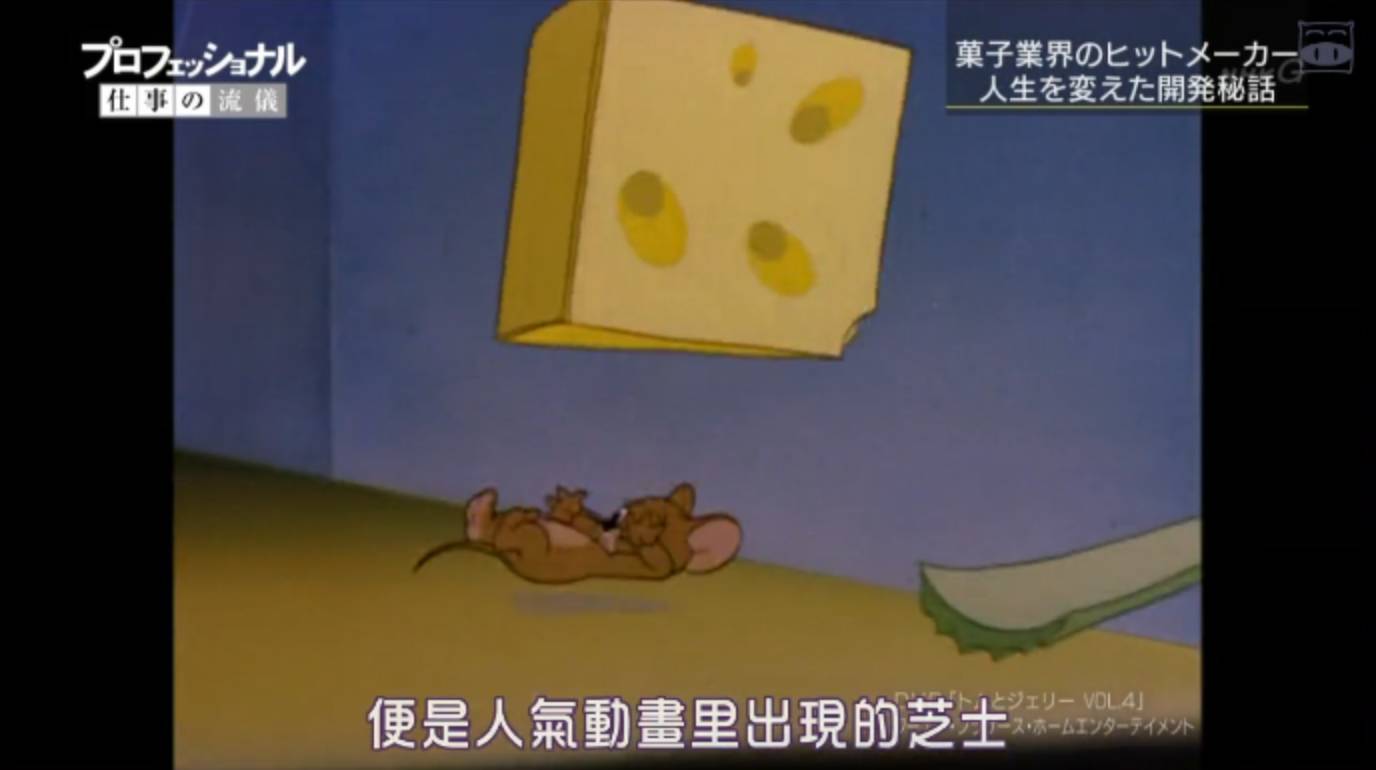

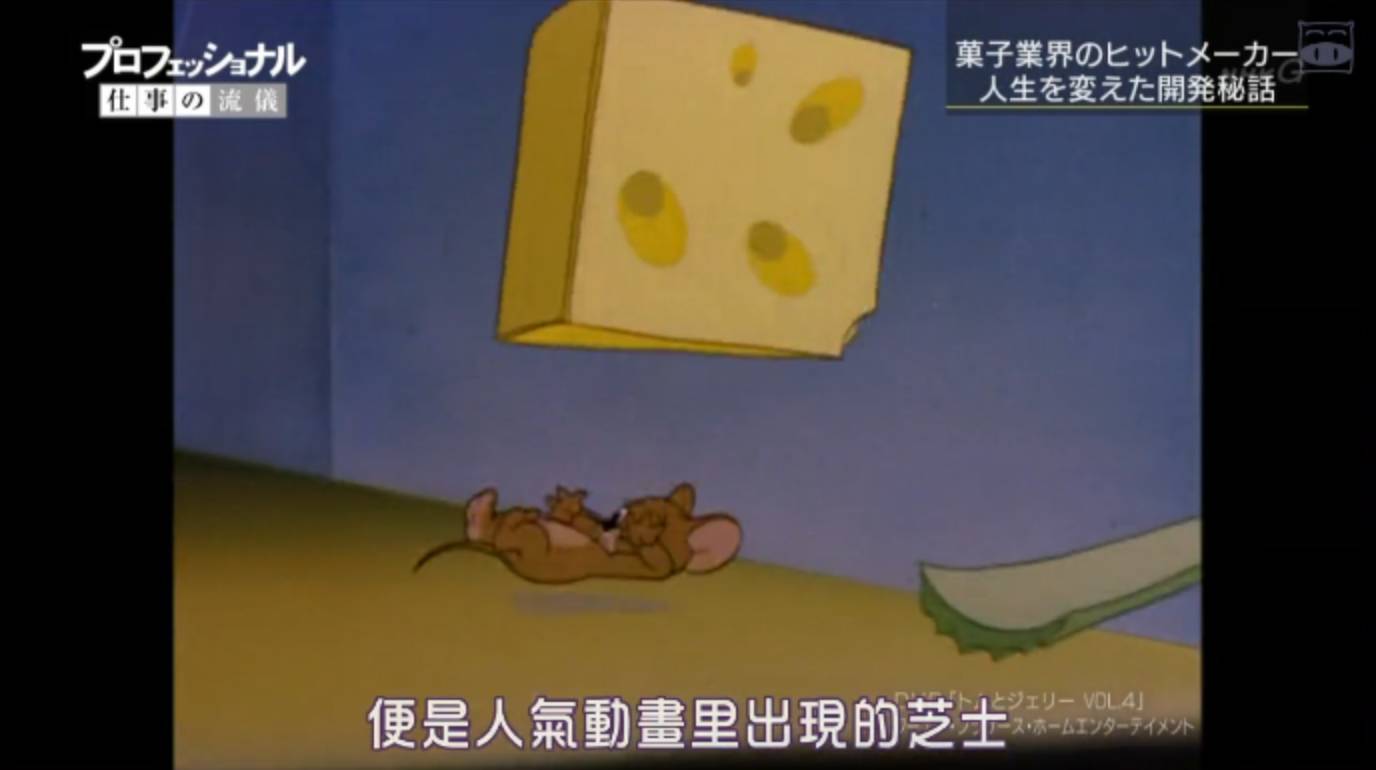

小林和细川不停思考,浮现在小林眼前最理想的形象,是卡通片《猫和老鼠》里出现的那种芝士。小林决定要在外形和口味上进行「高仿」。他向细川提出了这个有点乱来的想法,细川回答他:「那就等着瞧吧。」

细川想到了一个使用淀粉的独到方案,再把这个方案放在了小林面前。按细川的话来说,他觉得自己和小林「

都算是要强的人,无论如何也不会说做不来这样的话

」。

结果,最初在公司内部无人问津的芝士棒,在一年之后,因为两人的决心和热情,原本不好看这个疯狂想法的其他部门,开始慢慢改变看法,给予了他们帮助。

两人打算试生产一批出来,但由于芝士味会残留在机器上,很多加工厂都拒绝了他们,但最终有一家工厂的老板被两人的热忱所感动,在周末把现有的流水线停掉,答应他们就算不休息也要完成这个产品的制造。一年后,新产品终于上市了,热销程度远远超出所有人的预料。

开发产品,就是反复经历挫折和失败的过程,新产品的成功,让小林明白:「

当你真的想做一件事,就将这份热情传递给身边所有人。独自一人无法孕育热销商品,共同的情怀,是莫大的力量。

」这也是小林打心底坚信着的一条信念。

在格力高,有的产品企划期长达三年,但上市只需一周,市场的反馈立刻就能决定这款产品的去留,非常残酷。

对小林来说,

最难的事就是如何不重复自己做过的事情,不断地创新

。

「

失败后仅仅承认失败,那就是一次失败而已。但如果有所反思,考虑之后该怎么做,就不算失败。

」

平时,小林「自娱自乐」的方式也很特别:他喜欢在上班路上一边观察路人,一边琢磨他们的需求。

一有时间,他就会去商场和超市溜达。面向女性顾客的柜台,是他经常驻足的地方,因为小林认为在这些柜台消费的顾客,通常也就是消费零食的顾客,从同样是满足女性顾客需求这点看,他们也是自己的竞争对手。

在对三十岁左右的主流人群的市调中发现,大部分消费者认为市面上的下酒产品不够潮,于是,小林团队通过在居酒屋「蹲点」观察,从人气下酒菜 -「

毛豆

」中获得了灵感。他们参考毛豆的大小、咸度,开发出了一款创造 20 亿年销售额的「啤酒小伴侣」。

流连在各种柜台,一边找灵感,一边找隐形的市场需求,作为「甲方」的小林也是通过这样的笨办法来想寻求公司生意上的发展和突破,但同样身在营销行业的「乙方」广告人呢?如果我的客户是小林先生这样的人,那我真的很难为情啊。

多走市场,近距离观察普通消费者,看看他们是怎么挑选商品的,这种话,我相信你也不止一次在各种「如何做好广告」的文章里看到,但平时,又真的有几个人会这样做呢?因为距离消费者一直很远,习惯了坐在电脑前幻想消费者,找到的洞察都是自己意淫出来的,做出的广告都是自嗨,不能帮客户卖货,于是被骂,被鄙视,只能说是活该。

作为公司里新产品研发部的元老,如今的小林先生,也肩负起了带新人的重任。

一个叫妹川阳香的部下,入职两年,负责向小林汇报开发中的新产品 - 一款夹带「半生」食材的产品。产品已经开始试生产,但依然找不到销售的「主要卖点」。

接下来发生的事,做广告的人,都应该认真看看

。

按妹川的设想,这款产品的特点应该是 - 保证食材的鲜味。

目标消费者是 50-60 岁的追求品位生活的人,期待自己的生活能够优雅、有情趣

。👈 这一段汇报,简直就是经典的 PPT 套路,做广告、做市场营销的朋友,看了绝对感同身受。

听完妹川的提报,「师傅」小林一针见血地指出 - 使用什么

奢侈

、

优雅

、

品位

啊这些词汇,感觉已经给出了概念,但产品的独特性就显得很单薄。

在卖场的货架上,产品是否能在 2 秒之内清晰地传达卖点,抓住顾客的心?

这是小林很在意的「点」,也是他用来判断新品是否具备大卖潜质的标准。

小林认为,如果顾客在看到一个商品的 2-3 秒内,不会产生「

啊,我在某个场景可以吃它

」的联想,就不会把这个商品放进购物篮里。

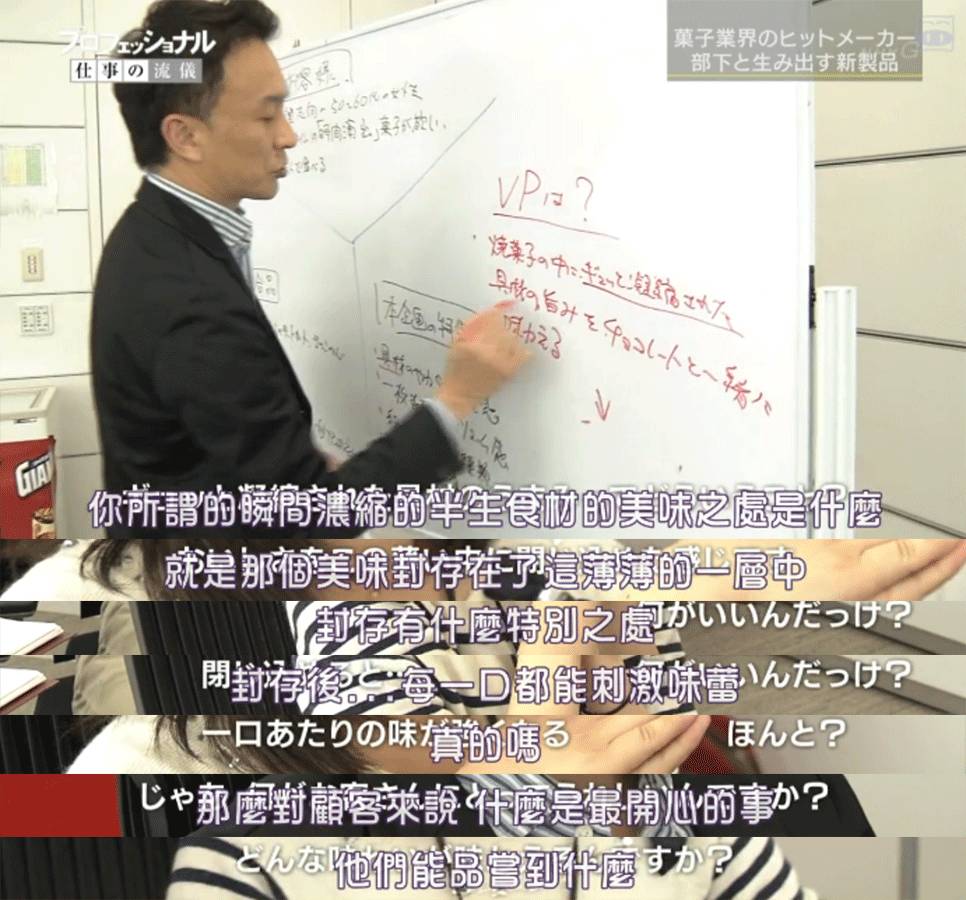

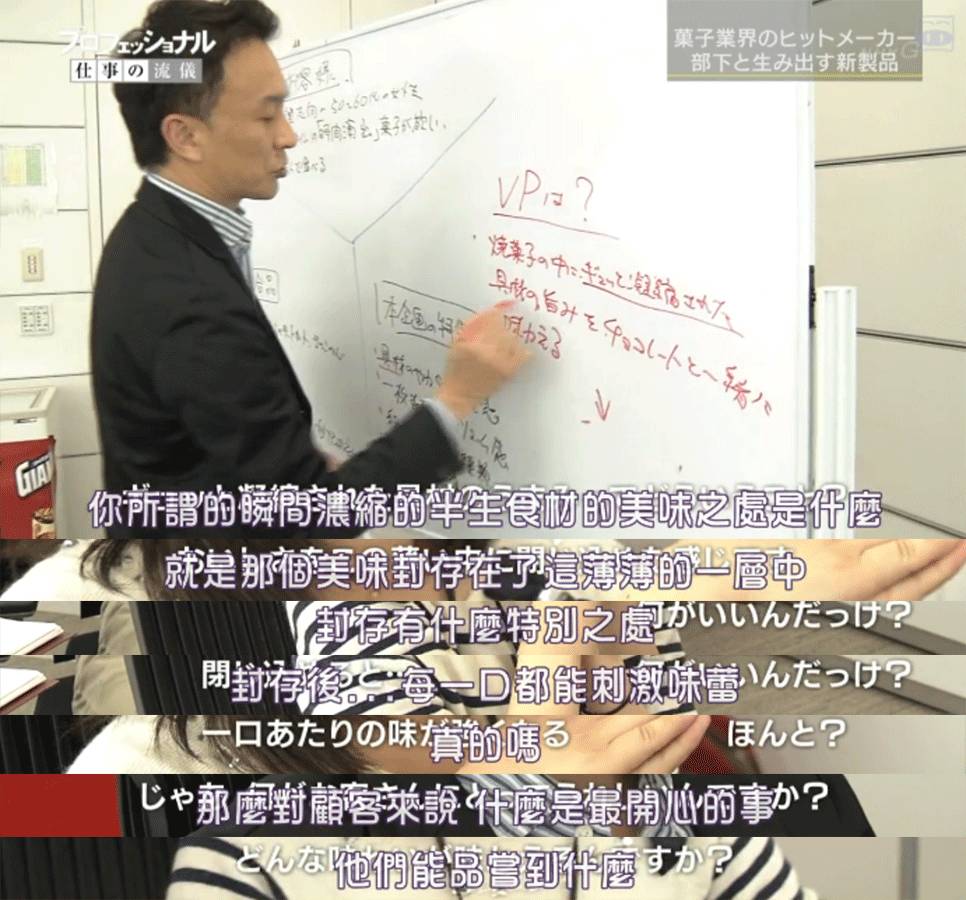

他坐不住了,径直走到白板前,拿起笔写了起来,一边写,一边引导徒弟,帮助她重新梳理思路。

在汇报时还信心十足的妹川,瞬间被师傅连环炮一样的问题问到懵逼。

过了一个月,重新整理好产品概念的妹川,向小林做第二次提报。

这次,妹川提炼的概念叫做:

满是食材质感的成人的巧克力三明治

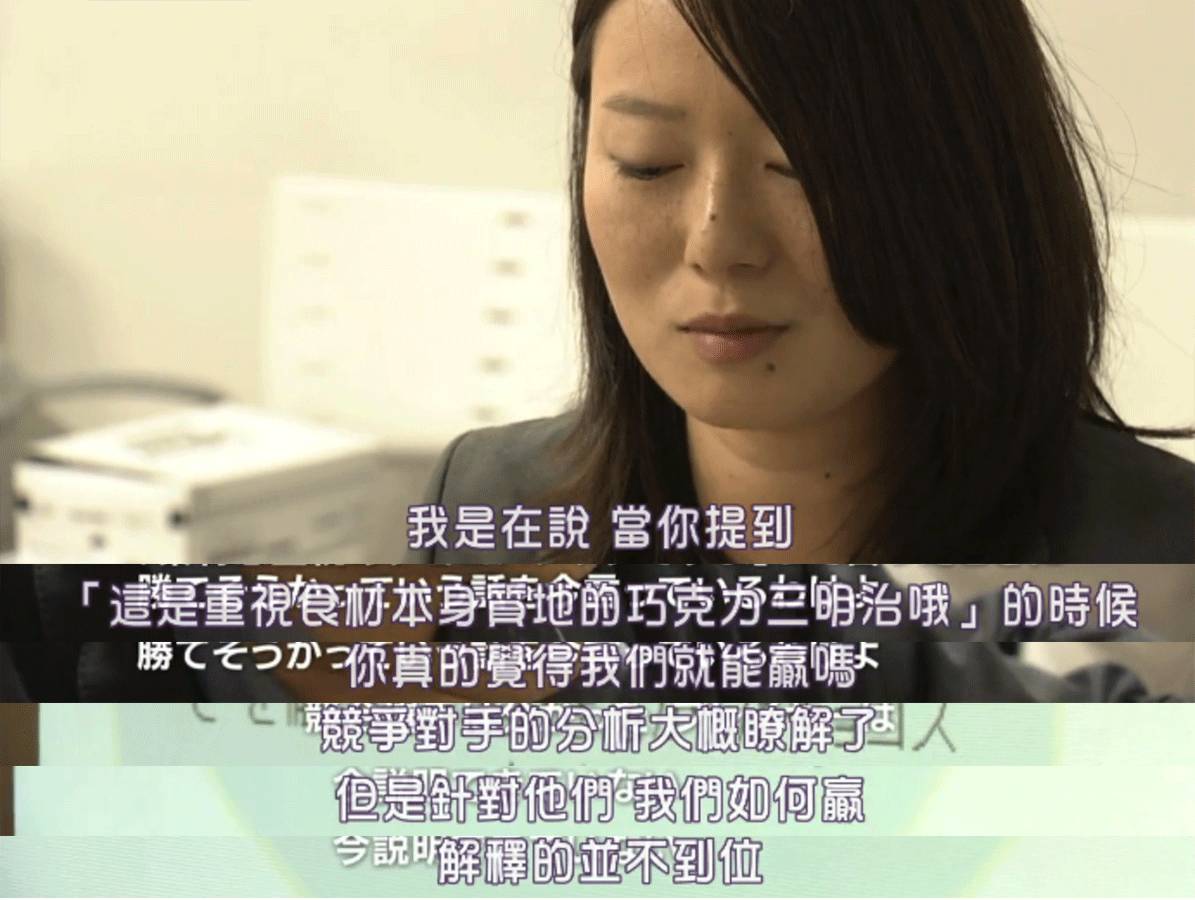

。原因是,这款产品使用了特殊的保水食材,保证了成人才能体验到的新鲜味道。在 PPT 里,妹川还附上一页竞品分析。但,听完提报的小林,并没有露出笑容,他依然毫不留情地指出方案里的缺陷。

又一次被师傅 diss,妹川拿起桌上的手帕,捂住脸,泪水夺眶而出。这里有个细节挺值得回味,我感觉妹川对师傅的反应早有预感,所以做提报的时候,手帕就一直放在桌上,最后果然是用上了。

师傅真的很「残酷」,就算看到徒弟在桌子对面泣不成声,也无动于衷,没有停止点评转而去安慰她,依然面无表情地继续说自己的看法。

小林告诉妹川:「你(企划的商品)是要作为一个新人打入市场,占有一个份额。

作为后来者想要居上,就必须向他们宣战‘我的才是更好的。’

」

而被师傅批得体无完肤的妹川,也没有半点怨恨,对于师傅的用意,她很清楚。