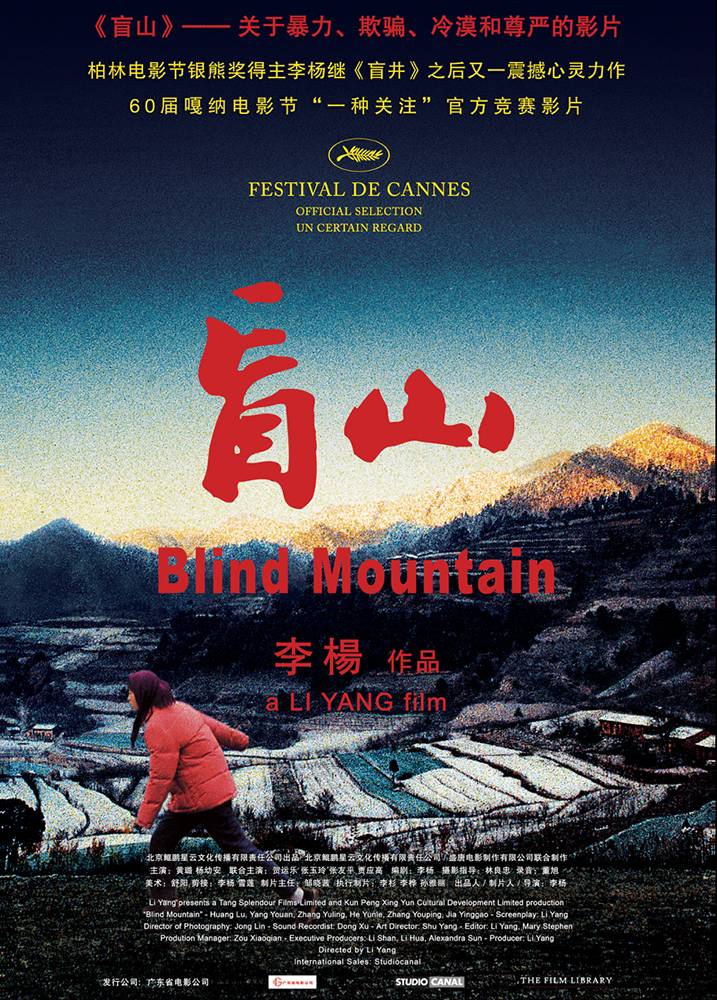

李杨,导演,代表作《盲山》《盲井》。

我们做自己了吗?我们正视自己的现实了吗?正视自己的问题了吗?我们正视自己的眼睛、正视自己的耳朵了吗?所以做电影也是希望提醒,包括与自己共勉,我们真正地做自己,不糊涂。目要辨黑白之色,不能视而不见。

大家好,我是李杨。

盲是什么呢?韩非子说过,目不辨黑白之色谓之盲。在我看来,视而不见谓之盲。“盲”这个字非常有意思,“亡”底下加一个“目”。跟另外一个字很相像,叫瞎。

我们经常说瞎子,也说盲人,好像是一样的。但其实中国的文化、中国的字,非常非常有意思。两个有相同的地方,但是又有不同。“瞎”是一个“目”字旁加一个“害”。从瞎,基本上讲的都是病理的、生理的。

但盲不是。盲当然有看不见的意思,但是更多的时候,讲的是心理的、社会学层面的东西。目,亡了,所以我们有盲区、盲点。这个点还在,你看不见,只是这个区是盲的。

所以我这三部电影都用盲字来冠名。因为山在那,我用《盲山》;井在那,用《盲井》。道在那,用《盲道》。为什么呢?我们对很多的社会现象不愿意去看,不想去看。其实你想去看的时候,一定能看到。

《盲井》由于某种原因是不可以公开放映的,尽管如此,你们还是看了呀。《盲山》是公映的,我们拿到了龙标,拿到了公映许可证。可是我看了一下现场,好像看《盲山》的人跟《盲井》差不多。公映的东西,很多人还是不去看。所以看与不看,更多的是你的主观愿望在起作用。

我这三部电影,有人说是“盲”系列,关心的都是我们社会边边角角好像看不见的地方。我正是希望用电影这种形式唤醒大家,去看一看某些我们平常可能视而不见的东西,去想一想,它毕竟是我们社会中的存在啊。

大家可能都知道最近中国的电影票房跌得很厉害,为什么呢,很多愿意看电影的人不去看了,觉得无聊,没意思。为什么会这样子?因为现在的电影泡沫化、空洞化,跟我们的生活没有关系。其实电影,不管你是拍海中的东西,拍星球上的东西,还是高科技的东西,都离不开我们的生活。为什么现在很多人不进电影院了?因为电影离我们自己的生活越来越远了。

我们的电影要不要跟现实接近?电影其实就是现实的投射。如果电影没有现实的投射,我们去电影院干吗呢?除了体验我们经历不到的事情,比如说《泰坦尼克号》,我想在座的绝大部分人不可能在海上航行时碰到一个冰山。但是那种撕心裂肺的灾难可能是有的;那种面临着选择的时刻是有的——你是选择白富美,还是选择一个有真爱的穷小子?面临大灾大难,是让妇女儿童先去逃难,还是自己去跑?这种时刻是有的。这就是电影跟现实中的联系。

我们每次进电影院都会有一次新的人生的体验。这对人类来说,是抚慰心灵的一种方法。我们每个人,不管时代变成什么样,不管科技变成什么样,都逃脱不了现实。这个现实不仅仅是社会现实,还是我们自己。我们哪怕宅在屋子里一年,都逃脱不了自己内心的现实。正是因为这个,所以大家进电影院,希望通过别人的故事折射到自己的内心,折射到自己现实中的问题。

很多人就问,说李杨导演,你拍得太少了。我从2003年到现在一共拍了三部电影,确实很少。而且拍的东西,按有些人的说法都是揭黑的。很多人说,你是反动导演,你心理阴暗,你专拣我们不好的地方看。那么多好的东西不看,一定要去拣那些别人看不到的东西。为什么呢?

我想可能跟我的年龄有关系。我们那一代人,基本上很多人是理想主义者,希望为这个社会做一点贡献。电影不仅仅是赚钱的工具,同时它是一种有思想、有人文关怀、有内涵的东西。

很多人说,你是不是对中国怀什么恶意,现实中国有这么惨吗?我负责任地说,我把现实生活都美化了。举一个很小的例子,在我拍《盲井》的时候,因为买了小说版权,我刚从国外回来,确实不太了解中国,也不太了解煤矿到底是什么样子,我自己就到煤矿去采访、了解,花了好几个月的时间。

其中碰到了一个人,是比较极端了。他为了挣钱,一年只从井下上去两次,基本上半年在井下生活。我就问为什么,他说省钱哪。因为他们是按量计件的。在300米下的井,他基本上不用穿衣服了。矿工把一些吃的运下来,他在底下通风口那儿坐着吃点就行了。煤有得是。

我说你省这么多钱干什么呢?他说为了孩子上学,我孩子交不起学费。我说你孩子上大学吗?不是,上中学。我说九年义务教育呀,他说还得交钱。

就是这么一个父亲,为了让他的儿子改变自己的命运,在300米的井底下不上来。因为每次上来要花一两个小时,下去又一两个小时。他节省这个时间,一点一点地挖煤。

在我开始要做《盲井》的时候,很多部分确确实实是猎奇。因为我在国外待了十多年之后回到中国,看到这样一个小说一下震惊了。可是当我到现实生活中的时候,我更震惊了。我觉得就为了这样的父亲,我一定要把这个电影拍出来。

很多人说电影很赚钱,其实这三部电影都是我自己投资的。我通过别的方法赚钱来投它。我不是一个什么高尚的人,但是当我接触这些底层的人的时候,他们的真实生活,他们的感情,我觉得我有责任有义务把他们的生活反映出来。让大家知道除了高楼大厦之外,还有一群人是那样地生活,他们就每天一锹一锹地挖煤。面对这样的人群的时候,我们怎么好意思还去到处浪费呢?

很多人觉得那是他们的生活,跟我没什么关系,我不可能遇到这样的生活。错了,有可能。不只是矿井被谋财害命,在城市里面也有可能。前几个月在北京就发生这样的事情,一伙人把他的同伙从建筑工地的楼上直接就扔下去了。北京啊。这是人性的恶。我们如果不对人性的恶加以抨击、批判、揭露的话,它不在这个地方发霉泛滥,就会在那个地方发霉泛滥。所以面对这个事情,我们怎么能视而不见呢?我们怎么能回避呢?怎么能觉得跟我们没有关系呢?

《盲山》在国际上也得了很多的奖,讲的是拐卖妇女的事情。最近看到一个网上的留言,一个打工妹,从家乡带她的姐妹们到广东去打工,安顿下来的第一件事情,拿出光盘,组织大家看《盲山》。

我看到这个消息以后特别特别开心,比拿到什么国际大奖都开心。因为我觉得有可能让这些女孩子不被城里的某些混混的花言巧语欺骗被卖了,有可能保住她们的性命、尊严。

在座的好多女孩子可能觉得我们不可能被拐卖,被拐卖的都是傻瓜,都没有知识,我是大学生。在我采访的过程中,不说大学生,硕士生、博士生都有被拐卖的。人大一个青年女教师,本身是硕士毕业,被骗到内蒙,很悲惨,回来已经精神恍惚了。这跟学问没关系。

就是说用电影这种形式,你可能是揭露了某些阴暗的东西,但是同时也有警示作用,让我们没有经历的这些人有一些警惕。这就是功能。这样的功能就会阻止某些悲剧的发生。

所以当我看到那个小姐妹让她所有从农村到城市来打工的人去看《盲山》的时候,我就觉得我值了。这个钱我花值了,我不赚钱,值了。

其实很多人一看到悲剧,确实不愿意去电影院。我们愿意看喜剧,这个囧那个囧,这个疯狂那个疯狂,这个时代那个时代——开心嘛。我能理解。生活本来就已经很累了,为什么一定要去看你这种悲哀的东西呢?我也有时候愿意看一些爆米花电影,无可非议。

我想说的呢,是希望大家能关注一些这样的电影。所谓的一些艺术片、一些小众的东西,使自己也接接地气。我们的电影跟生活是永远离不开的,因为只有在荧幕上跟观众交流的时候,电影才是活的。我拍完了放在家里没有用,那是死的。每一次电影放映的时候,跟观众的心心相印,这是活的。

所以其实对我们做电影的人来说,每个观众都是最好的老师。我们希望观众能通过电影来关注一下我们的现实,同时要关注一下自己。我最大的愿望是希望观众在电影院里经历苦难,经历悲哀、悲惨的故事,而他走出电影院的时候,感觉到自己是幸福的、幸运的、阳光灿烂的。

但不希望是反的。进了电影院,你觉得哎呀,人家生活那么好,都是豪车、豪宅,都是俊男靓女。回到家里头一看,面对自己的那个家,自己的现实,没法过了。

有一些人觉得我会永远拍这样的电影,其实不会的。我是觉得我会在某一个阶段做一些事情。做这样的电影,我是希望用电影的形式,把某一些现实发生的事情记录下来,引起别人的思考。希望在中国的社会,这些阴暗的角落越来越少。

但是如果我们不去看,这个阴暗的角落永远在。如果我们把这个阴暗的东西不揭露出来,它永远还在那。它会繁衍,像癌症一样地扩散。我个人其实是很快乐的,并不像有人说的心理阴暗。我认为只有心理强大的人,只有心理光明的人,才去批判,才去抱怨,才敢去做。

在中国,批判其实是很难的。因为在我们中国文化里头,做人的最高境界,不管是官员还是普通人,家里都要写四个字:难得糊涂。你一成长了,父母都说你要先做人,会做人再做事。你想做什么人呢?我们先要糊涂,就是那事跟我没关系,咱糊里糊涂吧。

但是不要忘了,你对别的事情糊涂,你对别的人的事情糊涂,别人也会对你糊涂,所以我们整个社会就变得一团糊涂。我们要去做人。会做人的人都是八面玲珑的,但我说他不会做人,他没有做人——唯一没有做自己,他就是为别人活着。

中国人基本上是这样,我们为别人活着。我们做自己了吗?我们正视自己的现实了吗?正视自己的问题了吗?我们正视自己的眼睛、正视自己的耳朵了吗?所以做电影也是希望提醒,包括与自己共勉,我们真正地做自己,不糊涂。目要辨黑白之色,不能视而不见。

当然我不是说要大家起来做什么,但是首先我们要明白什么是对什么是错,明白那个东西在那儿。我们用自身的东西可以去改变,能不能做多少改变。只有这样的时候,每个人都起来的时候,那个肮脏的不好的角落就会减少。

最后,我想用一个好朋友的诗歌来结束我的讲演。我的好朋友叫顾城,他有一句诗我一直记着:黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明。

谢谢。

须一瓜 | 在那个危险时刻,双方把人性温暖曲折呈现到了极致

丁薇 | 古典音乐里面也有垃圾,流行音乐里面也有艺术品

张蜀康 | 伤齿龙的花式下蛋法

周浩 | 在“无菌”空间里长大,你的免疫能力会降低

李银河 | 稍微沉重一点的、深刻一点的,他们都不接受

热门演讲,请点击 阅读原文