今天是十月十日,是辛亥革命武昌首义的纪念日,我们来聊聊可歌可泣的辛亥革命。为啥说辛亥革命可歌可泣:第一,清朝腐败无能,太招人恨了;第二,爱国志士做出了巨大牺牲。

我相信一百多年过去了,很多人还痛恨清庭,根本无法直视那一段屈辱的历史,就如同我,在以前,只要是甲午战争的影视片段,我都闭眼睛捂耳朵,要么用鼠标跳过去。

《辛丑条约》连本带息中国人要赔偿

9.8

亿两白银(人均

2

两),连美国驻华公使都不好意思了,最后我们大使洞悉了他们这个意思,赶紧交涉,最后用庚子赔款办起了留美预备学校

——

清华学堂,培养亲美势力。

这么多赔款,最终都要通过苛捐杂税加到老百姓头上,甚至一个鸡蛋、一堆粪灰都要上税,加速了农民的破产,农民过不下去了,甚至把生产资料包括耕牛土地都卖了,彻底破产。

《辛丑条约》还规定,不允许出现反帝活动,也就是清政府要帮着洋人镇压中国人的反抗,也就是清政府成了歪果仁在中国的代理。

面对这种情况,一部分人督促清政府赶紧改革,一部分人则彻底与清廷决裂,闹起了革命,发誓要推翻满清统治,这里边挑头的就是孙中山,所以我们称他是伟大的革命先行者。

1894

年孙中山在檀香山成立了兴中会,这是最早的革命组织,提出了“大逆不道”的革命口号:驱逐鞑虏,恢复中国(还不是中华);并且在

1895

年就发动了广州起义。

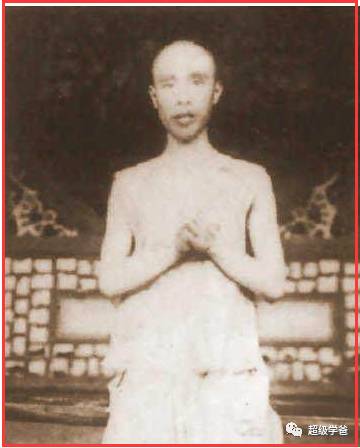

徐锡麟也是一位

戏精

一般的革命烈士。他为了革命,回国后打入统治者内部,溜须拍马,小心逢迎,拜安徽巡抚恩铭为师,像干儿子一样伺候他,深得恩铭的信赖,派他管警察。

竟然不到一年,他就身居高位(二品大员),大权在握,似乎一切尽在掌握中。这个时候,他可以选择继续升官发财,但是他不忘初心,跟秋瑾相约起义。

结果这时候一名革命党员在上海被捕,招供了革命党人的化名,两江总督端方下令恩铭照单抓人,傻乎乎的恩铭喊徐锡麟来商量落实,徐锡麟一看名单,心里大吃一惊,看到自己的别名在列。

徐锡麟估计事情即将败露,只能决定提前强行起义,

1907

年

7

月

6

日这天,徐锡麟在安庆刺杀恩铭,并率领学生军起义。结果大家是知道的,起义失败,徐锡麟被捕。

面对审判,徐锡麟义正辞严,怒斥清廷,并自写供词,愿一人承担全部责任,说安庆的革命党就我一人,其他人是无辜的。

次日,徐锡麟被敌刽子用非常残忍的方法杀害。几名刽子手,手持铁锤,先把睾丸砸烂。想到这一幕,我就下意识的夹紧了腿。然后再挖心剖肝,炒成菜跟恩铭的亲兵下酒。

可惜徐锡麟的某个弟弟扛不住敌人的酷刑,把秋瑾给招出来了。秋瑾得知安庆起义失败,拒绝离开绍兴,她说:我怕死就不会出来革命了,革命要流血才能成功,如满奴将我绑赴断头台,革命至少可以提早五年。

秋瑾被捕后,她坚决不吐供,只写下一句诗,就是著名的“秋风秋雨愁煞人”。鲁迅著名的作品《药》中,牺牲的革命党夏瑜的原型,就是秋瑾。

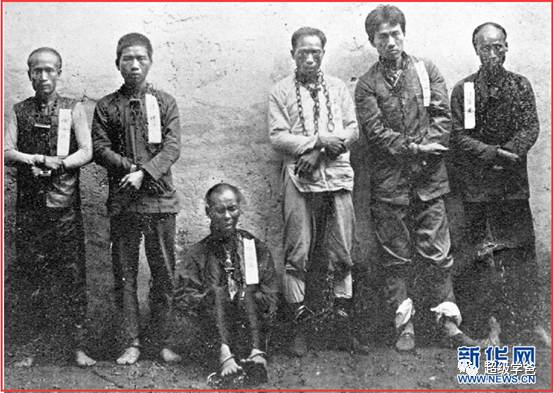

还有黄花岗七十二烈士之一的林觉民,在参加

1911

年

4

月黄花岗起义的前三天,给妻子陈意映写了一封含情脉脉、感人肺腑的诀别信,让人忍不住泪目。

意映卿卿如晤:吾今以此书与汝永别矣!吾作此书时,尚是世中一人;汝看此书时,吾已成为阴间一鬼。吾作此书,泪珠和笔墨齐下,不能竟书而欲搁笔,又恐汝不察吾衷,谓吾忍舍汝而死,谓吾不知汝之不欲吾死也,故遂忍悲为汝言之。

后来起义又失败了,林觉民被俘,但是会审的时候,林觉民跟徐锡麟不一个风格,温文尔雅侃侃而谈,畅谈世界大势。不说的时候,写字是洋洋洒洒,下笔千言。

后来竟然让会审的水师提督都动了恻隐之心,曾赞他是个面貌如玉、心肠如铁、心地光明如雪的奇男子,但是这事儿他一个人说了不算,最后被枪杀。

陈意映也是一位刚烈的女子,收到这份决别书,第一时间决定立刻追随丈夫共赴黄泉,林觉民的父母双双跪在她的面前,恳请她念在一岁幼儿和腹中胎儿的份上,一定要活下去。

陈意映虽然答应了,但是悲伤过度,郁郁不可终日,最后早产。此后陈意映一直没有走出失去丈夫的悲伤,在两年之后也与世长辞了。

像徐锡麟、秋瑾、林觉民这样的革命志士太多了,他们多是年轻的知识分子,他们早已把生死置之度外,更别说清政府高官厚禄的诱惑了。

最终,在爱国的革命志士努力下,

1911

年

10

月

10

日,武昌起义成功了,随后

15

个省相继宣布脱离清廷而独立(哭:为什么没有我大河南)。

辛亥革命成功后,清政府不得不退出了历史舞台,两千多年的封建帝制,也被扫进了历史的垃圾堆,而中国社会也发生了深刻变化。

从

1912

年

3

月,孙中山下令限期

15

天,全体人民一律剪掉辫子,随后各地掀起了剪辫子的狂潮,同时孙中山下令废止了缠足恶习。

从称呼上不许叫老爷了,民间普通称呼先生,或君,也废除了跪拜礼,取而代之的是握手和鞠躬,还提倡男女平等,可以拉手逛街了,也可以一起乘车。

这些变化虽然具有深刻的意义,但是中国社会依然是半封建半殖民地,地主还是地主,当官的还是当官的,只是没了辫子,只是不用行跪拜礼了,帝国主义的特权仍在。

辛亥革命之所以能推翻清政府,孙中山领导的革命党起到了关键作用,但是清政府本身的确气数已尽,把能得罪的人以及不能得罪的人全得罪光了。

比如立宪派,主张通过督促清廷改革,来走向现代化道路,他们以为这样可以避免流血牺牲,他们在

1910

年

1

月、

6

月和

10

月发动了三次国会请愿。

第一次

20

万人签名,第二次

30

万人签名,第三次打算发动

2500

万人。清政府没办法,推出了

13

人内阁名单,其中汉族只有

4

人,人称皇族内阁,这下立宪派彻底死心了,转身支持革命。

清政府还让汉族官僚彻底失望。比如袁世凯本来是直隶总督兼北洋大臣,手握北洋六镇新军,权势炙手可热,但是摄政王载沣不放心,想杀掉他,后来在张之洞拼死力保下,袁世凯被放逐回老家。

这引起了汉族官僚的不满和怨恨,对清廷更加离心离德。就算是后来又重新起用袁世凯去镇压起义军,但是袁世凯跟他们已经不是一条心了,袁世凯拿到兵权后,就反过来逼宫了。

所以为啥武昌起义后,各省督抚没人愿意给清政府真心卖力气,一部分观望,一部分弃城逃跑,一部分干脆剪掉辫子附和革命,跟太平天国那会儿大相径庭。

满族内部的开明派,也被清政府得罪光了。比如端方,又开明又能干,政绩突出,但是端方担任直隶总督上任后几个月就被免职了。

总之,清政府把人得罪光之后,这些人包括大地主、大资产阶级、知识分子、各地新军、汉族官僚、甚至满族的开明派,结成了反清统一战线。

所以孙中山领导的辛亥革命,首先播下了革命的种子,培养了不少革命力量,同时让革命思想深入人心,动摇了清政府的基础,然后又在武昌推翻了多米诺的第一块骨牌。

总之,辛亥革命在当时是大快人心,但是问题也出现在辛亥革命之后,革命成功了,反清统一战线也分崩离析了,每股势力都要求分蛋糕,中国陷入了长期的军阀混战之中。

我们先不说北洋和革命党之间的矛盾了,就国民党的前身,也是不断地分裂、分裂、再分裂,而国民党也继承了这个

“

优良传统

”

,不断地分裂。

第一,从同盟会开始,名义上有纲领,实际上没有一致的信仰。

孙中山在

1905

年成了同盟会,但这个会本身就是由兴中会、华兴会、光复会合并而成,孙中山也提出了革命纲领:驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权。后来阐述为

“民族、民权、民生”三大主义,简称三民主义。

但说实话,大家的信仰并不那么统一,吸收成员也没有啥严格的标准,几乎上就是交一块钱会费就可以加入,三民主义有人信三分之一或者三分之二就不错了。

大部分人信仰的是

“

一民主义

”

,只要是能推倒满族统治,就可以了,所以辛亥革命后,他们就认为大功告成了,开始争功。

还有人信奉二民主义,对民生不感兴趣,还有的人对民权不感兴趣;还有的人本身就是大地主,本身就反对平均地权。

甚至有的人就是为了给自己找后路,提前占位,熬工龄(党龄),万一革命成功了,就有升官发财的机会了,反正就投资一块钱(一年),万一成功了呢。

第二,党员成分太复杂。

1912

年

8

月,由于南北和谈,要搞议会政治,人头多在议会中就占优,所以宋教仁改组国民党时,到处拉人头入党,大批的官僚政客、原来的立宪派一夜之间,全都成了国民党党员。

然而党员虽然多,声势也浩大,但内部分歧也如同鸿沟,非常凌乱,一盘散沙。所以后来气的孙中山自己另组了一个党,叫中华革命党,发誓要剔除旧官僚。

1919

年为了议会斗争的需要,孙中山又恢复了国民党,但依然是个大杂烩。后来,在苏联和

TG

的帮助下,改组了国民党,允许

TG

成员以个人身份加入国民党,情况稍微好些了。

第三,组织非常无力。

同盟会成立之初,多是留学生,平等自由的观念深入脑髓,坚持党员当绝对自由。有了自由,便没有了组织,所以松散无力,讨论问题谁也无法说服谁,讨论结果也执行不下去。

比如孙中山倡导议会制共和,但是章太炎强烈反对,甚至相互攻击。对于起义地点,孙中山黄兴主张南方,山高皇帝远,并且容易取得海外支持;但宋教仁主张从东三省下手,直捣北京;有人鼓吹暗杀;有人干脆反对武装起义,认为是罔恤民劳。

孙中山也看到了这个问题,所以二次革命后一气之下,成立了中华革命党,要求新成员誓死效忠孙先生,永守此诺,至死不渝,若有二心,甘受极刑。发完誓还要按上指纹。

他这么干,好像黑社会或者邪教组织一样,引起了其他同盟会大佬的警惕和抵制,造成了党内的分裂。

第四,孙中山作为伟人,自身有性格上的缺陷。

当然我们后人妄评,是开了老天爷模式,是事后诸葛亮。孙中山的精神和赤诚之心,永远值得我们纪念,但是性格上导致某些事情处理并不是很圆满,不能维护同盟会凝聚力。

第一件事,国旗样式之争,这是同盟会上层派系矛盾的第一次公开化。孙中山参加革命最早,威望最高,掌握西方知识最多,毫无疑问的一号人物,担任总理是众望所归。

但是因为旗帜的问题,跟二号人物黄兴发生了不睦。孙中山主张用兴中会的青天白日旗,理由是该旗是陆皓东所发明,兴中会诸烈士的鲜血不能白流,不可不作纪念。

但黄兴认为,这个旗不美,跟日本旗有点相近,主张用井字旗,两人各抒己见、互不相让,黄兴甚至以退会相威胁,后来章太炎和刘揆一出来劝架,勉强维持了表面的团结。

按说不是多大一件事,关键在于问题的处理方式。根据章太炎的回忆,国旗的事儿还没定,孙中山从南洋回来,直接就挂在了同盟会的办公室。

黄兴据理力争,主要是对孙中山不商量就自行决定的不满。由于孙中山原来是兴中会的,而黄兴是华兴会的,这件事情加大了两个团体的隔阂。

国旗风波刚摆平,又来了经费风波。一个月后(

1907

年)孙中山被日本驱逐,在离开日本的时候,他得到了

17000

日元的捐款。

孙中山把

2000

元留给了总部,作为《民报》社的经费,告别宴用了

1000

元,其余

14000

元随身带走作为革命活动经费。

但是章太炎、宋教仁认为,孙中山的行为是受贿,是被收买,提出要罢免孙中山。这时候幸好有人站出来劝架,极力劝阻,才维护了团结。这次出来劝架的是黄兴。

实际上孙中山一生最不在乎金钱,他为了革命几乎倾家荡产了,还连累了哥哥嫂子一家。他的本意也的确是为了革命。但是问题出在没有经过组织讨论。

这时候,同盟会其实已经开始分成三派了,有人支持孙中山,有人支持宋教仁,有人支持黄兴。至此以后,孙中山不愿意回东京总部了。

几次起义失败之后,孙中山成了公开的通缉犯,无法回到国内,没办法把国内的事情委托给了黄兴和胡汉民,自己专门周游世界专任筹款,从此以后他对同盟会的领导形同虚设。

总之,在辛亥革命成功之后,同盟会(

国民党

)的先天不足,导致了自身的无休止的内斗,无休止的分裂。

分裂还是小事,还进行刺刀见红的仇杀。

1912

年,陈其美指使蒋介石派人在上海广慈医院暗杀了革命元老陶成章。

也正是同盟会(国民党)这样的弱点,无法承担起民族复兴的重任,中国一直呈现一盘散沙的局面,社会的进步也很缓慢,加上日本入侵的摧残,整个国家依然看不到希望,最终被历史所淘汰。

所以这就是本文的中心论点:可歌可泣的辛亥革命值得纪念,但百病缠身的民国却不必留恋。

打赏专用二维码,原创不易,谢谢支持!