文/山门歌者

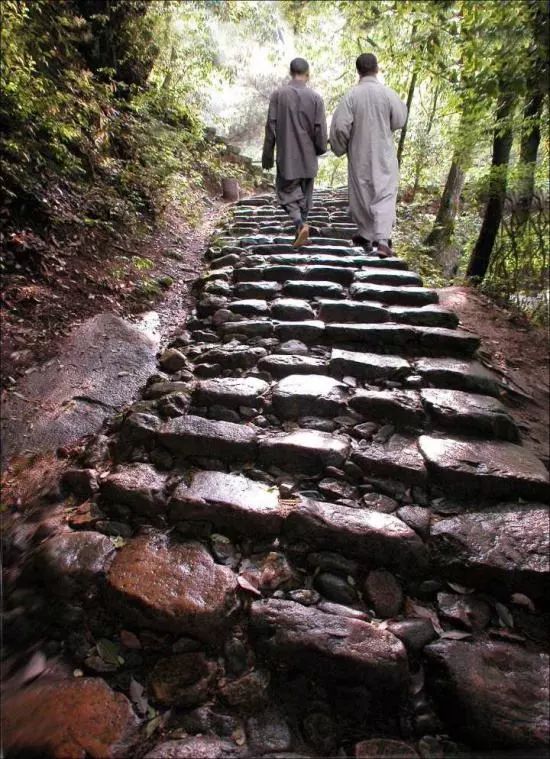

五台山寺院多,古迹留存也多,虽然近年各个寺院都修了更好的路,但那一条条通往寺庙的古道,才是寺院本原的搭档,石头铺就,绿树荫蔽,与寺院合在一起,浑然天成。

原本就该是这样的道路,也只有古道,才衬得起寺院的清静,原装的路,确确实实是最好的路。

新的道路,就像是新的修行方式,我们的生活更便捷,衣暖食饱,夏天有制冷,冬天有暖气,但是,越是这样安逸的生活,修行越不易。

从前的人,惯于吃苦,一步一步走路,对他们来说是最正常不过,现在的人,惯于方便,出门代步工具极多,莫说是路多,哪怕是路况稍有不好,就抱怨异常。

这是去拜佛的路,这也是证道的路。

这是出行,这也是修行。

新的路并不是一定不好,旧的路也不一定全然正确,但是核心不变,

路是途径,是抵达寺院的道,也是通往般若的道。

铺路的石头上生了青苔,秋寒一到,青苔干枯成片片金色的斑驳,我踏着经年的花岗岩石,满心虔诚,走在这路上,无尽感慨,你瞧瞧,再坚硬的棱角也会被岁月磨平,变得圆润。现在,人人只见着石头的厚重,再不会想到它从前只是顽石一块儿。

我常去的寺院,近几年着实变得热闹了不少,新拓了地方,新建了大殿和居士楼,但僧侣依旧生活在旧寺里,每天清扫院子,撒细砂,偶尔寻一些新的石头,修补庭院。

有位法师还养了一只小白猫,在山崖边圈出小小一方菜园子,种点辣椒、豆角儿和北瓜,十分安适。

小菜园的下方,正对着那条没什么人来往的山路,露水铺满草叶,是满地的叹息,映衬着石路的孤独。除了住在寺院的僧侣,和偶尔来寻觅美景的摄影师,这条山路已经鲜有人知了。

长长的路,曲径通幽,在幽深的树林里,似乎没有尽头,而穿过层层的山林,又隐约传来梵音,恍惚间,感觉自己已经走进了极乐世界。

老石头路,有不为人知的趣味。

种菜的法师很和蔼,偶尔还说起在七八十年代,他还年轻的时候,每天就是走这条路去泉眼挑水,一天三担水,一个人挑完另外一个接着去,不是不想一次多去几个人挑完,是寺里只有两只铁皮水桶。到了冬天,怕来往的人打滑摔倒,每天早起还要先去路上垫土撒煤渣。

日日年年,做完早课之后,他和几个师兄弟就在这条路上忙,挑水砍柴背煤,捡石头修路,晒玉米皮搓麻绳,编草垫子编床垫子,一件件都做好,才能进堂里听师父讲经。

因为过得清苦,所以格外珍惜学习机会,不舍得浪费一点点听经的时间。而现在,学习条件极大的便利,修行却愈发不容易。如何抵制声色诱惑,如何安住身心,这些可都要比挑水背煤难多了。

就像是那条几乎被荒废的老石头路,从石头路去寺院,在时间和距离上是最短的,只是要吃些皮肉的苦,而水泥柏油的新路,看着很方便,实际却是几倍的路程,要花费不短的时间。

开车比走路慢,因为全都是盘山的公路,一路爬,一路绕。

但人们为什么选择新路呢?第一,即便开车慢,那出力的也是汽车,人是很轻松的。第二,在拉货上,人确确实实远不如汽车。

新路老路,各有优劣。但

不管是新路还是老路,都是通往佛门的路。不同的皮囊,不同的故事,奔向共同的目标。

路不同,所遇困难不同,所见所闻亦不同,但如果见惯了,也就无惊无扰,不为所动。

路多了,心不能变,心是方向盘,只要时刻谨记心底方向,蜿蜒曲折,百转千回,终究会到。

本文为腾讯佛学独家原创稿件。