这篇报告我写得很仔细,很用心

查资料、核数据、做图片弄了很久。

建议阅读时间可以是:

10min

,

也可以是

1h

,取决于您的需求。

前2/3是逻辑

,

后1/3是观点

。

- Start -

国运判断的价值

有几位地产大佬都曾叮嘱过我,

投地产就是赌国运

。

纵观各国历史,

赌对国运的人,有曾被亏待过么?

万科与恒大

对国运的不同判断

,自然也反应在了

分道扬镳的股价走势

上。

'白银'骑士 - 万科

2014年,'恰好'就在上轮楼市下滑期的

黑暗黎明前

,郁亮看空自己所处的地产业,下注'白银时代'。

万科开始降杠杆,放缓拿地节奏,专注于一线城市,并转型寻找传统地产以外的新增长点。

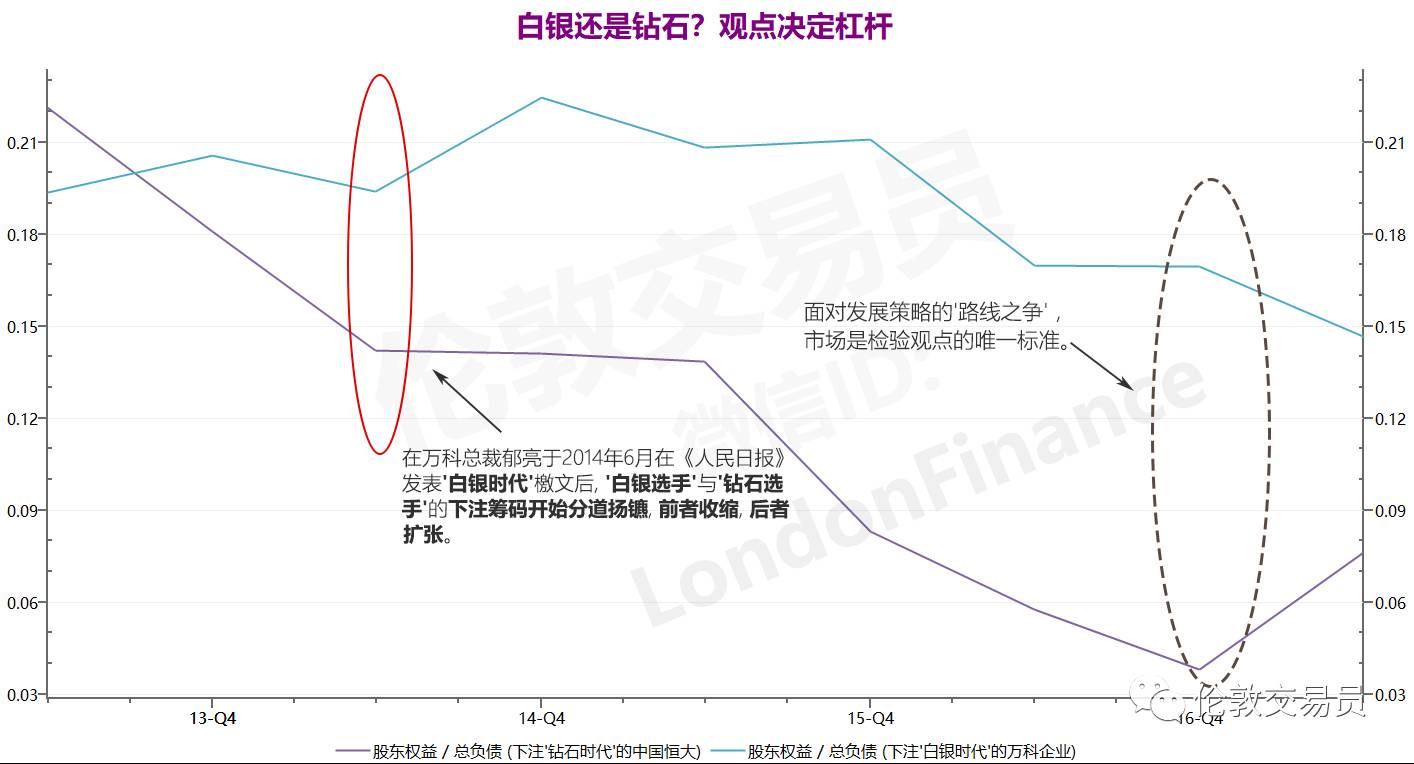

'钻石三剑客'

同样是2014年,融创、恒大、碧桂园这三个激进的现实主义者用

杠杆

撬开了属于他们的

'钻石时代'

。

之后的三年,'三剑客'疯狂加杠杆扩张。以恒大为例,2013年总负债只有2688亿,到了2016年底,总负债已飙升到了11583亿。

纵观各国巨富的发家史,最常见的'三级火箭'难道不是:

疯狂借钱,赌对国运,踩准行业

么?

面对

'路线之争'

,在刚开始时还可'百花齐放、百家争鸣' ; 但到了最后,

市场才是检验观点的唯一标准

。

从幕后走向前台的权威

中国财政决策“工具箱”里的工具之丰富,回旋余地之大,执行能力之强,是西方国家无法企及的。

而这些工具的使用,西方科班的经济学体系通常无法理解,因此在海外市场常招来广泛批评,这也给了(某些)

中国投资人专属的跨境'信息不对称'机会

。

2014年下半年,在新的领导班子上任两年之际,内部障碍逐步清除,中财办开始从幕后走到台前,扮演财税中枢的角色。

那些财政工具和政治智慧,也到了该拿出来用的时候了。在接下来的两年里,中枢机构牵头发起的战役,让无数人的命运为之改变。

‘钻石’玩家在豪赌什么?

2014年下半年开始,央行进入了降息通道,率先开涨的是市场化程度最高的深圳,热钱很快蔓延到北京和上海。

2015年9月30号,央行降低首套房首付比例,4个月后,首付比例进一步被降低到20%。

2016年2月,当周小川直接说“

个人住房加杠杆,逻辑是对的,住房贷款应大力发展

”时,市场早已从冰冻三尺,反转至烈火烹油。

到了16年底17年初,一二线房价被推高至'极限',限购限卖令被频频触发。

被驱赶出来的

热钱

,与开闸放水的银行

贷款

、连同

棚改

安置货币化的资金,让三四线城市接棒起这轮前所未有的'

涨价去库存

'运动。

去年夏天,很多人望着一线城市一骑绝尘的房价,对二线城市还不屑不顾。现在,不仅二线也回不去,甚至连三线也买不到了。

超级繁荣周期

为什么把过去三年的房产市场称之为'超级繁荣周期'?

因为它的

持续时间已远长于了过去任何一个周期

。

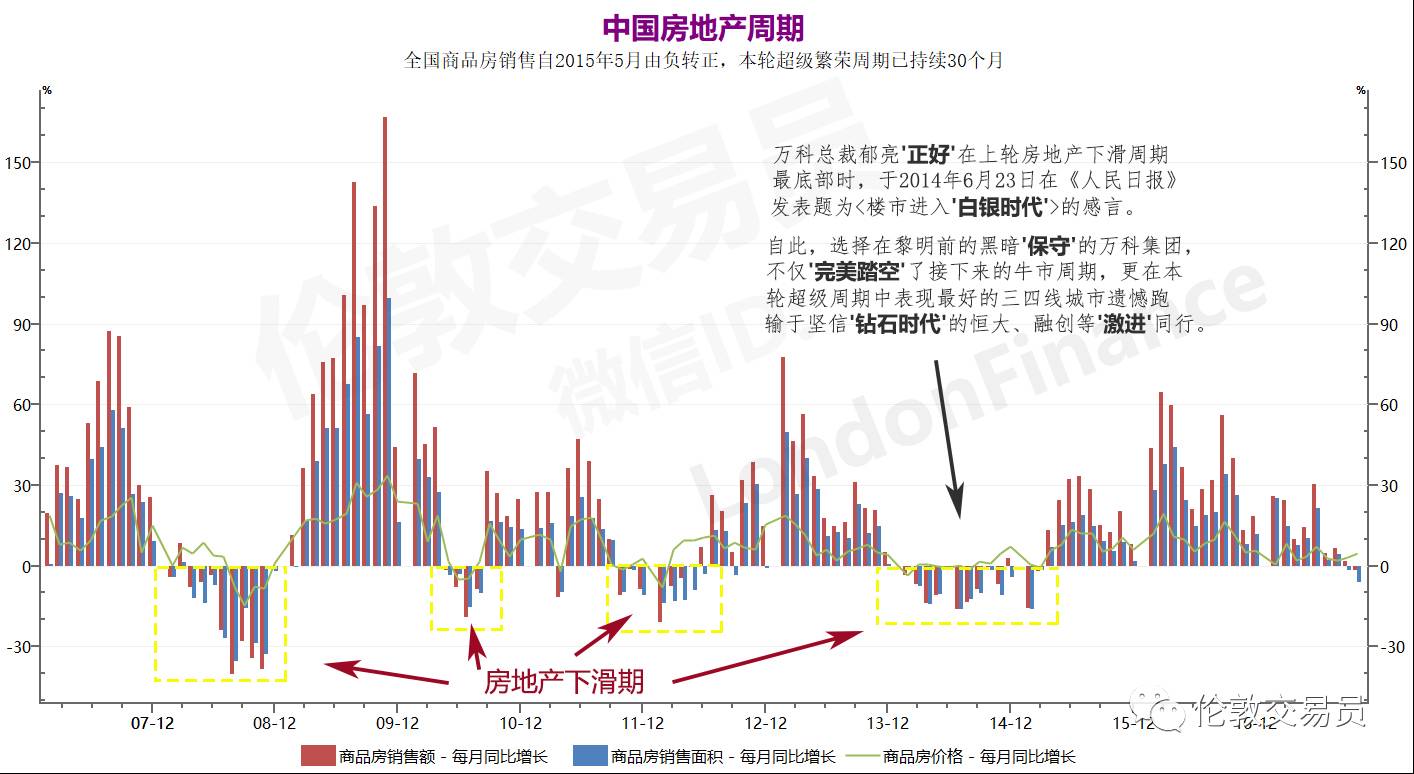

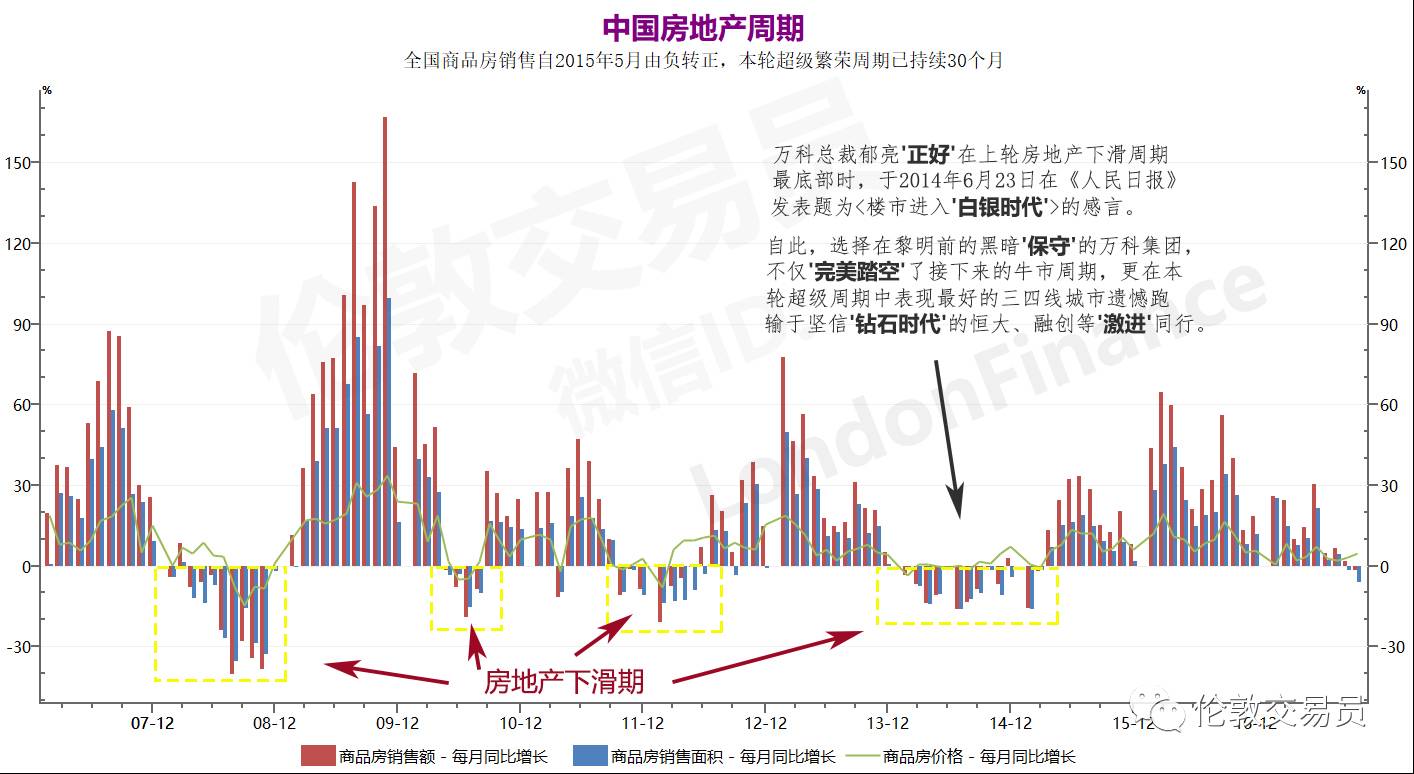

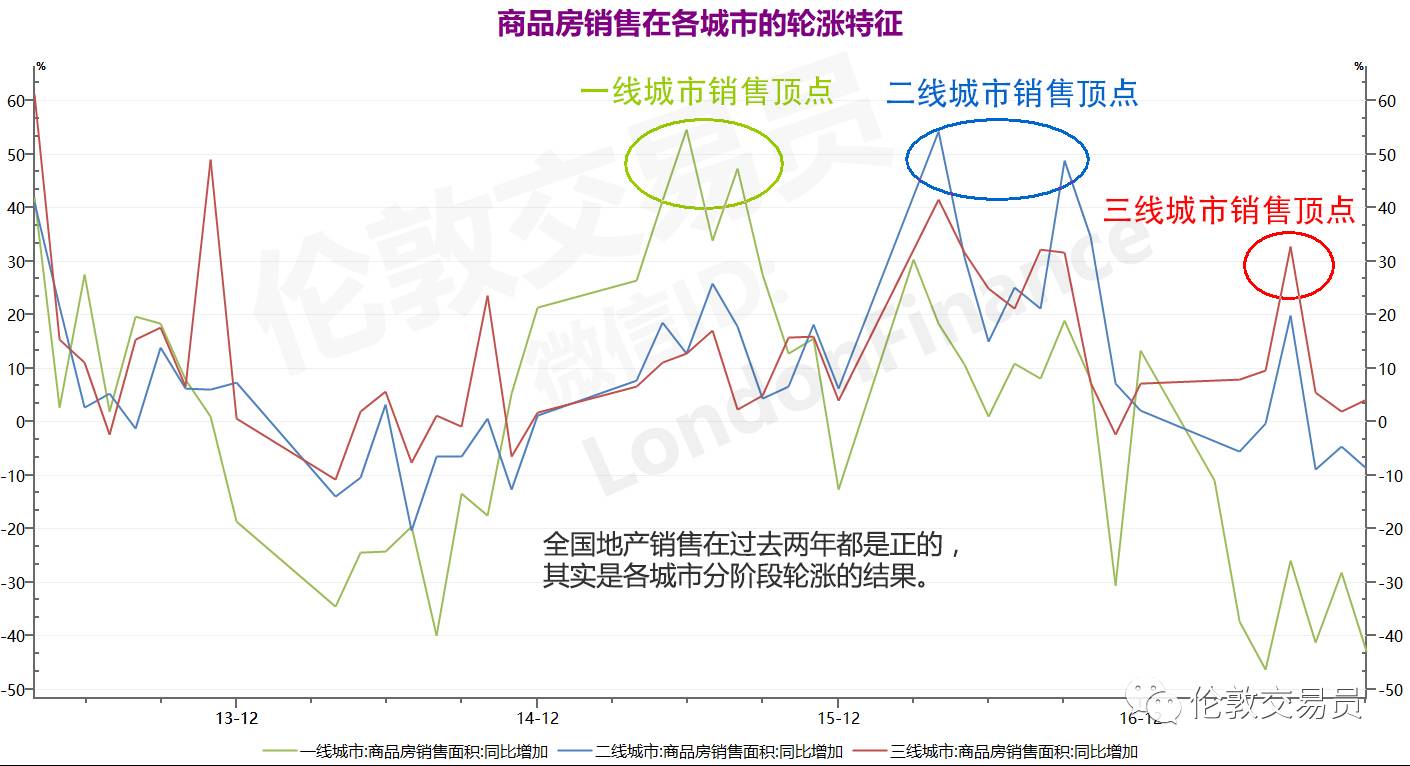

商品房销售有着

明显的周期特征

,给人的一个直观感受是:

正增长时间要长于负增长时间

。

由上图可知,之前三轮负增长的持续时间依次为:

16个月

,

13个月

,

19个月

。

而本轮上涨周期自2015年5月楼市销售由负转正,到今年10月份已持续了

29个月

的时间。

如果

经济机器的运转不会偏离均值太远

,这就意味着若在正的一面持续时间越长,在接下来负的一面也更有可能持续较长时间。

一个繁荣周期的结束

以最近的一次负增长为例。2012年到2014年,房地产经历了19个月的正增长,然后在负区间保持了一年多。

而此次正区间的持续时间太长,已连续增长了29个月。一旦由正转负的话,简单地拍下脑袋,

房产市场的负增长不会短于一年

。

中期来看,我们假定中国人口结构没有大的变化,对住房需求至少从总量来讲应该是稳定增长,不可能再出现大的爆发式需求。

那么,过去的29个月其实

已消耗掉相当大的住房需求

,无论是

杠杆投机

还是

真实购买力

。

将时间轴再拉长,可以清晰的看到商品住宅的

销量增速一直维持着向下趋势

。

犹如中国的GDP增长,从'常态'的10%+跌到8%,再到6.5%-7%的'新常态'。

这不难理解,毕竟中国人口的高增长时代已经结束,日趋老龄化的中国百姓不可能一辈子不停的买房。

过去两年的楼市增速一直位于趋势线上方,直至近期跌破趋势线达到负区间。

现在市场的

关注点

已不在于楼市是否下滑,而是明年

下滑多少的问题

:上一轮楼市负增长是一年下滑6-7%,这次是否会超过这个水平,比如说到负10%以上?如果是的话,对市场有何影响?

要解答这个问题,需先理解本轮'超级繁荣周期'的

趋势

本质

。

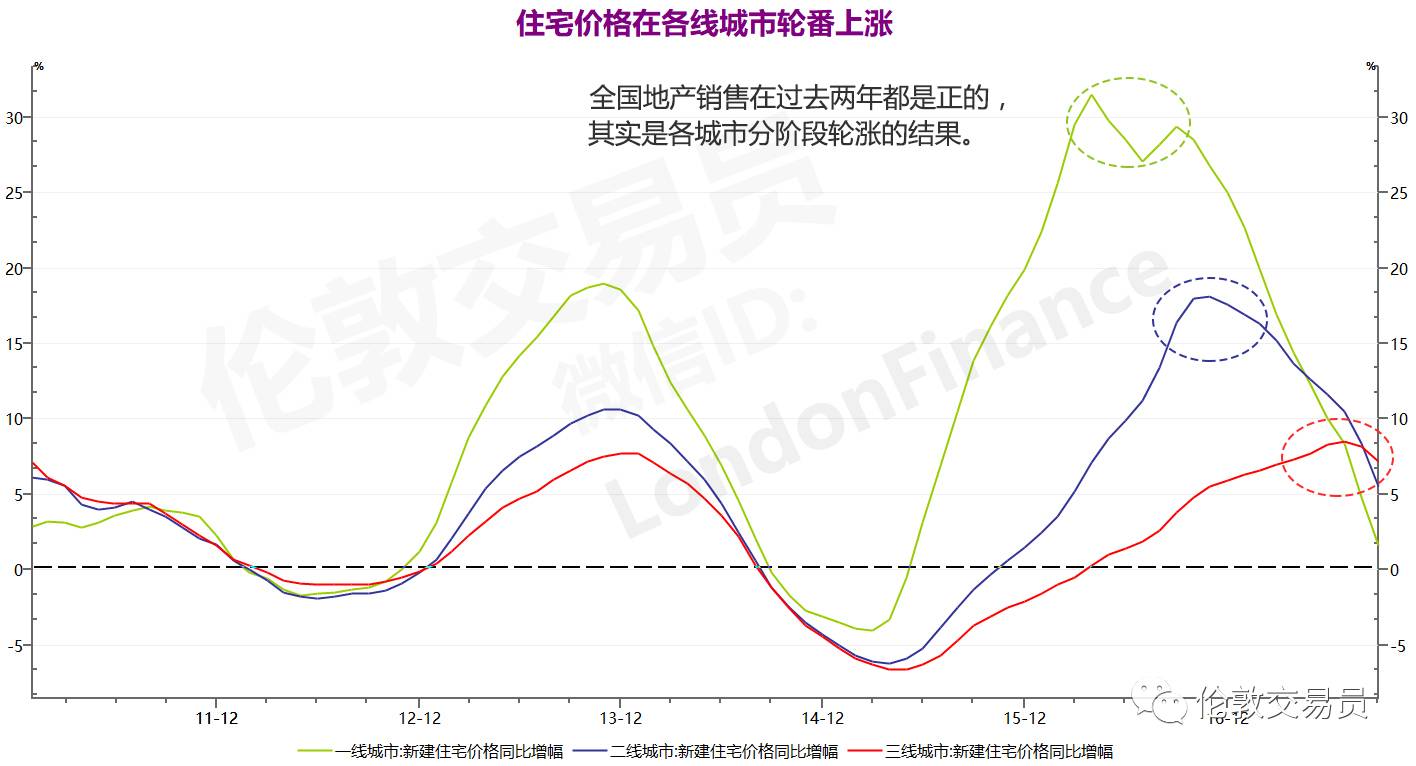

'超级繁荣周期'的本质

先看

表面

。

此次牛市之所以能持续这么长的时间,首先是因为

各线城市都依次经历了一轮销售高峰

。

一线城市

销量高峰在2015年,今年一线城市下滑最多,销售面积跌了25%。

二线城市

的销售高峰是在2016年,它到今年销售面积已基本跌到零。

三四线城市

是今年的主要增长点,到今年大概还有20%的销售增长。

全国地产销售在过去两年都是正的,其实是各城市分阶段轮涨的结果。

购买力推动:

再看

内因

。

三四线是现在整个房产销售的主力。

三四线居民的生活水平在近几年迅速提高,人均GDP已经达到了5千美元以上,可以

把买房理解为

消费升级的提现

。

人的基本需求是衣食住行,当衣食都满足的情况下,要进一步提升自己的生活品质,自然会买房。

在牛市初期,三四线城市的

房价/收入比

并不高。

对于中国绝大部分城市,房价与家庭收入之比大概在

7-8年

的水平,应该说不算离谱。

国外当然更合理,房价收入比在5到6年,但是国内大城市的房价收入比基本上都在10年以上,像北上深杭这类一线城市甚至会接近30年。

所以说,近期三四线城市的旺盛购房力跟其原先

房价不高

且

收入增长

有关。

不过,经过这两年的上涨,绝大多数的城市,包括县城、城镇的房价都已创出历史新高。

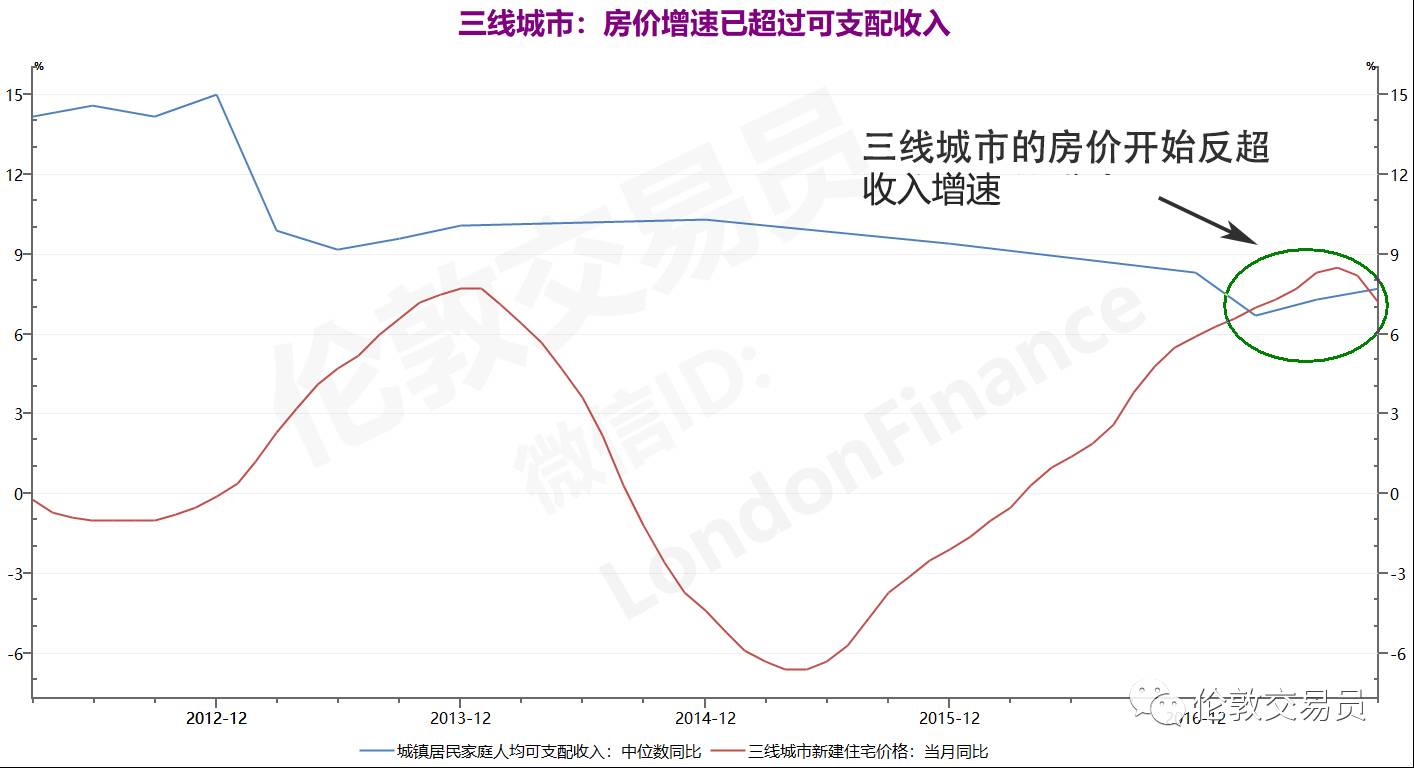

下图是三四线城市的

房价涨幅

和全国中位数的居民

可支配收入涨幅

(以这两个数据做个简单类比),在14-16年期间,居民可支配收入明显比房价增速更快。

因此,前两年的房价上涨可以理解为过去几年收入持续高增长,而房价相对不涨的

购买力集中释放

。

但是,到今年我们可以看到三线城市的

房价增速

实际上已经

超过居民可支配收入的涨幅

。

也就是说,对于三四线城市,它的房价与收入之比其实也在往上走,

房价的上行空间已在过去两年里‘透支

’。

杠杆推动:

重点是

外因

。

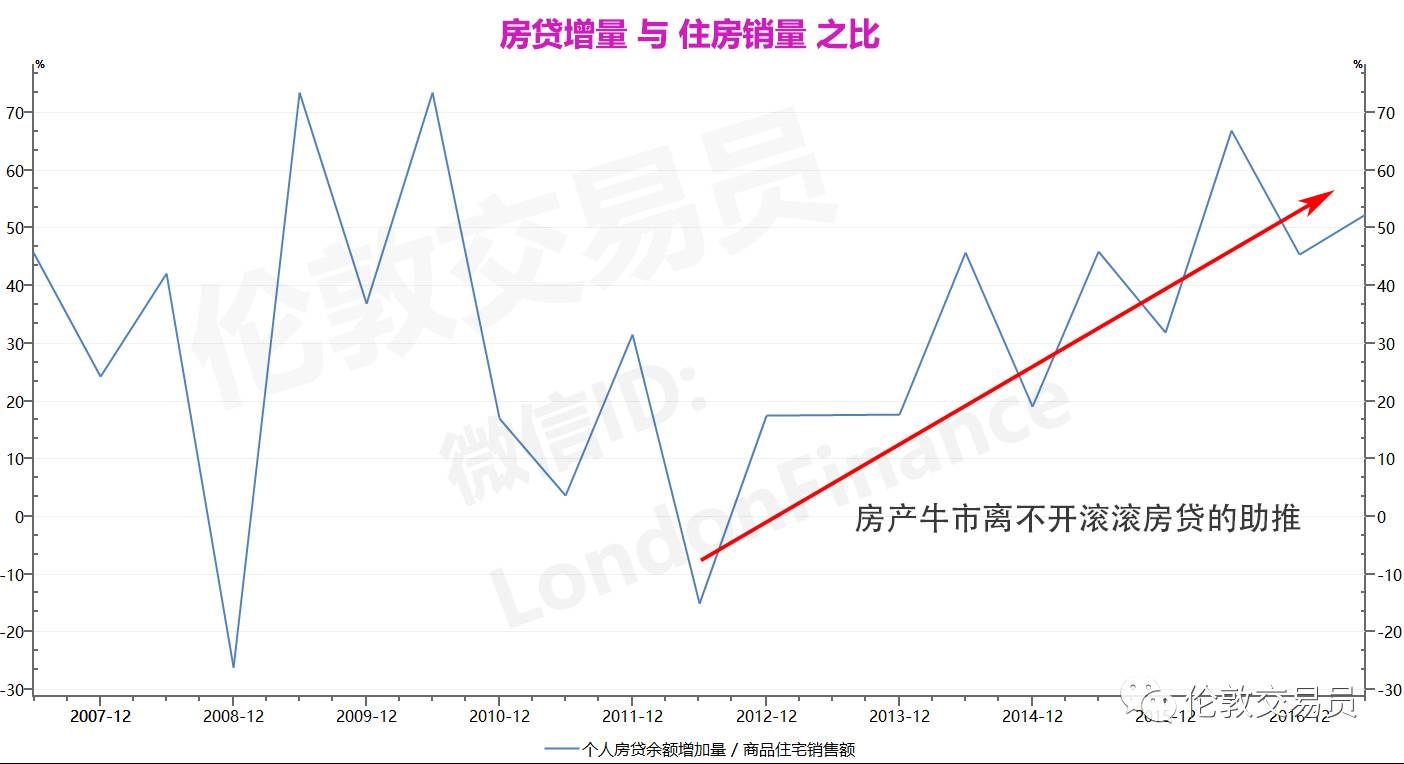

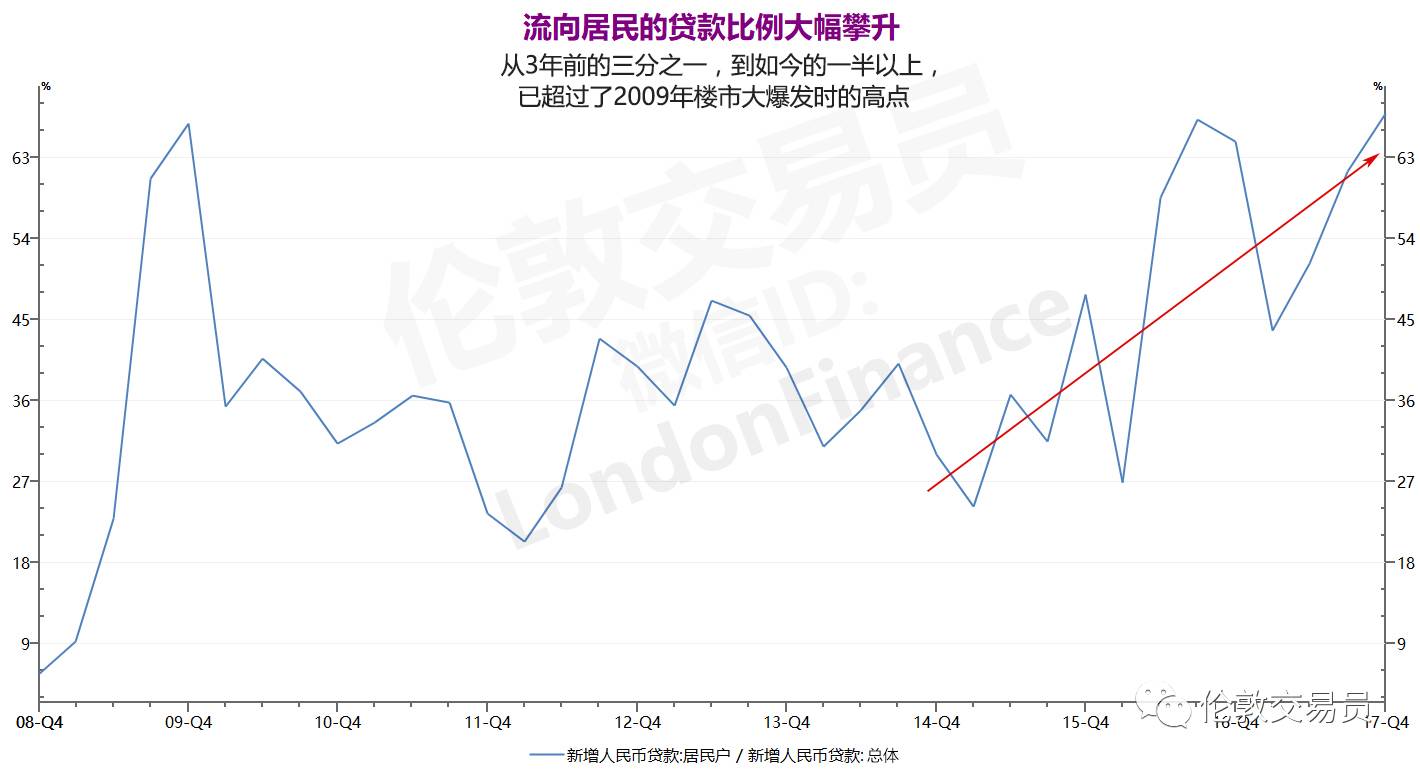

除了真实购买力的增加,本轮地产牛市的最强劲推力来自于

大幅攀升的居民房贷

。

地产销量在本轮周期中每年上一个台阶。

但是,居民

房贷

增量与住房

销售额

的

比值

也是在持续的上升的。现在这个比值已经达到了60%左右,见下图。

这是一个总量的概念,我们可以看到居民总体上加杠杆非常猛。

但更重要的还有结构 。

下图反映的是

三线城市房产销售额的占比

趋势。

在总体房贷增量与住房销售额之比持续增加的情况下,如果房产销售的主要推力来自于三线城市,那也暗示着

三线城市的

居民贷款杠杆也是往上走的

。

在过去,大部分的杠杆房贷集中在一二线。

因为一二线城市的商品房总价比较高,若老百姓要全款买房或大额首付会很困难,所以会增加杠杆。

所以从比例上说,

以往三四线城市的购房量上涨一般不会带动全国房贷的整体攀升

。

而现在正好相反

,三线城市的购房量和全国新增房贷的比例上涨是同步同向的。

这意味着,在今年一二线城市的房产销售已经下滑的情况下,持续增加的居民房贷并不主要投放在一二线城市,三四线城市也在大量动用银行贷款来买房。

也就是说,全国整体的居民杠杆比率,已经不仅是个总量问题,而是在各个城市都在依次攀升。

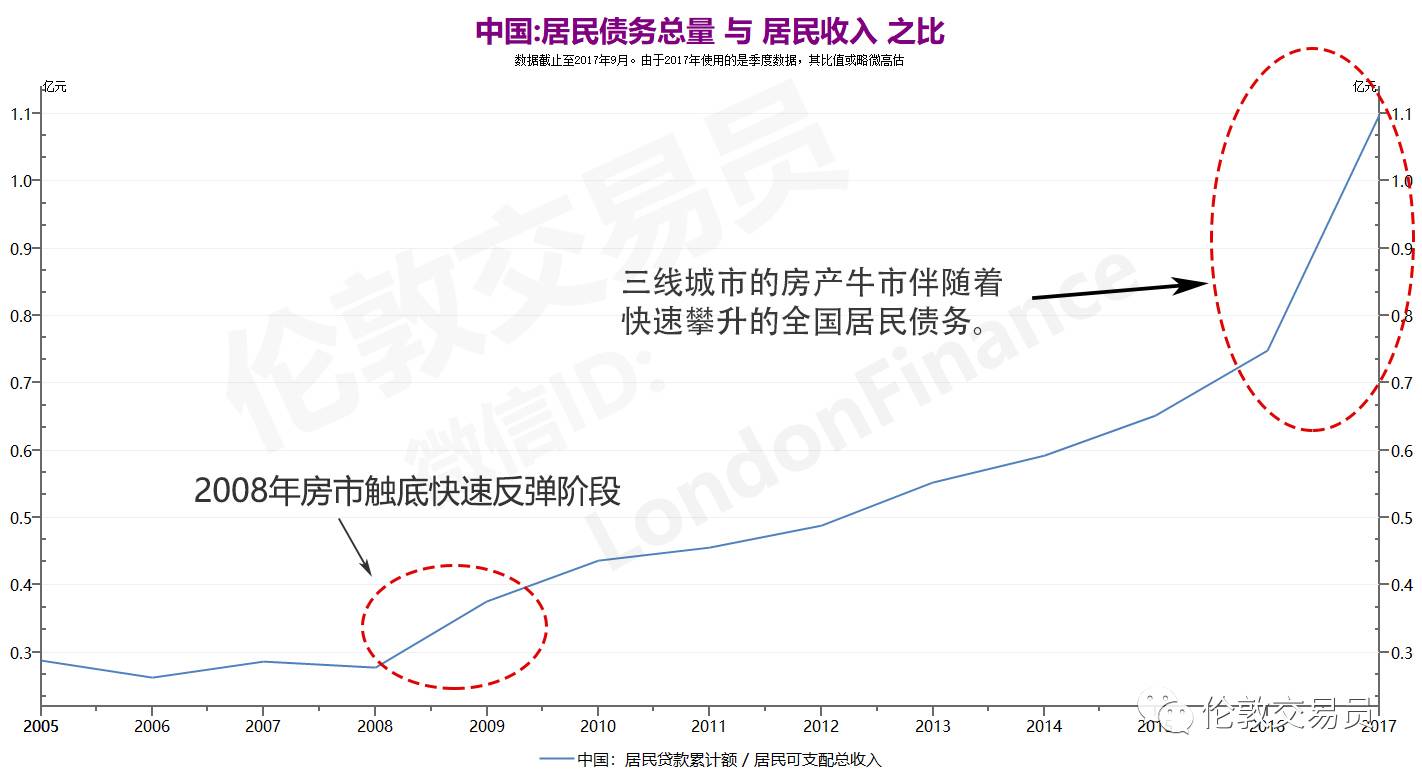

为何这个问题需要重视?

三四线城市本身的房产总价原来是不高的。如果三线城市居民也在加杠杆买房,意味着

全国居民对未来购买力的透支已经到了一个值得引起重视的程度

,

这是本轮房地产繁荣周期和以前不一样的特征。

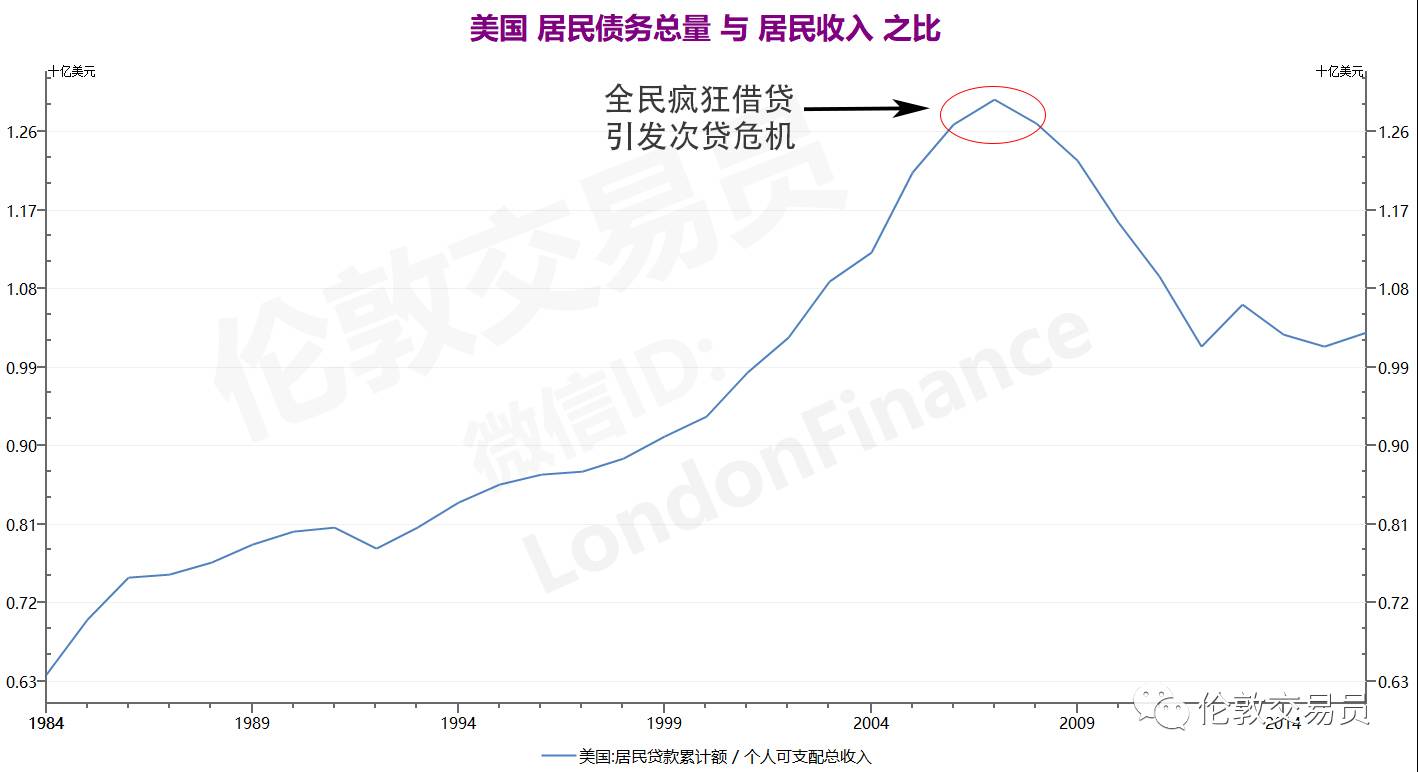

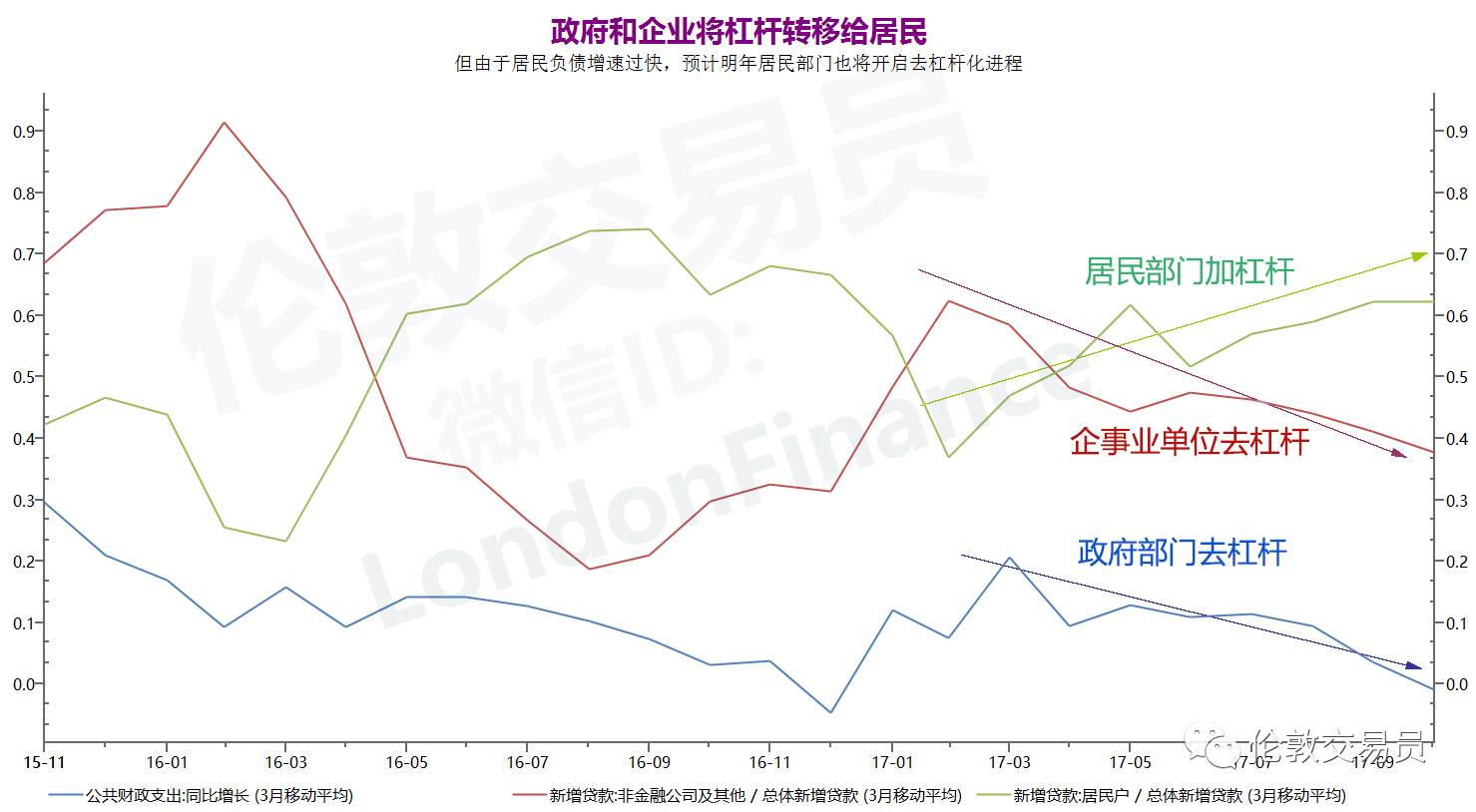

上图是

居民债务总量和居民年收入的比值

,类似于我们分析上市企业时的债务/收入比。

我们可以用这个比值大致衡量潜在信用风险,这个比值在过去20个月的时间里

快速攀升了20%+

。

2008年那一轮房市触底反弹它也上升的很快,但那个时候比值还很低,且后面几年的升幅也比较平缓,直到近期才又开始加速向上。

到现在,居民总债务与居民总收入之比已经超过一倍了,这是个什么概念呢?

国民年收入已低于总负债。

如果把我们的这个数和

美国

的数放在一起来看,也许会出乎许多人的意料,因为大多数人认为中国居民的资产负债表非常健康,中国老百姓非常喜欢存钱,不喜欢借钱去消费。

但实际上,

中国老百姓的负债/收入比其实已经超过'爱透支'的美国居民

。

在美国次贷危机前后,其居民债务总量与收入之比接近1.4倍,引发了全国性的违约风险。在接下来的10年,美国居民不断去杠杆,直至其债务与收入大致相等。

虽然现在中国居民的负债/收入比也超过了一倍,但不需要像'

标题党

'那样危言耸听,恐吓舆论说中国版的次贷危机即将出现。

毕竟,在美国次贷危机时,其居民负债/收入比中国当前还要更高,而且美国居民的储蓄率一直远低于中国老百姓。

在这想要表达的意思是,中国老百姓的债务水平和他的收入比值已经处在一个

非常不低的水平

,应该说

高于

大多数人的预期

。

销量天花板

房地产销售很难在未来有10%每年的增长。

因为,如果要房地产销售面积每年增长5-10%,即使房价仅轻微上涨,则意味着每年房地产的销售额得至少达到10%以上的增幅。

这等于在要求,

如果不想让居民债务比率进一步恶化,就需要让居民收入的年增长至少保持在10%以上。

但是,目前中国的名义人均GDP年增长也就10%,早已度过了经济发展初期时的爆发式增长阶段。

而且,居民的

年收入里已有约30%用于购房

。根据过去经验来讲,只要这个比例达到30%的水平就很难上去,住房的销售也很快会下来。因为不可能要求老百姓每年投入到房产市场上的收入比例无限上升,这是不现实的。

所以,从经济潜力来讲,房地产销售面积在未来能够有一个5%左右的增长其实就已经很好了,否则居民债务将恶化至危险边缘。

紧绷的贷款

银行也开始意识到向居民贷款的投放力度过大。今年接近60%的新增贷款都投到了居民部门,五年前,这个数字只有约30%。

过去几年,企业的投资活动因外部环境和政策原因放缓,总体上在不断收缩债务水平,融资意愿低。银行向企业部门投放大量贷款很困难,但又不得不想办法把钱贷出去。

于是,

银行在居民部门上动脑筋

,居民债务在过去几年快速增长(下图1),而其中的大部分都是房贷(下图2)。

今年,虽然居民部门的中长期贷款已经放缓,但短期贷款还在加速增长。

短期贷款其实也有可能流到房地产市场

,这就是现在大家说的消费贷的问题。

短期贷款都是消费贷款,就是说不需要拿房地产做抵押,或者不需要通过购房,就可以从银行拿到一个贷款额度,时间一般是一年左右,这些钱很多是为了临时的周转或者首付的问题。

现在首付比率提高了,原来是两成就可以,现在可能要三成甚至是四成。如果房价总价很高不少,居民的自有资金付不起首付,

有大量消费贷资金暗流到了房地产市场

。

但是,现在

监管机构开始清查消费贷的问题,这一块贷款增速今后也会回落

。

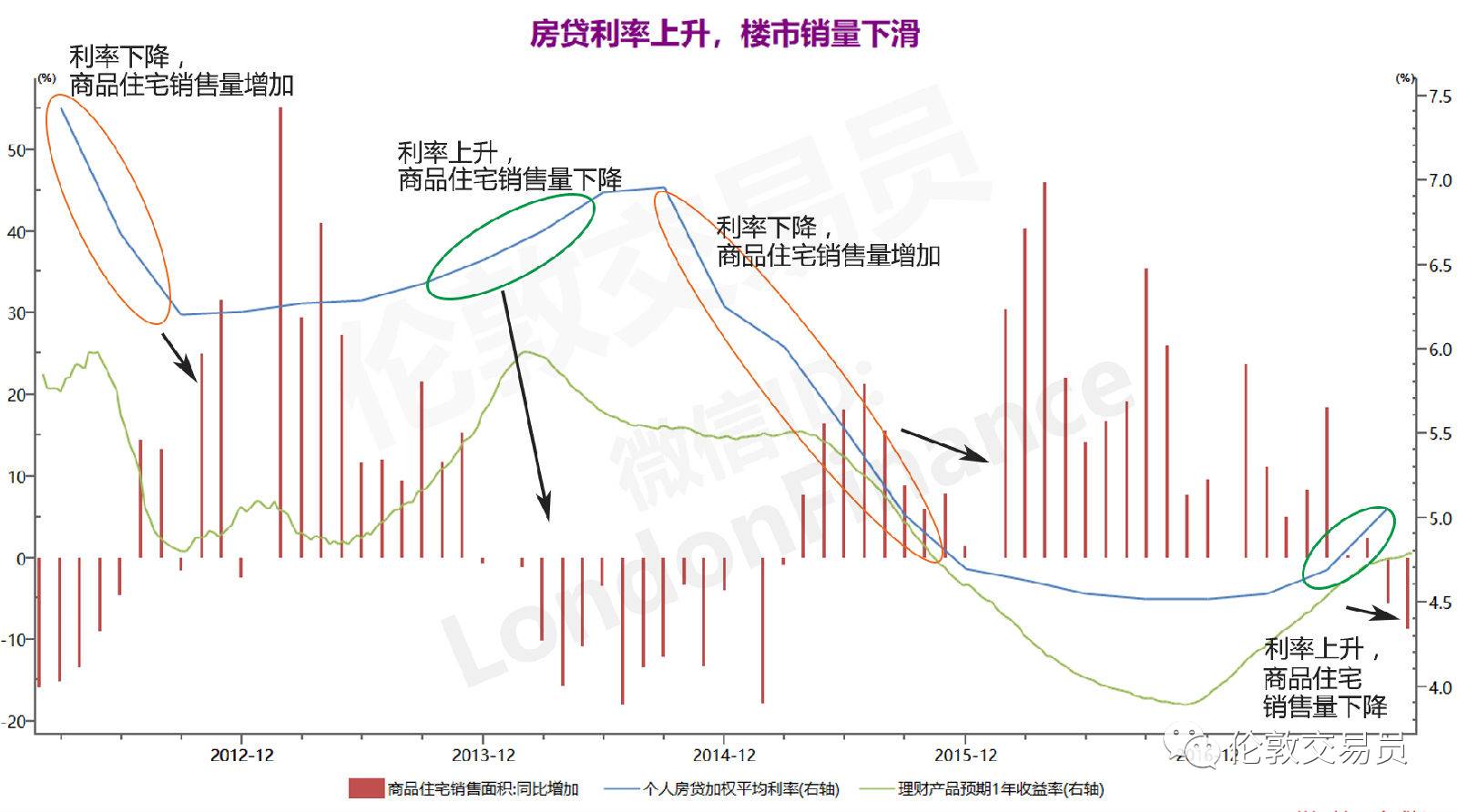

利率 - 机会成本

住房按揭利率

和

理财收益率

分别是购房者的

融资成本

和

机会成本。

在近期的金融去杠杆环境下,

这些利率水平是往上走的。

在

利率上升

的金融环境下,整个房地产的

销售面积也会持续收缩

(有一定时间滞后的

负相关性

,见下图)。

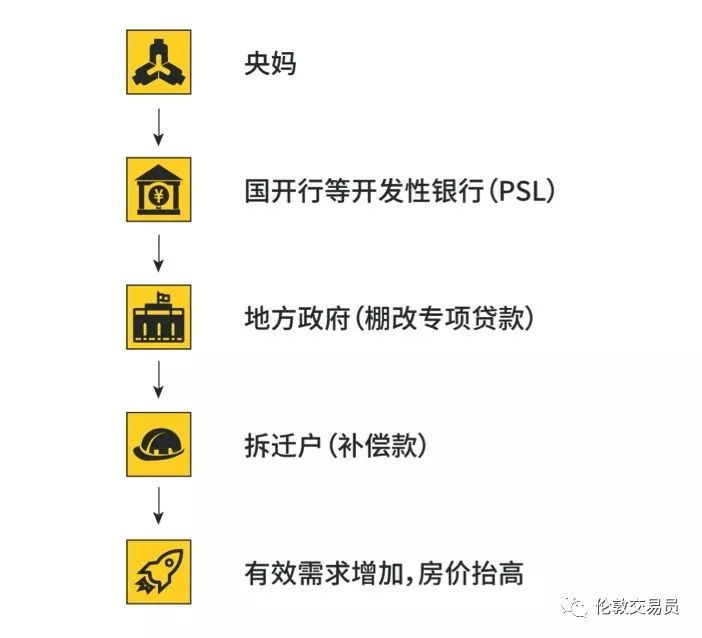

棚改货币化

当然,今年推动三四线房产销售大增的还有另一个重要原因,就是

棚改

和

货币化

。

棚户区改造每年都在做,但最近几年有所变化,增加了货币化的方式。

所谓货币化就是官方用钱的方式来帮助三四线的老百姓去买房

。

比如说,某个县城盖了大量新房,原来库存去不掉,现在鼓励居民去买,但买的时候需要把原有的地让出来,官方补贴一笔钱,通过货币化的方式来解决新房问题。

今年的商品房销售面积中,大概有

20%是跟棚户区改造伴随的货币化安置有关的

。

但谁出这个钱?

这个钱主要来自于

国家开发银行

。国开行大概

承担了整个棚户区改造资金的70%。

但大家都知道国开行现在的问题在哪里,今年的

金融去杠杆导致债券收益率

一直往上走。

中国十年期国债收益率又创新高,已接近4%。而国家开发银行发行的十年期债券收益率已超过4.7%。

因为国开行支持的都是政策性项目,贷款利率一般低于企业从银行拿到的商业贷款(目前大约在6%+)。现在国开行贷出去的整体贷款收益也就5%+,如果发债成本已超过了4.5%,意味着它的

利差还不到1%

,这还是不考虑当中成本的情况下。

随着

发债成本越来越高

,国开行现在的发债量已经在下降了。而且,因为

国开行不吸纳存款

,它所有的贷款投放都是通过发债获得的,随着

发债募集到的资金减少

,投放到项目中的资金量也自然会下降。

杠杆转移的故事

国家的一大特点,是逆周期性。

企业今年虽然赚了很多钱,利润很好,但是政府在讲供给侧改革。过去是说企业利润好了之后就要增加产能,增加投资,但现在政府不鼓励再做这些重复投资,所以

企业的融资增速没有起来,政府的融资增速今年也下去了

。

政府融资在过去两年增长最多,主要是搞建设。我们

现在看基建投资还比较高,但其实那是滞后反映的

,它源于过去两年的政府融资增长(毕竟先融钱,再建设),但现在政府融资也已开始回落。

国内现在三个部门当中,融资还在较快增长的就是老百姓。所以说,

当前整个投资资金其实是非常依赖于老百姓的加杠杆的

。

但问题是,到了明年,老百姓的融资增速也会往下走了。

就像过去企业拼命加杠杆的时候,政府拼命打压。现在居民的杠杆狂热被带起来之后,国家也会担心

若这个东西不及早控制,未来有可能成为新的金融风险源

。

也就是说,

去杠杆进程将从企业部门延伸到居民部门

。

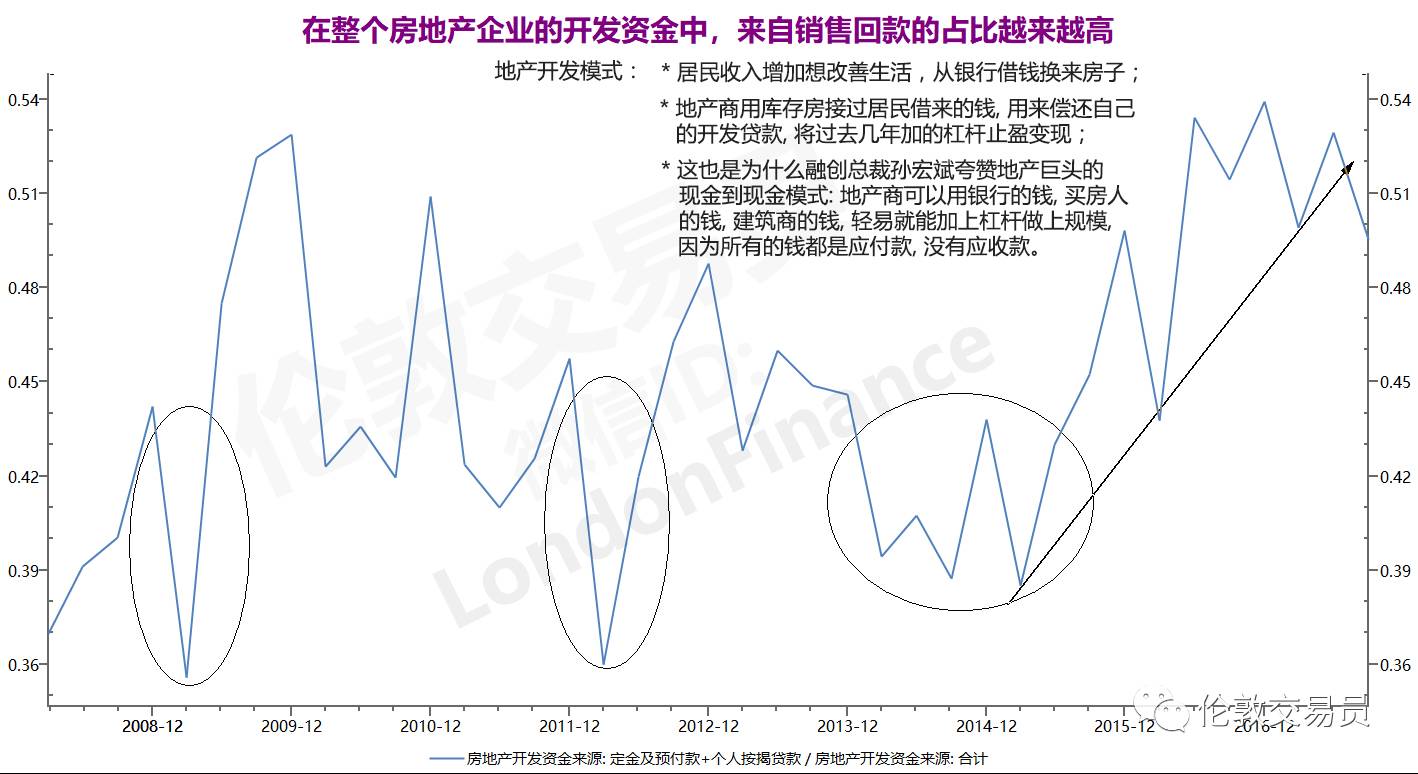

库存转移给了老百姓

在整个房地产企业的开发资金中,来自销售回款的占比越来越高

。这里面包括了两部分:一部分居民本身的首付资金,还有一部分居民通过银行获得贷款。

所以从

表面上看,今年地产商的资金很宽裕

(从恒大&融创自年初渐好的财务指标也可看出),但这些资金并不来自于企业借债,而是老百姓借债获得。

居民从银行借钱换来房子 -> 地产商用库存房接过居民借来的钱 -> 用来偿还自己的开发贷款 -> 将过去3年加的杠杆止盈变现。

积极的一面