版权声明:本文来自《eettaiwan》,如您觉得不合适,请与我们联系,谢谢。

台湾半导体产业协会的理事长卢超群预期“虚拟”摩尔定律时代即将来临,并将有机会为芯片产业再次迎来成长和盈利…

台湾半导体产业协会(TSIA)理事长卢超群

(Nicky Lu)

正期待“虚拟”摩尔定律

(

“

virtual

”

Moore

’

s Law)

时代的来临,因为它将有机会为芯片产业再次迎来成长和盈利。

“半导体产业即将出现另一个

30

年的成长期。”卢超群在接受《

EE Times

》采访时预测,“我们即将见证‘实质’的

1nm

制程技术出现。届时摩尔定律将以‘虚拟的’摩尔定律形式存在。”

半导体产业需要再次起飞。管理谘询机构麦肯锡(McKinsey)在

2015

年的一份报告中指出,从

1995

年到

2008

年,这个领域出现了

7%

的复合年成长率

(CAGR)

,为股东带来较整个股票市场更高三倍的投资报酬。现在,情况明显有了很大的变化。

尽管有些半导体公司持续成长以及不断并吞较小规模的竞争对手,但这个领域的整体成长和营收却一直在下滑。

卢超群认为,半导体产业将有机会摆脱年营收约4,000亿美元的停滞期,并在

1nm

时实现

1

兆美元的营收前景。他在日前于日本富山市举行的“

IEEE

亚洲固态电路会议”上发表《新芯片途径》

(A New Silicon Way)

一文,描绘了一个突破芯片传统线性微缩限制的新时代。

线性微缩明显已经达到实体极限了。卢超群指出,“人们经常说致力于

10nm

制程,但你其实找不到任何线宽达到

10nm

的这个等级。”

摆脱

2D

平面

这正是技术发展转而采取非线性路线的原因。2011年,英特尔

(Intel)

发布了三闸极

(Tri-gate)

技术,率先从平面开发的芯片上电晶体转向三维

(3D)

结构。采用

3D

结构后,即使是微缩

0.85

倍也能让电晶体密度达到像是以

2D

平面方式实现

0.5

倍微缩的效果,卢超群指出。

其它公司也纷纷追随这一趋势。东芝(Toshiba)建构了

48

个层

3D NAND

,这款记忆体已经用在苹果

(Apple)

的

iPhone 7

智慧型手机上。三星

(Samsung)

更进一步打造

64

层快闪记忆体元件。尽管其技术水准大约只有

32nm

,但实际上等同于

13nm

的效果,卢超群表示。

“我们现在正处于采用垂直电晶体的‘

Silicon 2.0

’时代,微缩参数大约在

0.8

至

0.85

之间。”他指出,“而到了‘

Silicon 3.0

’就会像是一种

3D

的形式。我们将见证越来越多的业者朝此方向发展。”

正如卢超群在发表的论文中所描述的,他预计在‘

Silicon 4.0

’将出现飞跃式进展。在当前

3.0

基础上的技术进步催生了许多新的应用,如扩增实境

(AR)

、虚拟实境

(VR)

和机器智慧,他表示。下一个阶段则是他所谓的“异质整合”

(heterogeneous integration)

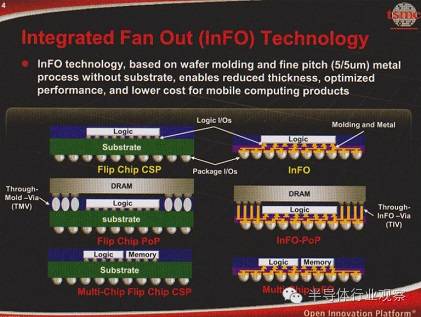

,或透过像整合式扇出

(InFO)

等技术实现矽晶和非矽晶材料的整合。

展望

InFO

和更先进技术

InFO是台积电

(TSMC)

公司开发的一种封装技术,由于将接合焊盘放在矽晶边缘,因而不需要再与基板互连。

InFO

可以使封装厚度减小

20%

、速度提高

20%

,同时提高

10%

的热性能。

英飞淩科技(Infineon Technologies)在

2008

年将这种技术发展成为嵌入式晶圆级球闸阵列

(eWLB)

,用于削减成本和封装厚度,同时提升元件的整合度。然而,在台积电推出商用化

InFO

之前,良率问题一直阻碍着这种新技术的导入。

InFO技术(来源:台积电)

“这种新的

InFO

结构将引领异质整合进入

Silicon 4.0

时代。”卢超群表示,“另一项创新是直通互连通孔

(TIV)

技术,它就像是利用一条管柱使芯片与外部连接。这样就能同时为芯片内部与外部实现水平和垂直互连能力。这是异质整合持续发展的关键。过去由于没有

InFO

技术因此无法实现

TIV

。”

如今,藉由InFO技术,芯片可以直接连接诸如透镜、感测器或致动器等目前嵌入于系统中但仍未微型化的元件,卢超群指出。

“这就是使用

InFO

实现的芯片与非芯片的异质整合。”他表示,“目前这些元件全部都被安装在印刷电路板

(PCB)

上,需要消耗很多功率。现在我们离最佳化的功耗还有

5

个数量级。”

在卢超群看来,这正是代工厂、芯片设计者和系统公司得以展开合作的新机会。芯片领域目前的整体产业规模约有3,000亿美元,但消费性电子则是一个拥有高达

1.6

兆美元的产业,他指出。

系统制造商需要异质整合来打造体积更小、功耗更低的元件,卢超群表示。

“未来将会十分顺利地过渡到这些新技术,毕竟我们距离摩尔定律的终结还有两代之遥。”卢超群表示,“三闸极、

3D NAND

和

InFO

等技术的进展如今都非常顺利。未来,芯片将持续微缩到

5nm

,而能够实现等效于

1nm

平面架构的性能。”

【关于转载】:转载仅限全文转载并完整保留文章标题及内容,不得删改、添加内容绕开原创保护,且文章开头必须注明:转自“半导体行业观察icbank”微信公众号。谢谢合作!

【关于投稿】:欢迎半导体精英投稿,一经录用将署名刊登,红包重谢!来稿邮件请在标题标明“投稿”,并在稿件中注明姓名、电话、单位和职务。欢迎添加我的个人微信号MooreRen001或发邮件到 [email protected]

点击阅读原文加入摩尔精英