1.

每一年都有新星升起,只不过,他们的光芒太过暗淡,没人注意。

每一年都有巨星陨落,因为他们的光芒太过耀眼,所以令人感叹。

今年,科技界有一批“两弹一星元勋”级别的科学家去世;文艺界,一代巨匠单田芳先生、金庸先生先后辞世。最近这位去世的巨星是张首晟,年仅55岁。

2018年12月1日,网上有消息称:据斯坦福校友告知,张守晟先生“从9楼还是19楼跳下来的。前一天周五还在和丹华的律所fund组开会。”

在科技界以外,很少有人听过张首晟的名字。而在科技圈里面,几乎没有人不知道张守晟。

张首晟是美国华裔科学家、斯坦福大学物理系、电子工程系和应用物理系终身教授。2007年,张首晟发现的“量子自旋霍尔效应”被《科学》杂志评为当年的“全球十大重要科学突破”之一。因为他对拓扑绝缘体和量子自旋霍尔效应的开创性研究,张首晟已包揽物理界所有重量级奖项,包括欧洲物理奖、美国物理学会巴克莱奖、国际理论物理学中心狄拉克奖、尤里基础物理学奖和富兰克林奖章。

张首晟被称为近年来离诺贝尔奖最近的华人科学家之一。杨振宁说,“他获得诺贝尔奖只是时间问题”。除了具体的科学发现之外,张守晟先生还对中国相关科技领域的研究进展起到了巨大的推动作用。

2.

张首晟先生的人生经历不复杂,大致分三个阶段,优秀的学生,优秀的科学家和优秀的投资家。

张守晟祖籍江苏,在上海出生。张家在静安区的祖屋有一处阁楼,对于幼年张首晟来说那是一处奇妙之地。张首晟在阁楼里发现了爷爷辈儿的大学毕业文凭,伯父的大学毕业年册,类似《西方哲学史》、《西方艺术概论》这些难得的书籍一一在列,从康德到黑格尔,从达芬奇到罗丹,从杨振宁到李政道,从艺术到科学,包罗万象。张守晟的启蒙教育就在这间满是书籍的阁楼里。

1978年,张守晟初中还没毕业,就赶上恢复高考,父亲拿给他一套数理化自学丛书,读了一个暑假,“试了一下”,他就考上了复旦大学。那年,他15岁。

张首晟曾回忆说,“我的初中学校很差,如果按部就班再读普通高中,也许结果就和今天不一样了,人生的成就总是跟你一些十字路口上的选择有关。”

16岁时,国家开始公派留学生出国,张守晟被选中派去德国柏林大学;20岁,他来到美国投到杨振宁的门下攻读物理学博士。

有更多的自主时间之后,张首晟由着“性子”干的第一件事就是读书,“狂读书”。他说话常常被身边的人形容为“跳跃式”的。他在小学时基本上把“对自己人生影响较大”的书都读完了,但从来没有从头到尾读完过一本书。在他看来,读书是一个了解思维方式的过程,不是吸纳所有信息,而是有针对性地进行筛选。

张首晟在德国柏林留学期间,有一个暑假到哥廷根大学游玩,经过物理学家海森堡墓碑时,发现上面刻的是不确定性原理,玻恩的墓碑上是波函数。张首晟被这一肃穆场景深深打动。此后的二十多年的时间里,他成为世界一流的科学家。

张守晟非常勤奋,对自己要求极高。

2012年冬天到2016年夏天,华中科技大学徐刚教授曾在斯坦福大学师从张首晟做博士后研究工作。

徐刚回忆说,有一段时间,数学上出现了一种新的反演算法,张首晟花了一两周的时间,就基本上掌握了这一数学领域的知识点,认为这一新的数学工具可以帮助解决强关联方面的物理计算问题,还指导自己的博士用它做一些更具开创性的工作。

“他对自己有非常高的要求。”2013年到2014年前后,张首晟在学习人工智能和区块链知识,他每天晚上都会抽出两个小时学习,从最基础的理论学起。“有一种雷打不动的自律,普通人真的很难做到。”

张首晟非常忙碌,他的时间安排精确到分钟。有一次,张首晟要去俄罗斯领一个物理学大奖。在飞俄罗斯之前,他还抓紧时间和团队成员在办公室开组会。

在徐刚教授看来,张守晟先生是非常具有“正能量的人”。事业顺遂,家庭幸福。他深爱着自己的妻子和一双儿女。

在投资界也有不少人知道张守晟,因为他还是一位很有影响力的投资家。

与全球其他著名的大学不同,斯坦福大学有浓厚的创业文化。那里走出了惠普、雅虎、谷歌等诸多科技巨头。

张首晟最初进入投资圈也是因为斯坦福的氛围影响。张守晟和斯坦福计算机系教授孟德尔·罗森博格正好是邻居。两家孩子某天在一起踢球的时候,罗森博格和张首晟闲聊起自己的创业项目VMware。张首晟很快看到了其中的机遇,当即决定投资入股。如今的VMware市值高达200亿美元,他的先见之明也得到了丰厚回报。

此后他也陆续投资了四五个项目,有的项目也以几亿美元的方式退出。但张首晟真正涉足系统性的投资还是在2013年。他和自己曾经的学生谷安佳博士创办了丹华资本,意在连接史丹福大学和中国。丹华资本大部分投资都来自于中国顶级的投资机构和优秀的企业战略投资,而投资目标则聚焦在硅谷,也是诸多中国资本走向美国的合作对象。

丹华资本管理超过6亿美金规模的两支美元基金和一支人民币基金。

张守晟去世,让许多人感到震惊。

人们不解的是,如此杰出和成功的人,为什么会选择用跳楼的方式结束自己的生命呢?

3.

社交媒体上有不少人推测,张首晟去世与当前中美关系,或者华为CFO孟晚舟在加拿大被捕有关。

对于种种猜测,张首晟家人的一名代表对《南华早报》表示,“这种无知的猜测是没有依据的”。这位代表说,“我想借此机会驳斥将张教授的去世与中美关系趋紧或其他事件联系起来的种种猜测。丹华资本确实在美国的‘301报告’中被提及,但并没有接受调查或其他任何行动。” 301调查是指美国贸易代表办公室依据《1974年贸易法》第301条对美国的贸易伙伴国家进行调查。

也有不少人认为,是因为投资失败导致的。

张首晟曾多次在公开活动或发言中表示看好区块链技术。2018年6月,张首晟撰文陈称,“今天出现的区块链技术,也会导致新的时代。这个时代的革命强度可能是互联网革命的十倍、百倍。互联网时代只是信息交换的时代,而区块链时代有了价值的交换,我们可以产生数据的市场,每个人拥有自己的数据,然后在交换的过程中产生新的价值。”

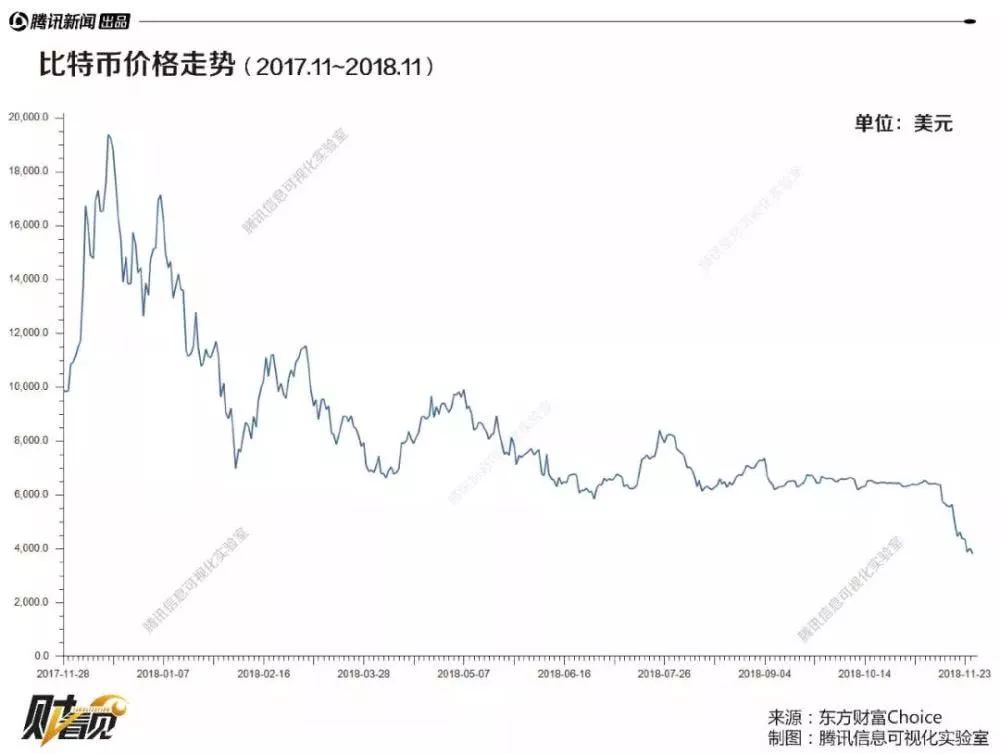

然而,2018年影响了许多人的大事件正是与区块链密切相关的数字货币暴跌。

自2018年11月14日起,在6000美元上方横盘2个月的比特币突然大跌近800美元,并在接下来的十几天内多次重挫,在19日、24日跌破5000美元、4000美元关口。截至11月27日,比特币收报3779美元,12天内价格跌去了40%。与2017年12月近2万美元的价格相比,跌幅超过80%。

与此同时,全球加密货币系数暴跌,11月底的最后一周,全球市值排名前100的加密货币中,有73种跌幅超三成。

CoinMarketCap.com的数据显示,加密货币市场的总市值已经从2018年1月的高点,蒸发掉7000亿美元,缩水百分之八十五。

2011年4月,比特币价格第一次达到1美元,2017年12月,1枚比特币价格高达近2万美元。7年的时间,比特币价格涨了2万倍!两次暴涨暴跌中,有人一夜暴富及时撤退,也有人眼看已到手的巨量财富付诸东流。

据三言财经统计,截至目前,丹华资本以投资包括公链、钱包、浏览器、跨链协议等各类区块链项目共42个,其中已上交易所进行流通的有15个。15个项目的平均跌幅为92%。

如果数据确实如此,那么这个经济损失就很难用“巨大”来形容了。因此有人推测张守晟自杀离世与过于自信自己的判断导致投资失败有关。但这毕竟是推测。

4.

2018年12月7日,《知识分子》和《赛先生》在联系张首晟家庭发言人Sean McCormack及其团队后,得到授权,再次予以澄清:

张首晟教授的家人在讣告中已经明确,张教授曾在不同时期与抑郁做过斗争。医学告诉我们,一般人不容易理解抑郁症,有时亲人也不能都时时察觉。张教授的去世应该让我们大家更加珍爱和关心抑郁症患者。

澎湃新闻也与张守晟家庭发言人联系,并发文澄清相关传言。

对于张首晟教授“在斯坦福大学跳楼自杀”一说,张首晟家庭发言人回复称:张教授死于旧金山,而不是斯坦福大学。据悉,斯坦福大学位于美国加利福尼亚州旧金山湾区南部的帕罗奥多市,距旧金山市约有1个小时的车程。

12月6日,张首晟教授家人发布的声明提到张首晟教授“在与抑郁症斗争后”“意外离世”,不少媒体由此理解为张首晟教授死于抑郁症。

对此,张首晟家庭发言人告知,事实上,“张首晟教授的家人不曾知道张教授被诊断为抑郁症。然而,回想起来,他们开始相信他有抑郁症的症状。”(His family was not aware of any such diagnosis. However, inretrospect, they have come to believe he had symptoms of depression.)

“事后看来,这个家庭如今明白了张教授的挣扎比每个人所需经历的日常生活压力更加严重”,张首晟家庭发言人说:“可悲的是,我们知道,即使是最亲近的人也往往不知道爱人的痛苦。我们希望你们尊重张教授家人的隐私和他们的悲伤过程。”

抑郁症这种疾病的确是很多人很难理解的。许多名人都经历过抑郁症。比如画家梵高、影星玛丽莲·梦露、小说家海明威、英国王菲戴安娜、美国总统亚伯拉罕·林肯、影星张国荣、作家三毛。还有歌星许巍,著名的节目主持人崔永元,等等。这些人里面有不少人选择了自杀。

让人感到意外的是,给许多人带来数不尽欢笑的幽默大师憨豆先生也是抑郁症患者。更意外的是,现代心理学鼻祖威廉詹姆斯也是抑郁症患者。也就是说,即便是擅长洞察人类心理的心理学家也会患上抑郁症。

一般来说,心脑血管疾病、癌症,或者伤残,这些生理上看得见摸得着的疾病更让人担心。而心理或精神疾病往往受到忽视。

根据世界卫生组织(WHO)对“抑郁症”的说明:

抑郁症是全球健康不良和残疾的主要原因。根据2017年最新估计,目前有3亿多人李欢抑郁症,从2005年至2015年,增加了18%的左右(这个增加幅度是巨大的)。球范围内约有4.3%的人罹患抑郁症,发病风险最高的三个群体为年轻人群、孕妇/产后妇女及老年人。抑郁及焦虑障碍每年可导致超过一万亿美元的经济损失。

中国抑郁障碍患病率为4.2%;焦虑障碍患病率为3.1%。

抑郁与日常的心境波动及针对日常生活挑战的一过性情绪反应不同;尤其是当抑郁长期存在,程度达中度或重度时,抑郁可能构成严重的健康问题:患者深感痛苦,工作、学习及家庭功能也受到损害。极端情况下,抑郁可导致自杀;后者每年夺走近80万人的生命,已成为15-29岁年龄段个体的第二大死因。

显然许多人都低估了“抑郁症”的人群数量,以及“抑郁症”的危害。

5.

提到抑郁症,不得不说一个人,这个人是陈天桥。盛大网络、盛大游戏、盛大文学的创始人。这位身价数十亿美元的富豪,也是“抑郁症患者”。他很可能会改变人类抑郁症的历史进程。

30多岁时已经有用数亿美元财富的陈天桥曾经问了自己一个问题,“我很富有,拥有想要的一切,包括非常幸福的家庭。但为什么我总是感到不快乐?为什么我会惊恐发作?为什么我总是不满足?”

这个故事得从头讲起。故事的资料,绝大部分都源于Bryan Walsh对陈天桥的访谈口述。

1999年陈天桥创立盛大。大约有三年的时间,他的精力完全在业务上。剩下的时间里他一直在和压力作斗争,即使在2008年公司股价达到历史最高值,以及2009年盛大游戏拆分上市,募集到了12亿美元时,也是如此。

但是陈天桥总觉得“有东西在我心里积聚”。有一些夜晚,或者早上,同事拨错了电话号码,把电话打给了他。他猛地醒来,心脏砰砰砰地狂跳。有一次在飞机上,他突然觉得自己好像心脏病发作了。他说,那不是心脏病发作,而是惊恐发作。

那时候,陈天桥意识到自己出问题了。

2010年,当惊恐不断发作,甚至被诊断患有癌症之后,陈天桥和妻子雒芊芊(盛大集团副总裁)决定换个新环境。卖掉一部分公司的股份,在新加坡定居。

至少用了两到三年,他们才在新加坡安定下来。那时,陈天桥还会了解以前竞争者的动向,在他看来的二线公司逐渐赶了上来,占据了盛大的市场份额。他想要回去参与竞争,尽管知道不应该这样做。

他说,

“这是一种挣扎。很多人沉湎于他们过去的成功,认为这就是他们所能拥有的。但是你会看到很多人还是很挣扎,因为竞争,因为不同的压力,他们的生活充满了压力。”

陈天桥抑制住了回到市场搏杀的冲动,转而进入精神世界,思考人生问题、生命问题。

陈天桥的夫人对佛学感兴趣。以往,他总是对妻子说,“别浪费你的时间。”然而,这个观念在他生病期间改变了。

“但当我36岁被诊断患有癌症时,我意识到佛陀说得真对。我很富有,拥有想要的一切,包括非常幸福的家庭。但为什么我总是感到不快乐?为什么我会惊恐发作?为什么我总是不满足?”

“佛陀说我们必须从内心寻找答案。事实上每个人都是在人世间受苦。这是佛陀的基本教义:人生即苦。很多人不相信。但是人生就是受苦,因为即使有快乐、有幸福、有豪宅,但有一天你会失去它们。最后你注定会死。你不得不体验这种种痛苦,即使在你感到快乐的时候。所以我说,佛陀是对的。”

此后,在陈天桥决定开始人生第二篇章——做慈善时,他和妻子聚焦于如何减轻痛苦。

得知陈天桥的决定之后,有人跟他说,你应该关注如何治疗疾病,而是不是疾病的症状——痛苦。陈天桥说,疾病也是症状,疾病是死亡的症状。“疾病是通往死亡的道路。死亡是我们人生中唯一的疾病。无论什么疾病导致死亡,最后的阶段都会很充满痛苦,恐惧、痛苦、未知。所以我认为治愈人生的痛苦是治愈死亡的最好方法。如果死亡没有痛苦,那就像睡觉,不是吗?”

为了从科学上理解疾病、死亡和痛苦,陈天桥约见了300多位相关领域的科学家。

他问精神病科主任:“你什么时候能安装成像设备?你什么时候能通过某种生物标志物来诊断抑郁症?”

这些问题都源于陈天桥的人生经历,他说,“我认为自己有某种心理疾病,真的觉得自己有问题,大脑里有某种化学物质或其他东西。例如,我会害怕坐飞机,虽然我是很理性的人,知道这是最安全的交通方式,但依然害怕。我服了药之后,恐惧感突然消失了。这说明你可以通过科学方法发现所谓的恐惧、抑郁症。但是神经科学似乎就此打住了。”

他和这些科学家得出判断是一致的:神经科学是认识大脑的瓶颈。

此后,陈天桥拨出10亿美元资助神经学方面的研究,包括投入1.15亿美元创建加州理工学院陈天桥与雒芊芊神经学研究所。这是有史以来对基础科学研究最大的捐赠之一。

他们把第一个需求称为大脑治疗——应对增长迅速的心理疾病,他们认为这将是未来的巨大挑战。“不只是心理疾病,还有神经退行性疾病。我们都会变老,某一天你一定会得上阿茨海默病、帕金森氏病或其他这类疾病。抑郁症已经成为了首要疾病。我认为我们的研究对此会非常有帮助。我相信在接下来的10到20年,基础研究在这方面会做出很大贡献。”

6.

2018年9月5日在加州硅谷的门洛帕克(MenloPark),陈天桥对外展示了他亲自制片,全程策划,由BBC纪录片团队打造的一部纪录片——《打开思想的大门》。来自加州大学伯克利分校、加州理工学院、哈佛大学、复旦大学附属华山医院、牛津大学和斯坦福大学的12位著名科学家介绍了脑科学研究、精神病学、神经医学、生物学、机器人技术和人工智能领域的巨大进步,并展示了这些进步将如何帮助患者。

《打开思想的大门》自9月中旬通过美国DiscoveryChannel在全球播映后,获得了持续好评。仅在中国、美国两地在线浏览量已超过2000万人次,被科技界人士盛赞是难得一见的精彩脑科学科普片。此外,在2018年戛纳媒体及电视企业奖评选中,这部片子一举获得医学、教育和科技三个类别的金奖。

我们来看其中有关抑郁症的一个片段。

一位中老年的抑郁症患者回顾了自己抑郁症的历程,

“直到30岁出头,我才意识到有些事情不对劲儿。所以我被抑郁折磨了40多年了。我抑郁的严重程度到了完全把人拖垮的程度。身体上的疼痛、心理上的痛苦,以及愤怒,能让人发疯。你变得更焦虑、更紧张,更加神经质,更烦躁不安。而且还会有生理上的症状,持续的头疼和胃部不适,还有腹泻。它让你的整个生活暗无天日。我觉得可以这样说,就好像我头上罩了个袋子,同时在捉摸我周围的世界是什么样的。但是你看不见,因为你无法与世界完全互动。”

“我大概吃过二三十种不同类型的药物,都没有效果。有的情况是药物根本不起作用,还有的情况是副作用太严重,让你觉得要死了。我还试过各种谈心疗法之类的,都没什么实际帮助。”

有关抑郁症治疗,斯坦福大学精神病与行为科学临床助理教授诺兰.威廉姆斯(Nolan Williams)说,

“按照世界卫生组织的说法,抑郁症是世界上的头号致残疾病。去年超过了癌症和心脏病。大约三分之二的患者,通常对传统的抗抑郁药物有反应。但大约有三分之一我们称之为难治患者。他们基本上药物治疗无效,心理疗法也不成功,确实没什么别的办法了。我接诊的,通常是这种病人。”

威廉姆斯继续介绍,现在科学家们正在研究一种对“难治型”抑郁症的电磁疗法:

“抑郁症是大脑在回路水平上失常造成的一种病症。这种失常发生于我们所称的认知或思考回路,以及边缘或情绪调节回路。全世界有很多研究人员相信经颅磁刺激技术对抑郁症有帮助作用。这种技术使用一个与核磁共振扫描仪差不多磁场强度的电磁体。但这个电磁体聚焦于脑部。表面上看,这个疗法还是很有效的。但是,它不能有效作用于顽固的难治性患者。所以我们开发了一种非常强力的经颅磁刺激仪,直接取用大脑本身使用的同一种信号。这让治疗时间出现了数量级上的降低。”

当前的研究表明,电磁疗法对抑郁症患者的康复作用是显著的。那位被抑郁症折磨了40多年的患者说:

“经过他一个星期的治疗,四十年来,我的抑郁症基本上第一次痊愈了。我仿佛进了天堂,进了极乐世界,就好像获得了重生。我的所有感觉都兴奋起来,对我来说就是一个全新的世界。我进行了第二周的治疗,效果持续了大约两周。我现在期待接受更多的治疗。”

“当我的症状完全缓解时,我对生活充满期待。生活就好像一个巨大的糖果罐,我想一头扎进去。我的大脑可以更好的工作。我能做一些事情,我有了做事情的渴望。这种感觉太棒了。一种健全的感觉。”

科学家们对这项研究充满期待:“这个疗法让我们能真正救治那些通常找不到有效疗法孤独无助的抑郁症患者人群,从而拯救许多生命。”

显然,如果电磁疗法最终被证明是安全有效的,那么,有一天,这种治疗能够普及,费用大大降低,将是数亿抑郁症患者的福音,也是人类的福祉。

所以,当你看到这篇文章的时候,可以随手把它发到你的朋友圈。说不定你朋友圈里的富豪,或者将来的富豪,以及现在或将来的科学家们,会投入这项事业。

7.

显然,面对疾病和死亡,减轻痛苦已经是非常难得,但仍然是不够的。

陈天桥仍在思考更深层次的问题,“我们试图回答这类宏大的问题,比如什么是意识?我们是谁?什么是真实的,什么是虚拟的?这种讨论似乎太学术了,但它对我来说真的很重要,我认为对很多人都很重要。几千年来,这些问题是整个人类提出的终极问题。我们这代人也许有幸能找到答案。”

在对生命问题的追问上,科学走了很远很远,却又仿佛刚刚踏上征途。

然而,就当前已经有的科学发现已经能给我们带来巨大的启示。事实上,当一个人有了深刻的生命科学方面的知识就会发现一个显然的认知:生命是神圣庄严的。

我们的身体里有千亿个神经元,相当于银河系星体的数量。

我们的身体里有百万亿个细胞,它们的复杂、精微与广袤,如同浩瀚的宇宙。

所有这些细胞都是一个个生命科学意义上的个体生命。

在我们活着的每一天,它们在发挥各自的功能,也在不断的“生住异灭、成住坏空”。

当然,我们还能感受、思考整个的世界。

我们的思想,无中生有,又从有到无,生生灭灭,永不止息。

财富也好,成功也罢,人始终在如意与失意之间徘徊。

有时候,有些人忽然领悟到,没病没灾就是幸福。

在跌宕起伏的人生之中,也许还有那样一些时刻,一个人会忽然领悟到:活着就是幸福。

相关文章

抑郁的人可能比正常人更清醒

抑郁,控制不住悲伤,怎么办?

抑郁绝望又面临压力怎么办?