本账号系网易新闻&网易号“

各有态度

”签约账号

评论区话题丨你觉得曾国藩和湘军的成功性多高?

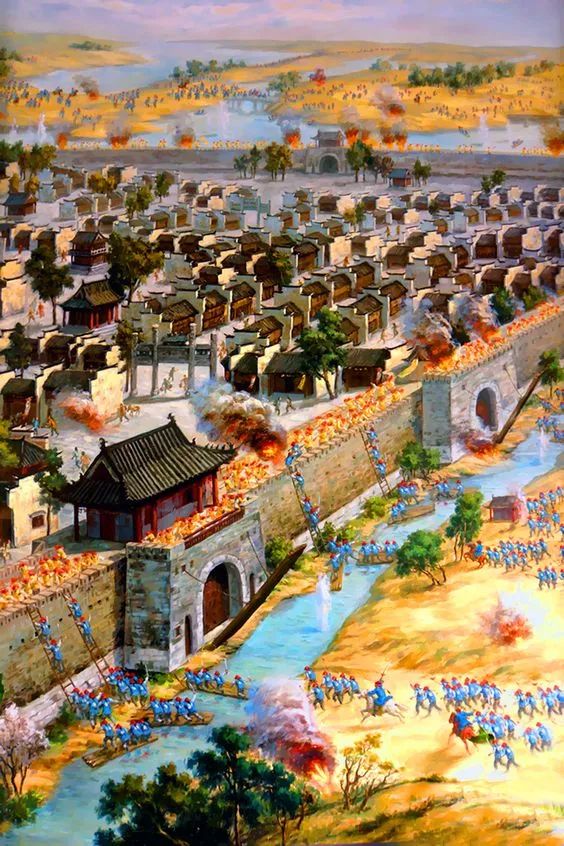

1864年,曾国藩的湘军攻克了了长江下游的重要目标天京。

这不仅意味着轰轰烈烈的太平天国势力被击败扑灭,也让南方汉人的势力在清朝的军政结构中,达到了前所未有的高度。以至于很多人后来的文人都有一丝浪漫的幻想,希望曾国藩在如日中天之时,起兵反清。

然而,以儒家大义为武器的曾国藩,根本没有任何这样的意愿。哪怕坊间流传着部众们想拥戴他的流言,也是无动于衷。那么,我们后世人从全局角度去看当时的具体情况,是不是能发现曾国藩如此忠于清朝的秘密?

颓废的清军

正在攻打天京城的湘军

从绝对军事实力来说,曾国藩在某个时刻,还真的拥有推翻清朝统治的实力。

平定太平天国的1864年,对于大清自身而言,的确是个微妙的年份。原有的军政结构设计,在当时降到了一个前所未有的低谷。而曾国藩率领的湘军,则刚好处在实力的巅峰。

清朝原有的军事体制,主要由两部分组成。

20万八旗军作为国防力量核心,平时分驻重要城镇,战时抽调作为远征军的骨干。60万绿营作为辅助兵力,分别驻守城乡和险要隘口。平时巡逻捕盗,战时跟随八旗行动。这是清初统治者为可能爆发的未来战争,设定的战略筹划。

清军最初是以八旗带绿营的结构应对战争

但是在实际的战争中,清朝皇帝越来越不希望抽调和消耗作为国本存在的八旗部队。绿营就成为了各种内外军事行动的绝对主力。

根据统计,1767年进攻缅甸之战,绿营出兵22000人,八旗出兵仅有3000人。1787年平定台湾天地会之乱,绿营出动10000人,八旗出兵才区区100人。到太平天国爆发的前夜,清军出动的人次中,八旗仅占9%,绿营则占了九成以上。

同时,随着岁月的变迁,承担主要战斗任务的绿营也日渐腐化。

在嘉庆年间爆发的川楚白莲教起义中,绿营前后出动20多万,花费白银近一亿两千万两,却师老无功。最后不得不大量临时雇佣乡勇,四处堵击白莲教军。

鸦片战争中的各地绿营都表现极差

到了道光咸丰年间,绿营更加暮气沉沉。

鸦片战争时抽调内地绿营赴沿海抗敌,沿路抢劫喧哗,到了战场空发数炮,随即卷旗遁走。太平军在金田初起之时,连家属在内只有10000多人。当时仅广西境内的绿营就有22000多人。但在太平军连续机动和打击之下,竟然一筹莫展,不吃败仗就是万幸。

从实际作战中看来,绿营的弊病多如牛毛。

本着死道友不死贫道的原则,部队常常坐望友军遭难不救。平日里衙门气息渗入骨髓,以粉饰自身武德为拿手好戏。临阵则专捡便宜,论功则百般钻营,打输了还要互相甩锅。训练废弛让士兵们不愿意肉搏,只图在远处施放枪炮。等敌人迫近,则弃枪炮奔逃。

虽然绿营的战斗力差,却是打架斗殴的高手。各地绿营之间,经常因口交琐事大动干戈。如果待遇稍有缺乏,就可能全营立刻喧哗闹事。

虽然打仗不行 绿营兵的斗殴水平却是有保障的

清朝的中央军被重创

清军最后有战斗力的中央军都位于京师附近

此时,清朝最大最精锐的预备机动集团是京师驻军。

包括京师八旗和直隶一带驻防的绿营,是清朝凭为国本的支柱兵团。即使到了咸丰年间,也拥有超过地方部队的战斗力。

从阻截太平军北上的战斗就可以看出,他们任然有着不错的战斗力。

他们不仅用绿营和八旗军的火器阻挡了太平军精锐的猛攻,还有以骑兵为主的蒙古八旗帮助,向北上太平军四面猛攻。结果在天津等地多次战斗中,大败太平军。最终将北上太平军全部歼灭。

面对联军的进攻 清军的精锐也没有还手之力

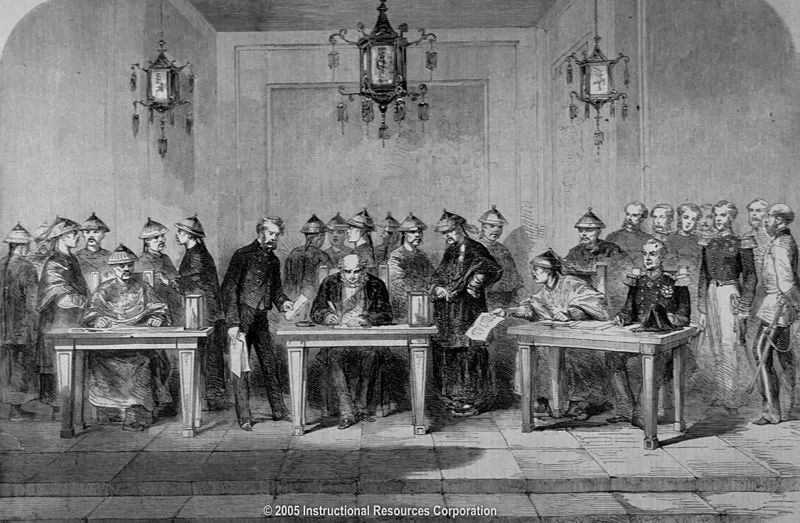

但这支清朝任为栋梁的精锐兵团,却在1860年遭遇了可怕的英法联军。

从大沽口到张家湾和八里桥,清朝最富战斗力的马步军被先进的近代军队所击溃。这场突如其来的大战,对于北方清军精锐来说,的一次沉重打击。

《北京条约》签订后,面对安徽等地声势不断壮大的捻军,清军北方集团的主帅僧格林沁,率领直隶兵马10000余人,会同五省军队进行征剿。虽然仍保留了一定的战斗力,

但实力已经无法与第二次鸦片战争之前的水平相提并论。

清军精锐被重创 客观上促成了湘军的地位进一步上升

湘军实力不宜高估

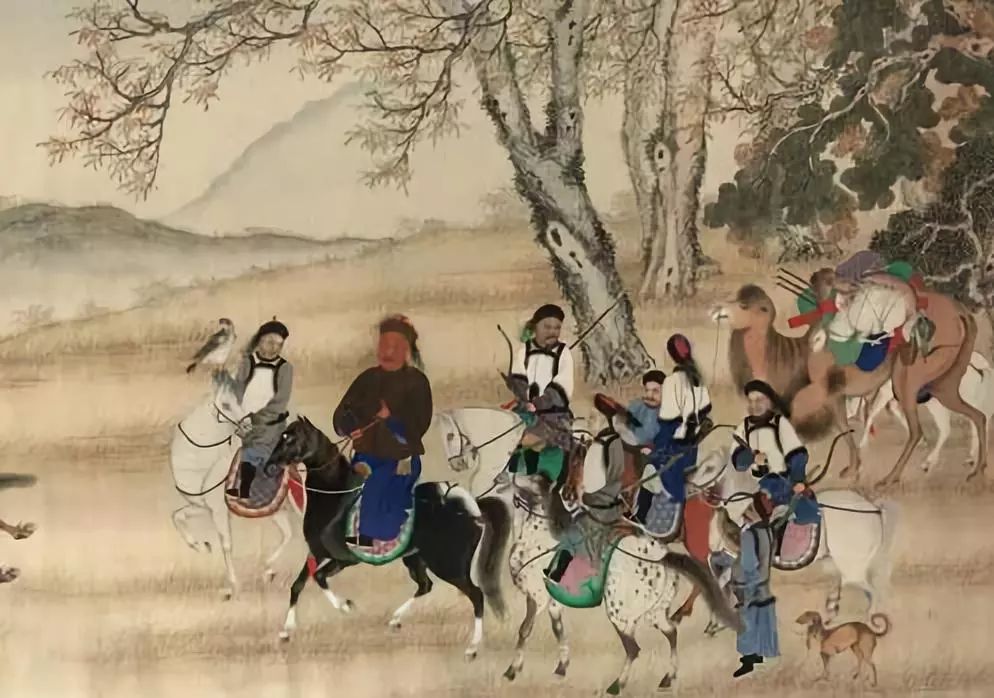

可与曾国藩齐名的蒙古王爷 僧格林沁

如果曾国藩真的决定在攻下对旧主反戈一击,他面临的最大对手正是这位清朝最后倚重的蒙古亲王--僧格林沁。

由于个人的发迹全凭皇帝赏识,僧格林沁对于清廷异常忠诚。他自己也就成为了当时和曾国藩齐名的统帅。

从在大沽口开炮袭击英法外交船队,到在谈判桌上摔杯俘虏联军的谈判团队。僧格林沁在为清廷效力的时,已经达到了无所不用其极的地步。

在经历了八里桥的决定性惨败后,他依旧在1862年督阵主持对安徽山东等地捻军的进攻。但麾下的五省兵马,大都由临时招募的乡勇和蒙古牧民充当。不过,正是这么一支良莠不齐的大军,却有着让湘军异常忌惮的力量--骑兵。

旧照片上的僧格林沁

湘军对骑兵的忌惮,由来已久。

早在三河镇之战中,就是因为太平军数千骑兵的突然出现,导致湘军全线崩溃,6000湘军全军覆没。后来清军调查这些骑兵的来源,发现不就是从北方匆匆赶来的捻军弟兄。所以,若是曾国藩的湘军执意北上,遇到实力更强的蒙古和察哈尔骑兵,后果难以预料。

同时代的湘军,则达到了纸面实力的巅峰。

从最初以500楚勇被班底,编练出的17000陆军和10000水军,已经扩张了4倍有余。在攻克天京城时,全部的湘军系部队加起来,足有120000人的规模。为了强化作战能力,他们还大量购入西洋武器,仅水师就有船只一千余号,炮位两三千位。放在长江流域的南方战场,近乎没有敌手。

湘军的大部分武器还停留在几百年前

但也是在表面辉煌的1864年,湘军开始面临的重大的士气问题。

湘军虽在组织系统上有所革新,其本质仍然属于战时临时组织的一种雇勇性质的民兵。由于士兵都来自于特定地区,一旦遭遇重大伤亡,容易造成对士气的极大打击。

在经历了长期的出省作战后,湘军和各地绿营兵联合作战,也逐渐被传染了官军的油滑风气。

在进攻太平天国的后期,湘军也出现了各种原本只有绿营才有的现象。包括缺额不补、败绩不报、骚扰地方、友军不救、私自离营等等。这也表面湘军正在整个清朝的官僚和军事体制中,快速堕落。

在北方战场上 清军用骑兵非常得心应手

清朝想要驱使这支军队去承担保卫家乡之外的任务,所用的办法无非高官厚赏。在湘军将领方面,大量军功积累带来的是全体将官的飞速升迁。

根据不完全统计,在攻占天京前,清朝31个总督、巡抚一级的地方重镇官员,湘军大将已经占据了其中的19个。除此之外,还有大量因为没有实缺职位而以记名提督、记名道台等记名职务统领军队的编外官员。所以,有多少已经身居高位的人愿意跟随曾国藩起兵造反?实在是一个难以马上知道答案的问题。

打下天京城后,湘军还获得了数量惊人的财物。

由于太平天国实行公有制,私人不能拥有财产,所有财物大都存放在圣库之中。但湘军上缴给清朝政府的缴获却寥寥无几。另一方面,却有人目睹湘军在长江江面驾驶船只,满载财宝和妇女向西返回家乡。

湘军的大部分武器还停留在几百年前

所以,1864年开始的湘军,已经人心思归,无心恋战。这种情绪甚至连曾国藩都不能控制。

当皖北捻军再度集结,曾国藩竟然调拨不动一兵一卒北上阻挡捻军。次年,曾国藩受命北上剿灭捻军时,还有十八营湘军没有裁撤,可竟无一人愿意跟随老帅出征。最后竟只有一营勉强跟随曾国藩北上。此时湘军已经到了不能战且不愿战的地步。

湘军在攻克天京城后 也掠夺了大量的财务

更强的竞争者

李鸿章的崛起 就有牵制曾国藩的意思

如果曾国藩决定逆势而为,那么他很快就会面对一个比自己后劲更足的竞争者--李鸿章。

作为曾的幕僚出外掌兵的李鸿章,原本只是曾国藩希望在上海保持势力的谋划。

希望李鸿章可以看守住这个每月可供饷银六十万两的聚宝盆。但没想到李鸿章抵达上海后,对老帅要求协饷的书信一再拖延。反而利用上海获得惊人的财富,迅速扩张自己的势力。

大量装备新式武器的淮军

到天京被攻克时,李鸿章建立的淮军在已经扩充到70000人,配有英法教官,行军都用洋操。全军装备了前装单发洋枪,并用榴弹炮、臼炮、加农炮、康格里夫火箭等重火力武装起来。

这是清朝最早的踏入近代化门槛的军队。尤其是英国军官戈登率领的常胜军,拥有30多门榴弹炮和其他炮队4个营,在当时是攻克城池的第一利器。当使用老式火炮的曾国荃率领50000湘军在天京城外一筹莫展之时。李鸿章借助戈登的洋炮队在苏浙一带所向披靡。太平军重兵把守的城池,几乎不能抵挡现代化炮火的轰炸。

清朝也看准这一点,着重拉拢李鸿章作为牵制曾国藩的一招大棋。不但默许他疯狂扩军,更封为一等伯,赏双眼花翎。

作为低效湘军势力的重要棋子,想要淮军和湘军一起反叛清朝,可能性微乎其微。一旦曾国藩的湘军图谋不轨,就势必被来自东面的淮军重创。根本不可能有从容进军北京的机会。

由英国人戈登组建的常胜军也归属李鸿章的控制

国际社会也不答应