战争与艺术,乍看之下很难把二者联系起来,但二十世纪初,是现代艺术的盛年,也是第一次世界大战的纷乱年代。许多现代艺术作品都与反叛艺术与战争有着细密的联结:艺术如此蓬勃而叛逆,如肆虐的洪水般淹没了知觉的形象,无拘束地自由泛滥开来,战争,像是这场艺术革命的终极演绎。

“单读 classics ”系列第二本图书《春之祭》出版之际,我们举行了一系列线下活动。 4 月 15 日的第一场沙龙,我们邀请中央美术学院邵亦杨教授与许知远、于威共谈《春之祭》,探讨先锋艺术与政治、战争之间的隐秘联结,反思时代秩序的裂变与重组,以及我们时代的审美和知识分子在我们时代的角色等问题……

主持人:

我没想到今天一下来这么多观众,谢谢大家对单向空间的支持。四月初,单读 Classics 计划推出了我们的第二本新书,

《春之祭——第一次世界大战和现代的开端》。

这是一本非常有意思的书,它的独特之处在于作者突破了艺术史和战争史本身的范畴,而进入了文化史这个非常宽广的视域,通过现代主义艺术来解读一次世界大战背后的文化冲突。

相信提到 19 世纪的艺术,大家都能想到充满幻想的浪漫主义,或是庄严的新古典主义,但是可能提到 20 世纪艺术的时候,就会感到比较困惑,会对这种艺术的突然断裂感到迷茫不解:不知道为什么短短的半个世纪,艺术就会发生这么大的变化?其实,它背后隐藏了很多社会文化的动机。

我们非常有幸请到了中央美术学院年轻、非常有才华的邵亦杨教授,和许知远先生以及单向空间联合创始人于威老师,一起为我们解读现代主义艺术的故事,欢迎!

昨日的世界与现代的开端

于威:

刚刚我们的同事杨慧——这套单读 Classics 计划的幕后主使——已经简单地跟我们大家说了一下,单读 Classics 计划从去年底开始做。实际上,像我们广告上说的一样:我和许老师创办单向空间已经十几年了;十几年间我们最想做的一件事情,实际上就是希望能够把思想这种东西凝聚成一本厚重的书,再通过我们的渠道能够推送给像你们这样孜孜不倦,在这个时代还能在这样一个下午赶来听这样一场沙龙的年轻人。这种成绩是我们单向空间的使命。

今天也特别高兴,许老师和邵老师都在场,我们就言归正传,开始谈一战,不太想谈当时的一战,德国是怎么样,奥地利是怎么样,或者欧洲是怎么样。我特别想先问许老师一个问题,当时的中国是什么样的?好多人可能真的一想到 19 世纪初,第一次世界大战,就觉得是在一个遥远的西方发生的事情,我特别想知道在这么广袤的中国,我们在那个时候是一种什么样的状态呢?

于威,曾历任艺龙网新闻、生活、读书频道主编,《经济观察报》总编室主任及总编辑助理,《生活》、《东方企业家》总编辑,搜狐网总编辑及媒体副总裁,现为北京单向街文化有限公司首席执行官。

许知远:

一问这个问题,我就想起了一个插曲,邵老师肯定熟悉那个插曲。聊我们 70 后这代人,都会深受茨威格的《昨日的世界》的影响。那时候,我们这代人都有逃离中国的欲望,后来逃到悉尼去了,觉得中国是特别无聊的地方,别的国家才是有意思的地方,历史发生在那些地方。所以,读当时这些欧洲作家是我们的一个逃避方法,印象非常深的是茨威格在《昨日的世界》里面,描绘了一个光辉的、进步的黄金时代的世界,从 1876 年左右一直到 1914 年“一战”爆发之前,是那样一个和平、进步、稳定、日益繁荣,文学艺术在迅速膨胀的时代。

在读的时候,你会潜移默化地把自己带到那个语境里去,好像自己真的生活在那个世纪。但事实上,等年长之后,我突然想起来,我是一个中国人,我不能假装我是一个欧洲人。中国是什么样的,在现在的历史书写之中,整个亚洲在发生什么事情,中东在发生什么事情,实际上被屏蔽在我们所看到的整个欧洲的书写之外了。但事实上,在看这本书的时候,我觉得非常有趣,它讲述的和中国历史既有相近的地方,又有不相近的地方。不同的地方在于,欧洲人在回忆 1914 年之前,认为它是一个黄金时代,但如果从那时候算起,从 1841 年算起的话,中国则完全处于一个屈辱的时代,完全是一次失败接一次失败,而不是一次进步接一次进步。同时,中国也深受欧洲当时所有的现代性的影响。比如说,欧洲艺术从 19 世纪末开始,受到新技术的影响,新的声、光、电世界对他们的刺激,一个现代的全球世界的影响。当时那么多非洲艺术开始影响到欧洲的艺术家,这是因为全球化在涌动。

许知远,作家、单向空间联合创始人。2000 年毕业于北京大学计算机系。曾任《经济观察报》主笔、《商业周刊/中文版》执行主编。已出版作品《那些忧伤的年轻人》《一个游荡者的世界》《祖国的陌生人》等。

这是现代性的一个新体验,一个全球化的新维度出现了。而在某种意义上,这些东西也在中国发生了。只不过,在中国艺术形态中,最重要的其实是书写艺术。视觉艺术也好,声音艺术也好,都不是中国的主流艺术,中国的主流艺术是书写艺术。再到那些文人,他们也有很多类似现代性的体验。比如,梁启超写的文章突然开始受欢迎,他的语言开始变得更通俗、更夸张,他把过去的历史全压缩了,把过去的文言文释放出来了。当时在东京搞革命的年轻的作家、政治家们,也都是现代性的体验者,他们在异乡体验到了一种新的冲击、一个新的全球化维度,同时他们也体验到一种语言的加速感。

这本书里的人物,就是在寻找语言的加速感。新的速度会带来新的情感变化、新的行动变化。如果你再看 1890 年代那些人的辩论,一直到 1905 年东京发生的辩论,语言的速度在明显加快。这些加速度运回到中国,又影响了新的年轻人,影响到年轻的陈独秀这些人,会带来一种新的心理变化。这种心理变化会转化成某种新的社会思潮,会变成某种新的政治行动,也跟中国 1911 年的辛亥革命有剧烈的关系。

我觉得在中国和欧洲之间,这种又像分离、又在某些方面非常紧密的联系,是通过现代技术来达成的。比如,在视觉上有一种新的感受。当时在上海张园里演的戏剧,他们会演波兰的戏剧、演埃及人的戏剧,他们当然都是亡国的国家,刺激着中国人,相当于是中国人第一次把世界意识带入到中国的语境里面去。所以,如果参照中国社会的变化,当然还有日本明治晚期,他们会带来一种新的颓废,在长期的膨胀之后,就是增长和富强之后的社会倦怠和厌倦。

康有为和梁启超

如果把这些图景放在这样的写作里面,这个写作会变成一个更有趣的文本回照,而且中间多少有着历史的穿插。比如说康有为,我们想想他当年流亡之后,1908 年曾经路过土耳其,我们上一本书《佩拉宫的午夜》里讲的伊斯坦布尔,他目睹了整个土耳其革命运动和凯未尔怎么开始兴起。他无意中看到了这些,甚至记了下来。包括康有为去意大利、去欧洲等很多旅行,他是奢侈的、浮华的一个人。其实茨威格所描述的世界,康有为也曾经描述过,但他们的视角是不一样的,他带着一个中国人的视角来看待。所以,这是不是实际上等于在英文世界、欧洲世界拓展了他们的这种关联?如果我们逐渐、缓慢地把中文的世界、日文的世界、阿拉伯文的世界,能够都引入到这样的写作之中,人类历史会变得无比的辽阔,然后中间的节奏感会越来越复杂而又清晰,这是一个非常诱人的东西。

在技术革命与思想潮流之间

于威:

对,我觉得这个特别重要。在 20 世纪初的时候,我们何以定性为这是第一次全球化的产生,那时候的书写革命实际上是加快了整个社会的文化艺术、思想政治等方面的进程。在那个时代的人们可能不了解,但是想一想 30 年前、20 年前,当互联网还没有像现在这样普及的时候,社会节奏和现在已经大不相同了。这种社会技术的进步也好,科技进步也好,它在某种程度上是不敏感的、不被大家所重视的,只有当它繁衍到文学和艺术,繁衍到政治体系当中时,我们回过头来看,才意识到这件事情是如此的重要和如此的塑造了整个形态。我特别想知道的是,在 20 世纪初,为什么是艺术家们成了冲锋队,成为一个号角?

邵亦杨:

艺术一直都是思想的中心,因为艺术是抽象的,即便再现世界,也是一个带幻觉的世界,它不是现实本身,所以它没有直接的文字狱这种问题,因此艺术一直是特别超前而领先的。还有一点,就是一战时的技术带来的革新是非常大的,并不是从文学开始,也不是从艺术开始。

大家想象一下,没有灯、没有电的世界是什么样的,然而 19 世纪末有了电、有了电灯。再想一下,这是一个巨大变化;我们再也想不出这么大的一个变化了;我能想象的是我小的时候,没电视和有电视是一个什么样的巨大差别?我们突然觉得好像电影搬到家里来了。后来有了电话,然后有了手机。可能新一代,比如 80 年代到 90 年代,你们几乎都没有感觉到有这么激烈的变化。而20世纪初的时候,那些艺术家,像未来主义艺术家,突然有了汽车:马车是什么速度,汽车是什么速度?艺术家们看到的世界完全不一样了,他们的世界观都不一样了。在《春之祭》里有一个跨越大西洋的伟大人物,艺术家也都表现了他。他是英雄,所有人都知道他,因为有人竟然用飞机穿越了大西洋,这是一项创举。那样的革命,我们可能再也体验不到了,那是最激进的时代,所以那时候就有这样的艺术,想要推翻一切,一切都可以从头再来,一个崭新的世界开始了,我们要砸烂旧世界,那些艺术家就是这么想的。

一战甚至被认为是一件特别美好的事情,为什么呢?因为新的可以代替旧的,美好的可以战胜邪恶的,一次大战解决所有问题,所以很多人勇敢地上前线去了,未来主义艺术家有一大半勇敢地上前线去了,然而他们死在了战场上,所以一战给人们多少教训啊。还有,俄国革命也是激动了多少人,为什么最激进的艺术在俄国,为什么《春之祭》出现在俄国?那都是因为他们那时候有着非常激动的思想。俄国人认为莫斯科的图腾就是圣乔治屠龙——圣乔治这个伟大的、神圣的人物要杀掉邪恶的龙。所以,俄国人认为他们有义务来拯救全世界,那时候基督教也叫新天地——展示一个新的世界。所以,科技改变人的行为方式,改变人的思想方式,直至今天。我们回顾过去可以看到,现在的技术革命也照样改变我们现在的思维模式,然而它怎么改变我们,我们如何反省艺术对我们的影响呢?

邵亦杨,中央美术学院教授,博士生导师,人文学院副院长,澳大利亚悉尼大学艺术史论系博士,主要著作有《后现代之后》《穿越后现代》《西方美术史——从 17 世纪到当代》。

于威:

您能稍稍给我们预演一下,比如说在上一次这样一个巨大工业革命的成就,造就了比如现代派、未来派等现代艺术,我们现在实际上处在另外一个变革的节点上,我至今似乎没有看到任何艺术类的苗头,我们看到有多媒体,有各种各样的装置,但好像没有形成一个潮流,也没有形成一种雏形,能跟我们大概说一下这个吗?

邵亦杨:

我们现在世界还是跟那个时候有非常大关系的,技术革命还是非常厉害的。因为 internet 的出现才是真正全球化世界的开始,原来应该说是国际化,不叫全球化。因为全球化是一个全球的对话,我们有了 internet 以后,自从有了 internet 以后,就全国、全世界范围内所有人都可以相互交谈,但在这之前只有一种优势压倒另一种优势。过去的国际性,无论是共产主义的理想、乌托邦式的国际性,还是自由资本主义的国际性,他们都认为一种思想可以统一世界,用他们的强力、用他们的科技就可以统一这整个世界,所以他们这个乌托邦理想是全球都要接受的理想,不是全球化的、相互对话的,而是我要求你、我支配你。所以,这个思想的最早来源就是对达尔文主义的错误解读,比如说物竞天择、适者生存这个概念的错误解读、错误理解。

达尔文主义就这样被简单化地翻译到中国,近代中国的情况是非常相似的。因为近代中国需要进步,物竞天择则适者生存,所以我们必须进步,否则我们要被别人吞掉,你死我活的斗争,我不赢就输了,全世界都是这样的想法,一定要强,大国崛起,我吃了你,你吃了我。而现在的社会是 win- win,就是大家都要好,不要一个胜利,另一个失败。那个时候就觉得大鱼吃小鱼、小鱼吃虾米这样的逻辑,但是实际上达尔文讲的不是这个道理,是所有的物种都是有它发展的文化和地理环境的,它们都有存在的理由,并不一定强势的就必须吃掉弱势的,反而你看恐龙当时那么强势,不也在地球上消失了吗?二战之后,思想界才特别强调这种思想,一战时是强势的思想,国际主义的霸权思想一直延续到二战,尤其在纳粹主义精神里得到最可怕的体现。

文艺青年真是危险的物种吗?

于威:

我想,在 20 世纪初之前,一战爆发之前,整个世界在某种意义上是一个有秩序的,有内在的逻辑性,思想都要有一定的原则吧?然后,我们整个的社会是一个固态的,流动性也不是特别强,一战等于说把积蓄的动能一下子给释放出来了。我特别想听许老师讲一讲,《春之祭:第一次世界大战和现代的开端》里面所有活跃的艺术家、作家,他们都是特别危险的文艺青年,和之前像巴赫、像莫扎特这样温顺的、宫廷的艺术家们就是有着特别不同的特质。他们的危险之处在哪儿?包括它对我们未来整个 20 世纪的影响,尤其是反作用于政治体系这一方面是怎么体现的?

许知远:

我好久都没想这么大的问题了。我对这些东西是一个追寻的过程,比如说我20多岁的时候,可能十多年前,就最迷恋那个时代了。随着现代主义兴起的那段时间,是一个群星灿烂的、高度戏剧化的年度,对于年轻人来讲是特别有诱惑力的,艺术、诗歌、文学、政治行动所有领域都有某种关联。Stravinsky 这么惊人,然后马雅可夫斯基投身于革命的洪流之中,更不要说未来派那些小混混了,包括当时很有名的意大利诗人邓南遮又是这么一个稀里糊涂的人,有的人投身于纳粹,有的人投身于共产主义,有的人投身于不同的颓废派。那段历史让我很着迷,而且那里面可能是一个非常明显的断裂和新生的过程,就像弗吉尼亚·伍尔夫在 1910 年说的那句很著名的话,就是人性发生变化了。最近,我在用微信两年之后,突然发现我的人性发生变化了,这是相似的。当然,对伍尔夫来讲,它也是刚才邵老师讲的那种剧烈的速度、新的体验带来的。这给了我一个追溯,开始我是充满兴奋的,想理解这个东西到底发生了什么,它们跟 19 世纪有什么关系,跟 20 世纪后来的灾难有什么关系。

弗吉尼亚·伍尔芙

在过去,艺术家不是这样的一个形象。如果从最早期来讲,山洞画的人或者说荷马史诗里的人,他们是流浪汉或者是一群集体创作者,口口相传的东西,中国的《水浒传》、《西游记》都是口口相传的文本传统,它不是一个独立产生的传统。到了文艺复兴,甚至到了启蒙运动,艺术家是宫廷的,为别人服务。到了19世纪,这个形象开始发生变化,贝多芬变得更桀骜不驯、藐视权力,到波德莱尔就更是了,一起反对所有经济的繁荣,然后终于在价值观上变成一个挑衅者,可能到19世纪中叶,这种艺术家形象慢慢地树立起来,他们是个边缘者和挑战者。他们那时候声音也不大,包括他们所有的尝试,印象派也好,他们都是社会中的一部分而已,对欧洲来讲,对中国更别说,在某种意义上,他们是传统意义上的历史书写者,托马斯·卡莱尔,包括再往前的爱德华·吉本,或者思想家马修·阿诺德等批评家,都不是传统意义上的挑衅的艺术,就是我们理解的挑衅家。

它是怎么慢慢发生变化的呢?刚才邵老师讲的社会突然加速,新的颜色、新的声音、新的动力都出现了,传统的东西就不能够去应对,怎么捕捉呢?于是,一群新的东西就开始兴起。同时,过去没有完全断裂,从文艺复兴到启蒙运动建立起来的现代人的思维习惯,一个个人成为理性的个体,同时又跟宗教有某种关联。这个东西没有完全断裂,这个传统仍然存在着,接下来开始反抗传统的这个力量突然变得非常大。19 世纪末期是一个非常混杂的景象,如果在美国当一个艺术家是毫无前途的,最有名的作家马克·吐温已经很老了,年轻的艺术家没有希望;如果你生活在19 世纪末、20 世纪初的美国,你想出人头地、成为商人,最定义时代的是洛克菲勒、J. P. 摩根,就是他们的马云、马化腾。艺术家在那个时代的美国是没有任何机会的,但是商人是有机会的,也是一种崭新的人种、物种,这是前所未有的一个新的探索领域。

这个领域是由哪些东西演变发生的?包括《春之祭》这本书里书写的芭蕾舞,他们是第一次把芭蕾现代化,芭蕾以前是非常传统的,就跟梅兰芳之前一样是一个传统的东西,但是一个人突然把它变得现代化了。那是一个特别有创造力的年代。放在历史中看,一是不同的历史时刻会有不同的群体绽放的。你在 17 世纪的话,成为开普勒、牛顿这样的科学家是时代最有创造力的核心,这些人就群星灿烂地出现,改变我们对世界、对人所有的认知。如果你生活在 18 世纪的法国或者欧洲的话,伏尔泰、卢梭、狄德罗这么一个群体大放异彩,颠覆了一个世界的想象。而如果你生活在 19 世纪末到 20 世纪初的欧洲,你要当艺术家,那时候他们颠覆着想象。如果在 80 年代中国的话,要当诗人才颠覆,要当北岛去,当蔡国强都不行。不同的年代不同的群体突然展现出来,他们最能够抓住时代的新精神、新语言,他们过去有某种关系,但又反抗过去,他们会造就奇妙的一个时代。所以,我觉得对于现代主义,19 世纪末、20 世纪初就是这么一个时刻。

启蒙时代

于威:

你没回答我的问题。我就说兴起的这群人,因为他们直接和后来整个20世纪的风起云涌是密切相关的,那么这群人就在我们书中,我们称他们是“危险的文艺青年”,我想知道它的危险之处体现在什么地方?

许知远:

我对此非常矛盾。一个是所有文学和艺术的行动,他们造成的心理后果和影响,会导致政治后果甚至技术变革,我们所有东西都会导致某种后果。这个政治后果关联有多大?有时候我们会夸张这种政治后果,就像《春之祭》里那些很差的艺术家、很二流的艺术家,但那种非理性的思考又深深地进入他的内心、政治行为,所有现代的政治语言,那种大的集会演讲,那种巨大的奥运会开幕式的政治集会的方式,他把新的艺术语言带到政治行为中了。这是一种转化的过程,但对于这个东西我很矛盾,我觉得一方面有关联,一方面又有多大程度能去责怪艺术家呢?

于威:

用责怪这个词肯定是不恰当的。

许知远:

对,就跟我们现代主义的建立一样,我们多大程度应该怪“四五”那批教授们和学者们呢?变成这样的状况,他们当然有关联,但是他们的关联有多少呢?

内心欲望的焦虑进入民族政治便是灾难

于威:

这是个社会维度均衡的问题。这个时代里面最显著的一个新兴领域是心理学,心理学对 20 世纪初的艺术影响是巨大,几乎没有任何一个门类没有受到心理学的影响,我想请邵老师能够从这方面给大家做一些更具体的描述。

邵亦杨:

心理学不是我的专长,但是所有 20 世纪的艺术流派确实都受了心理学的影响。为什么呢?因为弗洛伊德的心理学最大的特点,就是让你把以前无意识的东西表现出来,以前说所有东西都必须是理性的、有意识的,大家特别注重理性的东西。艺术最开始是为宗教服务的、为神话服务的,然后要为国王服务,要为一个意识形态服务,为这个社会服务,艺术承载着很多使命,艺术家必须非常理性地创造这些艺术,因为艺术是宣传品。

到了弗洛伊德,他特别强调的是,人在无意识状态下面所表现的东西是更加真实的,就是你平时可能戴着的是一张面具,你平时说话可能并不想真实地表现自己。因为在社会中,你随便真实表现自己,可能伤害的是自己。所以只有艺术家,可能用艺术中比较隐晦的方式来真实地表现自己,然而那是最真实的。所以弗洛伊德就从他的理论开始,艺术开始表现个性、表现自我,表现真实的自我,这一点可能是 20 世纪最重要的事。这也就回应了刚才于老师提的那个很关键的问题,就是为什么说这些人很危险,因为他们表现自我,他们对集体意识是一个冲击、一种破坏,所以很多政权、政治都会害怕这些危险的年轻人。

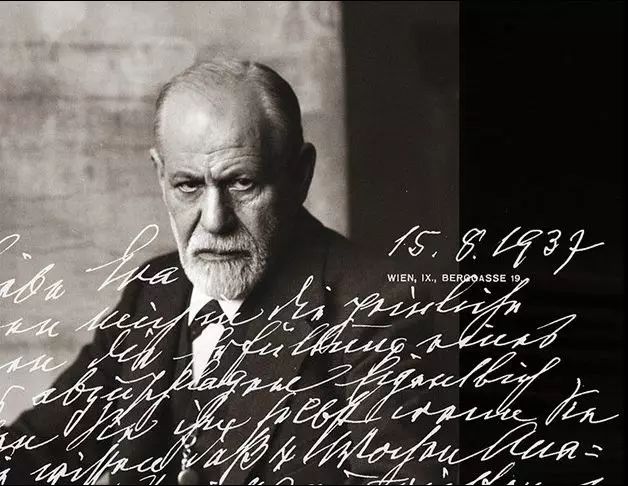

弗洛伊德

许知远:

我想到是什么原因了。每个时代会产生新的感受,例如新的描述方式、表达方式,包括新的个体兴起。其实我们说的灾难是一种结合,我们说到的灾难是德国人带来的,某种意义上是德国人带来的。因为现代德国是非常短暂的,很长的就是回到罗马帝国传统,现代普鲁士建立德国只不过是从 1871 年开始的,是一个非常短暂的政权。而政权是通过强力,通过稗斯麦那种非常专制主义的风格渗入到德国政治生活中的每一面,所以它是高度压抑的,产生了心理学的某种反抗,高度压抑带来了像托马斯·曼这些人。但同时,这些人也没有力量把创造力变成对现代社会缔造的过程,后来德国艺术家们大量地反省自己,因为他们在面对这样一个无处不在的高压政权时,他们主要的解决方法是逃避到科学和艺术中去,他们知道自己可能无法变成一个现代公民,但我可以到艺术和科学中成为艺术家、科学家,像普朗克这些人,包括爱因斯坦这些人。他们逃到那里面,但他们的创造力最终又无法解决那个老问题。所以,他们在战后做了大量的反省,包括他们认为的非理性或者他们的过分表达,是不是某种意义上纵容了这样一个制度继续地前进,而没有去制衡这种社会关系。但是,我觉得这又是一个问题,就是自己的文化传统和政治制度是否能够容纳新的技术革命、新的感官革命、新的心理学革命?

美国人是一种结合。当时希特勒和罗斯福很可爱的,他们都相信技术,那时候收音机、广播是很牛逼的技术。罗斯福每周六搞炉边谈话,在火炉边上对着收音机,把他对美国精神的理解传播除去,克服大萧条,面对战争,他的声音抚慰了好多人的心,几代年轻人的内心,他们有信心面对,最恐惧的是恐惧本身。希特勒也通过收音机来发表演讲,德国要变成神圣的国家,我们要纯净的人种,他也发表演讲。所以,这两个国家就比赛生产收音机,就跟现在接入宽带速度谁快、WI-FI 速度谁的快差不多。当然后面证明,美国人每两个人一台收音机,德国人每四个人一台收音机。但事实上不是,因为美国的政体和德国的政体是不一样的。我觉得这个东西就变成一个最根本的东西。有时候,我们把罪责放在思想家和艺术家本身了,说你们干这个是错的,其实不是这样的。

邵亦杨:

接着刚才许老师说的,那个危险性有两点,一种是专制社会害怕艺术革新,害怕艺术家自我释放的危险,所以他们称艺术家们是危险的人群;另一方面,艺术也带来一种危险,是跟机械化的科学进步和机械化的启蒙主义连载在一起,也确实带来危险。

意大利未来主义运动史料

其实在艺术上,未来主义是在意大利那儿发展起来的,还不是在德国,法西斯在那个地方表现得最明显,他们的艺术显然浮现得特别快。为什么叫未来主义?就是艺术要表现未来,砸烂过去的一切。意大利以前有那么美好的传统:文艺复兴,18 世纪之前意大利一直是艺术的中心,一直到 18 世纪才被法国、德国取代,到了 20 世纪就没意大利什么事了,所以意大利就觉得自己科学上不行了,文学上也不行了,哲学上也不行了,艺术上一定要创新,一定要一次性赶上革新的步伐。既然有了汽车、有了火车,那么我们从此开始整个新天新地,把那些旧的砸烂了,不就可以一次达到领先地位了?就跟我们现在有了高铁,有了上网最快的速度,我们是不是就能成为世界上最先进的国家呢?未来主义就是这个思想,当时的艺术表现是最激进的。他们的作品都被吸收到装璜艺术和设计艺术了,也不是说他们在形式没赶上,创新没有关注到,它结合到时尚和工业设计里面去了,不是说它的形式没有了,但是它的思想性就整个失败了,在一战以后就结束了。倒是相反,德国人一直有反省,德国的艺术就是表现主义艺术,即便在一战前也都是;一直到二战,所以德国的艺术很有意思,德国的文学艺术都是很有反响的,可能哪儿有压迫就哪儿有反抗。

许知远:

你刚刚讲了意大利,特别欧洲对巴黎抢了荣耀的那种愤怒。在《春之祭》这本书里面很有趣,就是当时那种文化是边缘对中心的逆反,这是人类永恒的主题。比如我放《春之祭》,斯特拉文斯基,俄国人对于巴黎、对于西欧是多么爱恨交加。那种爱恨交加,会产生很有趣的创造力。德国人对巴黎有多爱恨交加?从拿破仑以来那种内心欲望的焦虑感,这种从边缘人对中心的愤怒,都是通过艺术来释放,转到民族主义、现代政治行为中去就是一个巨大的灾难,倘若真有这样的空间让你释放这些东西,所有的东西都会得到缓解,这是非常有趣的一个命题,尤其是讲到俄罗斯芭蕾去争的过程,太有意思了。

艺术审美不断提升?知识分子走向终结?

于威:

看这种历史类叙事的时候,有的时候特无奈,人类历史是很漫长的,咱们就不说那么漫长了,但到近代包括现代,一直到我们当代,会发现好多的事情在历史上是一个复现的、曾经探讨过的命题,我们曾经遇到过的这种困境,我们在某段时间曾经有过的危机,它在一个不同的世代又重新去出现。有的时候就会觉得,作为知识分子,或者作为时代记录者,我们所做的这些努力,无论用艺术,还是用音乐、用文字,或是其他方式,我们所记录的就是这一切。如果说,你看不到它能够真正地提醒未来一代人,或者预防未来的灾难,或者是把所有人类犯过的愚蠢的错误,并没有说通过我们一次一次不停地说我们在反思,我们在反省,我们要描述。尤其在现在,知识分子的这种声音越来越弱,被商业力量重重地推到后面,被社会挤到了边缘,您是怎么看待这个问题的?我们是不是还有重新变成显性的一天?

许知远:

我刚开始非常的沮丧和愤怒,就是早期的愤怒和沮丧,到对边缘化越来越淡定了,包括你说的文化到底有什么用。历史书写了这么多,好像都在犯所有的错误一样。说到意大利了,意大利有我很爱的政治思想家萨托利。我印象很深,在 10 多年前开始读他的书。我们经常听到这样的话,你们这些人,政治人物也好,普通人也好,总是在抱怨知识分子做无病的提醒,人类仍然有那么多的杀戮,那么多的灾难,但是你们这些提醒、警告有什么用。我记住了他特别漂亮的一句话,他说,你有没有想过,如果没有这些大量的看似无用的提醒和警告,会让这些杀戮变得更严重、更频繁。我觉得,这是作为一个人文知识分子的某种信念吧。

知识分子的终结?

邵亦杨:

我很同意,我觉得我一直还是乐观主义者,因为我们做我们自己的事情,我们不可能是边缘,但我也没觉得别人是中心。20 世纪初以来,所有爱知识、爱文学、爱思想的人都会获得这种精神滋养,我们获得这种精神滋养以后,就成为各位了,所以我们自己就是自己的中心。

于威:

这点真的是特别重要。同样在这种洪流当中,你有时候会觉得个体特别软弱,挡不住这个,挡不住那个,我变成了房奴,变成了要为生存去挣扎的甲虫,但是你会发现如果你是个人文主义者,你有自我,你有核心价值和内核,我就觉得不慌,我们仍然可以很镇定地去热爱我们喜欢的事情,去说我们想说的话,这点其实是特别难得的。所以从自我主义、个人主义思潮,也是跟这段时间密不可分的。刚才我们说了特别多宏大的选题,我特别想从个人经历上,听邵老师讲讲,可能在这段时间,哪位艺术家或哪些艺术潮流或思潮,对您本人产生了最大的影响或者您最喜欢的?

邵亦杨:

我觉得可能最颠覆性的还是杜尚,但杜尚没有任何美学意义。在我们后来看,他当时也没有,他的意义不在这儿,他在于颠覆了我们的思想。颠覆思想,让我们重建了我们的思想,让我们觉得自由了,就是我刚才说的成为个人上面的一个最重要的人,他砸烂了牌坊,就是砸烂了偶像崇拜,我们不需要再崇拜什么了,我们只需要了解自我,探索自我,探索自己最本质的精神。我们热爱艺术,但是不需要非得去热爱《蒙娜丽莎》那张画。我们喜欢文学也不见得非得崇拜哪一位文学家,所以他就是打烂了这个思想,就让我们自己自由了。

于威:

说到这儿,又有另外一个疑问,通过一次一次的现代主义运动,实际上等于把自由和个人主义深入民心,艺术和文学的界限在不断地去扩大,这里面有没有这样的一种可能性,就是艺术的标准也会随之降低?比如说,现在我们当下,对于审美的体会,我不敢说好或者坏,但是我认为更有价值的一些东西的接受程度,就看不到大家还在孜孜不倦地去追求这些东西,您是怎么看这个问题?

邵亦杨:

我觉得艺术是加深了,艺术变成了一个思想的体现,然后艺术成了一种自我表达的最好方式,所以博伊斯说了,六七十年代以后的艺术实际上是继承了杜尚的思想,就是人人都是艺术家,每个人都可以跟艺术史上或者跟文学史上的任何人对话,可以跟任何大师进行精神的交流,这点多么重要,艺术变得加深了,而不是肤浅了,在审美上。

杜尚作品《泉》(1917)

于威:

因为它一定是有专业的东西,或者是有一些凡夫俗子不能够入的东西,它才需要悟性修养、专业知识。我感觉,在我们那个时代里是越来越弱。比如说我们释放的那个自由,当大家去跟大师对话,或者跟某一个艺术作品进行内心交流的时候,它的这个基础在哪里?

邵亦杨:

它的审美转换了。您提的这个问题太关键了,大家都有这个问题,现代艺术好像审美降低了,然而我觉得审美是提高了,它只是不被少数人占有了。以前是被少数人占有,19世纪的艺术和哲学都掌握在少数精英分子手里,包括审美都掌握在少数人手里。而现在这个东西潜移默化,掌握在更广阔的人手里,蔓延到各个部分去了。比如说,审美不仅仅是绘画、雕塑上面这点问题,它现在变成了方方面面,包括建筑、家居设计、日常生活、消费产品的设计,包括你的审美方式,都是审美的一部分。你想想,每年时装都会不停地进步,你都会觉得比过去好看了,还有我们的现代建筑都比过去好看了,你住的房子也比过去好了,实际上你享受了更多审美的东西,审美实际上提高的,只不过它走到方方面面去了,不再被少数精英掌握。

于威:

我能不能理解,过去这种审美,它凝聚出的东西是被观赏的或者是被物化成一个标志的,现在等于审美变成了每个人都可以享用的产品化的东西。据我所知,跟老许快认识20年的时间,许老师是个至死不渝的精英分子。我们在私下里头聊的时候,他也经常会发出他的疑问吧,老许你是什么看法?

许知远:

我不得不同意邵老师的看法。转变过程,我刚才听邵老师讲的时候,我突然觉得可能艺术的时代就真的是发生了,艺术终结可能真的发生了。当某种创造力突然变得日常化的时候,这种创造力就会在消退,它不会成为一个新时代的语言了,这个逐渐分化之后,就不太可能有荣格和弗洛伊德这种东西了。可能当代艺术,就是到人人都是艺术家的时候,包括他们开始之后,这个形态可能真的要发生一个巨大的转变,创造力可能再度要发生一个巨大的转移,它不是这样一个形态,它会是什么呢?

福柯曾用委拉斯贵支的《宫娥》来分析艺术的变迁

我觉得第一个阶段都是粗俗的创造力,可能单单川普是这个时代最重要的一个新的社交媒体、碎片化产生的总统。我怀疑扎克伯格包括马云的阿里巴巴和淘宝这种形态。我觉得,这个时代新的创造力可能是通过这种规模完成的,这种巨大的规模把人都连接在一起,每个人都是小业主或者表达者,他们这种重新规模的连接很像当年卡尔·马克思的宣言,把那些散落的工人阶级能够连接在一起,或者我表现得大众,刚才我说的那些希特勒也好,再往前那些政治人物,他们都是把那些面无表情的大众群体,他们变成了一个作品。法西斯是某种变相的艺术作品,像墨索里尼做的这些事情,通过一致的口号、一致的方式把他们弄在一起。我们好像又处在一个类似的时代,我觉得会产生一种新型的思想家或者是这种行动者,他们会是什么面目,我非常好奇,他肯定不再是我们看到的这些人的面目。

知识分子的消失就是人人都是知识分子

于威:

我有一种感觉,刚才邵老师说了, 20 世纪初这次解放,我们释放出了人性,释放出了个人主义,然后我们会看到闪闪发亮的个人,杜尚是个人,波德莱尔是个人。

邵亦杨:

杜尚不是英雄,他拒绝成为英雄。

于威:

就是说,他还仍然是以一个非常具体的形象来代表一个象征,是吧?无论是一种艺术形态,还是一部作品,包括像斯特拉文斯基,它是以《春之祭》来表彰他所有的思想和理念。现在我们很少看到真正的有独特性格的个体再出来了,然后反而是微积式的一种方式,所有的人在一起,比如说我可能就有这么一点点的才华,我贡献我这一点点才华,可能所有的人加在一起这个体量,就是许老师说的规模,并不见得小。所以我觉得它也是那种感觉,我脑子中老有一个意向,但不是特别准确。看《指环王》的时候,看到那个魔兵在地下的时候,我觉得一种新的力量在一个我们不知道的地方在酝酿,然后有一天它会破土而出,至于它带来的东西是一次拯救还是又一次灾难,这个谁也不敢去预言。因为所有人长得都是一样的,然后他们在做一样的事情,但是集体爆发的,至少是量级蛮大的一件事情。

邵亦杨:

你们都是典型的知识分子,许老师尤其是典型的知识分子。典型的知识分子是怎么样的,他会照一个魔鬼、一个窥镜,让你看未来有可能可怕的现实,所以警告我们不要走到这一步去,所以知识分子总是悲观的,我就比较乐观。我不知道我还是不是知识分子,我有时候觉得知识分子的时代过了。因为我觉得维基百科是非常好的,我们每个人在 internet 上可以发出自己的声音,如果不被阻断的话。当然 internet 是双面性的,它有一个终端,如果这个终端控制你,如果让你看不到所有其他的信息,让你只一面倒地看到一种信息,我们就是中世纪,那就是一片黑暗,另外一个特别可怕的时代来临了,我们就只能成为魔兵。如果我们看到了所有,看到了更广阔的世界,就相当于我们站到天上去了。为什么呢?因为我们看到了所有,我们看到了以前只有神才能看得到的东西,只有个别人、国王才能看得到的东西,他看到了也不告诉我们,他骗我们,他不想让别人看到,这样他才有权力。而如果我们有了这个视野,如果我们有了 internet,如果我们知道所有的信息,我们就有了视野,我们就是国王,我们就是上帝,我们就站在天堂上,那我们就不是在黑暗世界下的魔兵,我觉得许老师、于老师太重要了。

互联网技术重组时代

于威:

这是知识分子的天职吧。还是回到刚才的问题,这实际上是社会要素之间不均衡。比如说,美国人都可以看各种各样的信息,但是他们还是把川普给选出来了。这事你就不能再怪别的事了,是吧?所以,是不是这么多年过于强调民众的和自发的,和互联网带来的特别强的民主化,反而把知识分子的清醒的和冷静的甚至有点负面的声音过于压低了?其实,这是一个评判体系吧?我觉得,评判的体系是有点偏颇了。

邵亦杨:

对,这也是很有道理。但是,我在想,川普之前可是知识分子时代,奥巴马时代可能是知识分子的时代,但是怎么就会出现川普?这是不是也应该思考一下,是不是精英时代的终结?

于威:

我看过《经济学人》的一个分析,它说为什么精英阶层和知识分子突然就被这个结果给震惊得目瞪口呆。实际上特别简单,民主包括自由是一个艰苦卓绝的奋斗和争夺过来的过程,而在最近的这 30 年或者 40 年里,冷战结束以后,这世界进入了一个空前的繁荣和和平的年代,所有的人认为这种自由、民主是想当然天生如此的,大家忘了这个东西是需要我们站起来去争取的。所以,我就不相信怎么还会有人不接受一个现代民主和现代自由呢?然后,你会发现其实不能去想当然,所以这个反而就提醒我们,作为知识分子,可能我们太懒惰了。

邵亦杨:

我非常同意。我们每个人都应该发出自己的声音,因为我们每个人都是知识分子,在某种程度上,知识分子的消失就是我们也都成为知识分子,我们每个人都应该发出自己的声音,看到社会问题时应该有我们自己的批判性和评判性。如果没有批判性,如果社会不允许批判性的话,即便有知识分子,那也只能是伪知识分子,所以不是说要保留精英阶层,而是要保留批判的声音。

于威:

对,保留一个阶层基本上也是不现实的事情,但是我觉得是一种批判的精神,这种精神是这个阶层,就是我们去伪存真,它有可能更傲慢、更不接地气的地方,但是这种批判的精神,我们需要去巩固它,否则就完全失去标准,有的时候也会挺危险的。有一些东西就像勃兰登堡门上面的胜利女神一样,它可能会易手,可能会流落,但最终它还会座落在那个地方,这可能也是一个亘古不变的事实吧?

编辑 | Yana

单读出品,转载请至后台询问

无条件欢迎分享转发至朋友圈

▼

▼

点击【阅读原文】,购买《春之祭》,加入单读 Classics 阅读计划。