我们怎么去对待历史,

未来就会怎么对待我们。

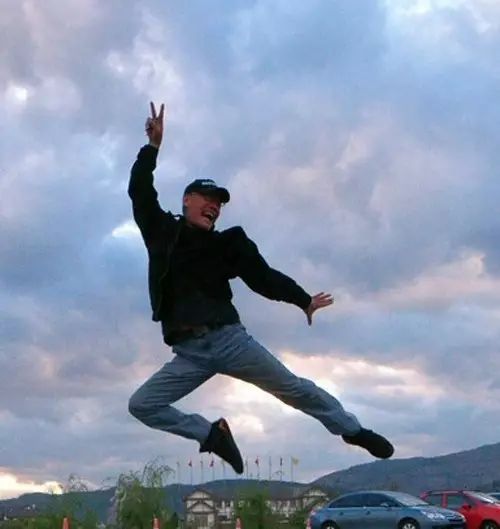

江湖人称老爷子

一头白发的孙冕,

眼看就是奔70的人了,

可笑起来还是那么放肆,

天真得就像个小孩子。

他干起事情来的热血劲儿,

恐怕要甩年轻人一大截。

从《新周刊》背后的大佬,

到登顶珠峰、两创世界纪录的,

极限达人,再到为抗战老兵,

四处奔走、筹捐善款的赤子,

孙冕人生中每次身份的转变,

都是他对内心的一次凝视。

办杂志,是为了实现心愿,

登山是为了救赎自我,

发起“抗战老兵救助行动”,

是身为一个社会人的良知。

1953年,孙冕出生于广东,

15岁,他就完成了一个壮举,

至今还被汕头人奉为美谈。

同乡伙伴去海南岛兵团,

他跟同学一起去送行,

结果船开走了,他忽然说:

“不行,这么送行太不爷们了!”

身边一同学问:“那怎么送?”

只见孙冕一个猛子扎进水里。

大家跟在船后,游了半天才发现,

潮水已经退了,想回去没路了!

大热天,5个人,什么东西也没吃,

3个人还抽了筋。最后一只泊船离开前,

他们拼命求救,才捡回了一条命。

这事儿听起来虽然莽撞,

但足以看出孙冕的“豪气”。

毕业后,他被分配到广州,

在《南国戏剧》杂志做编辑,

20多岁就开始了媒体生涯。

1988年,嗅觉敏锐的孙冕,

成功策划了一个广告作品:

《三九胃泰·李默然篇》。

广告中,电影明星李默然,

成为内地首个代言商品的明星。

借着这次打响了名号的机会,

他和导演孙周成立广告公司,

短短几年间,就赚了几百万。

可孙冕并不知足。

他一直都有一个情结,

办一份影响力大的报刊。

改革开放后,全国掀起办报热,

1983年和1987年,

他曾任《百花园》《新舞台》副主编,

因为充满娱乐和话题性,

发行量一度高达百万份。

然而因为太具话题效应,

刊物内容频频被点名批评,

没过几年就被停刊了。

有了数百万的资产之后,

孙冕办报的心就活了过来,

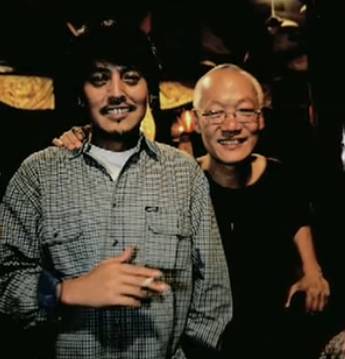

孙周说:“你想办那就办吧。”

孙冕与孙周

1992年,他和暨南大学,

新闻系合办了《晨报》。

可没有国家刊号,很快被停刊。

1995年,他办周刊《七天华讯》,

办了才七期就没有了下文。

这时候,300万打水漂了。

孙周都劝他:“你这屡战屡败,

还是别搞了,回来拍广告吧。”

孙冕不甘心,听说省新闻出版局,

有一本新杂志,名叫《新周刊》,

刚刚出版正在寻找承办人,

他就天天跑到局里去磨,

磨了大半年,终于,1996年6月,

孙冕拿下了《新周刊》主办权。

当时一个像样的办公室都没有,

只能在酒店租房当编辑室,

每天都是花钱如流水。

封新城

通过窦文涛,

孙冕找到了封新城。

这个后来《新周刊》的总编,

是帮孙冕打天下的头号功臣。

从单位出来后,封新城壮志满满,

也真想和孙冕一起把《新周刊》,

办成《时代》那样的巨头杂志。

可1年不到,封新城才发现,

原来孙冕手上根本没什么钱了。

1997年,《新周刊》推出香港回归特辑,

在整个媒体业内引起巨大轰动。

可当时没几个人知道,

《新周刊》已经到了绝望边缘。

那天在办公室里,孙冕和孙周,

当着封新城的面痛哭流涕。

孙周连连摇头说:“我们不是没才,

不是没有人,是裤子口袋太浅了,

我求你停了它,把它卖了吧!”

可最后,孙冕咬牙站了起来:

“不行,杂志已经有影响力了,

不能就这么让它没了。”

香港回归特辑

孙冕能留住封新城,

让他将20年献给《新周刊》,

靠的是交心,是自己的真性情。

当时的版面设计和摄影师,

在《新周刊》拿的是上万月薪。

封新城看到杂志社没钱,

一个月3000块工资也就认了。

封新城之所以这么死心塌地,

是看中了孙冕的人格和品性,

再者,《新周刊》给了发挥空间,

可以让他甩开膀子大胆去干。

尤其是碰到一些重大决策,

孙冕都让封新城自己拿主意:

“我呀,只是个搭舞台的,

戏要怎么唱,你来安排。”

孙冕不止一次当着朋友说:

“一看到封新城做出来的东西,

我就知道没我什么事儿了,

还不如全盘交给他打理。”

1997年8月,

三九集团为《新周刊》,

注资900万元。同年,

改版的杂志单期发行量,

一度超过了30万份。

2000年,广告收益已达2000万。

弹指之间,20年过去了,

《新周刊》成为国内期刊市场上,

风格最为独特的杂志之一,

凭着一系列颇具影响力的专题,

被传媒界称为“观点供应商”。

无论从封面还是内容设计,

每一期都叫人耳目一新。

即便是面对电子媒体冲击,

仍旧保持着独立姿态,

丰富着读者们的心灵。

很多人问孙冕:

“碰到最困难的时候,

为什么你还会走下去?”

孙冕说

:“你总是要活着,

生下来这一天你就知道要死,

难道你会因为知道你要死,

就选择不去活着了吗?”

《新周刊》奠定地位后,

孙冕直接把它甩给了封新城,

开始琢磨自己的人生之道。

2003年,《新周刊》在哈巴雪山,

举办了一次攀峰活动,

社长孙冕无意中去凑了个热闹,

正巧和王石住在一个帐篷里。

王石酷爱登山,他就特别不理解:

一个大老板,干嘛非执迷于这个?

让他自己都没想到的是,

从5396米的哈巴雪山下来后,

孙冕发现了另一个自己。

之后的孙冕,疯了魔一样,

先后攀登了一系列的高峰,

简直是停都停不下来。

全世界七大洲的最高峰,

他已经麻利地登了个遍。

尤其是在2010年5月17日,

孙冕挑战从北坡登顶珠峰。

珠峰北坡和南坡相比,

路线长、岩石多、风更大更急,

连飞鸟想过去都没那么容易。

英国人曾用17年都未能登顶成功,

但是57岁的孙冕做到了!

因此还创下两项世界纪录:

全球从北侧登顶珠峰年龄最大的华人!

全球杂志创始人中,

唯一把自己杂志旗帜,

插上珠峰之巅的人!

每一次登山,

都是一次心灵之旅。

其中的困难、危险,

让孙冕感受良多,他说:

“登山其实就是一条心路,

有很多的痛苦,不是腿走不动,

而是你的心跨越不过去。”

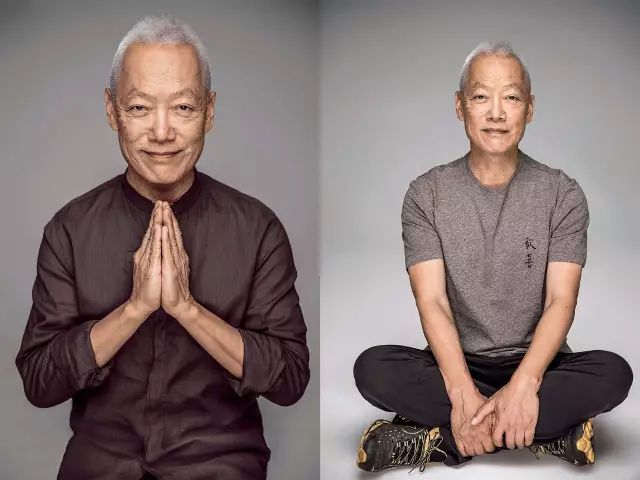

这个年纪的他,一改往日装扮,

花白的头发,登山服、登山鞋,

笑容不羁、随兴起舞、逍遥自在,

他说:“要让我去一个地方,

花没人摘,酒无人劝,醉无人管,

那就是我最喜欢的状态。

每一次我走险峰上下来时,

都觉得自己宛如新生,

我要更爱我的朋友和亲人,

用最认真的态度对待生活。”

圈里人都管他叫“老爷子”,

62岁,面对《人物》采访,

被问及自己有什么心愿,

孙冕说:

“我不想老,也不想死,

这就是我最真实的内心。”

这样的生活没多久,

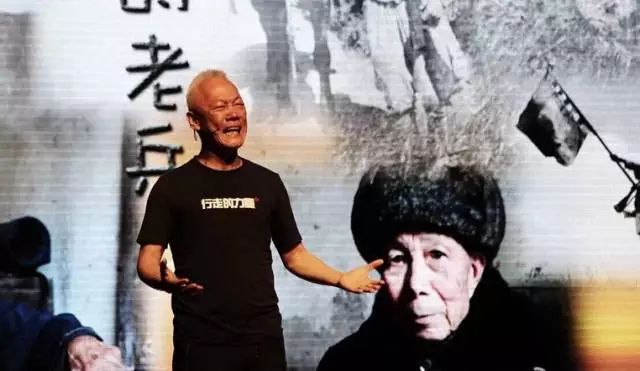

孙冕的全部注意力,

都被一个特殊的群体占据了,

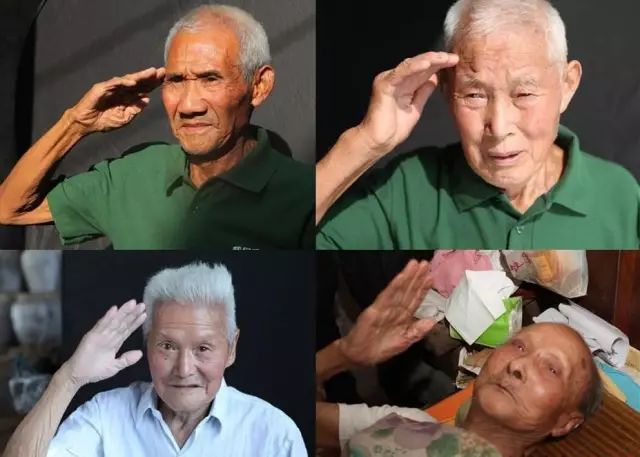

他们就是“国民党抗战老兵”。

早年,他曾听过一个故事:

一位90多岁的远征军战士,

每月可以领到50或100块钱救助,

有一次,他去领救助金的时候,

工作人员告诉他这个钱没有了,

老人回到孙子家里,孙子见没钱,

当即指着老人破口大骂:

“你这个老不死,

还有脸回家?”

最终,在孙子的辱骂之下,

老人换上了最干净的衣服,

服毒自杀。

孙冕的父亲是名军人,

曾考入南京陆军军官学校。

出于对军人身份的共鸣,

孙冕开始关注“老兵”群体。

2011年底,他联系到一位远征军人,

老人在成都,两个儿子拒绝抚养,

一个女儿又没有抚养的能力。

孙冕便出钱,给老人租房、找保姆。

半年后,老人家去世了,

女儿打电话给孙冕说:

“谢谢你,让我父亲多活了半年,

在生命最后的时间得到做人的尊严。”

就这么一句话,彻底刺痛了孙冕。

此后,他踏上寻访老兵之路,

多方联系志愿者和救助组织,

一脚踏进去,就再也没出来。

在这条救助路上,

孙冕震惊地发现,

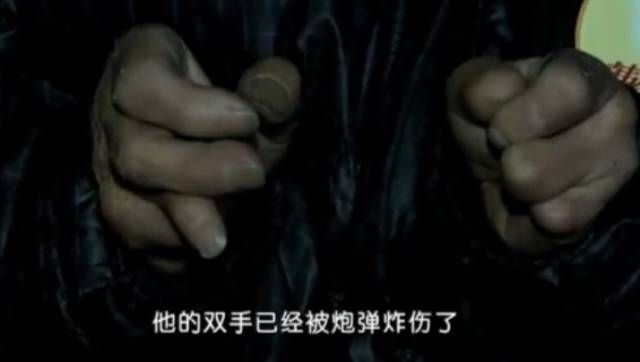

这些曾上战场和日本人拼刺刀,

在炮火和流弹中侥幸活下来,

为这个民族奋勇杀敌的一些战士们,

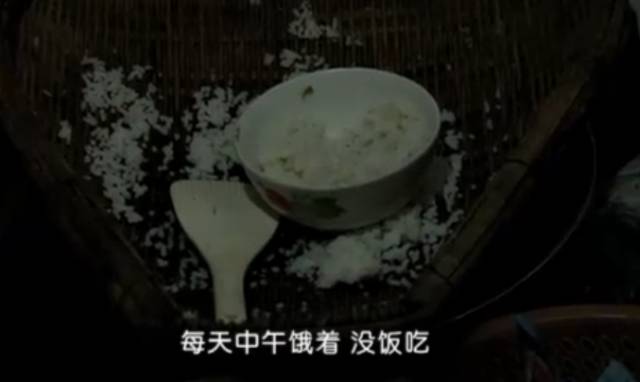

晚年竟过着非常艰辛的生活!

95岁的卿上先,1937年入伍,

担任重机枪手,用战友尸体当掩护,

和日本人在开封展开血战,

然而20年来无儿无女,

独居在道观中,眼睛被香火熏坏。

92岁的吕先德,黄埔抗战老兵,

战斗中多处受伤,行动不便,

只能借住在一户农家的厨房里。

87岁的杨耀胜,杀死无数日本鬼子,

却在覆满灰尘的窝棚里住了7年,

房子没有窗户,水电不通,

非但如此,他还遭受儿子记恨。

老人自己挖的水槽,就喝这里的水

老人自己挖的水槽,就喝这里的水

同样的例子不胜枚举,

一些老兵们的晚年生活,

可以说惨不忍睹。

有些老兵住在羊圈里面,

一间破草房,没有门窗,

人进去一趟再出来,

浑身都是跳蚤咬的疙瘩。

还有一位98岁的老兵,

自己用石头垒灶烧柴做饭,

残破不堪的家被熏得漆黑,

连床褥、枕头、水杯是黑的。

更有老兵一口干净水都喝不上,

自己在门口挖一个大水槽,

靠下雨时积下的污水度日。

这些老兵最年轻的84岁,

最老已经超过了98岁。

因为上战场杀敌,大多负伤,

到这个岁数失去了自理能力,

许多老兵一辈子无儿无女,

即便有了儿女,也因历史原因,

不少人遭受儿女极大的记恨。

物质上的痛苦,

也许还能默默忍受,

最大的是精神上的痛苦。

很多老人这一辈子都在等的,

并不是要拿到多少钱,

而是希望能得到一个承认:

“我们当年是去抗日的!

是为了这个民族打仗!”

为了救助这些老兵,

孙冕和志愿者多方呼吁,

他不但自己捐了许多钱,

还拉上明星朋友和圈内人,

积极发动更多人捐款。

这些年,陈坤、韩红等人,

都已多次参与救助行动,

亲自到老兵家中探望慰问。

而每个参与行动的人,

无一不是哭着走完这条路的。

这些老人手脚负伤,行动困难,

多半时候一口热饭都吃不上,

几十年孤独一人生活下来,

精神上从没得到过抚慰。

更残忍的是,志愿者的救助速度,

远远赶不上发现老兵的速度,

更赶不上他们死去的速度。

自有登记以来,

2008年走了2个老兵,

2009年走了17个,

2010年走了81个,

2011年走了87个,

2012年走了271个,

2013年走了378个…

孙冕准确地记得这每一个数字,

因为每一个数字背后,

都是一个老兵的生命…

70多年前,国难当头之时,

他们抛头颅洒热血,保家卫国,

我们不该将他们遗忘。

他们一生