没有荷兰和比利时人,威灵顿公爵永远无法在滑铁卢打败拿破仑。但英国人独占了他们应有的胜利。

文|高守业

拿破仑一直认为,滑铁卢的战败是因为奈伊元帅的失职,而不是自己的问题。

▍晚年拿破仑

在圣赫勒拿岛的漫长流放里,拿破仑多次谈及这场致命的战役。据志愿跟随他流放的加斯帕尔·古尔戈男爵的记录,拿破仑曾在 1817 年 2 月底说,如果他让苏尔特而不是奈伊指挥左翼,战役的结果将大为不同。

拿破仑对奈伊最大的非议并非被《悲惨世界》夸张描述的那场骑兵冲击,而是他从未预料到,当自己在会战数日前如此详细的阐明四臂村(Quatre-Bras)的重要性后,奈伊竟会让他失望。

当然,就算有再多的“如果”,滑铁卢的胜负已是不可改变的事实。但就这场战役本身而言,却又有太多未解的谜题。正如拿破仑所说,“对于同一事件,你永远无法找到两份在叙述上分毫不差的材料”。

拿破仑的对手威灵顿公爵对此完全赞成。他曾在信中告诫一位想给滑铁卢著书立说的历史学者:“有人或许能回想起决定会战胜负这个大事件的所有小事件;但是没有人能想起这些事件发生的次序,或是每个事件发生的具体时间,而这决定了它们完全不同的价值和重要性。”

▍战马上的威灵顿公爵

或许正因为他们都极不信任历史撰述,两人在这场会战后立即着手撰写各自版本的历史,以抢夺对滑铁卢的话语权。这是一场没有硝烟的争夺,却关乎滑铁卢的记忆,甚至是欧洲历史的走向。

威灵顿充分将滑铁卢用作自己的政治资本,极力宣扬自己的胜利。凭借滑铁卢,他得以两度出任英国首相。

拿破仑也成功的将滑铁卢转化为自己的胜利。在圣赫勒拿岛上,笼罩在他身上的神话比任何时候都多。当他于 1821 年离世后,在法国,甚至部分的比利时与德意志,拿破仑成了因盗取火焰而蒙受惩罚的普罗米修斯。到 19 世纪中叶,法国人不再将滑铁卢视作一场惨败,而是将它作为民族历史上光荣和勇敢的制高点。

▍

维克多·雨果在《悲惨世界》中对滑铁卢会战的铺陈就是典型

比利时历史学家约翰·奥普·德·贝克正确的总结道:皇帝与公爵“以各自的方式”让滑铁卢永无可能获得一个令人满意的最终评价。1815 年 6 月 18 日之后,滑铁卢的输家并不是输掉战斗本身的人,而是在历史记忆中消失的、同英国人并肩作战的荷兰-比利时人。

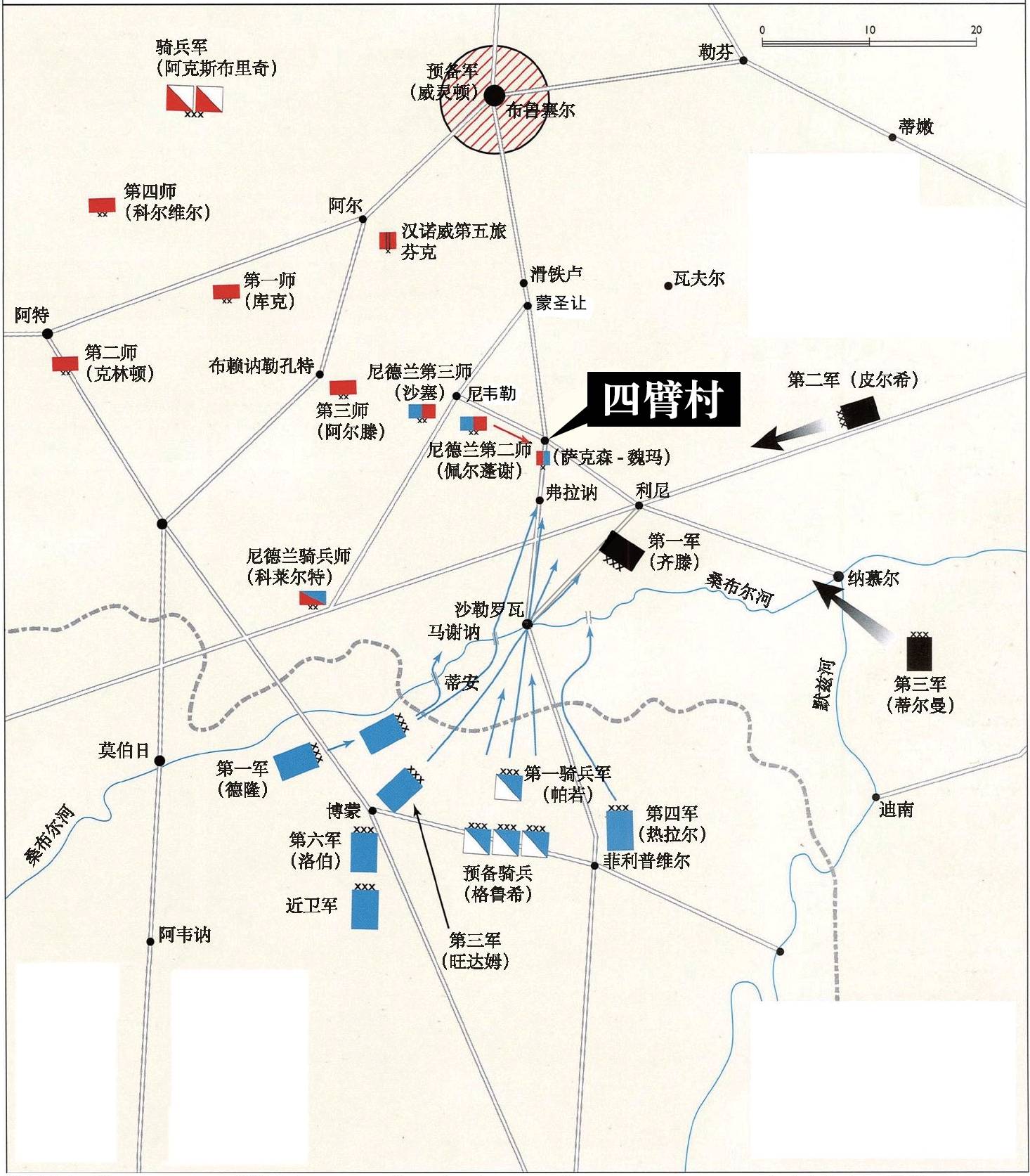

1815 年 6 月 16 日清晨,滑铁卢会战的两天之前,尼德兰王国奥兰治亲王麾下的德意志、尼德兰军队在布鲁塞尔大道与尼维尔-纳慕尔公路的交叉路口四臂村遭遇了奈伊元帅统领的法军。经过一番激战,兵力劣势的联军最终守住了这里。

▍现代的比利时与荷兰同属于尼德兰地区,但自 16 世纪末起便一直属于不同的政治实体。法国大革命后,法军先后征服了两地。1813 年拿破仑兵败莱比锡,荷兰末代执政之子威廉·弗雷德里克得以建立起囊括比利时和荷兰的尼德兰王国。在滑铁卢战役期间,他的长子奥兰治亲王在威灵顿麾下出任英国-尼德兰联军第一军司令。

威灵顿最初并未意识到四臂村的战略意义。根据他早前的命令,原驻四臂村附近的联军部队要前往尼韦勒集结,这意味着将至关重要的交叉路口拱手让人。

前日夜晚,当长驱直入的法军抵达四臂村附近时,

公爵

正气定神闲的在布鲁塞尔参加一场舞会。在舞会的晚宴前,他才得知这一消息,并意识到一旦交叉路口丢失,他与普鲁士军队间的联系将被切断。

▍

四臂村的重要性在于,一旦该地丢失,自布鲁塞尔方向与尼韦勒方向而来的英荷联军,同利尼附近正在集结的普军间的联系将会被切断。占据该地的法军在挡住英荷联军的同时,还可以沿着尼韦勒-纳慕尔路向东攻击普军的后方。(蓝方为法军,红方为英军,黑方为普军)

幸运的是,尼德兰军参谋长让·维克托·德·康斯坦·勒贝克与部属亨德里克·德·佩尔蓬谢无视威灵顿早前的命令,不仅没有撤出四臂村,反而派出更多的部队守卫路口。

如果没有他们的主动行事,威灵顿永远无法打赢滑铁卢会战。在拿破仑看来,正是这场小挫败让他输掉了整场战役。

1817 年,他声称滑铁卢之战在 6 月 16 日的四臂村已经决出胜负:

打败敌人对于我的整场战役来说是关键。一切取决于一场能将敌人逐退到莱茵河对岸的胜利,而若是没有奥兰治亲王的英勇决定,敢于以寥寥可数的兵力据守四臂村,我将打英军一个措手不及。……这场战役的胜利要归功于他。若不是他的话,英军在未发一枪一弹前就已经被摧毁了。

▍奥兰治亲王在四臂村

拿破仑说,他在利尼击败普鲁士人,获得了一个好的开始,却因为奈伊未能完成使命而功亏一篑。如果尼德兰军队在四臂村败退,威灵顿将不会有机会退守滑铁卢,普鲁士人也永远不可能及时赶到,对法军侧翼发起致命一击。

威灵顿漫不经心的态度和他明知法军临近还安然赴宴的举动,在英国历史记述中取得了神话般的地位。在大战的前夕出席舞会,很难找出比这更具骑士气概的事例。

他的处乱不惊使他成为了“英国性”的象征,成为了同纳尔逊一样的“完美的英国英雄”。

一位英国历史学家甚至提出,这场舞会是公爵有意为之的“心理战”。

但威灵顿是否有意如此,却相当可疑。

▍正在进行“心理战”的英国军人——

大战前夜的“里士满公爵夫人的舞会”

毕竟,法国人并不知道公爵被邀请去了舞会,而大众只是依稀了解到敌军正势如破竹。事实上,最合理的解释是威灵顿错误估计了法军的进军速度。他的确应当感激尼德兰军人的主动出击。

英国历史学家引发的争议并未仅仅停留于威灵顿的表现上。

19 世纪 40 年代中期,英国历史学家威廉·西伯恩在其代表作《1815 法国与比利时战史》中声称,许多尼德兰士兵在四臂村临阵脱逃,而且因为奥兰治亲王下令迟缓,联军步兵在法军骑兵前蒙受了大量不必要损失。奥兰治亲王的无能在滑铁卢也有表现。按西伯恩的说法,在明知危险的情况下,他派出一位军官攻击已被法军占据的拉艾圣农场,害这位上校白白丧命。

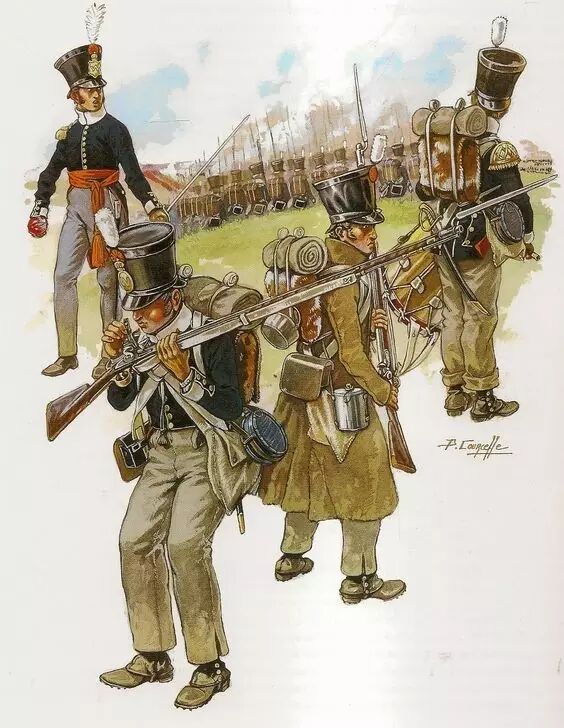

▍滑铁卢会战时期的尼德兰士兵

这些指控都是说不通的。在四臂村,第六十九“南林肯郡”团未能及时变换为方阵的责任要归结于林赛上尉,而不是奥兰治亲王。攻击拉艾圣的命令来自一位英军中的德意志将领,只是当事人提出异议时,奥兰治提醒他作为军人应服从命令。

而事实上,西伯恩的著作只是那个时代的英国历史学界顺着民族主义情绪丑化他人的代表之一。诸多著作将奥兰治亲王描绘成一名无能并且毫无经验的指挥官,没有威灵顿的帮助无法调动一兵一卒。他麾下的尼德兰军队,被指责为临阵畏缩的懦夫。

这些历史学家似乎忘记了,尼德兰军队中有许多久经沙场的士兵。他们在四臂村和滑铁卢的伤亡人数足以说明他们在战斗中的勇敢。在滑铁卢,尼德兰军队损失了 3000 人,约占总兵力 17000 人的六分之一。在四臂村,因为前期的孤军奋战,他们遭受的损失更为严重,超过了总数的四分之一。

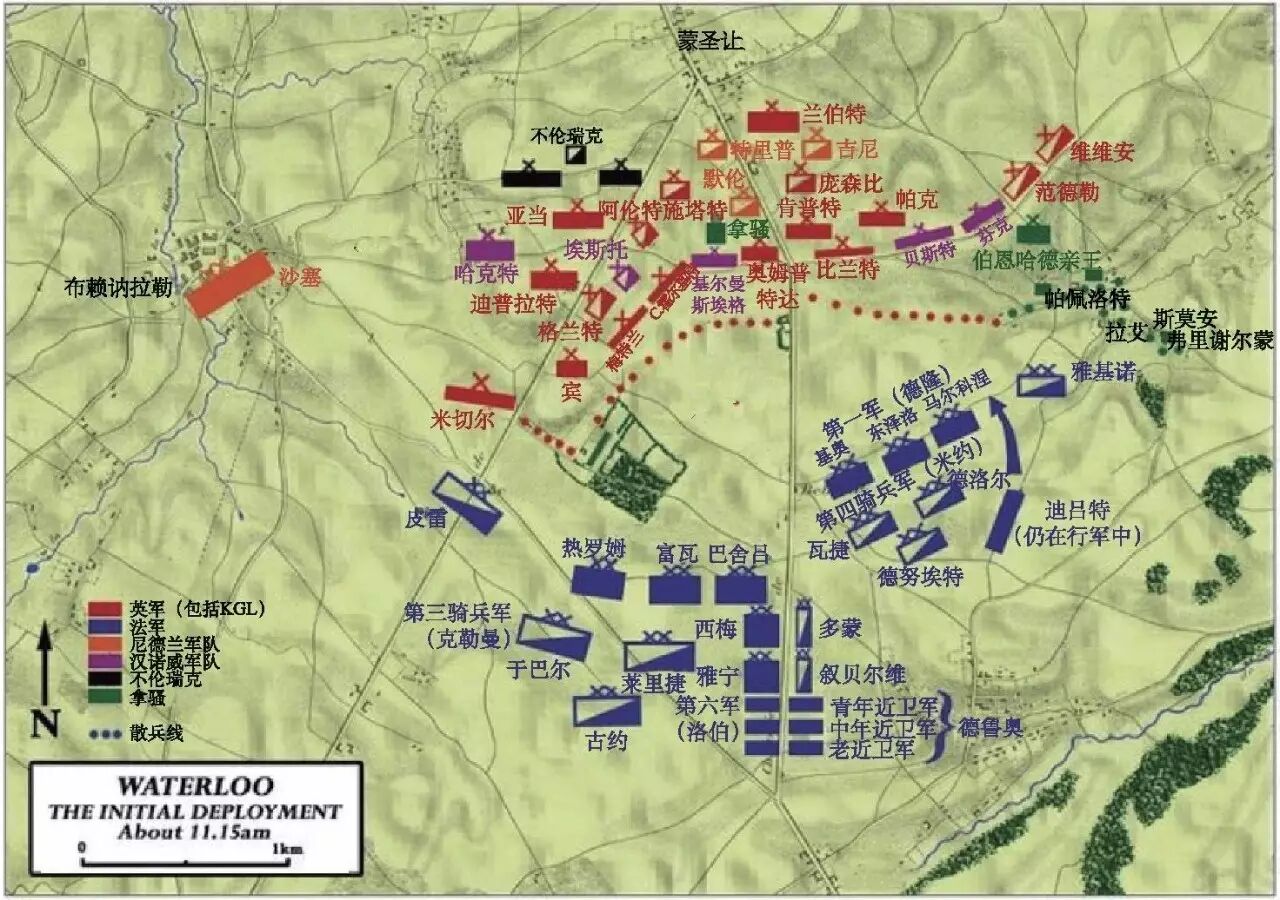

▍滑铁卢的初始兵力部署。威灵顿统辖的约 7 万英荷联军中,有 36%的英国人,10%的英王德意志兵团(KGL)士兵,10%是拿骚人,8%不伦瑞克人、17%汉诺威人,13%荷兰人,6%比利时人。普鲁士人正在抵达战场的路上。

英国人对奥兰治亲王的指责也是不实的。作为指挥官,威廉“有些冒失”,但绝非蠢材。

1811 至 1813 年间,威廉作为威灵顿的副官参加了艰苦卓绝的伊比利亚半岛战争,证明了自己拥有独立指挥作战的能力。威灵顿本人曾在 1815 年 6 月 19 日证言,亲王调用部队之娴熟,已经到了不用给他下达任何命令的地步。

▍滑铁卢战役,左下角受伤者即为奥兰治亲王威廉

1815 年后大英帝国的扩张为英国人对尼德兰军队的丑化提供了动机。对拿破仑的胜利标志着一个由英国主导的全新时代的开始,并一直持续到 1901 年维多利亚女王去世。英国新近获得的超级大国地位归功于像纳尔逊、威灵顿一样的民族英雄。

作为英国的化身,威灵顿通过一场胜利将欧洲从“暴君”的枷锁下解救了出来,这是英国人最想塑造的历史图景。伦敦在 1817 年拥有了一座滑铁卢桥,1823 年一条滑铁卢路,以及 1848 年滑铁卢站。

▍滑铁卢站凯旋门入口

奥兰治亲王、布吕歇尔、比洛与格奈泽瑙等人与这一画卷格格不入,他们在会战中扮演的角色遭到了打压甚至无视。例如滑铁卢最后阶段击败法国近卫军的荷兰将军沙塞,鲜被英国著述提及。

直至 1830 年比利时独立,荷兰与比利时人仍努力保卫着共同的国家历史与对滑铁卢的记忆。

艺术家们对此出力甚多。信仰天主教的比利时诗人将此次胜利描述为一场终结法国统治的解放。荷兰诗人更多的是赞扬奥兰治亲王,并强调奥兰治家族同信仰新教的北尼德兰人之间深厚的历史羁绊。

▍荷兰画家 Hoynck van Papendrecht 绘制了大量拿破仑时代的油画,如这幅《滑铁卢战场上的沙塞将军》

奥兰治亲王的父亲威廉一世毫不谦虚地用滑铁卢来提高自己的合法性。他将此战视作尼德兰联合王国真正成立的时刻,下令颁授奖章,举办绘画与诗歌比赛,并宣布 6 月 18 日为固定节日,以此纪念他的儿子与尼德兰军队的壮举。在滑铁卢战场奥兰治亲王受伤的地点,一座金字塔型土山和铜狮建立起来。战场成为了吸引欧洲各地旅客的旅游胜地。

▍

狮子山

1816 年夏天,一套会战全景画在阿姆斯特丹展出。它的发起人骄傲的宣称,这一全景画完全依据史实。一位评论家将它同不久前在伦敦展览的滑铁卢全景画(

Barker Panorama of Waterloo

)做了比较。在他看来,伦敦全景画有明显的历史错误:除了奥兰治亲王,没有一名荷兰指挥官出现在伦敦的全景画里。