当我说“我喜欢某个明星。”

你说“我也是!”

那么我们可能会就这个明星聊起来,又聊到其他共同的兴趣,然后逐渐成为朋友。

但另一种情况,更加快速有效:

当我说“我超讨厌某个明星!”

你说“我也是!!!”

那么我们马上就能成为朋友。

共同讨厌一件事物,似乎比共同喜欢更加能拉近或维持人际关系。

然而这到底是为什么呢?以及,我们是否能够利用这个现象,在人际交往中给自己加分呢?

今天,我们来聊聊

共同厌恶

,这个社交中的另类润滑剂。

「共同」这件事本身,就很有吸引力

首先,根据相似相吸理论,

人们会倾向于喜欢那些跟自己相像的人

,包括与自己有同样的背景、兴趣和品位,也包括与自己有相似的性格、持同样的观点。

研究发现,这种相似性甚至包含了人口统计学因素:无论是朋友还是伴侣,他们在各个方面都比随机抽选出的一对陌生人更加相像:年龄、种族、教育程度、社会地位等等。概率上来说,人们甚至更可能和姓氏首字母相同的人结为夫妻。

另外,人们喜欢那些与自己相似的人,因为这样是

令人心安的,且具有奖赏意义

。它代表着一种自我肯定:

“Ta跟我很像,那应该也很可爱吧,毕竟我这么温油。”

因此,共同的价值观,也就是相似性,是产生吸引力的基础条件之一。

共同

的厌恶

把我们黏在一起

在相似性的范畴之内,共同的反感又要比共同的兴趣更容易让两个人形成联结。

Oklahoma大学的 Bosson 教授通过实验观察到:那些对某件事物有共同的厌恶的人们,对于对方的评价会更好,也倾向于认为自己更了解对方。

于是她提出了

「负性优先效应」:比起分享积极的信息,能够共享消极态度的人更加亲近。

共同的消极态度

(shared negative attitudes)就是指两人或两人以上共同对一个第三方持有负性的态度。这个第三方可以是任何事物:一部电影、一种食物、一首歌、共同的熟人、名人、某种现象等等……

在负性优先效应的背后,有以下这些可能的解释:

1. 憎恨的情感更加强烈

相比于积极的情感,消极情感往往更有感染力和传播性。

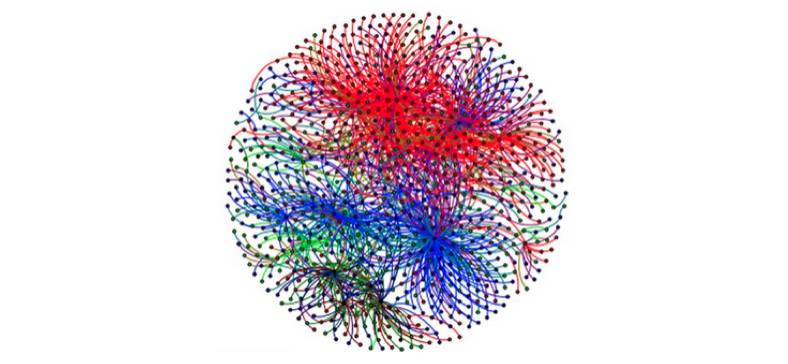

一项对社交网络信息传播的研究发现,在微博上最容易被广泛传播的是含有、或容易引起愤怒、憎恨情感的信息。

(图为模拟用户分享行为,红色代表愤怒情绪,黑色为厌恶、蓝色为伤心,绿色愉悦)

2. 敌意往往含有八卦成分

消极的态度通常和八卦信息相关联。

因为八卦、丑闻、谣言,这些信息基本上都是偏负性的,哪个明星出轨了、哪个人设崩塌了、哪个电影口碑太差了……而只有这样特征的信息才能够引起人们的关注、讨论和分享。

所以当人们在闲聊时谈论起反感的事物时,八卦就会成为非常主要的话题。

相比于讨论共同喜欢的事物,聊八卦岂不是更加刺激有趣。

另外,人类也有八卦的天性,说真的,很多友谊都是从一起说别人的坏话而开启的。

在拉近关系这件事情上,「说别人坏话」虽然可耻,但是有用。

3 拿你当自己人

通常来说,大家在交朋友时都是先展示友好的一面,毕竟大部分人面对陌生人时,释放善意是默认设置。就像见面微笑说你好一样,是普遍的规则。

但展示负性的态度,虽然有一定风险,有时却能达到“奇效”。正因为对他人的负性评价一般是不被视为可以轻易分享的信息,所以它打破了建立社交印象的惯有模式:我和一个分享一件我讨厌的事,因为我猜测你可能也这样认为。

这时,我在发出一个信号:

我信任你

,在对你进行自我暴露(self exposure),而表露信任感是可以极大地增强两人之间的关系。

了解一个人不只限于知道Ta的喜好,

当你知道Ta讨厌什么的时候,你才会觉得自己真正懂了这个人的秉性。

生活中,你跟亲近朋友吐槽的次数肯定比跟一般熟人要多。

所以如果哪天一个人和你分享:“我巨讨厌那谁!”这可能预示着你们的关系又近一步了。

4 划清了界限

这种共同反感在建立信任感的同时,也设立了群里内/外的边界(in-group/out-group boundaries)。

人们倾向于对群体内的人表示好感,而对群体外的人持更多负性评价。

“你跟那个人划清关系,我们就可以接纳你。”这便是表明态度,当确认我们共同讨厌一个第三方之后,我俩就是一致对外的立场。这时,反感是一段关系的粘合剂。

4. 提升自尊

共同厌恶在某种程度上来说是一种向下社会比较。比如,我们都不喜欢某一件事物,可能代表我们都比Ta在某些方面要高级。至少,在态度上,我们都是藐视Ta的。这种向下比较可以维护或提升自我评价。

并且,相比于把自己喜欢的事物告诉别人,然后听到“我的天呐,你竟然喜欢这个”这种居高临下的话,表露厌恶或只是中立的态度,往往是更加安全的选择。

5. 塑造自我概念

将自己对一些事情的消极态度分享给他人,比起分享喜好来说,是更加强有力的塑造自我形象的手段。

如果一个人什么都喜欢,你会觉得Ta「没有个性」,是个老好人。相反,如果这个人表达了一点自己对一些事物的负性看法,与他人说“我讨厌地图炮、讨厌景区的人山人海、讨厌看面瘫的人演戏!”,那么Ta的形象会变得真实且有趣些。