1

有时候,会觉得这个世界是魔幻的,不信?

来看看大型发财纪录片——

对于北冰洋捕蟹的女孩,对于纪录片里所有这些勤劳创富的人们,我都很佩服。

只不过对我来说,那些都太遥远了。

这段时间和不少朋友交流,感觉普遍情况不算好,特别是和疫情前相比,一些朋友的收入下滑很厉害,所以消费上也不敢放得多开,因为还要防着后面的紧巴日子。

看到的店铺普遍也不景气。

昨天朋友告诉我,和女儿去科技园吃烧烤,特别好的一个烧烤,套餐才100多,两个人都吃不完,她们在的时候,店里除了她们,只有一桌。

我自己去桃园吃了个28人的单人餐,非常丰盛,绝对超值,店里顾客也不多。

但是看网上这些发财纪录片,又感觉形势一片大好,遍地黄金……

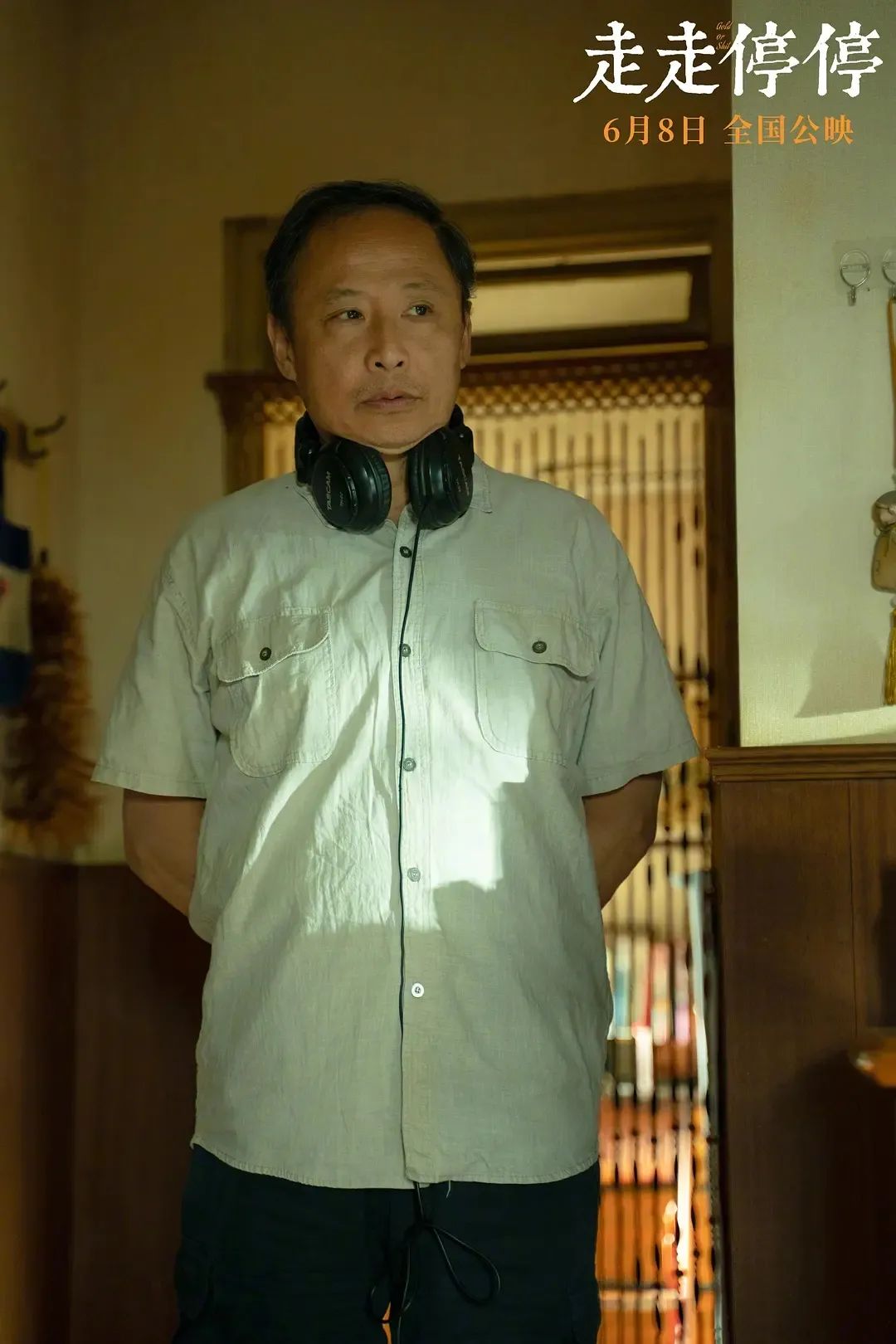

都像演电影一样,而电影《走走停停》却感觉就是现实。

2

这段时间我向不少人都安利《走走停停》,如无黑马,这部有可能是我认为的年度最佳华语片——当然了,目前还只是上半年,有可能言之过早。

《走走停停》的后劲太足了。

看完后的几天里,我经常会想到电影里的镜头,和眼前的现实重叠。

虽然充满了谐趣,笑点密集,但不是纯喜剧,是悲欣交集,如生活本身。

生活流,拍出了生活的实感,但又高出了生活,用艺术把庸常的生活升华了。

片中,一行人到河边拍外景时,吴母感叹,如果不是拍电影,可能一直都不知道还有这么美的地方。

摄像机在影片里,起到了桥梁的作用,是一个奇幻的媒介。

当一个人变成演员,当家变成了场景,当说话变成了台词,灶台上的油污,由“真”变成了“逼真”,一切还是那样,一切又都不一样了。

摄影机连接起了吴迪和梦想、吴迪和柳柳,连接起了吴母和演员的身份,一群人因为摄影机聚在了一起,生活中突然间涌现出一个鲜明的主题,纪录片和电影同步拍摄,戏里戏外貌似没有了界限,而界限又时时存在着,以喜剧的形式冒着泡,一群大人像孩子似的欢乐,扮演着戏中人,也表演着自己。

黑白电影让生活去掉了琐碎,淬取出美感。看了下导演原来也是摄影,怪不得有些画面那么美,诗意流淌。

特别是绚丽的三角梅下,吴迪和柳柳站在那里。

还有江边的空镜头。

在拍电影的过程中,人人脸上有光。

死亡突如其来,生活的确不会按写好的剧本那样按部就班地上演。

补拍的时候,开始以为背影是从以前的剪辑里截取出来的,当黑白人影渐渐变实、回头,吴母的背影转过来却是吴父的脸,一瞬间泪目了。

一家人可以差点上演全武行,老头经常是满脸不高兴,两边都疑似心里有人,柴米油盐夫妻,阴阳相隔,也没有哭天哭地,只是深夜里看着亡妻未完成的电影,说她不是半途而废的人,然后就是补拍,原来是他当她的替身。

她走了,他也没撑过三年。

周野芒老师和岳红老师演得真好,真实,自然,全无表演痕迹。

相比之下,胡歌和金婧面对母亲故去的表现,太平淡了,年轻人不应该那样。在看到母亲生前日记时,吴迪笑过之后,原应是泪流满面,伤痛可能迟来,但撕心裂肺的疼不应该只是回想几句叮咛。

这算是一点瑕疵,不过瑕不掩瑜。

我喜欢这部电影,并不是因为有共鸣,我和吴迪的轨迹相反,是从小城来到一线城市,并站稳脚跟。我是喜欢电影里的创意:用拍电影的方式,实现梦想,记录生活。柳柳对于吴迪来说,真是特别珍贵的人,如果不是这个契机,就不会有那么宝贵的创作和记录。

吴迪和柳柳,互有好感却终于都没有迈出那一步,在最后的相遇无言里,两辆车走走停停,两个人成为不再交汇的平行线,既是呼应了片名,也是心境的写照。