Anja Aronowsky Cronberg,瑞典人,毕业于伦敦中央圣马丁学院。出于种种对传统时装杂志的反思与不满,她创办了独立时装杂志《Vestoj》,拒绝一切形式的商业广告。

我对那些在报亭架子上看到的所有光鲜杂志都感到很丧气,就是那种封面印着名人,讲最新的趋势,互相竞争,看谁得到了最酷的模特、最抢手的摄影师,来炮制那些极尽光鲜的昂贵的时尚专题。但杂志上那些有关时尚的文章连这一半的注意力也几乎得不到。

我就开始思考,我能不能做点不同的事情。

Why Fashion Matters

Anja Aronowsky Cronberg

本来我为大家准备了一通特别像老师讲课一样的演讲,介绍时尚为什么重要。但昨天我在试讲的时候,得到了一个友好的建议,有人建议我扔掉笔记,就像跟朋友们聊天一样谈谈我在做的事。

所以,朋友们,我先介绍一下我自己。七年前我辞了职,那会儿我在可能是我们国家最酷的杂志跟时尚公司工作,我是品牌出版的杂志编辑。我刚刚走出大学校门,得到了我当学生时梦想得到的一切:稳定,高薪,还有个大号衣橱跟社会地位。

但时日流转,这些曾经对我而言无比重要的东西,渐渐丧失了重要性。我发觉我并不那么在乎钱,也不那么在乎稳定,甚至我拥有的那些漂亮衣服也不那么重要了。相反,我开始觉得格外沮丧。

我对那些在报亭架子上看到的所有光鲜杂志都感到很丧气——我打赌你们知道我说的是什么——就是那种封面印着名人,讲最新的趋势,互相竞争看谁得到了最酷的模特、最抢手的摄影师,来炮制那些极尽光鲜的昂贵的时尚专题。但杂志上那些有关时尚的文章几乎连这一半的注意力也得不到。

我就开始思考,我能不能做点不同的事情。我想某种意义上,我是在寻找自己的声音。我所见的是我认为时尚行业的错误之处,我开始问自己,我能不能使这一切有所不同。——这就是《Vestoj》诞生的初衷。

我希望有这样一本杂志,能够严肃对待时尚,能像我读过的那些建筑杂志或艺术杂志描述自己的行业那样,带着深度去书写时尚。但同时,我不希望这本杂志无聊又干巴巴的。我希望它在视觉上仍旧有意思,希望读者们会认为这是他们想要保存的东西,会将它放在书房或者床头,时不时想要掏出来看看,我希望图片跟文字同等重要。

同时我注意到,有一个学术领域叫作时尚研究,人们会在学术方面探索时尚,研究者通常是人类学家、社会学家、艺术家甚至是哲学家。但他们针对时尚的研究,距离在时尚行业工作的人远之又远,我希望可以在他们之间搭一座桥,让这些人离彼此近一些。

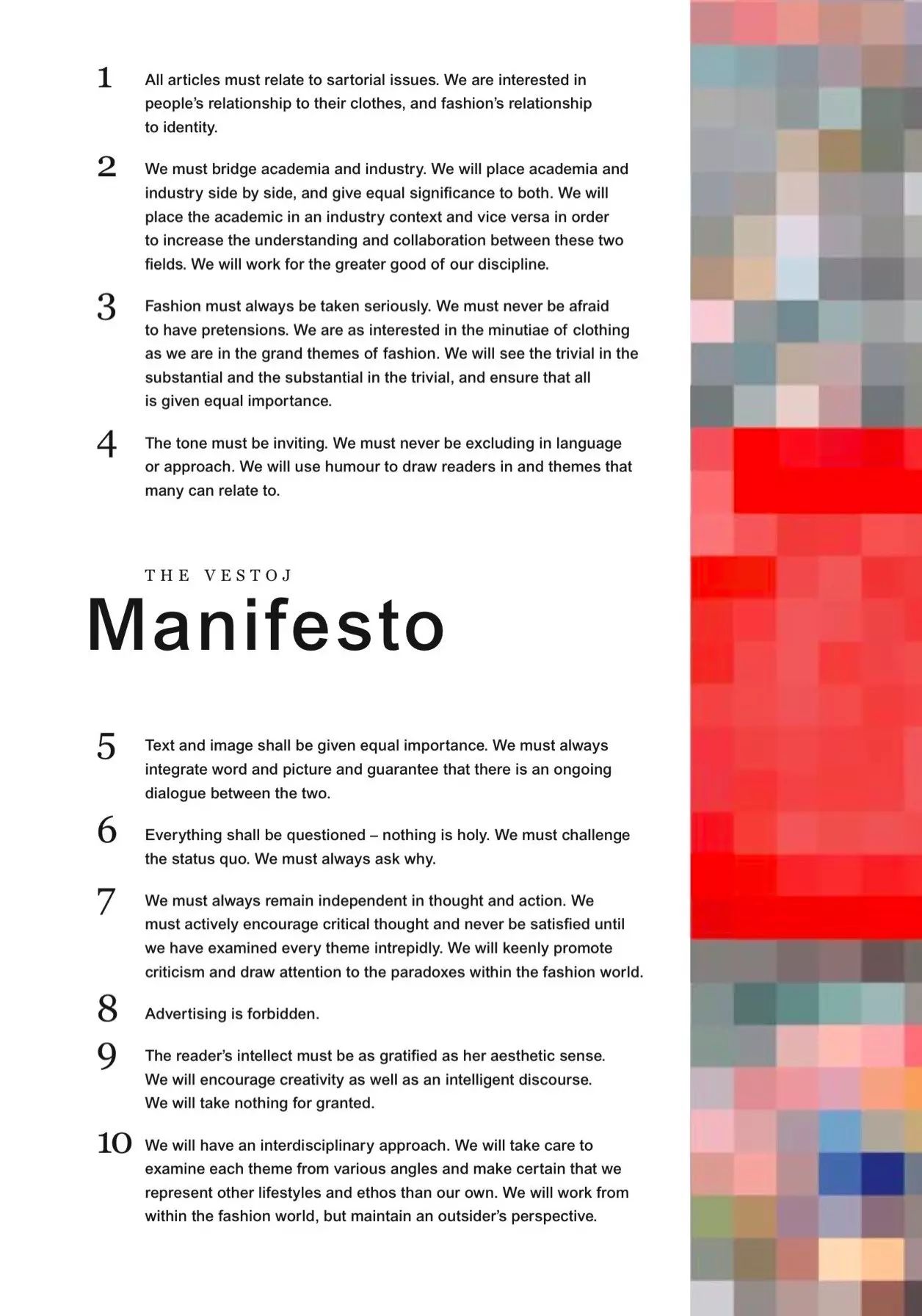

有了做一本完全不同的时尚刊物的想法之后,我做了许多事,其中一件是我写了十点纪要,它也是一个宣言,有关我认为时尚杂志应该做到的一切。

点击大图可查看这十条宣言

在我首次写下这份宣言七年之后,它仍然发表在每一期《Vestoj》上。每做新一期的杂志我就会去读,提醒自己为什么要干这件事。然后做完一期杂志再读一遍,问问自己要做的那些做到了没有。而且我希望这一切是透明的,所以大家都可以看到这个宣言,自己去阅读、思考、评判,我们是否做到了我们想要做的,和承诺要做的、要传达的。

今天我想要分享给你们其中的三点,这三点是我认为并且现在仍然认为,在我与《Vestoj》试图所做的事情中最为核心的东西。

第一个是第六点,这一点是:

一切都应该被质疑,没有什么是神圣的,我们必须总是问为什么。

第二个是第八点,这点格外让时尚业内人士侧目,因为可能有点争议性:

禁止广告。

最后,第十点,这一点我认为极其重要,不仅是在时尚领域,而是在任何一个领域:

我们必须在工作上成为业内人,而同时又保持局外人的视角。

因为我觉得如果离自己研究的领域太遥远,你就没办法理解自己的研究对象。而如果你离得太近,又可能会找不到视角。我认为保持这两者的平衡是非常重要的。

发行第一期杂志的时候,我以为我做好了足够的心理准备来面对许多事情,比如说,以前凑上来找我拿名片的那些人,他们不会像以前那样快速地回我的电话。还有就是,我知道在可见的未来,我不会被邀请坐在时装秀的前排。

当时我觉得我准备好接受这一切了,但这一切还是太艰难了。我记得当时是怎样去努力告诉自己、提醒自己:我做的事情是有价值的,我在做一件重要的事情。

一开始去看秀时,我介绍自己,不是作为以前那个Anja,而是作为一个名不见经传的《Vestoj》的Anja,那种切实的不安全感我记得十分清楚。我在电梯里给人介绍我的选题,去采集我在秀场外需要的东西的时候,对方看上去一脸问号,然后我就畏缩回去。

但随着时间流逝,我慢慢有了信心。当我得到读者们、身边的人,甚至是业内人士的正面反馈的时候——尽管我在做一件这么边缘、这么离经叛道的事情——这才使我真的开始放下心来。

一开始真的很难,因为我之前也说过,我不想要任何广告,想要保持自由独立,所以每年为了找钱来印出这些书我历经艰难。开始那几年,我记得我就像个乞丐一样,我去印厂跟纸品公司说,求你们了,我们真的需要支持这个项目,然后求撰稿人免费给我们写稿。

但是后来我交了好运。大概三年前我遇到了一个人,他把我介绍给了伦敦时装学院的院长Frances Corner。她邀请我去参加一个会议,然后问了问我《Vestoj》究竟想要做什么。我告诉她,我如何希望在学院派和时装业内人士之间搭个桥。她真的立马明白了,然后说要支持我,在学院里给了我一个职位。我现在在那里当研究助理,当然还有足够的钱印每年的杂志。

《Vestoj》已经七岁了,马上就要完成第七期,大概还有一个月左右就发行。

我们每一期都有一个主题,我总是试图想一些一开始不会跟时尚搭上边的主题。到目前为止,我们做了面料记忆、时尚与魔法、耻辱、时尚和权力、慢时尚,还有最近的一期——失败。

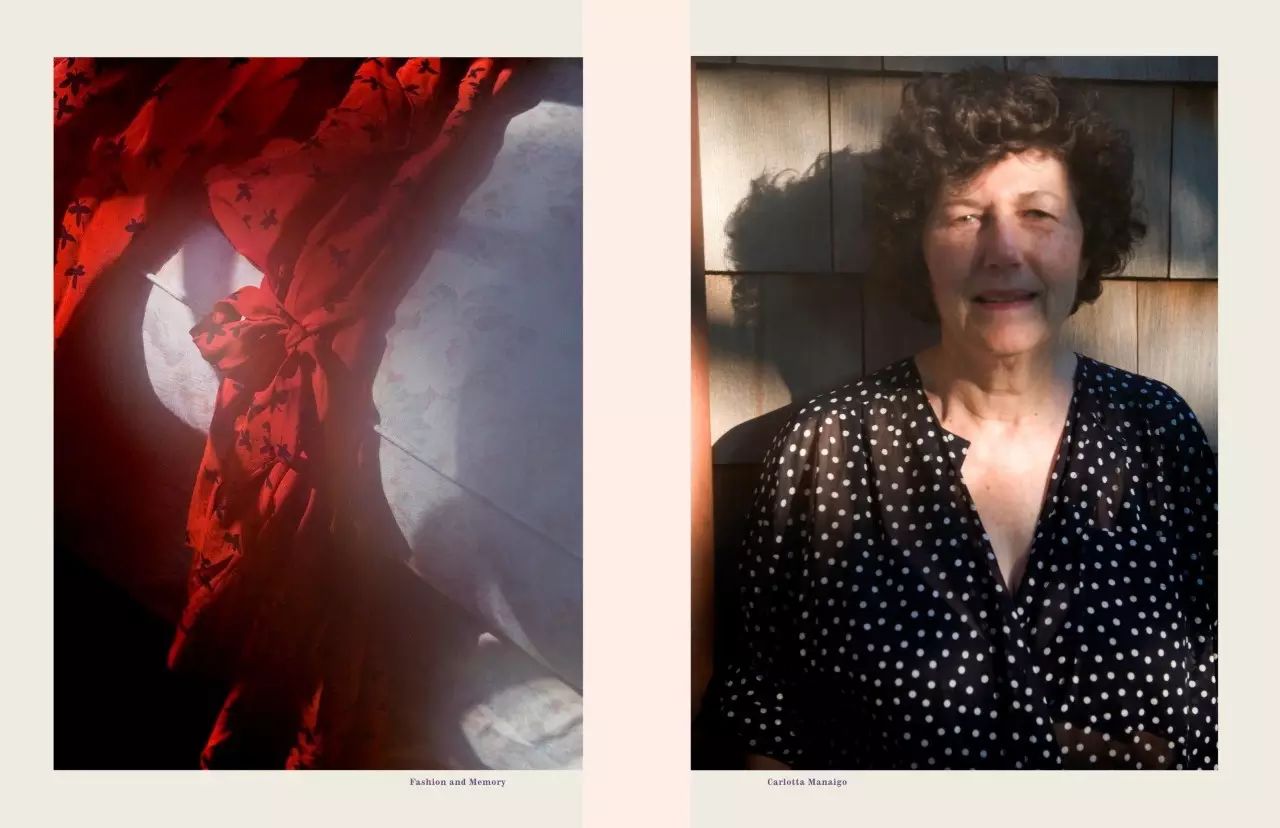

我想展示一些杂志的内容给大家看看,以便让你们更好地理解我们跟一般的时尚杂志有什么不同。这一页来自我们的第一期,关于记忆。这个是意大利摄影师Carlotta Manaigo拍摄的一个照片系列,她拍了她母亲穿着自己的衣服。

我特别喜欢这个专题,因为有一点我认为特别重要但是时尚行业却常常忽视的,就是不要过于注重名人。相反,应该多注意衣服对于你我这样的普通人意味着什么。

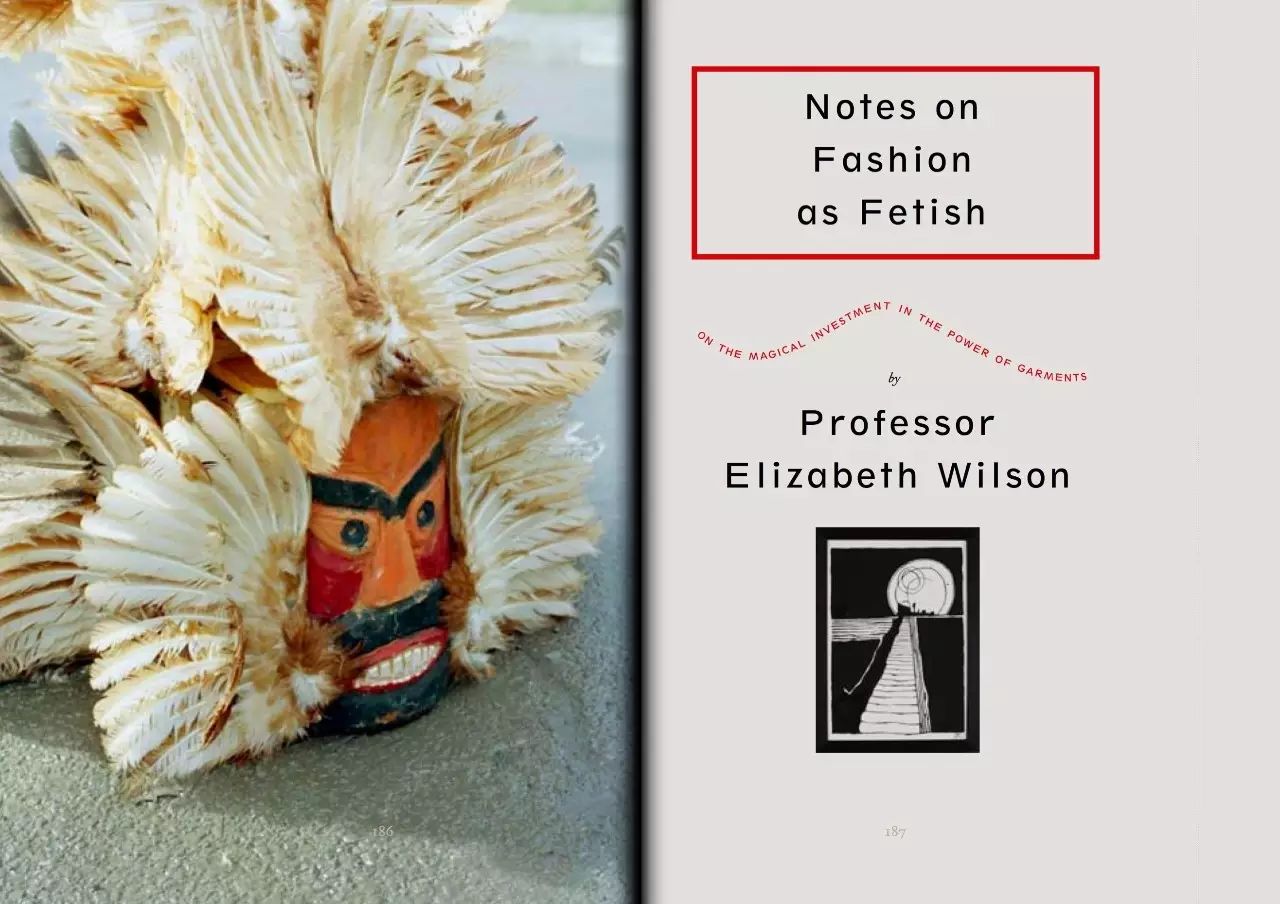

第二页是“时尚与魔法”那一期。

作者可能是现在时尚行业最重要的学者,在1980年代建立了时尚理论这个研究领域的女性,Elisabeth Wilson教授。这一期

里,她书写了衣服作为护身符是怎样累积魔力的。你们可能都有,我知道我是有的,就是类似幸运衣之类的,当你需要一些力量支持你的时候会穿的东西。这篇文章里她试图描写,什么样的衣服成为了我们的护身符。

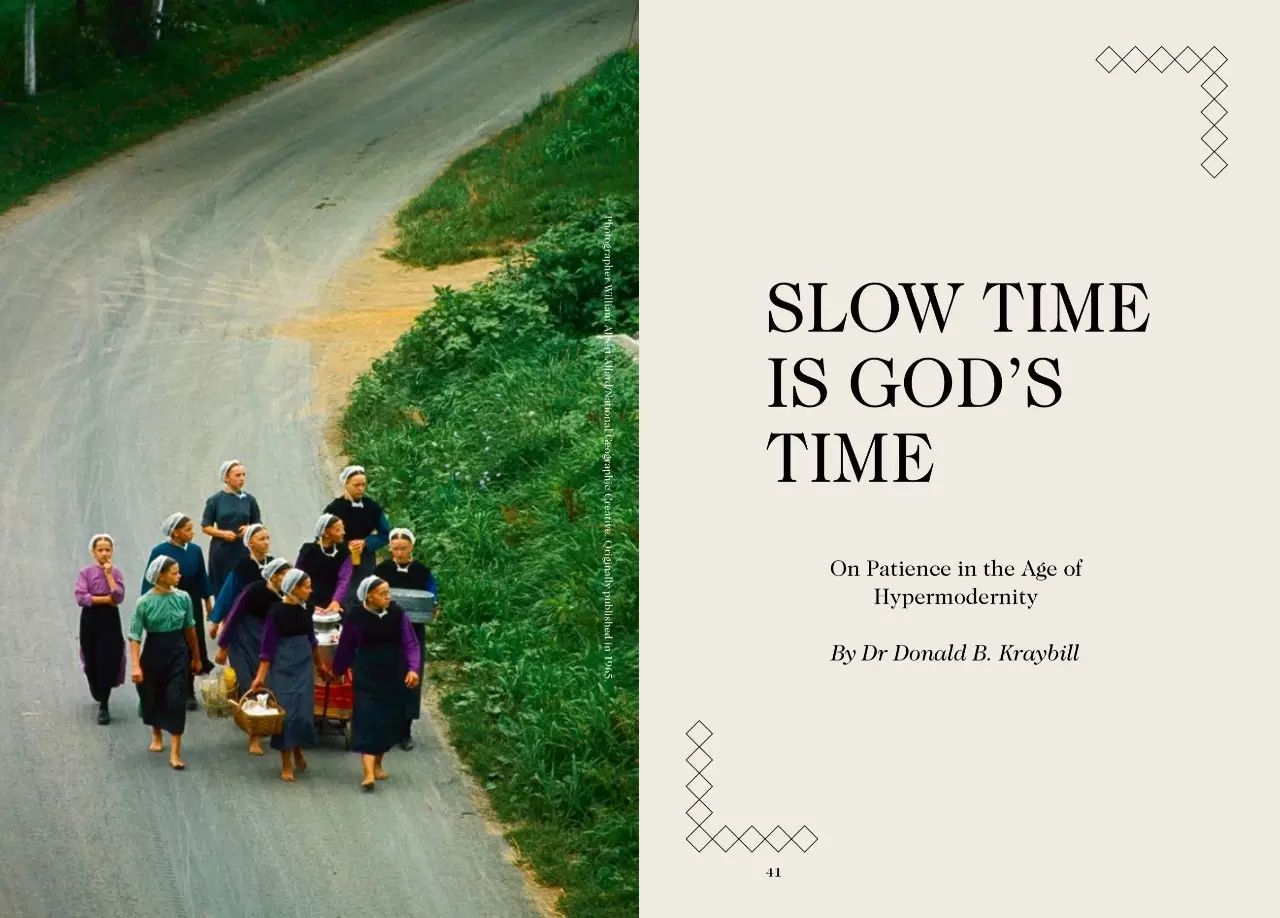

这页来自“慢时尚”那一期,讲述的是“时间”。这是一个对于时尚而言尤其核心、尤其重要的概念。这篇文章我特别喜欢,因为它展示了远离时尚行业以外对待服饰的一种方式。

图片里的这些人来自美国的一个宗教团体,叫作“阿米什”。这个团体自从19世纪产生以来,从未改变过他们的着装方式。他们不使用科技,没有手机,不开车,衣服上甚至连个拉链也没有。

这一页是我们最近一期的,关于“时尚与失败”。照片里的这一群女人来自一个叫作“吉普赛”的民族,或者叫“罗姆人”。

在欧洲,罗姆人非常常见,他们通常来自东欧。在我居住的地方——巴黎,你经常能看到他们。他们常常全家人一起坐在广场或者街道上乞讨,在他们所到之处,这个族群渐渐成为一个极富争议性的人群。你可以说他们几乎处于社会的底层。而且他们的穿着使得他们的辨识度很高。

我格外拎出来要给你们看的这

一页,是由一位美国学者所写的,她本身也是罗姆人。

我希望读者能自己去思考,他们的服饰与失败的联系在哪,所以我留了个开放性的结尾在这儿。

这是我们文化的失败吗,因为我们难以接受他人,并且总是过于迅速地去以貌取人?还是说,这是这个族群的失败,因为他们太难以融入社会?这由你来做判断。

《Vestoj》现在已经度过了差不多7个年头,我们成长并且变得更为多样。一开始只有每年一期杂志,现在我们还有了一个网站。下面我想给大家看几个例子。

左边这幅图是我们采访过的一位女性牧师。她的苦恼在于,她需要穿特定的制服,但又希望能够穿得漂亮迷人。

中间那篇是我们采访的一位传奇人物,一位叫作Kenneth Anger的独立电影制作人。他在上世纪60年代和70年代做过许多出色的电影,他跟我们讲述了他电影里的服装造型,那些衣服全是他自己做的。

然后就是最右边这篇文章,它后来传播得非常广,这是我做的一个访谈。

我找了时尚行业内13种不同职业的人,有设计师、摄影师、造型师、商人、公关……让他们回答“时尚圈到底怎么了?”。

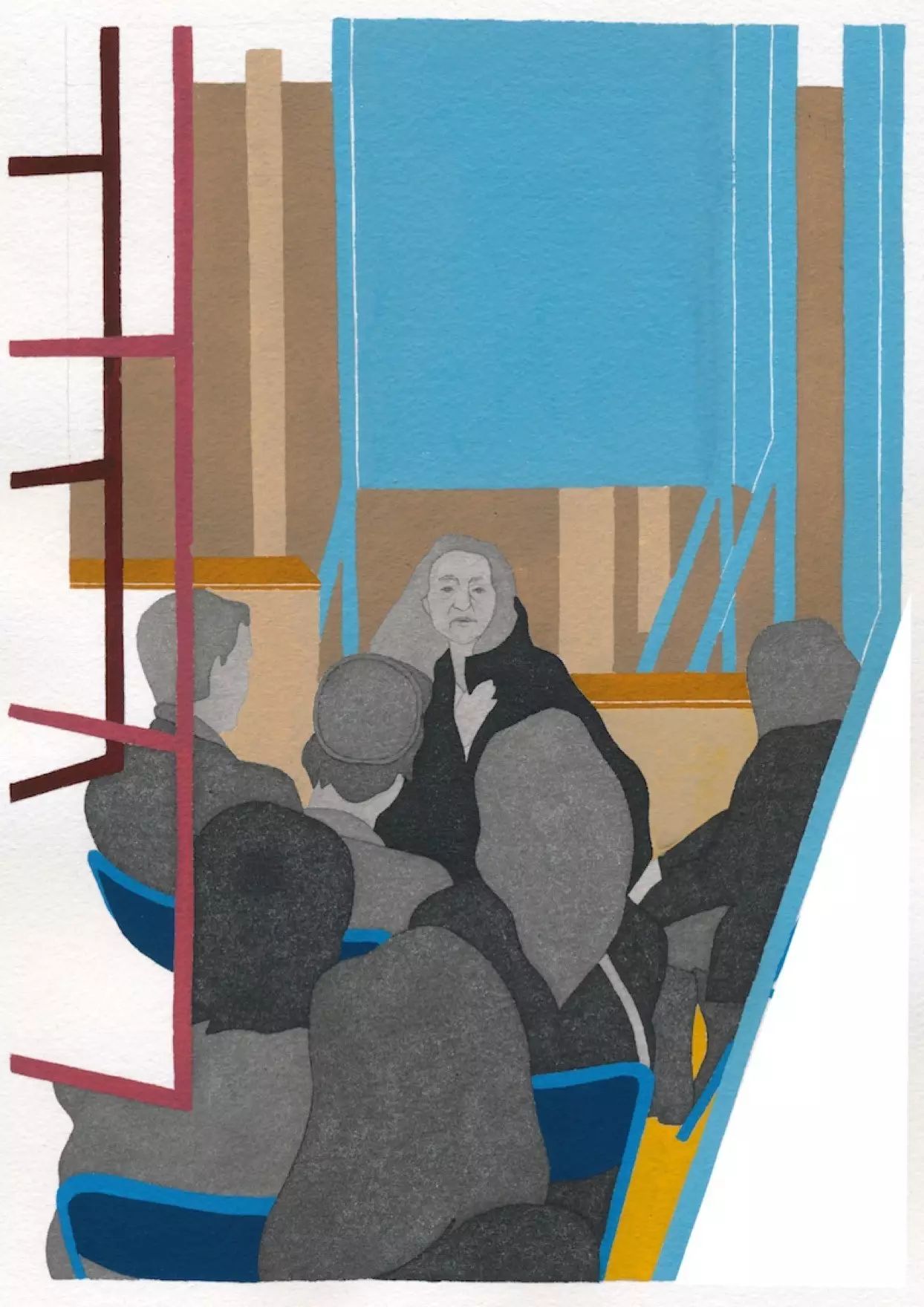

Vestoj平台不久前刚开始做了新的项目,是个线下活动,我们称之为Vestoj沙龙。这个是我们第一次沙龙,是发行“时尚与耻辱”那一期时做的,在巴黎一个叫作东京宫的大型艺术机构举办的。

那时候我一直在想,通常杂志出版活动是怎么办的。在巴黎,几乎这些活动都是一个样:找个地方,放点音乐,摆一些饮料,摆上几堆杂志。人们来了,拿上一份免费取阅的杂志,稍微聊个天,接着赶去下一场。但是我希望可以留住这些人,我想让这些人思考,用一种不同的方式去思考服饰。

我尝试去想,怎么才能利用这个形式让人觉得脑洞大开。于是我就跟一个法国女演员合作,她叫Clémence Poésy。她交友甚广,认识许多演员和表演者。我们邀请了20个演员来参加我们的活动,但并没有告诉其他客人现场会有演员。

我让这20名演员每个人扮演一个角色,他们会去做一些非常日常的,跟服饰和生活中的尴尬时刻相关的小事情。

比如说像这幅图片里这个摔倒的女人,她穿的鞋子鞋跟太高,实在没法走路,一直在跌倒。

或者像这个穿着白裤子的女士。她的裤子上还挂着忘了取下来的价签。

而这个可怜的女人,她从化妆间回来的时候,裙子被夹在了内裤里。

我特别想看到,当我把这些演员安插在来宾中间时,这些客人们会做何反应。他们会不会窃窃私语?会不会去告诉那些演员们发生了什么,去帮助他们?实际上,上面这几种情况全都发生了。这种生动地去呈现服装的经历对我而言特别有意思,我决定继续做这件事情,把它变成一个常规的项目。

下面是比较近期的沙龙,也是在巴黎的东京宫举行的。这个沙龙当时是一个为期三天的表演艺术节的一部分,所以整个博物馆被四十多种来自世界各地的艺术家们占据着。我事先知道这个地方到时候会变得很混乱,吵吵嚷嚷、热闹非凡,所以我想在这其中添加一点特别微小的东西,能再一次让人们重新思考服装。

然后我就开始考虑,在东京宫里工作的人们,他们穿什么?他们的穿着有什么不一样?策展人怎么穿?售票员怎么穿?保安又是怎么穿的?

然后我决定关注保安,因为至少在东京宫——实际上在我去过的所有博物馆,他们都是唯一穿制服的员工。

这套制服有两个作用,既让他们与背景融为一体,使人们不易察觉到他们;但在他们站出来告诉你,不要碰艺术品或者不要拍照或者其他什么的时候,又给予他们权力。这个关系非常有趣,既可见,又不可见;既赋予权力,又剥夺权力。

于是我这一次又跟一名演员合作,大家能在图的左侧看到他, Noel。在这三天里,我雇他就像其他所有保安一样站在那里工作。唯一不同的是,我们没让他穿制服,而是在他身上画了一套制服。

我那时希望这样的“穿着”,就像法语里说的“让人眼珠子掉出来”那样——第一眼看上去并没有什么不同,但当你回头再看一眼时才恍然大悟。我当时希望用这个方式吸引大家的注意,来关注博物馆里这个通常被忽略的群体。

当时特别有意思,接下来的三天,Noel都站在楼梯最上面,最受欢迎的展览正在展出。我看到人们挤来挤去走上二层,他们走过的时候根本没注意到他什么样。等到下楼的时候,他们才看到他,然后大吃一惊。他们就会走到跟前去问他:“你是艺术品吗?你是谁?你为什么这副模样?”

接下来我想给你们看另一场沙龙,目前做了两期,叫作故事沙龙。我们邀请一些在时尚行业工作了三十年到四十年的人士,这些人年纪稍微大一些,几乎把一生都奉献给了时尚事业。

我请来设计师、造型师、模特、场景设计师等一大批跟服装行业相关的人士,然后我和他们一起,找出一个他们身上特别个人的、私密的,关于某件衣服的故事。某件他们穿过的、改变了他们的人生观,甚至是改变了他们一生的衣服。

我贴了几个故事在这里。一个是设计师Jean-Charles de Castelbajac,一位在80年代和90年代非常出名的法国设计师,他讲述的是关于他为教皇设计的那件斗篷的故事。教皇来巴黎时,在数以百万计的人面前穿着他设计的这件斗篷。当他的作品从仅仅只是在秀场上展示,到后来来到数百万人的面前的时候,他开始重新考虑作为一个时尚设计师所拥有的影响力。

下面这位女性就是刚刚提到过的,拯救我于水深火热之中的人,伦敦时装学院的Frances Corner。她讲述的是有关她的婚纱的故事。关于这件婚纱怎样使这个年轻女孩改变了对自己的看法。

接下来是另一位女性Michele Lamy,设计师Rick Owens的妻子和缪斯。她讲的是关于Rick亲手为她制作的裙子的故事。

那是上世纪80年代,他们还住在洛杉矶,Michele是设计师,Rick是她的剪裁师。他们相爱了,但因为她是他的老板,而且年纪也比他大很多,这成了一种禁忌之恋。而且他们俩非常不同,所以并没有告诉彼此自己心里的感受。

直到有一天,Rick做了这条裙子送给她。自然而然地,这裙子就像是催化剂一样,让他们向彼此坦诚了自己的情感。现在他们已经结婚,我想大概有20年之久了。

在巴黎我听到了一个故事,很多年之后,这个故事仍然引起我的共鸣,我想把这个故事分享给大家。

这个故事是由一个名叫Irene Silvagni的女性讲述的。她是设计师山本耀司的左膀右臂,大概有好几十年都是如此。

Irene当时穿了一件特别大的黑色的冬衣来参加我们的活动。她告诉我和听众们,这外套是山本耀司大概十五年前送给她的礼物,现在她已经七十多岁了。

一开始她得到这件礼物时,耀司告诉她说,这件外套是特别的,有魔力的。他没有详细说,也没有解释为什么,只是这样说着送给了她。她非常感激地接受了这份礼物并且穿了起来。她发现每次穿着这件衣服的时候,自己就会觉得更强大一些,就好像被保护着那样。渐渐地,她察觉到她的上司兼导师,在给她这件外套的时候可能直觉上知道,或者感觉到了什么。

Irene在二战中出生于法国南部城市戛纳,来自一个犹太家庭,父亲是一名钻石商人。一天,一个男人来到家中,说他想要跟Irene的爸爸做生意。我想大家都知道那个时候的情况对于犹太人而言是多么艰难,所以Irene的妈妈就试着劝告丈夫,不要去,留在家里。但家里实在太需要钱了,所以父亲最终还是赴了约,就此一去不返。

许多年过后,Irene和妈妈搬去了巴黎,父亲唯一剩下的东西就是一件他留下来的冬衣。大家都知道,一件衣服穿久了就会渐渐带上拥有者的痕迹,领子或者经常用的口袋等等一些地方会有磨损。很显然,这件外套弥足珍贵。

最终战争结束了,Irene和妈妈每天都去巴黎左岸的一个叫作Lutetia的酒店,因为那里每天都会把所有找到的人们的名单放出来,不管是在世的还是亡故的。但爸爸的名字从来也没有在这些名单上出现过。

又过了很久,这家人又搬了家。在这颠沛流离之中,这件外套也弄丢了。后来,Irene也长大成人。在一个清晨,门口突然传来了敲门声,她去开门,门口站着一个她从未见过的男人。

这个人跟Irene说,我以前和你爸爸一起在奥斯维辛集中营。然后他告诉她,在奥斯维辛的那些年,他和Irene的爸爸渐渐要好起来,他们靠着给对方讲家人们的故事度日——那些他们被迫离开的心爱的人们。

1945年,集中营解放了,在随后而来的混乱中,他们一起逃走。正当他们在森林里逃跑的时候,一队德国士兵也在逃亡,两队人马短兵相接,然而,士兵们手里有枪。德国人对他们开了枪,除了这个男人以外,所有人都死了。而他活了下来,仅仅是因为Irene的父亲倒在了他身上,盖住了他,使得那些纳粹们相信他死了。

他觉得自己欠Irene的父亲一条命,他对自己承诺,无论何时,他一定要找到Irene一家,告诉他们曾经发生的一切。

多年以后,Irene已经老了,她在自己的孩子们面前讲述了这个故事。在她年长之后,她从自己的上司兼导师那里获得了另一件外套,而这件外套以某种不可名状的神秘方式,得到了他父亲曾经穿过并且爱过的那件外套的一些特质。

在她描述这一切时,有什么东西对我而言忽然合理了。我想起了曾经写到的内容,明白了她在讲述衣服的魔力时所指为何。这时,这一切才真正击中了我,这就是为什么时尚很重要,这就是为什么时尚是要紧的事。

谢谢。

视频字幕志愿者:王慧

Masha Ma:

美的东西是好的,但它非常容易无聊

吕燕:像我一样

王一扬:时装不装

热门演讲,请点击

阅读原文

微信ID:yixiclub

长按,识别二维码,加关注