如果问你,疫情结束后,最想做的一件事情是什么?

可能不少朋友会说:出去跟朋友聚聚,好好吃一顿。

想想还有点小陌生呢。

防疫宅家的这段日子,让我们以前不太习惯的事情,慢慢开始适应,比如:戴口罩,消毒,甚至是使用公勺公筷。

说到吃,由

新华社全媒编辑中心、 新华网客户端联合出品

,我们制作的这期

公益视频

,就

从科普和文化的角度,来聊聊关于吃饭的问题。

点击观看视频:

在人的口腔中,平均有

300多种病菌

。它们中可能有甲型肝炎病毒、戊肝病毒、甚至是现在全球蔓延的新型冠状肺炎病毒。

当几个人你一筷我一筷夹菜时,很可能大家就随着唾液交换了这些病菌。

虽然,我们口腔里的溶菌酶有一定的抗毒作用,但它并不能完全消灭所有病毒。

另外,人的唾液很可能还携带一种

非常常见的病菌

——

「幽门螺杆菌」

。

根据2003年发表的《中国Hp感染流行病学Meta分析》,1999年到2002年之间,我国的幽门螺杆菌平均感染率高达

58.07%

而在2013年的《体检人群胃Hp感染的横断面分析》里,51025例样本中幽门螺杆菌的感染率为

49.49%

也就是说,可能有相当多的中国人都是幽门螺杆菌的携带者。它可能导致慢性浅表性胃炎,肠上皮化生,乃至胃癌等一系列严重问题。

针对这一问题,很多人发出倡议:推行

「分餐制」

,即,

每餐皆配备公勺公筷,将饭食置于个人的餐具内再进食。

可能有人会说:“分餐制嘛,我知道,西方人和日本人这么吃,太见外了!合餐制才是中国人平等、友好传统的体现,没必要学外国人“

但实际上,「分餐制」并不是舶来品,

它恰恰是我们自己的文化

,

在我国商周时期,就已经有了

。

「分餐」最早可以追溯到商周时期,《小戴礼记》有云:

「天子之席五重,诸侯之席三重,大夫再重」

这里的「席」指的就是人们聚餐宴客时的「筵席」。食客们按席入座,一人一案,饭与酒均按位分之,进食的形制皆有不同,这便是「分餐」的由来。

公元前206年,项羽设「鸿门宴」,刘邦赴营请罪,

「项王东向座,范增南向座,沛公北向座」

,

虽共处一室却一人一案,各自进食。

之后,汉承秦制,不仅王侯将相们传承了「分餐制」,百姓间也颇为普遍。

我们熟知的

举案齐眉

,正是民女孟氏的故事,她信步而来,将餐食置于案上,端来的正是她为在外务工的丈夫准备的饭菜。

这里的案,是古代端食物的木托盘,通常只限一人使用。虽是夫妻,却在不同的场合进食,而高举的餐案体现的正是孟女对夫君的敬重。

东汉末年,黄巾起义拉开了烽火硝烟、三足鼎立的时代。

周瑜,设盛会宴请来访的曹操谋士——蒋干与东吴诸将,史称「群英会」。

文官武将席地跪坐,面前摆放着精致的小食案和若干盏碟,皆是分餐而食。

魏晋南北朝时,草原游

牧文化对中原地区产生着深刻的影响,当然,也给饮食风俗带来了改变。

众人虽共坐一桌,却会将饭菜盛于各自的餐具,再分开进食。这被称为「会食」,是「分餐制」的一种。

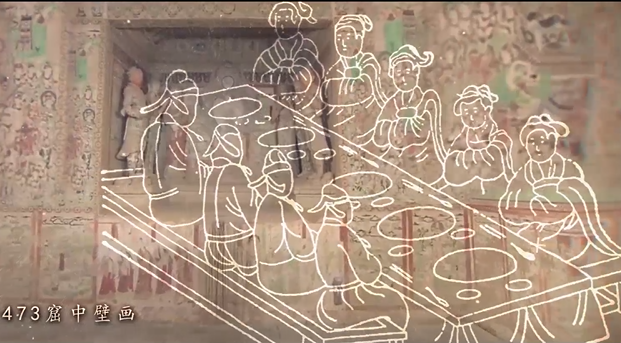

于是,我们看到惊艳世人的

敦煌壁画,第四七三窟中

,画上之人,同桌而不共食。

以及著名的

《韩熙载夜宴图》

里,很像今天自助餐的分食方式,这都是「会食」的「分餐制」。

国学大师陈寅恪说:

「华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世」

到了盛极一时的宋代,「会食」或「分开进食」的方式更多地被用在隆重的宴会。

《水浒传》

第82回《张叔夜三番宣御诏,宋公明合伙受招安》中曾写道:

「宋江便命开筵,款待天使。尊张叔夜、刘光也上坐」

「宋江、卢俊义等众头领都在堂下列席」

可见,虽然合餐已经流行,但凡遇见重要场合,共处一室却分开就餐,或许最能体现对宾客的尊重。

到了明清时期,合餐已十分普遍。

不过,在反应当时世态百相的

《红楼梦》

中,依然有「分餐制」的身影。

比如第四十回刘姥姥二进大观园时,宝玉一时兴起,提议

「谁素日爱吃的,拣样儿做几样。也不必按桌席,每人跟前摆一张高几」

「再一个十锦攒心盒子、自斟壶,岂不别致」

既是会食,也是我们今天提倡的「分餐制」的一种

在这里「分餐制」仍是身份和地位的象征,而有时,它甚至还是种新奇的吃法,比如第四十回里,宝玉一时兴起,提议:

「谁素日爱吃的,拣样儿做几样。也不必按桌席,每人跟前摆一张高几」

「再一个十锦攒心盒子、自斟壶,岂不别致」

到了如今,「会食」与「分开用餐」的方式依然存在。

北京胡同的卤煮,弄堂小店的阳春面,或者一顿别致的广式早茶……

无论如何,「分餐制」并非舶来品,

而是我国自古以来就有的文化习俗,它源远流长,

是中国饮食文化古老的根基。

当前,新冠病毒已经成为世界各国共同关注的问题,死亡的阴霾仍在许多地方上演,

我们仍要保持警惕。

这次疫情按下的「暂停」,或许正是一次让我们重新审视

自己

用餐习惯

的契机。

「合餐」可能是平等、亲近的体现,

却有交叉感染、导致胃部疾病的风险。

「分餐」不仅能有效减少新冠病毒、幽门螺杆菌等病菌的传播,且在更文明卫生的特性下,显示着对共餐者的尊重。过去,它是中国文化的一部分,未来也可以成为中华文明的新风尚。