《北京的夏》记录了一名日本鼓手是如何同一群生活在北京胡同的摇滚青年,用满腔的热血铸造了一场属于中国的伍德斯托克。

“这是民谣最好的年代,这也是民谣最坏的年代。”

作为一个在少年时期听着 “两只蝴蝶”

长大的90年代生人来说,一把吉他走天下的传说不再是罗德里格兹《杀手悲歌》中的梦幻背影,而是选秀擂台上实实在在的盆满钵溢。也许每一个时代都有它专属的

BGM,只不过伟大通常只能在怀念中被提及,譬如在2017年聊聊90年代的摇滚,铸神的传说从未停止。

强势文化的一大特征就是组织成员可以轻易辨识并认同其价值观。暗箭无形的影响力,非武力手段的暗潮流动,悄然和平演变了东瀛国一位叫松本刚的漫画家。1990年,一本被后人津津乐道的中国摇滚漫画悄然诞生 —— 《北京的夏》。

《北京的夏》日版漫画封套

《北京的夏》日版漫画封套

漫画的废颓主角 —— 一名叫做 “徹” 的日本鼓手,伙集一群生活在北京胡同的摇滚青年,用满腔的热血,铸造了一场属于中国的伍德斯托克。

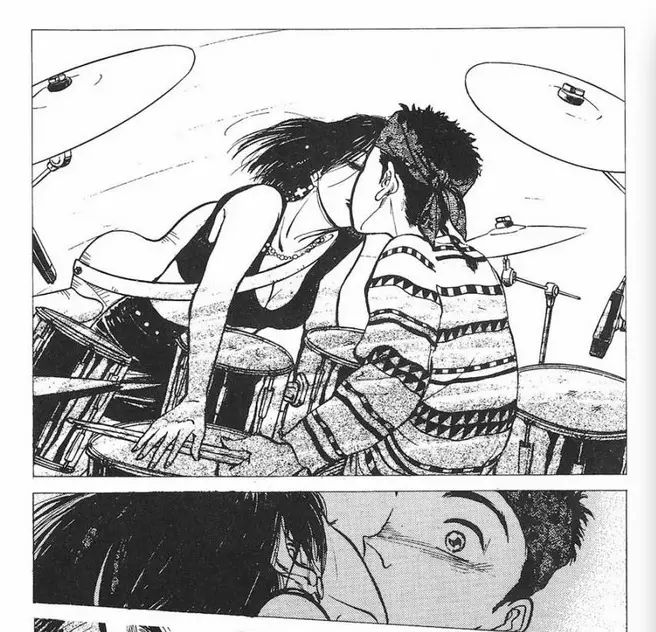

主人公 “徹”,在一个名为 SO-LONG 的乐队担任鼓手

主人公 “徹”,在一个名为 SO-LONG 的乐队担任鼓手

毫无疑问,这位日本青年的原型就是

爆风SLUMP 乐队的当家鼓手、中国人民的老朋友、摇滚白求恩的化身 ——

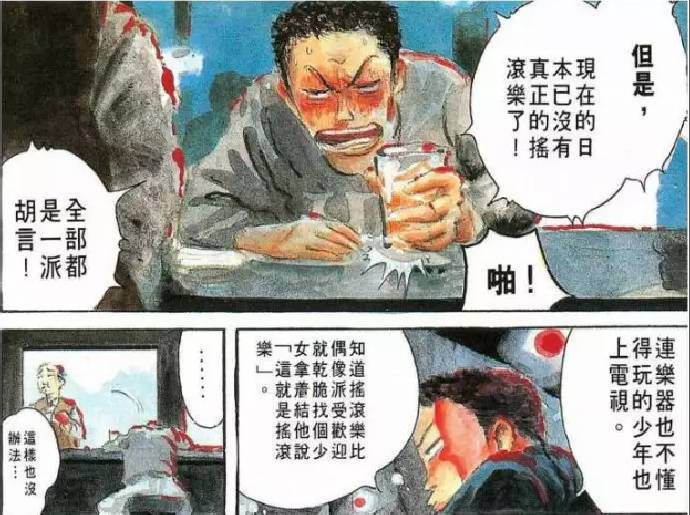

Funky末吉,90年代被黑豹现场震慑的服服帖帖的老爷子见证了大陆几十年的风云摇滚路。和今天在电脑前面愤怒码字 “摇滚已死”

的青年们一样,日子刚舒坦没几天的徹,愤怒的认为日本已经没有了摇滚乐,日夜借酒浇愁。为了寻找所谓的灵感,徹决定去 “更加纯粹”

的朝鲜发展,却阴差阳错的来到了中国。

2016年,“海豹观点” 采访 Funky末吉

2016年,“海豹观点” 采访 Funky末吉

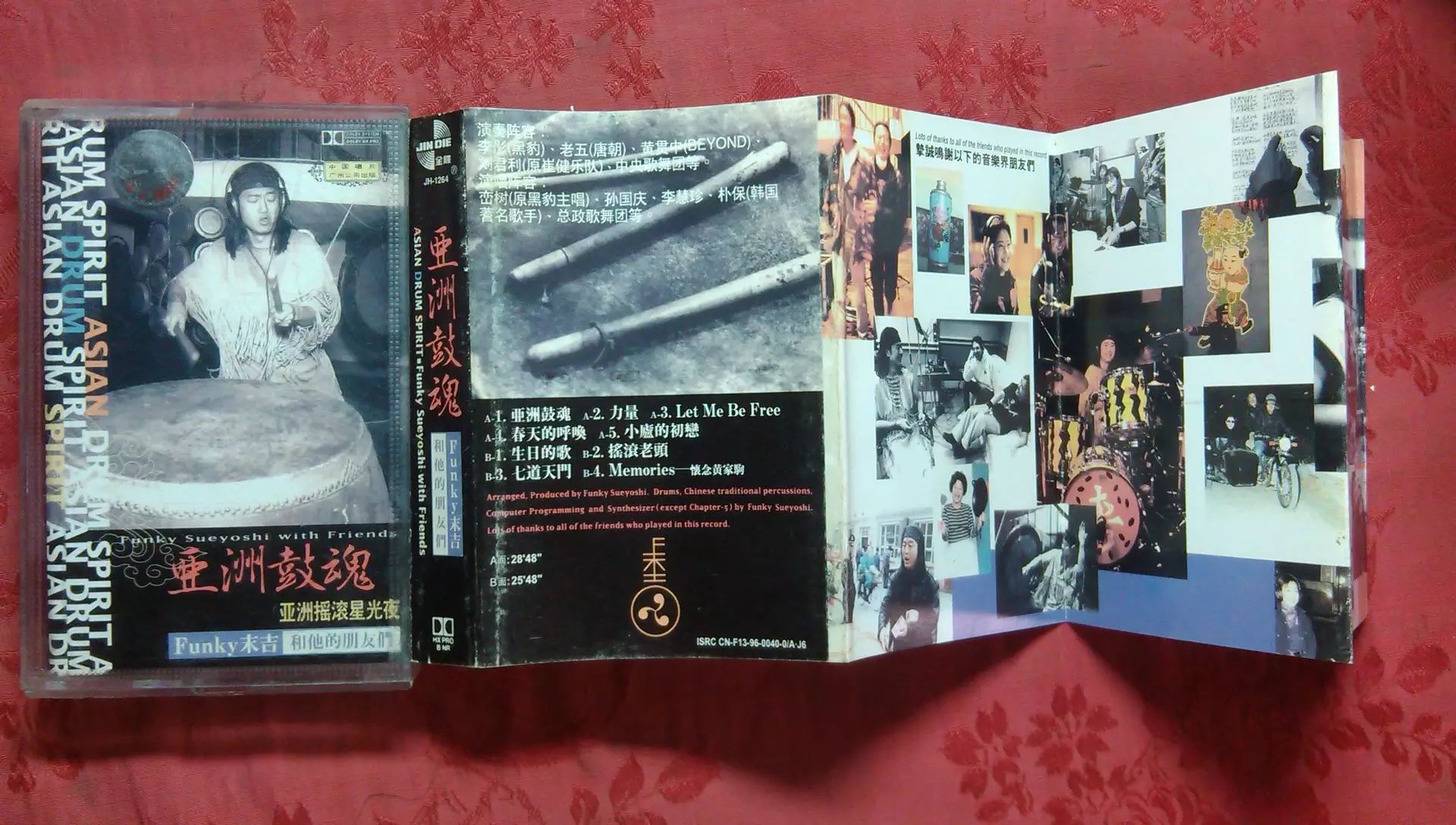

Funky 末吉在国内发行的《亚洲鼓魂》专辑

Funky 末吉在国内发行的《亚洲鼓魂》专辑

曲线救摇滚的故事在这儿发生了彻底的转折,估计没见过什么大世面的徹被北京淳朴的乡土人情所折服,如果说《丁丁历险记:蓝莲花》记录了20世纪30年代的北平民生,那么《北京的夏》则捕捉到了首都蓬勃发展的瞬间,但徹似乎没意识到一个基本常识

—— 大多数国家都不会在街上玩摇滚,于是不满表面功夫的徹也认为,中国同样是 “没有摇滚乐的国家。”

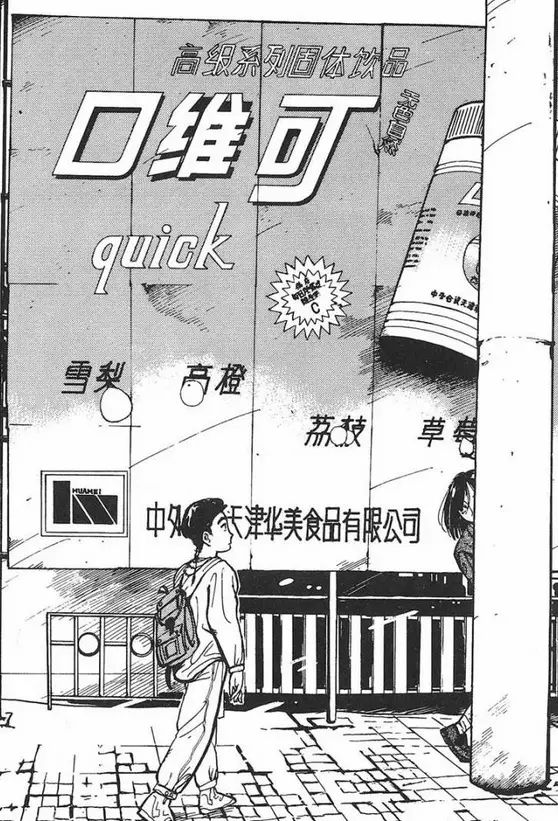

口维可是个至今仍然家喻户晓的食品品牌

口维可是个至今仍然家喻户晓的食品品牌

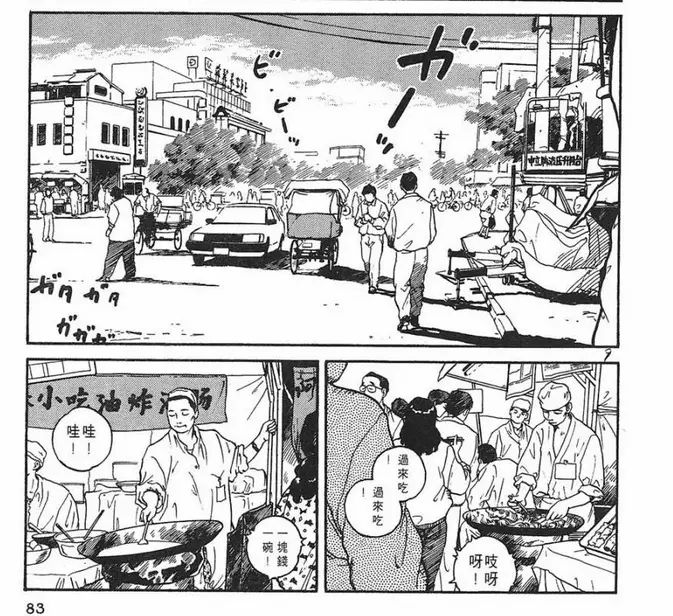

寻常百姓的一天生活都从早点摊的炊烟升起而展开

寻常百姓的一天生活都从早点摊的炊烟升起而展开

Funky末吉 有没有对日本摇滚心如死灰不得而知,但90年代老头儿偶然撞见了大陆的摇滚盛世倒是妥妥的事实

Funky末吉 有没有对日本摇滚心如死灰不得而知,但90年代老头儿偶然撞见了大陆的摇滚盛世倒是妥妥的事实

改变故事进程的往往是个妹子,一个叫 “绿” 的摇滚女孩出现了。绿告诉他,在中国虽然玩摇滚混不了饭吃,但是还是有八支摇滚乐队的,她自己就是其中一支的主唱,而她的乐队名字叫 “黑豹”(是不是被吓到了?)。

你上学时候买的那些磁带都还留着呢吗

你上学时候买的那些磁带都还留着呢吗

无论是松本刚还是 Funky末吉,他们本就是黑豹乐队的歌迷,这也是你我有幸看到这册中国摇滚漫画的根本原因

无论是松本刚还是 Funky末吉,他们本就是黑豹乐队的歌迷,这也是你我有幸看到这册中国摇滚漫画的根本原因

马克西姆餐厅当时集结了北京所有有名的乐队

马克西姆餐厅当时集结了北京所有有名的乐队

不管是为了展示资本主义的优越性,还是单纯的把妹,徹吹着牛13说自己是日本首席鼓手,乐队每张唱片销量突破 100w 都不叫事儿。

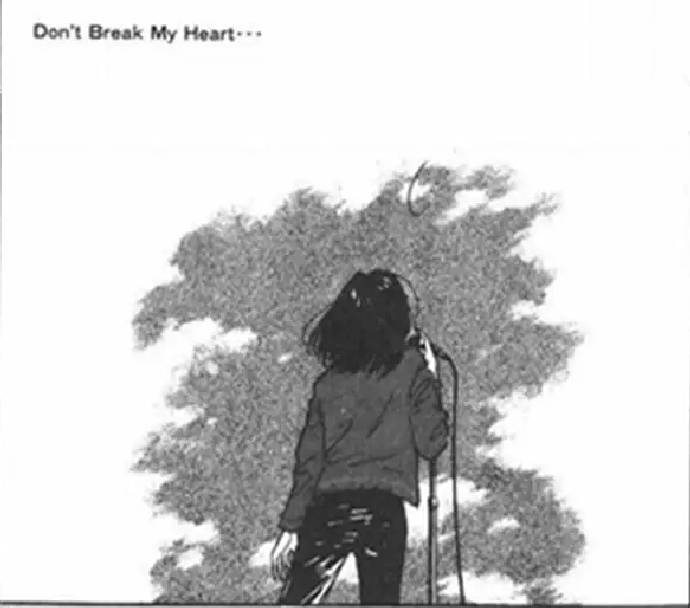

这个画风清新的

“绿” 到底存在过没有无从考证,然而 Funky末吉 却清楚的记得那首叫 “Don’t Break My Heart”

的歌儿,但是你千万别期待能从漫画中描述的乐队成员形象中捕捉到你熟悉的身影。乐队成员们差异的打量着眼前这位不肯回国的日本青年,好奇这是哪路游侠,Funky末吉

的回答也十分漫画:“I am No.1 Drummer in Japan!”

然而就算是日本首席鼓手也唱不来 “一无所有”,绿的回答把东瀛来的小子吓傻了

然而就算是日本首席鼓手也唱不来 “一无所有”,绿的回答把东瀛来的小子吓傻了

即使存在着文化差异,啤酒也能迅速消除这层隔阂

即使存在着文化差异,啤酒也能迅速消除这层隔阂

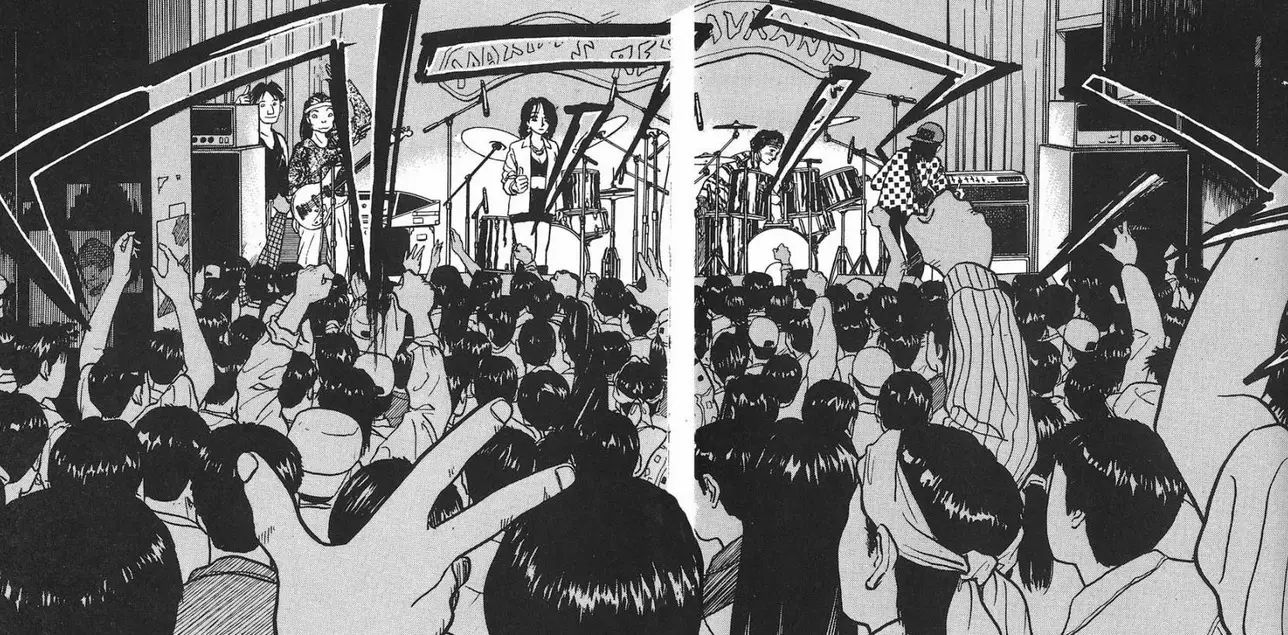

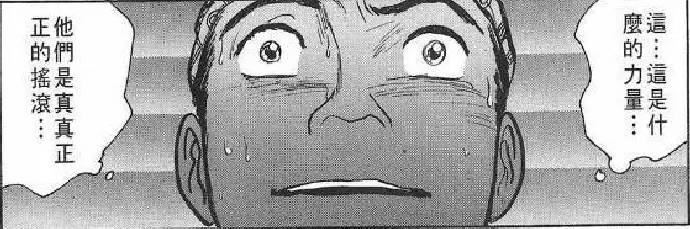

在绿的引荐下,徹去亲身感受了中国的摇滚现场。纵然没能 “边四处乱跑边把皮衣扯得粉碎”,然而,被燥的一愣一愣的徹,还是决定组织中国摇滚乐手来一场前所未有的演唱会。

现实并非如此热血,彼时 Funky末吉 的目的基本符合正常逻辑之下的 “燃”:我要和你们一起打鼓

现实并非如此热血,彼时 Funky末吉 的目的基本符合正常逻辑之下的 “燃”:我要和你们一起打鼓

当然,这对漫画里的人来说,是一场全所未有的音乐冒险。

接下来的故事就更加的曲折,包括被举报后险些夭折的现场,乐手被拘留等等惊心动魄的坎坷,在虚幻的笔下,苦心人天不负的轮回总能上演,一场梦幻般的摇滚演唱会在北京奏响了音符。对比之下,现实里的主人翁也没有那么糟糕,Funky末吉

踏入了国摇的圈子,所以才有了给许巍操刀音乐制作的故事,有了和鼓三儿狂飙鼓技的传说。

被奉为传说的《黑豹》专辑,穿插进了 Funky末吉 的一段青春

被奉为传说的《黑豹》专辑,穿插进了 Funky末吉 的一段青春

潇洒的演出响彻了北京的天空

潇洒的演出响彻了北京的天空

在漫画里的那个夏天,“醒来吧,北京!” 让画风美好的不想让人走出来。后来,那位日本的热血青年回国继续自己的音乐事业,而摇滚也终于在中国生根发芽 —— 乌托邦式的未来在漫画中实现的如此大快人心。