这个世界有多少种人生,死亡就有多少种面孔。

有人悲伤、有人恐惧、有人嘶吼,也有人沉默着麻木......

网络上有很多关于“如果生命还剩下最后100天,你会做什么?”这样的话题。

19岁的Amber说,会先辞职,让自己自由。

22岁的汤圆说,会每天写一封告别信,然后发给亲朋好友。

58岁的秋奶奶说,会陪家人好好吃一顿饭,好好拥抱告别所有人。

35岁的Siggie说,会化最精致的妆,买张车票,自己一个人去远方独处。

还有人说,什么都不做,就安静地等待死亡......

国人表面上最忌谈的两件事:“性”和“死”。

一个是因为掩盖起来的“羞耻”,一个是因为无法直面的“恐惧”。但,偏偏这两件事,又关乎着“新生”和“消逝”。

一部用镜头真实描述,直面“等死”之人百态面孔的纪录片-《生命里》,好像告诉了我们怎样与世界永别,可是,又好像什么都没有说。

这部关于临终关怀的一部纪录片,讲述了上海临汾医院的“安宁病房”的老人们临终的那些日子。

其中不乏感人至深的镜头,也不乏让人难过到泪流满面的故事。

画面从一间特殊的病房开始,“舒缓疗护区”。

住进这里的都是癌症晚期患者,治愈希望微乎其微,生命所剩时间大多不超过三个月,几乎每两天就会有一人逝去,

“死亡”成了这里最常提及,又最不敢触碰的话题。

医院周边的很多居民觉得晦气,纷纷在自家窗户上挂满了镜子,要把“死亡的晦气”反射回去。

患者逝去后,也会从特别设置的“死亡通道”撤离,不能通过明亮的活动区,

因为活人和死人忌讳走同一条路。

就连从普通病房新调来的护士,都被见惯了死亡的老护士打趣说:

“你在天堂待久了,现在下到地狱来混混。”

一些患者刚来就无法忍受了,嚷嚷着要回家,因为进来的第二天,隔壁床的人就没了。

弥留之际,每一位患者都会进入一间特殊病房 —— 关怀室。

窄小的床、冰凉的地板、薄薄的被褥,蒙住了死去之人孤独的躯体,也带走了大部分生者全部的寄托。

01

在死亡面前,绝望被放的异常大,而爱同样被表达的尤为刻骨。

陈晓军

,结肠癌肺骨转移。

即便已经被病痛折磨的“不成人形”了,但他仍旧放心不下自己还未结婚的女儿。

他想着,如果可以下床行走,靠着毅力坚持锻炼,说不定能多活两年。

这样,他就能牵着女儿的手,走过那条心心念念的婚礼红毯了。

可是,他身体里的癌细胞并没有松懈,已经压迫到神经。

当医生告诉他,站是不可能站了的时候,绝望瞬间笼聚,埋藏在心底的最后一抹光,也熄灭了。

在以往的日子里,他抗拒看病。在他看来,小病小痛能拖就拖,抗一下就过去了,而

“钱是给女儿攒起来的”

......

女儿常来陪着父亲,一边说着父亲的胡子怎么长的那么快,一边小心翼翼的替父亲擦脸、刮胡子、整理被褥。

在父亲面前,女儿表现的异常淡然;在女儿面前,尽管痛到手心冒汗,父亲也总会尽全力挤出笑容。

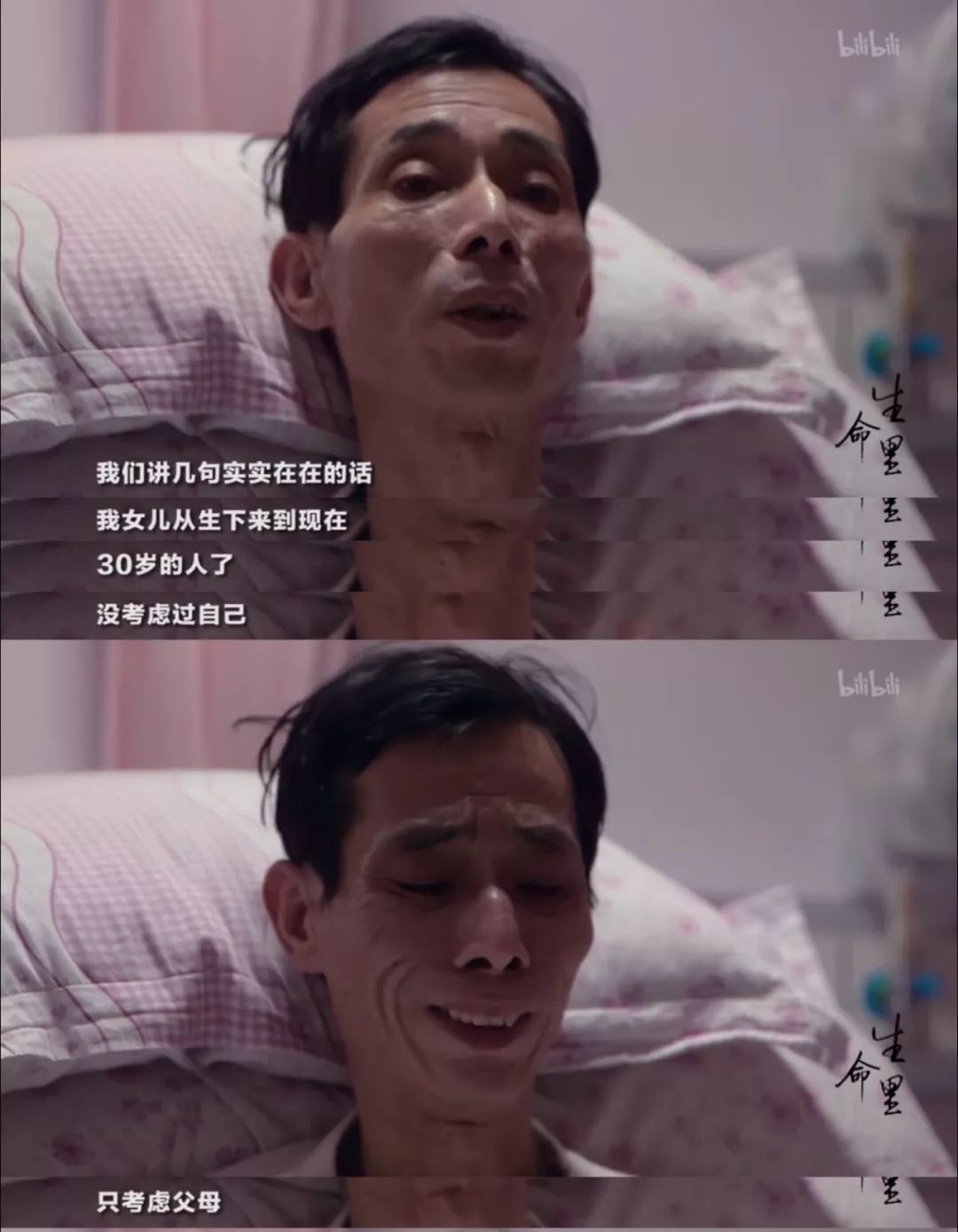

可一旦自己一人独处时,他哭泣的像个走失的孩子,茫然无措,噙着眼泪说:

“我女儿,30岁的人了,从没考虑过自己,只考虑父母。”

他不想这么快离开女儿,他想多活几年,想亲眼看见有另一个男子,如他般疼爱自己的女儿。

当有人凝视死亡时,死亡也在凝视那人。

签署完遗嘱的那夜,他永远闭上了眼睛。

有人说他走的轻松,终于还是给女儿留了一笔辛苦攒下的钱;有人说他走的不甘,作为父亲终究没能如愿,亲眼目睹女儿出嫁。

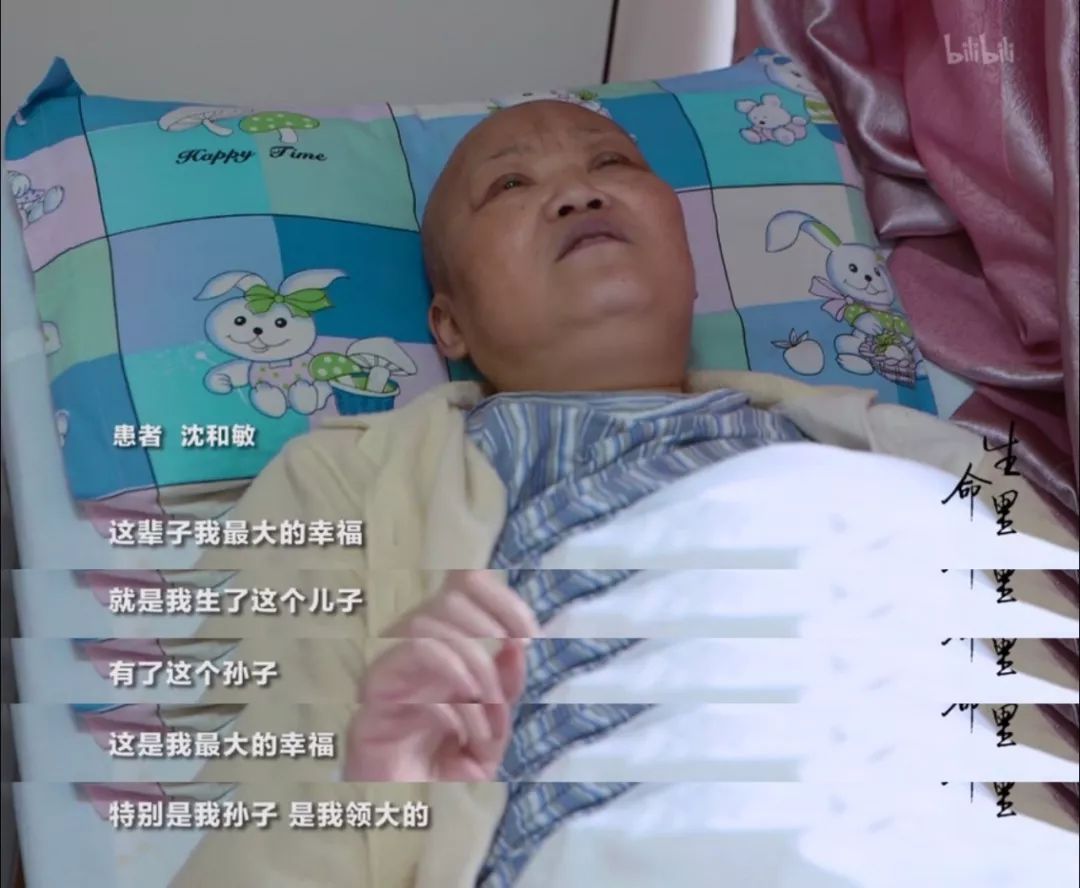

沈和敏

总是乐呵呵地,在外人眼里似乎对死亡看的很淡。

她爱美,人人都知道,刚入院时,就为自己挑了一顶美丽的假发和一张充满生机的遗像。

无论何时,她的病床前总是围绕着很多说说笑笑的朋友。有人特意做了她爱吃的;也有人大老远赶来,为她唱曲儿解闷,连护士都羡慕她极好的人缘。

朋友说他们之间是“自己人”,不分彼此。

但生命和疾病却分的很清楚,再亲密的朋友,都不能担当她的疼痛。

唱唱歌、跳跳舞、吃一次早茶......这都是她的愿望,可惜的是,她再踏不出这间病房。

她亲昵的“责备”孙子总是考不到100分,还埋怨丈夫,从未分担过家务。

她祈祷着,希望自己全然承担孙子所有的病痛,好让他一生都能平安健康。

她常常陷进回忆里:

“我这辈子最大的幸福,就是生了这个儿子,有了这个孙子......”

弥留之际,她渴望又迫切地想捐献出眼角膜

,但因家人的极力反对,唯一的愿望,也破碎了。

这个愿望,像根刺一样,扎进她的心里,不得其解,抱憾离世。

或许,这就是人生。活着的时候,言不由衷;死的时候,又身不由己 。

生命的最后,是愈发清晰的曾经和不舍的现在。

02

218床,

鲁胜兰奶奶

,乳腺癌,预计生存期不到一个月。

新疆香甜的瓜果、年轻时无畏的模样、儿孙的一声声奶奶、还未相守到白头的老伴......

这些,都成了她难以割舍的回忆。

她偷偷和护士说,

自己曾经想过自杀,她怕这病拖累家人。

但因舍不得女儿,还是坚持着挺到了现在

,那年她的女儿,已42岁。

如今,当死亡真的成了定数,她反倒坦然接受了。看着旁边病友相继去世,她安慰着家人,淡定地说:“这是等死的毛病,没压力、不紧张。”

她向人聊起年轻时在新疆生活的经历,“那边的瓜实在是好吃,回上海后,好几年都不吃这里的瓜。”

“吃新疆的哈密瓜瓜是,呜呜呜像吹口琴一样,吹过去......”

每每聊起过往,她健谈的模样,若不是穿着病服,真的难以让人相信是癌症晚期之人。

可镜头一转,紧闭双眼,

她哭着说:“觉得像没了魂一样。”

篱笆墙外的柿子熟了,篱笆墙内的人却走了。

脆弱的人啊,当意识到生命开始倒计时,再坚强的人,心底都有攻克不了的防线。

这是

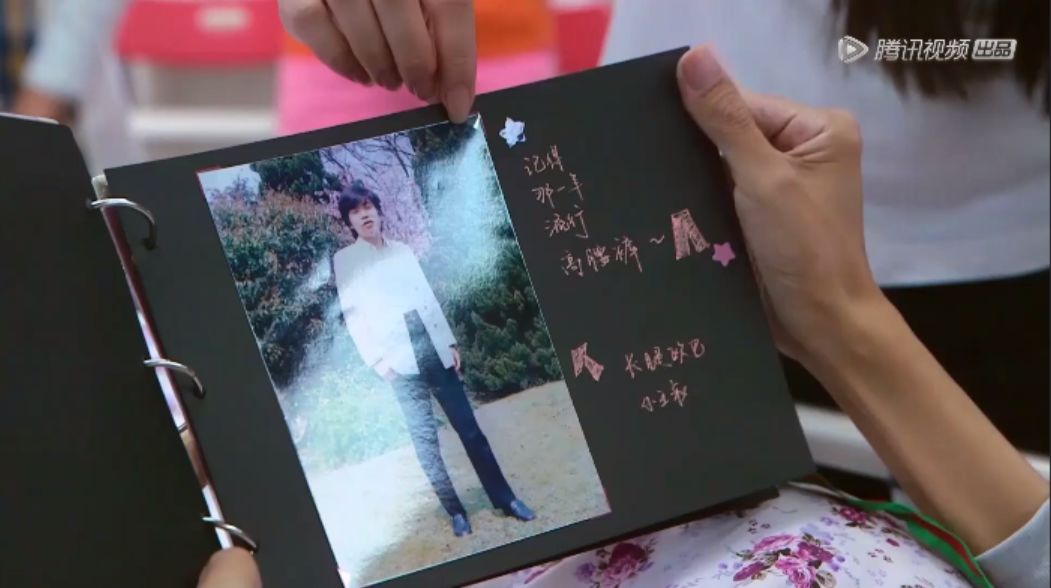

小王叔

在疗护区过的第二个生日,从未有人和他一样,能坚持如此久。

志愿者们常常为了逗他开心,拿着他年轻时的照片,喊他“长腿欧巴”。

确实也如此,年轻时的小王叔高大帅气,喜欢穿时髦的喇叭裤,和所有懵懂的少年一样,渴望恋爱,也谈过几次。

每回说到恋爱时,总是一脸笑意。但转念,就会问自己

“活着的意义是什么”?

他渴望活着

,渴望再次穿上时髦的喇叭裤;渴望再牵起心爱之人的手。

他不想活着

,不想像现在这样活着,不想在这间充满绝望、呻吟,还有泪水的空间里活着。

没有人能提前知晓自己可以活多久,

在即将消逝的生命面前,所有的言语都过于苍白,再动情的话都安慰不到没有盼望的灵魂。

03

汪明昌爷爷

,胃癌晚期。

疗护区里难得一见的乐观派,入院初期精神很好,他很喜欢乐器,经常爱给大家吹上一段喜欢的葫芦丝。

说起年轻时的工作待遇,还有与妻子相遇、恋爱的场景,一脸自豪、甜蜜。

他清楚地知道自己的所剩的日子,竭力要求医生

“不要进行任何积极地抢救和治疗”。

化疗掉完了头发,躺在病床上,听着手机里自己曾经吹奏的葫芦丝声,他陷入沉思...... 没有人知道他落寞孤寂的神情背后想到了什么。

他可能在想,为何心脏在跳动,可呼吸却如此困难?毕竟曾经,死,对他来说,毫无波澜。

提到遗嘱,他说,希望后事一切从简,不要哭泣、不办追悼会、不设灵堂、不收丧礼费,考虑到墓地很贵,海葬就行。

哪怕是在生命的最后一刻,他想着的依然是家人。

可妻子却一口回绝:

“死了不是你说了算的。”

正如护士张敏说的那样:

“很多病人,是为了家属而活。”

人呐,活着的时候,不能选择怎样生;死后,仍旧不能选择怎样死。

有人念叨着想再晒一次太阳,重温被光芒包裹的喜悦。

有人眼巴巴的渴望着再吃一碗馄饨,闻一闻肉馅儿的香味。

有人想回到故乡,亲手抚摸年轻时种下的一草一木。

有人娇羞的、哭着说想拥抱爱人,可爱人早已远去......

每个人都有愿望,但对于这里的人来说:体面的、带着尊严离开人间,这是他们每个人,最后且唯一不被否决的愿望。

04

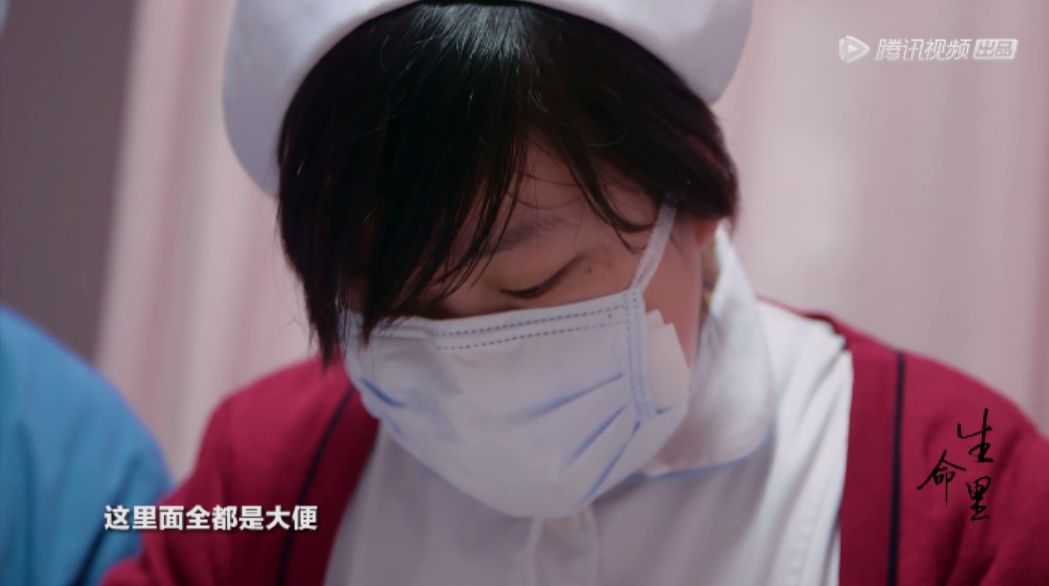

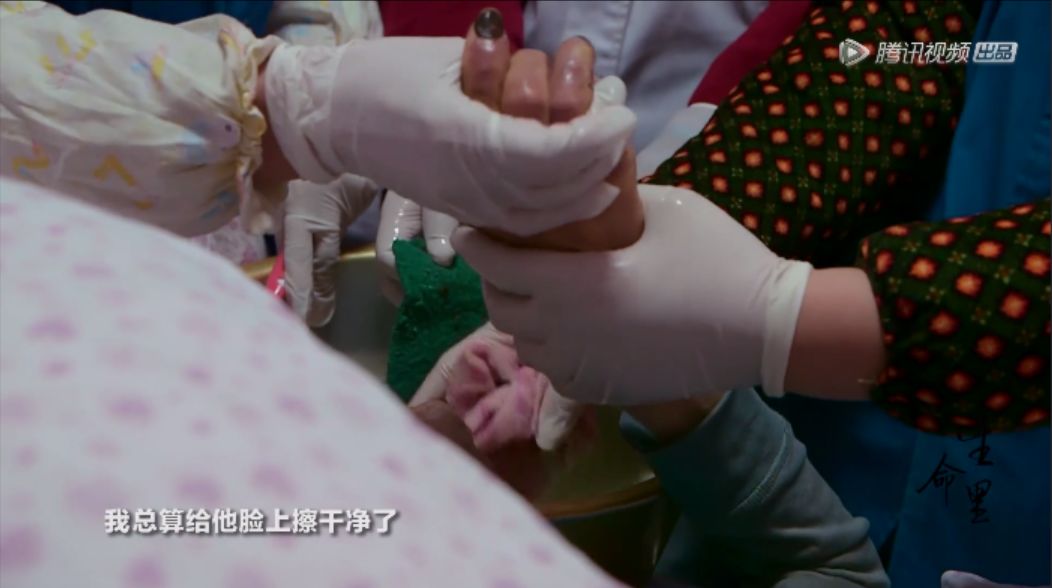

纪录片里有一位患者,因为家人不懂护理,卫生状况不忍目睹。

护士在为他清洁时,发现他大小便失禁,指甲都已成黑色,指缝里还堆叠着粪便,身体生了褥疮,腐烂的糜肉散发出阵阵恶臭,皮肤上的痂子,结了一层厚厚的硬垢,只能用刷子刷......

谁也不曾想到,

如此狼狈不堪的老人,竟是一名退休大学英语教授。

这个曾经漫步在大学校园中,满腹学识,受人尊敬的教授,弥留之际,为何会沦落到如此地步?

活着难吗?难!但,将死之际失去自理,看着自己一天天变为蛆虫的啃噬地,更难!

即将迎来自己87岁大寿的

黑子叔

,肺癌晚期。

身体的疼痛,让他连捡起掉落在衣服上的鸡腿骨头,都异常艰难。

但是,一提到抗战胜利,他瞬间就能侃侃而谈,仿佛曾经发生的一切,就在昨天,振奋人心。

可一转眼,执拗着要出门参加社区春节联欢活动,饭桌上的他,端起酒杯的手,颤颤巍巍,好像下一秒就会失去全部力量。

人,总要藏有一段往事吧,这样在年老的时候,不经意间提及,或许还能慰藉到衰微的生命。

朱慧芳

对医护人员的悉心照料是满意的。然而她的内心,却被一个难以打开的心结折磨着。

渴望爱,但不懂得经营爱,这让女儿与她断绝往来多年,甚至不愿见她最后一面,她万分痛苦。

她一边说着自己已经了无牵挂了,一边又喃喃自语:

“要死,怎么这么难,死了总比活着舒服一点,要死一了百了。”