X

X

平城京的建立:

708年,和铜元年,元明天皇颁布诏书,调集全国能工巧匠,在四面环山的奈良盆地大兴土木,营建新城,并定名为“平城京”。这是日本第一座真正意义上的律令制国家的都城。宫城位于都城北部正中,整个都城由连接着子城和罗城正门的南北中轴线整齐的划为左京和右京。左右京对称分布,都城用若干条南北和东西的街道划分为里和坊,如同棋盘状。唯一的区别是,日本的平城京有别于长安,没有防御性的城墙。和铜三年(710),元明天皇下令从藤原京(今奈良县橿原市)迁都平城京,日本由此进入奈良时代。

平城京比起长安虽然规模要小得多,但上至制度、思想、宗教、文学、艺术,下迄服饰、节庆、饮食、建筑、习俗,无不受到唐风熏染,以致享有“小长安”之美誉。

「青丹吉」(あおによし),假名文学著作《万叶集》以此来形容平城京的美。的确,与邻国的唐都长安相似,上至宫殿苑囿,下至佛寺伽蓝,都是红柱、青瓦、白壁的宏伟建筑。青灰色的屋瓦,红色的柱子,到处都是两种基本色调组合构成的洗练造型,这就是平城京,这就是奈良时代模仿大陆文明而形成的特色。

奈良系佛教的特点:

进入奈良时代之后,随着日本文明的进步,日本的佛教僧侣对于佛教的理解不再仅停留在壮美的伽蓝,炫目的佛像这些表像之上。佛教亦不再仅作为象征大陆先进文明的场所而呈现在人们的面前。日本的佛教僧徒信众开始了对坚涩难懂的佛教教理教义的钻研,并由此形成了日本最初的佛教宗派之别:南都六宗。南都六宗分别为:法相宗、华严宗、律宗、三论宗、成实宗、俱舍宗。追溯南都六宗的起源,其主要传人几乎都是留学僧或渡来僧,因而各宗与朝鲜半岛和中国大陆的佛教宗派具有很深的渊源关系。以次六宗的门派为基础,各宗派或建立自己教派的总本山(管理一宗一派的最高寺院),或随平城迁都从飞鸟藤原京将伽蓝搬迁而来,这就形成了所谓的南都七大寺。

南都七大寺:

东大寺、法隆寺、兴福寺、元兴寺(飞鸟藤原京搬迁而来,前身为苏我氏舍宅为寺的飞鸟寺,也称法兴寺)、西大寺、大安寺(飞鸟藤原京搬迁而来,前身为圣德太子创建的“熊凝精舍”)、药师寺(飞鸟藤原京搬迁而来)

关于南都七大寺还有另一种说法,即把斑鸠的法隆寺去掉,加上鉴真大和尚创建的唐招提寺。

南都七大寺的宗派所属:

东大寺----华严宗总本山

药师寺----法相宗总本山

唐招提寺---律宗

南都六宗中的三论宗、成实宗、俱舍宗,在奈良时代以后即已经消失。

东大寺的佛教源流:

奈良系佛教虽然出现了宗派之别,但六宗之间的界限并不明显,门派并不严格,一人一家、一寺一庙皆习诸宗的现象比较普遍。比如东渡的鉴真大师,即是律宗高僧,又兼习华严宗、禅宗。作为南都七大寺的最高寺院,当时的东大寺虽是华严宗的总本山,但就宗派来说其实是六宗兼学的,进入平安时代之后,天台宗和密宗被朝廷奉为国家宗教,东大寺自此从六宗兼学变为八宗兼学,是名副其实的学问之寺。

东大寺以华严宗为本位,华严宗的世界观,可以用华严经的八个字概括“一即一切,一切即一”,东大寺的本尊供奉的是华严世界的教主卢舍那大佛。

关于此宗派在日本的师承关系,最早将其传入日本的是唐开元年间洛阳大福先寺的高僧道璇法师,天平八年(736),道璇应日僧普照、荣睿之邀赴日传教,《三国佛法传通缘起》说他“多赍华严章疏及律宗行事钞等来朝”,这是有关华严宗章疏首传日本的文献记载。天平十二年(740),高僧良辨奉敕在金钟寺(东大寺前身)主持华严经讲筳,召请曾经留学新罗(一说唐朝)的审祥为讲师,3年间讲完旧译《华严经》60卷。这次讲经标志日本华严宗的创立,审祥被奉为日本华严宗之祖。

东大寺寺史:

东大寺的前身,是圣武天皇为悼念自己夭折的皇太子【基亲王】于神龟五年(728)建立的金钟寺。天平十三年,正式颁诏建国分寺和国分尼寺(金光明四天王护国之寺、法华灭罪之寺),金钟寺演变为大和国(奈良)的金光明寺,即为镇护国家的官寺,此即为东大寺的前身。

天平15年(743)圣武天皇颁布建大佛的诏命,卢舍那大佛的营造自此开始。天平17年(745),都城从近江国(滋贺县)迁回奈良,大佛造立的场所也由近江迁至奈良金光明寺,为安置大佛的大伽蓝,也于此时开始修建。

现在的东大寺,位于东侧最高处的地方是被称为“上院”的法华堂和二月堂。这一带其实就是当初金钟寺的大体位置。金钟寺,也就是后来的东大寺的初代别当(住持)的良辨,于天平12年(740)从大安寺招审详,在金钟寺开设华严经讲坛,一般认为,金光明寺即东大寺后来在宗派上归属华严宗,于此事件有很大的关联。

位于上院的法华堂,本尊供奉“不空羂索观音”,因而被称为“羂所堂”。上院法华堂是保留至今为数极少的奈良时代的建筑物,一般认为,她极有可能就是金钟寺的一座佛堂。里面的多面多臂的“不空羂索观音”告诉我们,在金钟寺里,除了华严经的研究讲习之外,像“不空羂索观音”这样的古密教的宗派亦有可能相当的流行。

“东大寺”这个名字,从字面上理解,就是位于平城京东面的大寺之意。古代以东为贵,东大寺在奈良时代并不在平城京的条坊制都城范围之内。作为大和国的国分寺--金光明寺这样重要的伽蓝,是从何时开始被改称为“东大寺”的?至今仍是一个未解之谜。

营造东大寺的伽蓝和本尊卢舍那大佛,对于当时的大和朝廷来说,在财政上是一件无比困难的事情,当时的国家朝廷刚刚经历了“长屋王之乱”,疫病、饥荒蔓延,圣武天皇寄希望于通过民众的力量进行大佛造立的事业。为了推进卢舍那大佛的营建,而采取“劝进”方法的,是高僧“行基”。行基率领着弟子们,四处奔走,组织佛教僧团,像贫穷的百姓布施,修桥开路,做了很多公益性的事业。行基依靠这些人的力量,推进东大寺的伽蓝和本尊卢舍那大佛的营建。

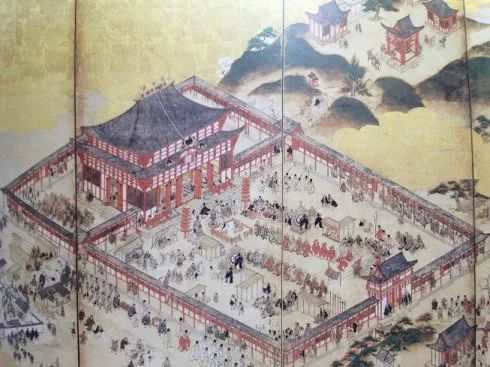

以此为背景,天平17年(745)开始的大佛造立工程,历时数年,终于于752年草草完工,752年举行了“卢舍那大佛”开眼会。据《续日本纪》记载,752年4月9日,大佛开眼会举行,奈良万人空巷,庆祝这个盛大的节日,在伎乐舞蹈(来自西域、印度的假面舞蹈)的伴奏下,大佛开眼会隆重举行。所谓大佛开眼,就是用毛笔在卢舍那大佛的眼睛里描绘眼球,没有此举,大佛还不能算真正的完成。主持大佛开眼会的是圣武太上天皇(时已退位),完成此画龙点睛之笔的是从大安寺招请的,来自印度的僧人菩提迁那。这次大佛开眼会时圣武太上天皇、光明皇太后等朝廷贵族公卿穿着的礼服,以及菩提迁那所用的毛笔,至今仍保存在正仓院之中。

大佛开眼会时的卢舍那大佛,其实也只是一个大体上的形象,大佛的莲瓣、台座、光背等其他部分,其后被陆续的塑造,直到771年才全部完工。

这个倾尽举国之力的工程,从天平17年开始算起,整整花费了26年的时间。发愿建造东大寺的圣武天皇、东大寺初代住持良辨、“劝进”僧行基,以及大佛开眼会上的菩提迁那,被誉为东大寺的“四圣”。

大佛开眼会两年之后,鉴真入奈良东大寺,在大佛殿前设“戒坛院”,在此为圣武太上天皇、光明皇太后、孝谦天皇以及数百佛教僧侣受戒,此戒坛,一直保留至今。鉴真所开创的戒坛院,直到平安时代传教大师最澄于比叡山延历寺设戒坛院为止,是日本唯一被认可的佛教受戒场所。

东大寺戒坛院

东大寺安置大佛的大佛殿直到757年才算完工,其规模约为今日大佛殿的1.5倍,内部的造像除本尊之外,还有如意轮观音,虚空藏菩萨,四天王像等。奈良时代的东大寺伽蓝配置,与今很大不同,除佛殿外,还有东西两座七重塔,大规模的讲堂以及僧房、环绕的廊屋等。创建当时保留至今的只剩下转害门、法华堂和正仓院了。另外,东大寺西门(正门)上的匾额亦保存至今,上书【金光明四天王护国之寺】,相传为圣武天皇亲笔题写。

平安时代的高僧空海法师,也曾在东大寺设密教道场,传授密宗教派。空海创建的“劝学院”又被称为真言院,保存至今。

劝学院

1180年,平安时代的末期,在源氏和平氏的纷争中,东大寺化为一片灰烬,只剩下法华堂、二月堂、正仓院等建筑物幸免于难。大佛殿的本尊卢舍那大佛,也没能躲过这场劫难,佛像身体的大部分被毁。这可以说是东大寺1300年历史中最悲惨的一页。

东大寺被毁的翌年,1181年,重建东大寺就被朝廷提上了议程,然而与奈良时代相同的是,重建的财力匮乏。俊乘坊重源上人,这位镰仓时代主持重建东大寺的僧侣,采用了与行基相同的劝进法,组织佛教僧团,四处劝进,为重建谋划财力支持。

重源与当时的镰仓高僧一样,有过入宋的经历,他启用南宋工匠陈和卿,重建了东大寺的南大门。今天,这座不同于和风式样的木构建筑(大佛样),其轻挑的造型,向我们传递着南宋建筑的样式。镰仓的重修,自然也得到了来自镰仓幕府的支持,皈依佛教的源赖朝,对重建事业给予了大力的支持。1185年,卢舍那大佛修理完成,源赖朝主持了大佛开眼供养会。1199年,南大门落成,现存于南大门内的两尊仁王像是出自快庆、运庆一派的佛师之手,据说两尊仁王像在短短69日之内便告完成。1989年,对这两尊木造仁王像进行了解体调查,从像中发现了佛教经卷和文书。至1203年,诸佛堂和佛像的重建基本完成,这次镰仓大修时的许多建筑仍保存至今。

安土桃山时代末期,东大寺不幸再次成为战场,永禄10年(1567年),在战火的摧残下,东大寺第二次化为一片灰烬,据记载,连大佛的头部都在烈火中化作铁水,重源上人镰仓大修时尽力修复的佛堂、佛殿、佛像,大多数被毁,幸免于难的只剩下法华堂、二月堂、南大门、转害门、钟楼和正仓院。至此,东大寺又将面对一条漫漫的复兴之路。

满目疮痍的大佛,在大佛殿被焚毁之后,变成了露天而坐的大佛,且面目全非。在东大寺出家的公庆法师,立志重建东大寺,并成为江户再建的核心人物。公庆亦采用了劝进的方法,他前往江户(东京),得到了德川幕府的支持,向江户人展示了东大寺的宝物,讲述大佛的缘起,最终,在深信佛教的幕府将军德川纲吉之母----桂昌院的支持之下,1692年,大佛的修理告一段落,举行了盛大的大佛开眼供养会。1705年,大佛殿的上栋正式启动,至1709年正式完成,这就是我们今天看到的大佛殿,1709年的建筑。由于江户大修时财政还比较拮据,因此大佛殿的规模相较于天平时代的规模和镰仓重建的规模要小了很多。据记载,耗资11万两白银。为了重建事业而奔波操劳的公庆,1705年因为操劳过度而早逝于江户,享年58岁,死时大佛殿的上棟仪式尚未进行,四年之后,公庆的遗愿----大佛殿重建终于完成。

大佛开眼会供养图 江户时代(1692年) 奈良东大寺藏

江户大佛殿落庆供养图 1709年 奈良东大寺藏

幕藩体制解体、进入明治时代之后,东大寺的领地被新政府没收,寺院的经济基础至此丧失,由于新政府实施了“神佛分离”的政策,东大寺的手向山八幡宫也从东大寺中分离出来,编入政府的统括之下。由于神佛分离政策,导致了大规模的毁佛废佛运动,许多寺院因此而荒废,失去了领地的东大寺也日益萧条。而此时的大佛殿,在经历了重建200多年之后,又不得不面对大修的问题。万不得已之下,东大寺将【圣语藏】中的数千卷写经卖给了被宫内厅接管的正仓院事务所,以换取大修的经费,今天,【圣语藏】这座校仓已经被移至正仓院中。