1.印度再起劳资争议?OPPO:沟通不良,问题已解决;

2.二季度中国智能机销量排名:华为OV打趴苹果三星,份额再扩大;

3.苹果准备向爱尔兰补缴152亿美元税款;

4.手机零组件供货缺口恐扩大 PC产业营运难逃冲击;

5.三星手机在华颓势难止 将会走向小众 早晚撤出中国;

6.美媒剖析《中国制造2025》:你为什么该关心这件事?

7.传富士康郑州厂试产iPhone 8,每天200部

集微网推出集成电路微信公共号:“天天IC”,重大新闻即时发布,天天IC、天天集微网,积微成著!点击文章末端“

阅读原文

”或长按 laoyaoic 复制微信公共号搜索添加关注。

1.印度再起劳资争议?OPPO:沟通不良,问题已解决;

集微网消息,据台湾中央社报道,中国与印度部队在边境对峙之际,网传OPPO派驻在印度旁遮普省的大陆籍主管辱称印度人是乞丐,导致当地客服团队集体辞职。 OPPO声明这是沟通不良,问题已解决。

印度网络社区近期流传一张旁遮普省(Punjab)、中国手机品牌OPPO客服团队的集体辞职信,内容批评大陆籍主管平日不尊重印度和当地文化,逼迫客服经理辞职,还虐待、鄙视员工,称印度人只为钱而工作,有些员工要求加薪时,被辱称「印度人是乞讨钱财的乞丐」。

这批在辞职信上的签名者,包括被要求辞职的客服经理夏玛(Arun Sharma),导致客服团队决定集体辞职抗议。

网友Jigar R. Pandya等人在推特(Twitter)张贴的集体辞职信是以打字印出,内容下方签了许多名字。

事件发生之际,正值中印部队于边境对峙,互不退让,持续互相指责的紧张时刻,印度网友为此感到愤怒,扬言抵制OPPO和中国制产品。

OPPO印度分公司发表声明,称OPPO印度最近注意到旁遮普省服务团队15日呈交的报告,但问题已在隔天解决,这是因为双方沟通不良所导致。

声明强调,双方已有共识,服务团队将继续与OPPO合作,OPPO深切尊重印度、当地文化和员工。

夏玛在印度快报(Indian Express)指出,他的团队没有任何人辞职。

2.二季度中国智能机销量排名:华为OV打趴苹果三星,份额再扩大;

集微网 7月25日报道

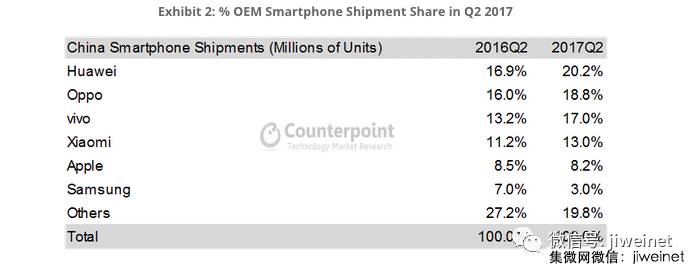

今天,国际知名调研公司Counterpoint 发布了最新数据显示,2017年二季度中国市场的智能手机出货量同比增长3%,占据出货量前四席的分别是华为、OPPO、vivo和小米,这四大品牌总共占据了69%的市场份额。

图:2017年第二季度智能手机市占率排名

从具体数据看,二季度,华为仍以20.2%的市场份额稳居第一,相比去年同期增长3.3%,OPPO、vivo的市场份额相比去年同期也都有不同程度的增长。小米则实现完美逆袭,重新回归第四,市场份额为13%。另外,数据显示,vivo和华为是增长最快的手机品牌,其次是OPPO和小米。

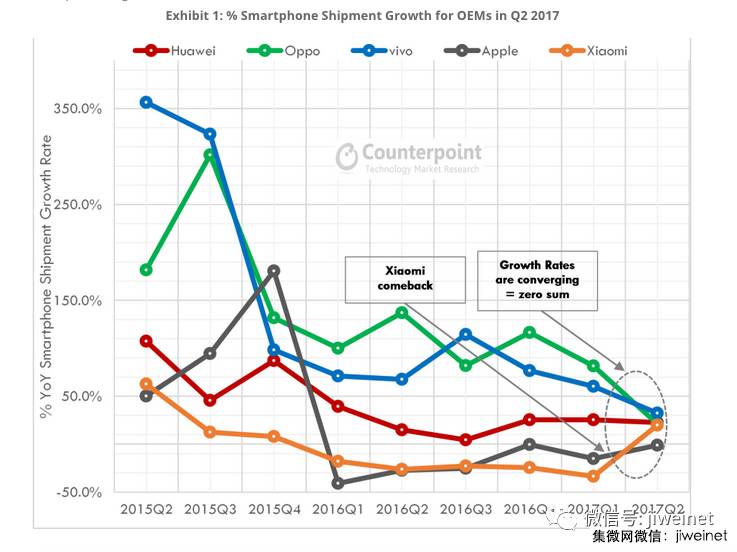

图:2017年第二季度OEM厂商智能手机出货量增长率

就在前段时间的小米手机业务誓师大会上,雷军宣布小米手机业务二季度出货量2316万台,环比增长70%,创造了小米公司有史以来的最高季度手机出货记录。Counterpoint表示,小米在同华为荣耀几个季度的比拼销量下滑后,本季度惊喜回归,这主要得益于小米6以及红米热门机型的畅销,此外小米开始注重分销渠道的多样化。

值得注意的是,中国手机市场正在加速整合,国内四大智能手机厂商份额越来越大,去年同期华为、OPPO、vivo、小米合计占整个市场的57.3%,而到今年二季度这四大品牌总共占据了69%的市场份额。从整个市场看,国内品牌在2017年第二季度获得了中国智能手机市场的87%,国外品牌在中国颓势明显。

其中,苹果以8.2%的份额排在第五名,同比下降0.3%,苹果的销量一般受季节性影响,预计在第三季度新一代iPhone发布后,销量会有所增长。

三星则表现不佳,已无法撼动OPPO、vivo在线下的强烈攻势,市场份额下滑至3%。

Counterpoint研究主管尼尔•沙指出,小米的复出使得市场竞争进一步激烈,相信OPPO,vivo和小米等中国品牌在今年下半年将会扩大到中国以外的地区。印度,南亚和非洲将是扩大规模和市场份额的重点地区。

3.苹果准备向爱尔兰补缴152亿美元税款;

新浪科技讯 北京时间7月25日晚间消息,据彭博社报道,在经过近一年的拖延后,爱尔兰政府似乎做好了接受苹果公司(以下简称“苹果”)补缴152亿美元税款的准备。

欧盟委员会去年8月裁定,苹果在爱尔兰非法逃税152亿美元,苹果必须要将这部分税金返还给爱尔兰政府。按照计划,苹果应该在今年1月向爱尔兰政府补缴这笔税款。但由于苹果和爱尔兰政府均对欧盟的裁决提起上诉,再加上爱尔兰没有托管这笔特殊税款的账户,此事被拖延至今。

但如今,爱尔兰政府似乎做好了接受苹果公这笔税款的准备。彭博社报道称,苹果和爱尔兰政府将联合设立一个基金,并委托托管人来管理这笔税金,直至上诉案有了结果。至于苹果何时付款,目前尚不得而知。

需要指出的是,爱尔兰政府不会立刻动用这笔税款,而是要等待上诉案的结果。苹果和爱尔兰提交的上诉程序需要在未来若干年内进行审核,因此,这笔基金可能会延续较长时间。

对于本案,欧盟委员会竞争专员玛格莉特·维斯塔格(Margrethe Vestager)称,爱尔兰政府给予了苹果非法税收补助,此举让苹果2003年在欧洲的有效企业税率仅为1%,而2014年又降至0.005%。

而苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)则不同意维斯塔格这种说法。他说:“这完全是政治废话。他们的数字我不知道是从哪里得来的,实际上2014年我们缴纳了4亿美元的税金。我相信,该数字会让我们成为爱尔兰当年缴税最多的企业。”

对于欧盟的该裁决,爱尔兰财长迈克尔·努恩(Michael Noonan)当时也表示:“我不同意欧盟的该裁决。我别无他选,只能寻求内阁支持以谋求上述。”(李明)

4.手机零组件供货缺口恐扩大 PC产业营运难逃冲击;

由于智能手机市场规模持续扩大,对中高规格的零组件需求提升,导致上游面板、存储器等缺货声浪频传,并让2017年下半上游零组件厂商的营运热度可望优于下游厂家。除此之外,值得注意的是,考量第3季起进入传统消费性电子出货旺季,包括三星电子(Samsung Electronics)、苹果(Apple)、乐金电子(LG Electronics)等厂商创新规格的智能手机产品将陆续上市,经此预估除了将让下半年智能手机上游关键零组件的供货缺口持续扩大,且让下半年上游厂商的营运成长表现可望优于下游厂家以外,上游产能排挤结果,预料也将进一步影响PC等其他电子产品的零组件供货顺遂情况,对PC厂商后续的营运而言,整体风险性也将因此提升。

2017年下半市场对智能手机产业的关注重点,无非聚焦在苹果新款iPhone 8(暂称)的出货量表现以及整体Android阵营厂商的反扑情况,当中除iPhone在今年产品规格上有多项变动,包括改采OLED,导入3D触控感测、玻璃机壳与无线充电等新应用外,另即将于9月前后上市的三星Galaxy Note 8(暂称)的创新设计与功能也成市场关注焦点,预期除既有的虹膜识别、防水等特色外,在Galaxy S8系列使用的Bixby等功能将导入Note 8上使用。此外,乐金的新款旗舰手机V30也预计在8月底亮相。

而在下半年品牌厂商的旗舰机种规格陆续流出后,预料其他手机厂也将跟进导入,包括更高容量的存储器与电池使用、双镜头、新触控技术的采用导入以及全屏幕18:9规格的面板均是,且手机厂为确保下半年零组件供货无虞,目前对上游零组件厂商均有超额下单的情况出现,导致相关零组件价格持续上扬外,另相关零组件缺货的声浪也持续不断。

厂商指出,除存储器的报价持续上扬外,18:9全屏幕a-Si手机面板价格走势也是市场关注之处,且其因多家手机厂导入采用让近期18:9面板价格将开始走升,整体第3季并有机会出现近10%的价格涨幅外,另第4季缺货的情况也恐将较第3季更为严峻。

厂商并认为,经由高端手机规格变动,将牵动相关供应链厂商有新的营运契机出现外,下游厂商近期对零组件厂商超额下单结果,除将让下半年零组件厂商的营运成长性可望优于终端厂商外,另零组件产能出现排挤状况,预料对其他产业包括PC等也将形成较大的营运压力。

以PC近期的销售来看,研究机构Gartner统计,2017年第2季全球PC出货量总计达6,110万台,较2016年第2季下滑4.3%,除已连续第11个季度出现衰退外,PC产业也已第五年处在低潮。Gartner并认为,第2季PC产业表现低迷,主要与PC平均售价受DRAM、固态硬碟(SSD)、面板等零组件缺货而上扬,导致消费者采购意愿降低等有关。

经此市场预期,虽然第3季同为PC销售旺季,但考量零组件缺货情况持续,而终端厂商考量营运压力续转嫁到PC终端售价之上,预料也将让PC销售回温的力道受到影响,经此相关厂商得更强化零组件缺货所可能造成的风险管控等才是。DIGITIMES

5.三星手机在华颓势难止 将会走向小众 早晚撤出中国;

作者:曾高飞 来源:法治周末

亮眼财报掩不住手机衰落

最近三星兴高采烈,一扫NOTE 7连环爆炸、前掌门招嫖、现掌门行贿受审等诸多负面阴影,以亮丽业绩回应了外界。

据三星流露出来的监管文件,第二季度预计利润为14万亿韩元(约112亿美元),增长高达72%,创下两年来新高纪录。

这份亮丽的业绩,主要源自三方面推动:智能手机显示屏和半导体存储芯片业务的热销,及手机业务在经历NOTE 7连环爆炸导致的骤降后开始回暖和反弹。

最让人关注的是三星的移动通信,即手机业务。从公布的资料看,手机业务尽管已经重回正轨,但并无大起色。只是相比于NOTE 7爆炸事故期,三星手机业务已有所好转。但相比于三星鼎盛时期却是滑落明显。

即使三星手机业务回暖,至第一季度,占全球市场份额高达20.7%,但贡献最大的,却是三星Galaxy系列等在中低端市场的发力——当然,Galaxy S7和5月份上市的Galaxy S8作用亦功不可没,S8出货量甚至突破千万大关。这得益于其全视曲面屏及作为采用骁龙835芯片的第一个全球开卖的终端。

但Galaxy S8并没有让三星通信业务掌门高真东期待的那样,给三星带来“转折点”的变化,而是在上市两个月后呈现市场疲软,后续乏力,不及同期S7的表现,三星不得己削减零部件订单。

市场迹象表明,NOTE 7连环爆给三星带来的阴霾并没有被彻底消除。这在三星旗舰机的销售上,表现更为明显。

三星在华市场节节败退

三星目前处于一半是海水,一半是火焰的煎熬中。在全球市场,三星正在逐渐复苏,再度登上全球智能手机冠军宝座;但在中国市场,三星丢城失地、节节败退,甚至一蹶不振。

在NOTE 7爆炸以前,三星就已经在走下坡路了,从2013年到2015年,三星在中国销量连年下滑,分别下降18%、16%和15%,相对应的销售额分别为40.1万亿韩元、33万亿韩元、31万亿韩元。而NOTE爆炸,以及三星在这个事件上采取的国别歧视性措施,彻底伤了中国消费者的心,导致三星在华市场颓势加快,不可逆转。

今年以来,三星在中国市场继续止不住下跌,三星手机第一季度出货量为350万台,同比暴跌60%,市场占有率仅为3.3%,跌出前五。第二季度,继续下滑,根据市场研究公司GFK公布的2017年4月中国智能手机零售监测报告,华为、OPPO、vivo位列前三,苹果第四,三星位列第八。

赛诺数据显示,2017年上半年,三星手机在中国线下市场销量直线下滑65.8%,仅为447.6万台,每个月平均出货仅约74.6万台,仅相当于OPPO的近1/9(线下市场),华为的近1/8,苹果的近1/5。而国外公司摩根士丹利(大摩)公布的数据如出一辙,在中国市场,用户有意愿购买三星手机的比例出现大幅下滑,4月份,其市场份额跌至2.3%,仅相当于最高峰时期的近1/9。

各种迹象和数据表明,在全球最大的手机消费市场——中国,三星现在既不在第一阵营,也不在第二阵营,勉强可以算得上第三阵营的排头兵。关键是三星似乎暂时找不到改变这种现状的办法,且状况仍在继续恶化。

当然,并非三星一家遭遇了这种情况。以前的外资品牌摩托罗拉、诺基亚、索尼爱立信,都曾在一个时期成为中国手机市场上的潮流引领者和霸主;曾经国产手机四大金刚“中华酷联”中的联想、酷派、中兴都曾独领风骚。但现在似乎都被雨打风吹去。尽管这些手机品牌也在挣扎着想卷土重来,但好像并无机会。这些手机在中国市场的拓展之路,似乎让人们看到三星手机在中国市场的发展轨迹和命运。

与三星在华市场份额不断下降相对应的,是不断流失的三星用户忠诚度。据赛诺发布的《2016年智能手机微报告》,过去三年,三星手机中国市场用户品牌忠诚度从18%下滑至12%,而苹果为71%、OPPO为31%、vivo为29%、华为是26%,三星手机用户品牌忠诚度甚至落后于乐视(15%)。另一家新媒体平台今日头条的算数中心公布的《2016年手机报告》也印证了这一趋势:三星25%的换机用户流向了iPhone,20%流向了华为。如此看来,三星手机在华状况仍在继续恶化。

NOTE 8难成三星“救星”

NOTE 7“爆炸门”后,三星千方百计地拯救自己。而尽快推出NOTE 7的替代品来弥补其退市后留出的空白,成为三星的当务之急。

在这种情况下,三星迫不及待推出Galaxy S8。高东真将其视为三星手机史上“跨时代”的标志性产品,因其拥有超高屏占比的“全面屏”概念,被三星甚至产业界公认为是改变手机发展方向的产品。三星希望,在不断下滑的中国市场,借助这款手机止住颓势,抵挡住苹果和华为高端手机的凌厉进攻,扫除NOTE 7“炸机”带来的沉沉阴霾。

但现在看来事与愿违。被三星寄予厚望的S8和Galaxy S8系列,并没有帮助三星扭转乾坤,三星在中国市场所占份额持续下滑。据三星渠道销售数据,截至5月31日,三星Galaxy S8系列中国市场销售数据为18.9万台,6月整体销售数据约29万台,而7月的上半个月,其日均出货数据约为8000台。

当然,三星也没有把所有希望都寄托在S8系列,而是紧锣密鼓地推动NOTE 8上市。从现在获得的资讯来看,NOTE 8将在8月份粉墨登场,与S8相比,NOTE 8并没有太多亮眼之处,只是换了一个设计和外壳。当然,由于同为NOTE系列,所以NOTE 8受到NOTE 7爆炸阴影的影响显然要比任何一款手机都要严重,消费者对其质量情况的质疑并没消除。

如何彻底消除这个阴影,于三星而言,是个长期复杂的课题。或许,对三星在中国市场的现状而言,这种情况已经难以改变。

在一个由资深手机人士组成的微信群里,笔者曾询问三星在华未来的发展情况。北方网谈义认为,三星将会走向小众,面向可以为新鲜事物买单、可以接受高溢价产品的人群;而“深圳手机圈二哥”则直言不讳地预言:三星现在基本上是“大妈机”,早晚要撤出中国市场。 法治周末

6.美媒剖析《中国制造2025》:你为什么该关心这件事?

中国政府在2015年提出了《中国制造2025》「战略计划」;藉由推动此新政策,中国期望能扭转乾坤、彻底摆脱低成本劳动力的竞争,而该计划是明确聚焦于「先进制造」。

目前世界上还没有一个国家能挑战中国「世界工厂」的称号;这个国家被视为全球厂商海外生产的重要目的地,几乎所有热销高科技产品都是在那里制造──从iPhone、平面显示器、太阳能光电板,到可穿戴式装置。

但近几年来,除了学界、产业顾问与市场研究机构,甚至中国政府本身,都开始对中国是否能维持其全球领先的制造竞争力产生怀疑;如美国政府智库东西中心(East-West Center)的资深院士Dieter Ernst所言:「劳动力减少、薪资水平提高,以及技术能力的瓶颈,自本世纪开始以来逐渐让中国的竞争力失色 ;目前中国的国际贸易──也是中国崛起的主要原因──水平已经降至2009年以来的最低点。 」

根据财务管理顾问机构勤业众信(Deloitte)的《2016年全球制造业竞争力指针》(2016 Global Manufacturing Competitive Index),在亚太区有5个国家──包括马来西亚、印度、泰国、印度尼西亚与越南──可望在未来五年跻身制造业竞争力全球前15大国家排行榜。

Deloitte 《2016年全球制造业竞争力指针》

(来源:Deloitte Touche Tohmatsu Limited and US Council on Competitiveness, 2016 Global Manufacturing Competitiveness Index)

该机构指出,上述5个国家可能很快就会取代中国,提供低成本劳动力、制造能力,以及有利的人口结构、市场和经济成长力。 Ernst表示:「在数十年的飞速成长之后,中国已经透过以低人力成本生产为基础的投资导向“全球工厂”模式达到了某个水平的发展,但这种模式已经无法支撑长期的经济成长与繁荣。 」

于是中国政府在2015年提出了《中国制造2025》「战略计划」;藉由推动此新政策,中国期望能扭转乾坤、彻底摆脱低成本劳动力的竞争,而该计划是明确聚焦于「先进制造」。 更具体地说,在工业4.0、工业物联网、人工智能(AI)、机器学习、机器人技术、感测技术与数据收集等齐聚重塑制造业的此刻,中国期望能充分掌握时机。

显然这确实是摆脱世界对深圳「血汗工厂」印象的大好时机,但中国想要的「先进制造」究竟是什么模样? 以这篇文章为起点,EE Times将以一系列专题报导从全球观点探索《中国制造2025》带来的冲击;它将改变的不只是社会、经济与技术,其影响力也会扩及世界其他地方,而全球的设计师、工程师、管理层以及投资者,现在将会把制造业──曾因充斥廉价劳动力而被贬低──视为应该严肃看待的竞争舞台。

Deloitte旗下Deloitte Services LP的产业观点中心(Industry Insights)制造业研究部门主管Michelle Drew Rodriguez表示,制造工厂不仅重新成为人们的关注焦点,它们还摇身变成推动创新的温床:「很多人都将制造业视为实体与数字技术汇聚之地,而且认为该领域是大趋势。 」

美国在欧巴马(Obama)总统的时代曾于2011年启动「先进制造伙伴」(Advanced Manufacturing Partnership (AMP)计划;在同一年,德国则是发起「工业4.0」(Industry 4.0)行动。 2016年,美国几家大公司AT&T、Cisco、General Electric (GE)、IBM与Intel共同成立了工业因特网联盟(Industrial Internet Consortium,IIC)。

工厂生产线被重新定义为世界各地之机器人、AI、IC与5G等技术领导厂商的战场;而中国当然也同样雄心勃勃,积极想成为一方之霸。 西门子(Siemens)旗下数字工厂事业群的产品生命周期管理软件部门(Siemens PLM Software)执行总裁Chuck Grindstaff形容,最新的数字工厂大趋势,是「大量生产」(mass production)向「大量客制化」(mass customization)的转型。

究竟什么是《中国制造2025》?

一直以来中国政府都是以五年计划来指导国家经济发展,《中国制造2025》有什么不同? 对此东西中心的Ernst认为,该战略计划仍存在着浓厚的「计划经济」色彩,新意则在于该战略的焦点是「先进制造」,显示了中国的发展策略出现大转弯。

他进一步解释,不同于先前的那些计划:「《中国制造2025》超越了科学与技术领域,试图提升中国产业供应与需求链的所有阶段,而明确的目标则是要升级中国目前附加价值较低的产业(例如钢铁、重型机具工业以及纺织业)。 」

此外根据Ernst的观察,《中国制造2025》还有几个值得注意的优先目标,包括积极推动企业层级的产业创新能力(聚焦研发与专利)、对质量的改善以及加速生产力成长、推广产业的信息化与数字化,还有锁定降低能源消耗、水资源消耗以及污染的「绿色制造」。

如同以往中国政府推动的典型「由上而下」的经济政策,《中国制造2025》是雄心勃勃的计划;在该计划之下,中国期望能站稳全球领导地位,在一系列指针性的高科技与制造产业都能大部分自给自足。

图解《中国制造2025》

(来源:《中国制造2025》官网)

中国的锁定的十大关键产业领域包括:信息技术(包括半导体与网络)、机器人、航天设备、海洋工程设备与高科技船只、铁路设备、节能与新能源车辆(目标是解决中国各大城市空气污染问题,并期望能将中国制造车辆推向国际市场)、电源设备(包括以节能为目的之智能电网与智能城市技术)、新材料(目标是实际的研发创新成果)、医疗与制药设备,以及农业机械。

但虽然《中国制造2025》网子撒得很大,中国为以上那些产业领域提供的「剧本」感觉很眼熟──标准的政策工具包括对私募投资基金的倚重、聚焦于制造业、协助收购海外竞争对手以及广泛的研发资金补贴等等;全球半导体产业界的资深高层们应该以前就看过类似的剧目,要了解《中国制造2025》的程序与预测其实际成果, 可以从观察目前中国在扶植本土芯片产业上的成果着手...

似曾相识的剧情?

中国政府在几年前推出了俗称「大基金」的中国集成电路产业投资基金,此计划初始构想是在2014至2017之间提供1,200亿人民币(约200亿美元),再加上中国各地方政府与私募股权基金总共挹注约6,000亿人民币(约1,000亿美元),以推动对具备关键技术之海外企业的策略收购。 而迄今中国已经促成了国内IC设计业者展讯(Spreadtrum)与锐迪科(RDA)的合并,以及跨国公司包括英特尔(Intel)、高通(Qualcomm)在当地设置据点。

在半导体制造设施方面,中国也进行了几项决定性的投资;举例来说,紫光集团(Tsinghua Unigroup)正在武汉、成都与南京建立制造据点;其中紫光集团旗下长江存储科技(Yangtze River Storage Technology)在武汉兴建的是将生产3D NAND的12吋晶圆厂,预计今年底或2018年初开始营运。

全世界都看到了中国正积极扩展其半导体产业版图,而最具话题性的就是中国试图收购几家海外芯片业者;但有好几桩潜在收购案最后都因为美国政府的海外投资审议委员会(CFIUS)阻挠而破局──包括对飞利浦(Philips)旗下在美国有数个据点之照明业务Lumileds的收购提案、对德国芯片设备业者Aixtron的收购提案都被驳回, 还有具中资背景的Canyon Bridge Capital Partners收购基金对莱迪斯半导体(Lattice Semiconductor)的合并案也仍在CFIUS审查中。

迄今《中国制造2025》对中国芯片业者带来什么优势?

究竟到目前为止,《中国制造2025》对中国本土半导体产业带来了什么优势? 在西方业者的眼中,看起来在很大程度上是成功的;但针对同一问题,北京清华大学教授魏少军(Shaojun Wei)给EE Times的回答是:「这是个好问题... 其结果是有好有坏。 」

当然,中国还没能把「愿望列表」中的海外芯片业者收归囊中,不过到目前为止已经掌握了进入内存技术开发与量产竞赛的机会──这是一个在今日若无法负担芯片生产所需之庞大资源,根本无法达到的成就。 更重要的是,针对跨国半导体业者如英特尔与高通,中国有效利用了「准许进入市场」这张牌,为其本土半导体产业带来养分。

尽管中国本土的半导体制造与无晶圆厂IC业者确实因为政府政策而加速成长,魏少军仍表示他感到有些失望──确实,中国一直在经历无晶圆厂IC产业「淘金热」,在2011年中国已经有500家无晶圆厂IC业者,目前估计超过1,300家,但他表示这个数字有严重误导之嫌。

「整体产业的规模并没有达到水平,这些无晶圆厂IC业者太小了;」根据魏少军观察,在2016年中国无晶圆厂IC产业的大部分营收(总计1,644亿人民币的81%),来自仅13%的无晶圆厂IC业者,有超过一半的中国无晶圆厂IC业者年营收不到1,000万人民币(约150万美元)。

在另一方面,美国政府智库东西中心(East-West Center)的资深院士Dieter Ernst指出,中国市场已经成功吸引了世界各地的跨国业者;目前中国是全球最大的半导体市场──在2016年总营收规模3,330亿美元的全球半导体市场中,占据约45%比例;根据他的观察:「举例来说,英特尔有五分之一的营收仰赖中国, 高通的收入则有将近一半是来自中国。 」

既然已经投资了这种仰赖中国市场的经济模式,对英特尔与高通来说,要放弃能让他们扩展或至少维持在中国市占率的机会很难;Ernst观察指出,这也就是为什么英特尔大手笔投资展讯,高通也投资了中国晶圆代工大厂中芯国际(SMIC)。 最近高通还同意与中国的联芯科技(Leadcore)及两家大型投资基金,合资成立一家名为瓴盛科技(JLQ Technology)的公司,其目标是设计并销售针对平价手机应用的芯片,这是一门若少了中国市场很难做成的生意。

欧美对《中国制造2025》的忧虑...

今年稍早,欧盟商会(EU Chambers of Commerce)与美国商会(U.S. Chambers of Commerce)各自公开发表了针对《中国制造2025》的批评。 欧盟商会的报告指出,欧洲人特别忧虑中国利用该政策「强迫以技术换取市场进入权;」此外也担心中国可能会限制海外投资者进入中国市场或参与政府采购案;美国商会也提出类似的看法,指出《中国制造2025》似乎是为中国本土业者提供优惠补助,以提升其研发能力,并支持他们收购海外的技术、强化整体竞争力。

说正经的,有鉴于全球半导体产业在过去几年与大力扶植本土芯片产业的中国交手之经验,美国与欧盟商会对《中国制造2025》的潜在忧虑并非空穴来风,而且可能已经发生。 不过Ernst指出,如英特尔与高通等半导体领导厂商并非采取防守策略,而是反过来利用中国取得成功,而他认为:「对西方科技业者来说,前进中国可取得的潜在庞大收益会远超过《中国制造2025》带来的威胁──至少在接下来五年左右时间。 」

委外生产的吸引力降低?

透过《中国制造2025》,中国将制造业生产线的现代化视为国家优先目标,而中国以外的世界其他国家也开始重新思考制造业;如市场研究机构IHS的制造技术首席分析师Alex West所言,他们已经观察到各家企业的观点正在改变:「现在他们发现委外生产的吸引力降低。 」

West表示,一个关键因素是中国的劳动力成本上扬,更重要的是,相较于在一个远离客户的地方制造产品,有部份制造商发现在地生产据点能更有利于客制化;IHS最近发表的一份报告指出,新兴的工业自动化趋势改变了成本计算方法。 此外根据West的观察,制作产品原型与产品量产的进入门坎也降低了。

促成上述趋势的因素,包括协同机器人(co-bots;能与人类并肩工作的机器人)、3D打印,以及透过扩增/虚拟现实(AR/VR)远程训练新手作业员等等新技术的兴起;West坦承,目前产业界正在做的,虽然仍是围绕着那些新技术的大量概念验证开发,但他们将会实现制造大众化,为中小企业、新创公司开启进入生产线的大门。

West认为,其他先进技术特别是人工智能(AI)、深度学习,也将有助于发现生产在线的工具未校准问题,或是在生产过程早期阶段侦测缺陷;他解释,在生产流程的每一个步骤监测并收集数据,将在质量控制方面创造更高的能见度,并可达到节省能源、减少浪费的终极目标。

而West也强调,工业4.0:「不会只是一种技术,而是各种技术的演进;」其关键要素从感测技术、数据撷取,到链接与分析,都是「实现更好结果」的必备条件,而且需要有一整个生产系统的合作伙伴才能达成。 他解释,这需要公司管理层与员工都更专注于数据。

不过就算是在几年前就已经开始推行工业4.0计划的国家,也并不一定都能达到高效率的结果;West表示:「曾有相同的(工业4.0)解决方案──原始设计是为了关键设备的可预测性维护──用在两座不同的工厂,其中一座工厂能取得良好的投资报酬,但另一座工厂却因为认为该方案没效率而完全停止使用该方案。 」

事实证明,将工业4.0与生产力链接在一起的关键是「人」,这种新科技的应用需要人们的知识以及意愿;而如果缺乏人才,以及不愿意透过链接网络分享敏感数据,就可能会是《中国制造2025》的弱点所在。

《中国制造2025》可能遭遇的瓶颈

跨国管理顾问机构Accenture在最近发表的一份报告中,探讨了中国对《中国制造2025》的高度期望;根据该机构统计,在中国经济结构中扮演重要角色的制造业,对该国国内生产毛额(GDP)的贡献度将近五成。

不过Accenture报告指出,过度生产、资源分配不均、工资上扬以及环境的破坏,也为中国带来隐忧,因此《中国制造2025》是中国政府试图利用物联网(IoT)技术为以上问题寻找解决方案的举措;然而该机构表示,中国制造业者在采用物联网技术方面仍面临几个挑战:

首先,中国制造业者缺乏能同时传递外部与跨组织信息、数据所需的整合型通讯系统与平台;

其次,中国制造业者通常缺乏在联机网络上传送敏感数据或数据的自信──根据一项Accenture的研究,中国是该机构所调查的20个国家中,每百万人口中安全性服务器(secured servers)数量最少的。

第三,中国业者缺乏物联网相关人才;与其他Accenture调查的国家相较,中国的科学与工程专业科系毕业生人数不足。 要克服这些挑战,需要企业与国家政策领导者的领导能力、投资与合作。

根据产业顾问机构Accenture 的研究,制造业能从物联网获得最大利益

(来源:Accenture)

各国制造业竞争力排名将重新洗牌

很多产业观察家都同意,目前中国厂商仍是以「工业2.0」(Industry 2.0)的模式运作;东西中心(East-West Center)的资深院士Dieter Ernst表示,所谓的「工业2.0」就是以人工组装生产线为主,而他认为中国过渡到「工业3.0」(Industry 3.0)的速度稍嫌缓慢,即采用更多任务业自动化、 电子与IT生产解决方案。

根据统计,目前只有近六成的中国制造业者采用工业自动化软件,例如企业资源规划(Enterprise Resource Planning,ERP);而中国中小企业(SME)的因特网采用率仅为25%。 中国制造业的自动化程度较低也是众所周知,根据国际机器人联盟(International Federation of Robots)的统计,目前中国每万名劳工仅使用49部工业机器人,而该数字在韩国为531、德国为301,瑞典为212,丹麦为188,全球平均值则为69。