[摘要]

在清初至民国的校勘学实践中,存在着一种在底本上著录参校本行款,并标识参校本行款起讫的校勘方法,该方法被称为“钩勒行款”,具有学术史上的“典范”意味。本文从题跋书志中勾稽史料,结合若干善本实物,重建钩勒行款典范的形成、普及、嬗变的历史场景,理清其内在学理脉络,指出古籍物质形态与文本错讹具有深层的内在关联,而这正是“钩勒行款”得以建立的学理前提。

[关键词]

钩勒行款 校勘学 版本学 毛扆 黄丕烈

所谓行款,凡对文献学略有熏习者,均知其为版本学的基本术语,系指古籍每叶行数及每行字数(习惯上以半叶计)。记录行款的行为则称“著录行款”,对此版本学还有一套程式化的术语表达,一般为“每半叶×行,每行×字”,或“每半叶大字×行,行×字,小字双行,行×字”。这样的“著录行款”,在善本书志书目、版本学研究论著中随处可见,有时甚至是必不可少的“工序”,可以说研究者对于它的熟悉已经到了习焉不察的程度。

版本学研究之所以关注行款、著录行款,系与其基本使命密切相关。如所周知,版本学的最基础课题是鉴定古籍刊刻/抄写的时代、地域。鉴定的基本方法则是:将观察考量书籍的外在形态特征(行款、版式、字体、纸张等)与考证文本内证(刊语、牌记、避讳、序跋与正文内容等)相结合,进行双重考索。后者且不论,单就前者而言,行款是书籍形态特征中最基础、最易描述的必有项,因此著录行款也就成为版本学研究的应有之义和必不可少的基础性工作。围绕行款,还产生了一系列的知识、技能和方法:研究者通过著录行款,描述版本的物质形态;进而利用长期以来积累的大量行款记载(主要是书目题跋中的行款记录),勘验异同,判断是否具有为同一版本的

可能性

;进而还可通过行款的相同与否,推测不同版本之间是否具有传承关系(原刻/翻刻)的

可能性

。可以说,行款以及相关的知识、技能已经构成了版本学的研究典范之一。

或许正是由于其在版本学中的典范地位,今日谈及行款,研究者会不假思索地给它贴上版本学的标签。然而,行款真的只是一个版本学问题么?作为对书籍物质形态描述的一部分,著录行款真的只是版本学者考核异同、鉴定版本的手段么?

回到历史,则会发现,在清代乃至民国时期,行款曾与校勘学直接密切相关,校勘学者经常运用一种被称为“钩勒行款”的方法进行校勘,且这一方法相当普及,已经到了可自足为一种典范的地步。与此同时,校勘学典范“钩勒行款”又与版本学典范“著录行款”长期并行不悖,由于两者的术语使用及外在形式几乎完全相同,学者多未留心细绎两者的区别,遂使著录行款广为人知,钩勒行款却隐沦不显。是故笔者勾稽史料,重构钩勒行款的历史场景,辨析其与著录行款的区别、联系,以重现这一历史中的校勘学典范。

一、“毛校各书体”:钩勒行款的起点

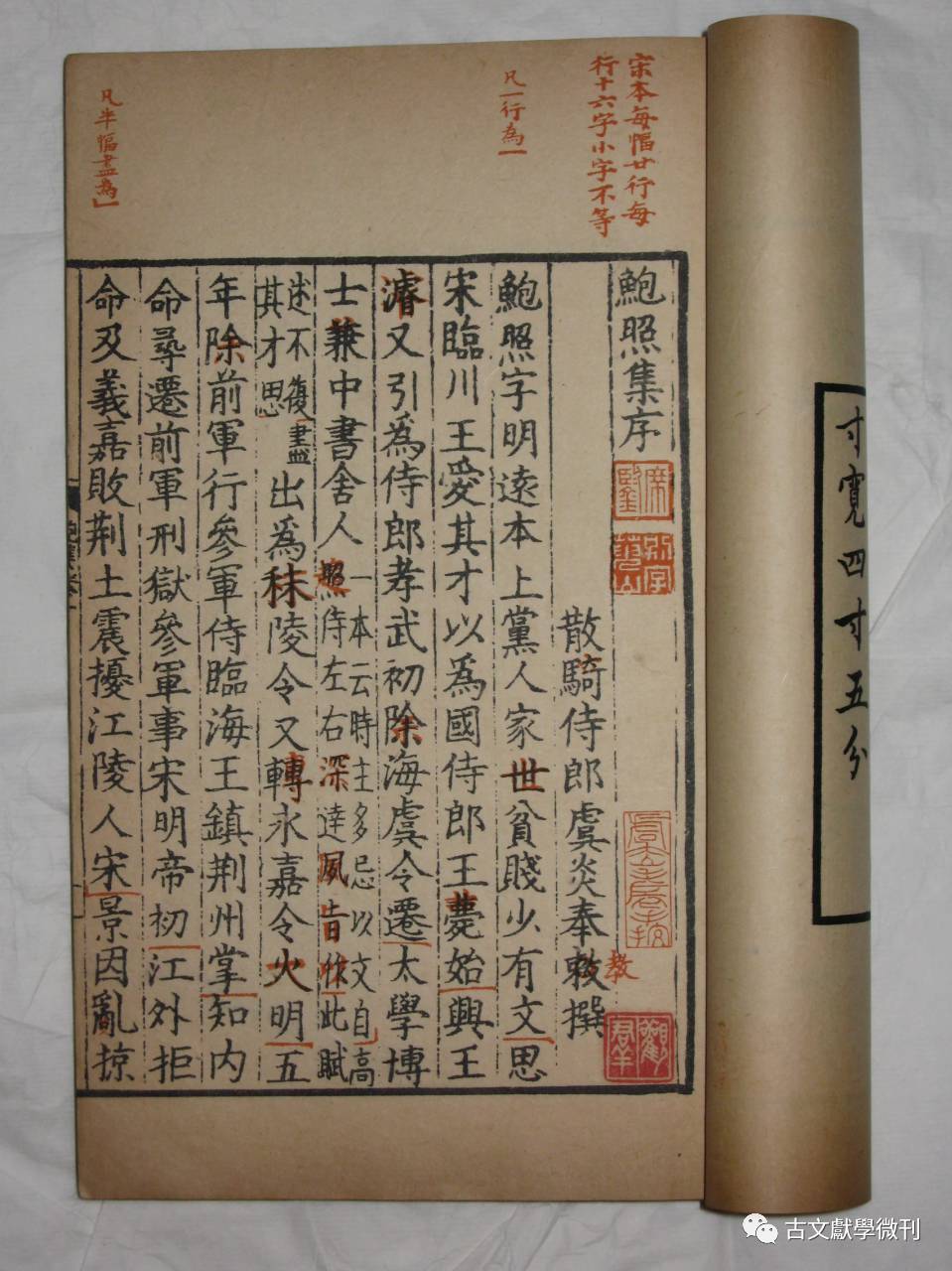

汲古阁毛晋、毛扆父子是明清之际最著名的出版家、藏书家,在长期的出版与藏书活动中,毛氏父子校勘了大量书籍,可以说其与校勘学的机缘亦非浅薄。康熙十五年(1676),毛扆借得宋刊本《鲍氏集》,以校家藏正德刊本,并在正德本上留下跋语,记录了宋刻本的行款:

宋本每叶二十行,每行十六字,小字不等。丙辰七夕后三日,吴趋友人宋本比校一过。扆。

⑴

乍看上去,此跋著录宋本行款,与后代书志、题跋中常见的“×行×字”的行款记载别无二致,均是在描述书籍的形态特征。但覆按原书,则会发现另有隐情。此毛扆校本《鲍氏集》后被影入《四部丛刊》,流布极广。据《四部丛刊》影印本,前引毛扆跋语实为两条,“宋本每幅(据《四部丛刊》本)二十行”云云,书于卷端序文首叶天头;“丙辰七夕后三日”云云,则在卷末。此外,序文天头处还有两条极为重要的毛扆跋语,《汲古阁书跋》、《毛扆书跋零拾》失收,它们分别是:

凡一行为—。

凡半幅尽为﹂。(参见图1)

此处的“—”、“﹂”系标记符号,核以原书,可知此正德本经毛扆以朱笔用此二符号通卷细细标过,细绎施加标记处,则完全符合宋本行款——“每叶二十行,每行十六字,小字不等”。换言之,毛扆在正德本(底本)上详细标明了宋刻本(参校本)每叶每行的起讫,凡某字在宋本中为一行末字,则在其下划“—”,如第三行“文”、第四行“始”、第五行“迁”皆是(以下照此类推);凡某字在宋本中为半叶末字,则在其下标“﹂”,如第十行“宋”。(参见图1)

图1 毛扆以宋本校明正德本《鲍氏集》(书影据《四部丛刊》影印本拍摄)

显然,毛扆记录的宋刻本行款并非孤立的存在,而是与“—”、“﹂”符号的钩划联为一体,构成了重现宋刻本原貌的表达系统。而毛扆构建这一表达系统是在“宋本比校一过”的语境下,因此这一行款记载并非单纯从版本学意义出发,记录宋刻本的形态特征;而是为校勘需要,提供宋刻本原貌。而这种“著录-钩划行款”的校勘程序,就是所谓的“钩勒行款”。

谈及校勘,相信人们普遍的第一反应便是不同版本间的文字异同,文字校勘表面似与行款之类的书籍物质形态不相侔,但两者实则大有关联。简要言之,传统古籍一版一叶,装帧亦不甚牢固(蝶装、包背、线装均有此弊),在抄写、刷印以及长期流传过程中,实难避免整叶整行脱落、版片受损遗失等情形,后人翻刻传抄,又往往变易行款,或将脱落错简处臆改连缀,古籍脱误的痕迹因此泯灭。是以校勘时标识参校本行款,复原其行叶起讫,对于发现隐匿深处的古籍脱讹,分析致误原因,大有助益。

兹以乾嘉间最为知名的校勘学者顾广圻的校书实例,以证钩勒行款之于校勘的独特功用。顾广圻在校读《张燕公集》宋刻本时,发现卷十有脱文,遂以别本校补,遂有意外发现:

右秦敦夫太史藏本,所见《燕公集》以此为最佳。

第十卷末叶“义门之”以上脱,今就他本补之,恰得三叶,盖其行款每半叶十一行,每行二十字。

宋椠唐集类如是,计有多家,此及《李翰林》、《骆丞》皆其一耳。

⑵

倘若顾广圻满足于文本的“死校”,固然也会发现此处有脱文,但却难以探出宋刻本损去三叶的真相。顾氏之所以能发覆此秘,正因为他校勘时持有强烈的行款意识(同时还可推断,顾氏补抄脱文时,是按宋刻本行款书写的)。此例不仅证明了“钩勒行款”的效用(特别是针对整叶或整行的脱文),更充分说明:古籍的文字脱讹与其物质形态存在密切关联,正是“钩勒行款”赖以立足的学理基础。

如上,《鲍氏集》毛扆跋语中的行款记载,属于“钩勒行款”的一部分。因此,对于传世藏书题跋中大量存在的“×行×字”的行款记载,应首先考虑它是否与校勘有关,不可笼统视为版本学意义上的“著录行款”。正如毛扆跋语所示,“钩勒行款”与“著录行款”均标明行款,二者的外在形式(术语表达)如出一辙,难以从表面上区分;勘验原书是否有钩划行款的标记,固然是解决之道,但一则并非所有以“钩勒行款”校过的书籍均实际存在钩划痕迹(说详下),二则逐一目验原书,也很难做到。因此,欲辨析何为“著录行款”,何为“钩勒行款”,应从两者决定性的歧异点——

方法论

与

目的

——上着手。

在“钩勒行款”中,被记载行款的是

参校本

,而非居于校勘工作核心的

底本

,目的在于向校勘者提示参校本的物质形态,发现脱误讹变的蛛丝马迹,进而还原文献原貌(这恰是校勘学的终极目标)。在“著录行款”中,被记载行款的则是考察对象本身——

本书

,目的在于传递版本的形态特征(这正是版本学关注的问题);即便记载他本行款,也是为了勘验版本异同或考索版本源流,最终着眼点仍是书籍的物质形态。要言之,就视角而言,“钩勒行款”面向“他者”,“著录行款”则立足“主体”;若就目的而言,却又正反颠倒,前者虽面向“他者”,但最终的着眼点却是校勘工作本身;后者看似固守本位,但其最终价值却在于向“他者”——其他文献学者提供参考(这在书志、书目中尤为明显,盖其本身就是用以“考镜源流”的工具书)。

在明晰了“钩勒行款”的特征和方法论之后,让我们将视线转回到毛扆身上。据潘天祯的研究,毛扆生于崇祯十三年(1640),卒于康熙五十二年(1713),在毛晋诸子中最为老寿

⑶

,一生校书甚多,在他长期的校书生涯中,“钩勒行款”决非孤例仅存。康熙元年(1662),毛扆与其岳父陆贻典(1617-1686)以北宋刻本校汲古阁刻《唐风集》,校后留下题跋,其中有如下内容:

斧季校后,余复勘一过。十一月廿五日识于汲古阁。勅先,壬寅岁。

北宋本每叶二十四行,每行二十一字。

按宋本次第与刻不同。

⑷

与《鲍氏集》相似,记录《唐风集》北宋本行款的行为发生在校勘过程之中。尽管由于宋本的内容次第与汲古阁刻本不同,无法具体钩划,但标注宋刻行款,用以提示校勘者留意可能存在由行款引发的文字讹脱,仍是在遵循“钩勒行款”的思路。因此可以断言,毛陆二人合校《唐风集》亦属“钩勒行款”的实例。

需要稍加说明的是,最为标准的“钩勒行款”应如毛校《鲍氏集》那般通卷钩划,但这样做耗时费力,有时还会因底本与参校本的内容次第不同(如《唐风集》),无从钩勒。因此在校勘实践中,通体钩勒的实例反而较少,多数学者更倾向于部分钩勒,或只标注参校本行款。这样做虽不及前者精密,但同样差可建立书籍物质形态与文字校勘间的关联,提示校勘者留意由行款引发的校勘问题,关注因行款变易而被堙没的文字脱讹。因此,部分钩勒与只标注参校本行款,可视为“钩勒行款”的简易变型,《唐风集》便是代表之一。

另可注意的是,此本由毛、陆二人合校,“北宋本每叶二十四行,每行二十一字”的著录,因未见原书,不知出自谁何。不过校书之时,毛扆方逾弱冠,陆贻典则是清初有名的文献学者,然则毛扆“钩勒行款”可能是在陆氏的教导或辅助下习得的。即便事实并非如此,也可认定陆贻典相当熟悉“钩勒行款”的方法技巧。由于文献不足徵,笔者无法找到直接例证,但康熙五年陆贻典以宋刻本校《管子》后发表的一番言论,固可从侧面为以上推测提供注脚:

古今书籍,宋板不必尽是,时刻不必尽非。然较是非以为常,宋刻之非者居二三,时刻之是者无六七,则宁从其旧也。余校此书,一遵宋本,今再勘一过,复多改正,后之览者,其毋以刻舟目之。康熙五年丙午五月七日,敕先典再识。

⑸

“宋刻之非者居二三,时刻之是者无六七”的认识,当然来自陆氏长期的校勘实践。既然宋刻相比时刻,具有如此巨大的优势,那么校勘时“一遵宋本”,在底本上“钩勒行款”以重现宋刻面貌,实在是非常必要的。

若这一推论成立,则长于毛扆的陆贻典同样谙熟“钩勒行款”。但在后人看来,“钩勒行款”乃是毛扆的专利,清代首屈一指的藏书家黄丕烈即持此看法。嘉庆二十五年(1820),他以道藏本校《虚靖真君集》、《句曲外史杂诗》,明确指出:

因尽照道藏本注明分卷叶数,并

钩勒行款

,每行、每半叶及全叶犹用

毛校各书体

可也。

⑹

在黄丕烈看来,毛扆是钩勒行款的不祧之祖,以至于他以“毛校各书体”作为钩勒行款的别称。构成这一认识的关键,恐怕就在于“毛校各书”一语,显然毛扆以钩勒行款之法校过的书籍决非少数,黄丕烈曾经眼者,就不止一二。这间接证明了,在毛扆的校勘实践中,钩勒行款绝非兴之所至,偶一为之,而是屡屡运用、具有坚强不移地位的“典范”。要之,据所知文献,虽不能据以断定钩勒行款必是毛扆所创,但他是这一典范早期最重要的执行者,则无疑义。

二、康熙时代的“钩勒行款”

虽说黄丕烈将“钩勒行款”的典范归于毛扆名下,但它决非斧季一人的独得之秘,而是清代文献学者所熟悉的一般方法(这也是其之所以为“典范”的根本原因)。有相当数量的文献证据表明,在毛扆主要活动的康熙时期,该典范已被其它校勘学者纯熟掌握,屡屡运用。

同样活跃于康熙时期但年辈较晚的何焯(1661-1722),允称清初校勘大家,一生校书极多极勤,据全祖望称,“(何焯)访购宋元旧椠及故家抄本,细雠正之,一卷或积数十过”

⑺

,盛名之下,何校多经过录,在清代极具影响力。傅增湘曾见过何焯批校本《中州集》,称:

此义门先生据元刊手校之本,不特纠正讹误,即字体之殊,

行列之异,亦摹写钩勒,以存其真

,可谓精谨矣。

⑻

若傅跋所言不虚,则何氏校此《中州集》时,在底本上“摹写钩勒”将元刊本与底本的“行列之异”(即行款的差别),以保存元本面貌之“真”,用以寻觅可能存在的与行款相关的脱误痕迹。

此外,何焯在校勘时还曾运用前述“钩勒行款”的简易变型即只著录参校本行款。《文禄访书记》著录有何焯校本《苏学士文集》,正属此类:

清何义门据宋校徐七来刻本。卷首眉上题曰:“

宋本十三行,行二十一字。

”又卷六末曰:“癸巳十月初六日晨刻,校于语古小斋”二行。

⑼

何焯之弟何煌(1668-?)同样以校勘精审著称,他与钩勒行款的缘分亦非浅薄,甚至有清末学人认为“书之记行字也,自何小山校宋本《汉书》始也”

⑽

,此说固然不确(毛扆校《鲍氏集》时,何煌仅八岁),不过但凡以讹传讹,必然事出有因,此说恰可反证何煌极可能运用过钩勒行款之法,否则就无从推其为校书时著录参校本行款的鼻祖。下举一例证之。康熙五十三年(1714),何煌以毛扆旧藏宋刊残本校勘《松陵集》时,著录了宋本行款:

毛十丈有小字残本十一纸……今月望日,其孙持书售人,余感老人爱重宋椠意,以三星银买之,取校所刊之本……康熙甲午万寿太岁年夏六月十七日,何仲子识于语古东轩。……

宋本十二行,廿二字。

⑾

在前揭诸例中,毛陆为翁婿,二何乃昆仲,那么是否意味着“钩勒行款”在康熙时代仅流传于个别家族内部呢?国立中央图书馆藏有正德二年江阴葛谌刊本《韵语阳秋》,经清人叶修手校,并有叶修、叶树廉跋,其中叶修跋著录了用以参校的宋刻本行款:

右《韵语阳秋》假钱三宋刻本,字法欧体,精细可爱,每叶二十八行,行二十四字……此编旧为大人所蓄,今取宋本对读一过,第三卷后多一条,增入差落字如左。六月二日读完,修恭识。

此书从兄林宗所藏,名修者,其子祖德也。钱三者,遵王钱曾也,遵王富于藏书,与林宗颇同所好。祖德早夭,林宗卒年六十有一,其书籍一朝散尽,遵王此好不衰,每为余太息云。(此为叶树廉跋)

⑿

此二跋未署年月,玩其语意,叶修似死于其父叶奕(字林宗)前。已知叶奕卒于康熙四年(1665),则叶修据钱曾藏宋刻本校勘并著录宋刻行款,宜在顺治年间或康熙初元。

以下再举王闻远的一例。王闻远(1663-1741)是活跃于康熙中期至乾隆初年的藏书家,年辈更晚于何焯、何煌。康熙六十一年(1722),他以宋刻本校影明抄本《宾退录》,校后撰跋,记录了宋本行款:

今康熙六十有一年岁壬寅夏孟,书贾王接三持宋椠五册来,索价十金,无力购之。留案二日,扃户屏客,细加校勘,用朱笔涂改。……

但宋本十行十八字,计连欠叶,共二百有二番

。此本行格不同

,颇少古意,惟一序,特于宋本上影写增入,为可观也。

⒀

以上诸例,皆可说明在康熙年间“钩勒行款”已在一定范围内成为校勘者的“共识”。在具体实施时,毛扆以外的校勘者更倾向使用仅著录参校本行款的简易之法,也是“钩勒行款”典范运行过程中值得注意的现象。

三、乾嘉道时代的“钩勒行款”

乾隆、嘉庆、道光三朝,考证学风大畅,士人讲究版本、重视校勘的风气随之日盛。在此时期,“著录行款”的善本书志、藏书题跋数量激增,同时“钩勒行款”的校勘学传统亦兴盛不衰。

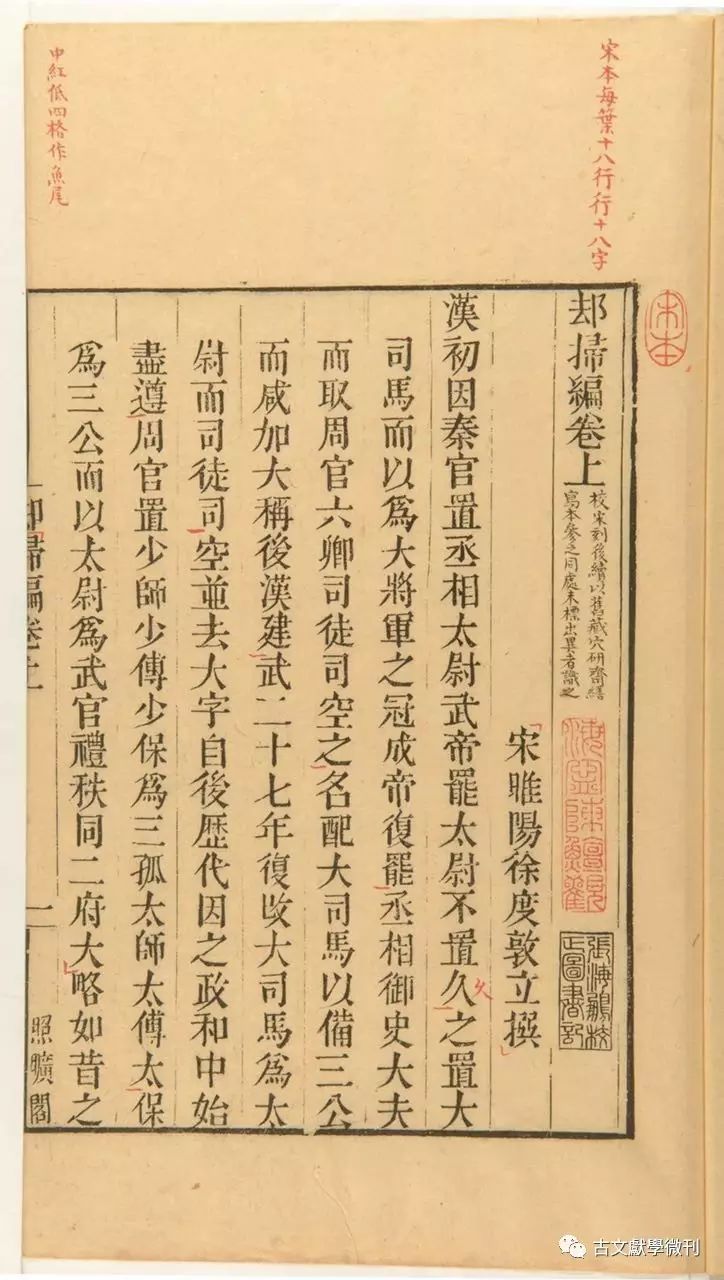

当时最为顶尖的校勘学者顾广圻,就是遵行“钩勒行款”的突出代表,前文已举其校宋刻本《张燕公集》,利用“钩勒行款”的原理,推断出宋刻本阙损三叶之例。除此之外,顾氏还多次以“钩勒行款”之法校勘书籍。例如乾隆五十九年(1794),他以影宋钞本校勘《吴越春秋》时,做出如下记录:

影宋本九行十八字。

嘉定甲申《吴越春秋》,影钞本也。……与《御览》、《类聚》、《选》注所引合,遂全勘一过。……乾隆甲寅九月十六日,顾广圻记。

⒁

与前揭诸例相同,顾广圻在底本上记载参校本(影宋本)的行款,属于钩勒行款的简易变型。此外,顾氏还会活用钩勒行款的原理,通过前人的钩划记号,逆推参校本的行款。嘉庆四年(1799),他借读毛扆校本《三辅黄图》,先由避讳推定毛扆使用的参校本为宋刻,进而通过毛氏的钩勒痕迹,推断宋本为每半叶十行:

此毛斧季手校《三辅黄图》,内一处“构”字作“御名”,是用南宋高宗时刻本也。……

推斧季所钩行款,系每半叶十行,惜台榭条末、南北郊条前缺而未钩,遂无从全识其面目矣。

……己未五月,顾广圻借读记。

⒂

这不仅是毛扆钩勒行款的又一例证,可为前文添一注脚,同时也表现出顾广圻对于“钩勒行款”的高度熟悉。更重要的是,顾氏逆用钩勒行款的原理,倒推参校本行款,目的已非单纯面向校勘学,更接近于考索版本。这充分说明“钩勒行款”所蕴含的版本学意味,以及校勘学与版本学并蒂双生的密切关系。

乾嘉时代的藏书家运用“钩勒行款”之纯熟流利,亦不遑多让。嘉庆九年(1809),吴门藏书家周锡瓒(1742-1819)校《吴礼部别集》,其中运用钩勒行款之妙,与顾千里校《张燕公集》异曲同工,均是根据行款探寻整叶脱文的蛛丝马迹:

是书向年得于城中骑龙巷顾氏……心疑为残缺之本。近晤黄主政荛圃,云于维扬书贾得一刻本,荛圃因取抄本勘对,并互校误处,方知明刻上下二卷,止存下卷。余因假再校,删去重复,定为下卷,而仍存上卷之吴序、刘孝标二条于前,

盖以明刻每叶廿行,此适符一叶之数。疑上卷已断烂,犹存残简,抄入以留上卷之痕迹。

⒃

与周锡瓒生卒同年的吴翌凤(1742-1819),同样运用“钩勒行款”之法校勘。嘉庆十九年,他借黄丕烈藏旧抄本《宋遗民录》校己藏抄本,在题跋中特意注明了参校本行款:

吾友黄荛圃氏曾蓄旧钞,即从元本印摹者,近又得毛斧季朱笔手校本,颇为精审。余借以对临,惟卷后附录具在毛本,异日再假补钞焉。嘉庆甲戌九月二十一日,一目生吴翌凤,时年七十有三。

旧钞本九行十七字格,即元刻款式也。凤记。

⒄

张金吾(1787-1829)也是嘉道之间的著名藏书家,所著《爱日精庐藏书志》是首部以“藏书志”为名的善本书志,在版本学史上具有重要地位。他与黄丕烈交游甚密,嘉庆二十三年(1818),借黄丕烈藏成化刊本《勿轩先生文集》校己藏抄本,虽未钩勒每行起讫,但卷一首叶天头处标注了成化本的行款:

每半页九行,行十七字。

⒅

嘉道年间最杰出的藏书家黄丕烈同样深谙钩勒行款之道。前揭《虚靖真君集》、《句曲外史杂诗》之例,已充分显示荛圃对钩勒行款的熟练掌握;更为重要的是,“钩勒行款”一语最早出现于黄丕烈的题跋,很可能也是荛圃所发明的,足见其与钩勒行款的关系密切。

嘉庆六年(1801),黄丕烈以道藏本校旧抄本《淮南子》,校后撰跋,特意申明抄本“字细行密”,无法施加记号钩勒,但他仍著录了道藏本行款,可见钩勒行款的意识时刻横亘于荛圃心中:

此《淮南鸿烈解》二十八卷,旧钞本……《淮南子》世有二本,一为二十一卷,出于宋本。一为二十八卷,出于道藏本。……《道藏》刻于正统十年十一月十一日,卷首碑牌可证,行款每叶十行,每行大小十七字。

此本字细行密,不及钩勒。

……辛酉九月重阳后二日,荛圃黄丕烈识。

⒆

嘉庆二十一年(1816),黄丕烈以宋本校己藏《列子》,校后特意说明了钩勒行款的具体操作:

校讫并钩勒每行起讫。前二卷于小注不到底者,亦钩勒之。三卷后止钩勒到底行款矣。

⒇

黄跋未明确交待宋本行款,但他据宋刻行款“钩勒每行起讫”,则毫无疑问。但可能由于太过耗时费力,最终未能通卷不苟,从卷四开始就“止钩勒到底行款”。

道光三年(1823),黄丕烈以道藏本校《道德真经指归》,通卷钩勒行款,还详细交待了道藏本的行款版式:

道藏本……前有序,空一格。序后接《君平说》,空三格标目。其说亦空一格。间半叶,提行标目。次行标撰人注人。空四格,又提行顶格,标经文,后接指归,空一格。通体皆同。每卷为一册,每纸一幅,折五幅,每幅五行,每行十七字。

兹就道藏本行款钩画

……癸未重阳后七日,荛夫识。

(21)

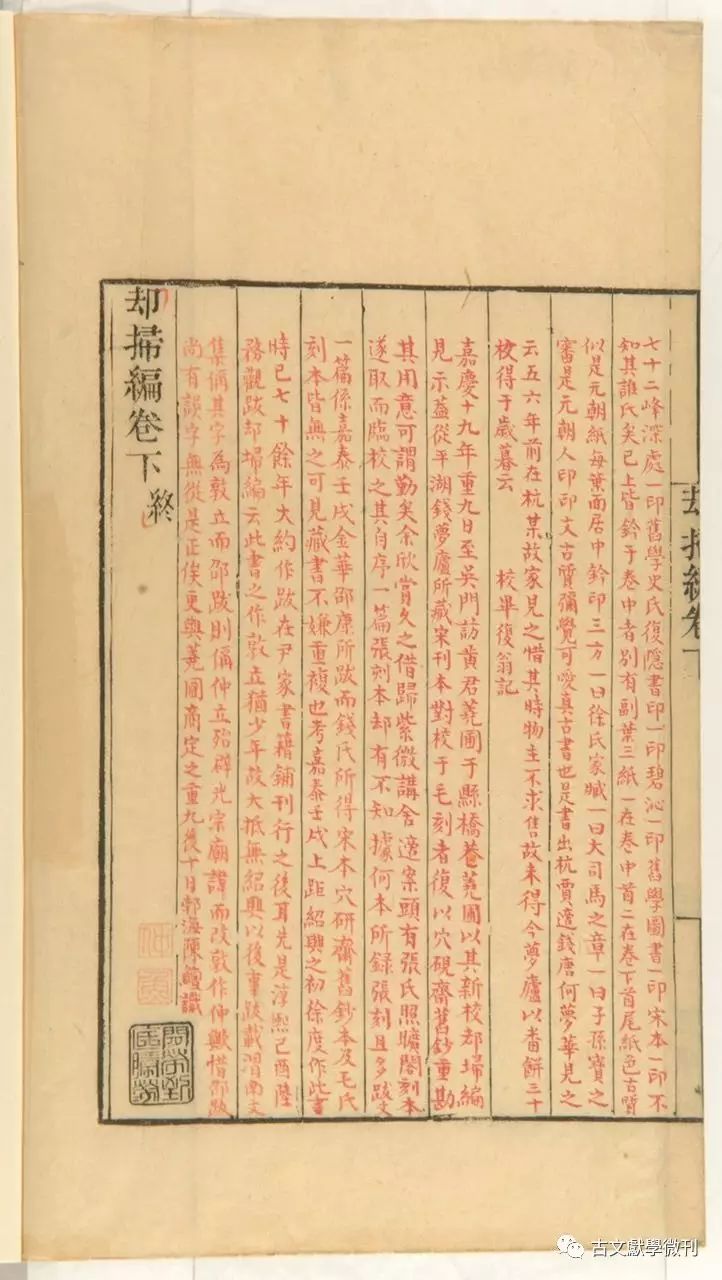

如上诸例,与前举诸人爱用只著录参校本行款的简易方法不同,黄丕烈多次提及自己仿效“毛校各书体”,细致钩勒“每行、每半叶及全叶”。除却以上文献记载之外,黄氏“钩勒行款”的实物也有留存。就笔者目验所及,上海图书馆藏陈鳣以朱墨二色过录黄丕烈批校的《却扫编》,就是一例。荛圃原校系以宋本、穴砚斋抄本校于汲古阁刻本之上,仲鱼过录所用底本则为学津讨原本。底本虽有差异,但陈鳣过录极为细致不苟,黄氏校宋刻用朱笔、校穴砚斋本用墨笔的原样以及校语、题跋,皆一一摹写,事后陈氏作跋称:

嘉庆十九年重九日,至吴门访黄君荛圃于悬桥巷。荛圃以其新校《却扫编》见示,盖从平湖钱梦庐所藏宋刊本对校于毛刻者,复以穴砚斋旧钞重勘,其用意可谓勤矣。余欣赏久之,借归紫微讲舍。适案头有张氏照旷阁刻本,遂取而临校一过。……重九后十日,海宁陈鱣书于向山阁。

(22)

图2 上海图书馆藏陈鳣过录黄丕烈批校本《却扫编》卷末陈鳣题跋

据跋可知,陈鳣过录时未覈对宋本、穴砚斋本原书,是以仲鱼无从自出机杼,所有的校字与钩勒符号只可能直接袭自黄校。因此,此本作为钩勒行款实物的史料价值固可与黄校原本等量齐观。

案,此本序文叶天头处有如下朱笔校语:

按序“却”作“卻”,每卷仍作“却”。

序作大字一叶,十行,行十一字。

覆按序文,钩划符号(朱笔)赫然在目,序文正文每十一字下标有“—”符号,表示宋本至此为一行;相当于宋本半叶结尾处,则标“﹂”符号。卷上首叶天头处又有朱笔校语:

宋本每叶十八行,行十八字。

再看正文,与序文类似,正文也是按照以上标注的宋本行款通卷钩勒,一丝不苟。凡相当于宋本每行末字之下,标“—”,如卷上首叶a第三行“久”、第四行“罢”、第五行“之”(以下照此类推);相当于宋本每半叶末字之下,标“﹂”,卷上首叶a第九行“大”;凡每两个“﹂”符号出现(相当于宋刻一叶)的那一行的地脚处,更有朱笔标注的数码,意指以上为宋本第几叶。(参见图3)这正符合黄氏在《虚靖真君集》《句曲外史杂诗》校本题跋中指出的,钩勒行款要“用毛校各书体”,遍及“每行、每半叶及全叶”。

此外,凡宋本提行或空格处,黄校也特加注明,以提示宋本此处存在“非正常”的行款变易。如卷上叶一b第四行,天头处有“‘宣祖’提行”的朱笔校语,并在“宣祖”之前的“避”字下划“—”,意指宋本“宣祖”两字提行另起,行款字数要从此处重新算起;又如卷上叶三a第三行天头处有“‘是’下空十六格”朱笔校语,则是在提示该行“是”字之下,宋本空出十六格(张本未空)。

更可关注的是,此本钩勒行款甚至不限于正文本身。卷上首叶天头近版心处有“中红低四格作鱼尾”一行校语(朱笔),这是在描述宋本版心中的鱼尾位置。这种对于原书物质形态的执着细致,甚至超过了毛校《鲍氏集》。

图3 陈鳣过录黄丕烈批校本《却扫编》卷上首叶

陈鳣过录黄丕烈批校《却扫编》的存在,明确证明了黄丕烈曾仿效毛扆,以最为严格的形式践行“钩勒行款”的典范,不仅在理念和方法上私淑毛氏,所用符号“—”、“﹂”亦遵从斧季旧例。而陈氏细致过录荛圃校语、校字乃至钩勒痕迹这一行为,说明他也是钩勒行款的拥趸,对于这一典范具有充分认知。

要之,以上例证说明乾嘉时期的文献学者对于钩勒行款具有明确认知,并多次付诸实践。特别是黄丕烈,更是身体力行。由于他的巨大声望,可以想见,诸如《却扫编》等校勘实物对后来的校勘学者产生了相当程度的影响。

四、晚清民国时期的钩勒行款

受太平天国战争的巨大冲击,咸丰至同治早期,学术活动陷入低谷,“钩勒行款”也无法置身局外,因此这一时期的相关实例较少。

兹举韩应陛(?-1860)的一例,以证其未曾断绝。咸丰九年,韩氏以宋刻本《淮海闲居集》校虚止斋抄本《淮海集》,校后撰跋称:

咸丰九年六月二十四日,

用宋板《淮海闲居集》十卷校

。书友匆匆持去,草略已甚。

宋板每半叶九行,行十五字,小字同。

(23)

如引文,尽管韩氏的此次校勘颇为仓促,但他仍遵循钩勒行款的原则,记录下了参校本——宋刻本的行款。

与韩应陛年辈相近的劳格(1820-1864)是晚清一流的校勘学者,邓邦述赞其“校书之精,殆掩乾嘉诸老辈而上之,可谓绝诣”。劳格曾以宋本校《春渚纪闻》,校本后为李盛铎所得。1941年,傅增湘又借该本过录劳氏校语,事后撰跋纪之,其中特别提到劳格的“钩勒行叶”:

兹从德化李木斋师遗书中假得校宋本一帙,校人未署姓名,亦无印记,然余观卷中朱笔细楷,及墨笔补钞目录八叶,审其字迹,定为劳季言所校。……盖劳氏于此书,摹改字体,

钩勒行叶

,钜细不遗,即误字亦照录于行间,其朱墨精谨,严守家法如此。

(24)

晚清时代的藏书家同样熟悉“钩勒行款”的典范,兹举陆心源(1834-1894)、丁丙(1832-1899)二人为例。陆心源曾以《建康实录》影宋抄本、张海鹏刻本对校,事后撰跋称:

《建康实录》二十卷……每叶二十行,每行二十字,间有每行二十二字者。宋讳嫌名皆为字不成,“构”字注“今上御名”,或注“御名”。影写宋绍兴刊本。以张海鹏仿宋本校一过,知尚有不尽照宋本者。如卷四缺第十、第十九两叶,计各二十行。张本第十叶留空白十九行,十九叶留空白十八行。卷八第十二叶小注"石勒灭刘氏",张本"刘"讹"赵";"玺入伪赵冉闵","入"下衍"属"字,又缺第十六叶,计二十行。张本留空白十八行。……盖张氏以顾千里校汲古宋本付梓,

宋本每行二十一二字者,张本统改每行二十字,又未得影宋本勘对,故虽留空白而行数不合。

(25)

陆心源首先详细记载了影宋钞本的版式行款,经与张氏刊本对校,发现张本名为仿宋,实则将宋刻每行二十一、二字不等的行款统一改为每行二十字,尽管张本将宋本阙叶以留白形式体现,但因行款变动,已不能彻底还原宋刻阙叶的面目。在此例中,陆氏虽未逐行钩勒,但据行款以考索的思路仍未脱出“钩勒行款”的方法。

再看丁丙。浙江大学图书馆藏有一部汲古阁刊本《丁卯集》,经丁丙以明弘治刊本校过。此本笔者曾目验,通卷经丁丙用朱笔校,并在卷端特别注明弘治本行款为“半叶十行,行十九字”,目录首叶还有丁丙手书校记:“所见弘治本无目录,所校三行并下题衔在卷上前五行,其第一行书名字较大。”

至清末民初,“钩勒行款”依然流行。著名版本学者缪荃孙(1844-1919)在《艺风藏书记》中著录明仿宋刻本《说苑》一部,该书经他以钩勒行款之法校过:

用杨氏海源阁宋本校一过,行字相同,

偶有不同,用朱笔钩勒

,脱文亦摹全。

(26)

缪氏校书的具体时间不得而知,不过《艺风藏书记》撰于光绪庚子辛丑(1900-1901)之间,校书必在此前。

叶德辉(1864-1927)是清末民初另一位富有影响力的版本目录学者,宣统三年(1911),叶氏写作了《藏书十约》,其中《校勘》一则谈及校勘方法:

死校者,

据此本以校彼本,一行几字,钩乙如其书。

一点一画,照录而不改。虽有误字,必存原本。

(27)

所谓“据此本以校彼本,一行几字,钩乙如其书”,即为“钩勒行款”,自无疑义。在叶氏看来,钩勒行款为“死校”的应有之义,功用在于保存原本面貌。又据其自叙,《藏书十约》之作,旨在讲述藏书、鉴别、校勘等方面的基本常识,因此书中提及“钩勒行款”,则非信笔,而是将其作为良可信用的校勘准则传授给后辈学人。

1918年,版本学大家傅增湘(1872-1949)将陈鳣校宋本《太平广记》的校语过录于己藏许自昌刊本之上,1924年,傅氏谈及陈校:

此书原本藏杭州吴氏……戊午岁,浼袁君观澜假阅,携之来都,手录于明万历许自昌本上。原书亦许刊……仲鱼校后未著一语,兔床题记亦不详言宋板出自谁氏,其行款若何,卷帙有无阙佚。……惟《进书表》曾

钩勒行格,知为二十六行,行二十字。

……甲子季冬……藏园居士志。

(28)

前举张金吾诸例均注明参校本行款,但未钩勒,此例则恰恰相反,陈鳣校勘时未注明宋本行款。傅氏根据《进书表》中钩勒行格的记号,逆推出仲鱼所用宋本的行款为每叶二十六行,行二十字。傅氏能发覆此秘,当然得益于他读书细致入微,但更可说明他对“钩勒行款”的烂熟于胸。

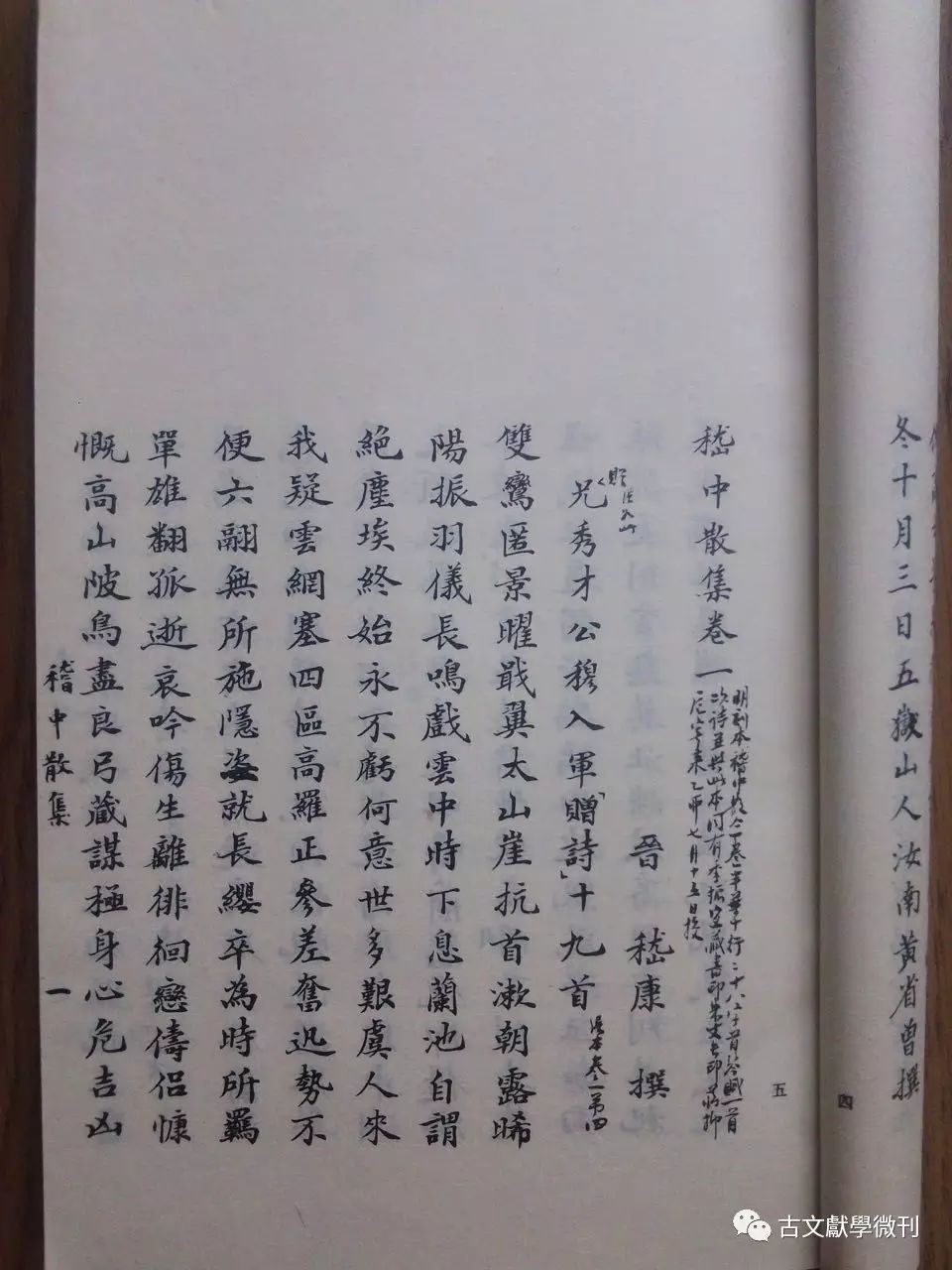

或许会稍稍令人意外,鲁迅(1881-1936)也曾表现出对“钩勒行款”的认知。1915年6月5日,他收到蒋抑卮寄赠的传抄文澜阁本《嵇中散集》,7月15日又收到蒋氏寄来的明嘉靖刻六朝诗集本《嵇中散集》,遂以后者为参校本,以校传抄文澜阁本,并在卷一首叶标题下记录了六朝诗集本的行款

(29)

:

明刻本《嵇中散集》一卷,半叶十行,行十八字,首《琴赋》一首,次诗,并与此本同,有“季振宜藏书印”朱文长印,蒋抑卮寄来。乙卯七月十五日校。

(见图2)

尽管鲁迅并未根据六朝诗集本的行款,在底本上实际钩划,但如前举诸例,记录参校本行款,属于“钩勒行款”的简易变型。

图4 鲁迅以六朝诗集本校传抄文澜阁本《嵇中散集》(书影据影印本拍摄)

1931年,陈垣《元典章校补释例》(即《校勘学释例》)问世,“得读《释例》最早”的胡适赞美陈氏校勘《元典章》是“新的中国校勘学的最大成功”,推许《释例》为“中国校勘学的一部最重要的方法论”

(30)

。就在这部使“中国校勘学的第一次走上科学的路”的划时代之作中,依旧浮现着钩勒行款的身影,卷六“从错简知沈刻所本不同例”中有如下论述及例证:

今从错简及脱文,考其行款,有与元刻本同者,有与半叶十行本同者。元刻本每半叶十八行,沈跋云十五行者,或另一钞本,非余所见之元刻本也。

今录其行款与元刻本同者如左:

吏一十背四行“正五品”以后,错简十八行,适为元刻之半叶……

(31)

陈垣排比阙文行款、探求脱叶真相的校勘法,不正是顾广圻校勘《张燕公集》时所使用的方法么?可见钩勒行款不仅是清代朴学传统下文献学者的“旧法宝”,在以科学主义为总信仰的民国学术中,也不失“新武器”的资格。钩勒行款自清初出现,最后融入到具有近代学术色彩的“新的中国校勘学”中,实在不能不说是一个饶有兴味的结末。

五、结语

综上所述,“钩勒行款”至迟在康熙初元已被毛扆为首的文献家群体运用,并迅速成为清代文献学者熟练掌握的校勘学典范,在他们的“常态科学”——校书实践中屡试不爽,流风所至,直抵民国。约略计之,该典范运用于校勘实践,几有三百年之久。以“钩勒行款”校书的毛扆、黄丕烈直至傅增湘、陈垣诸人,年辈次第落差,生活年代互有交集,又从侧面证实了“钩勒行款”自清初以来流传有绪、延绵不绝的历史图景。

然而,今日谈及校勘学,却极少有人提起这一在历史中具有坚强生命力的典范。这并不是说没有学者注意到这种极具特点的校勘方法,钱亚新、周少川、杜泽逊曾论及陆贻典、毛扆、黄丕烈、顾广圻以钩勒行款之法校书

(32)

,但或局于篇幅,或限于话题范围,未能系统梳理“钩勒行款”的历史轨迹,可以说现今研究者对于“钩勒行款”的整体历史是较为隔膜的。

探求“钩勒行款”的史事,意义固不止于重构校勘学史的历史叙事,更在于向研究者提示:古籍脱讹固然是以文字形式出现的,但书籍的物质形态对于文本脱讹的发生、变异和勘验,同样具有重大影响。清人在校勘实践中认识到不能脱离物质形态而言校勘,必须构建文本与实物之间的关系,“钩勒行款”便是他们针对这一关切所做出的回应。

最后,“钩勒行款”与“著录行款”这两个不同领域的典范在外在形式上的相似、在方法论上的关联,也促使研究者进一步思索校勘学与版本学的关系,是否仅仅是版本研究为校勘提供先期准备(确定版本源流、选择底本和参校本),校勘学则通过校勘成果确认版本异同及优劣这样的顺序循环。相比以上外在步骤的顺次展开,校勘学与版本学在内在理路上的关联,或许更为紧密,也更值得深思。

注释:

⑴

潘天祯《毛扆书跋零拾》,载《潘天祯文集》,上海科学技术文献出版社,2002年,页307。又可参阅潘景郑《汲古阁书跋》,上海古籍出版社,2005年,页133。但后者失收“宋本每叶二十行,每行十六字,小字不等”一句。

⑵

[清]顾广圻《顾千里集》,中华书局,2007年,页355。

⑶

潘天祯《汲古阁主人毛晋诸子生卒年试考》,载《潘天祯文集》,页272。

⑷

潘天祯《毛扆书跋零拾》,页310。

⑸

[清]杨绍和《楹书隅录》,王绍曾等《订补海源阁书目五种》,齐鲁书社,2002年,页171。

⑹

[清]黄丕烈《荛圃藏书题识》,上海远东出版社,1999年,页724。

⑺

[清]全祖望《翰林院编修赠学士长洲何公墓碑铭》,《全祖望集汇校集注》,上海古籍出版社,2000年,页311。

⑻

傅增湘《藏园群书题记》,上海古籍出版社,1989年,页967。

⑼

王文进《文禄堂访书记》,上海古籍出版社,2007年,页280。

⑽

[清]刘肇隅《宋元本行格表叙》,江标《宋元本行格表》卷首,清光绪刊本。

⑾

《荛圃藏书题识》,页781。

⑿

国立中央图书馆《国立中央图书馆善本题跋真迹》,国立中央图书馆,1982年。

⒀

[清]杨绍和《楹书隅录续编》,载《订补海源阁书目五种》,页405。

⒁

瞿良士《铁琴铜剑楼藏书题跋集录》,上海古籍出版社,2005年,页82。

⒂

《铁琴铜剑楼藏书题跋集录》,页88。

⒃

《荛圃藏书题识》,页708~709。

⒄

《文禄堂访书记》,页114。

⒅

陈先行《中国古籍稿钞校本图录》,上海书店出版社,2000年,页826~827。

⒆

《荛圃藏书题识》,页330。

⒇

《荛圃藏书题识》,页480。

(21)

《荛圃藏书题识》,页478。

(22)

案,《荛圃藏书题识》亦收此跋,但语句微异,今据原跋录出。

(23)

《文禄堂访书记》,页294。

(24)

《藏园群书题记》,页379。

(25)

[清]陆心源《仪顾堂书目题跋汇编》,中华书局,2009年,页352~353。

(26)

[清]缪荃孙《艺风藏书记》,上海古籍出版社,2007年,页75。

(27)

[清]叶德辉《藏书十约》,载《澹生堂藏书约(外八种)》,上海古籍出版社,2005年,页50。

(28)

《藏园群书题记》,页475。

(29)

鲁迅《鲁迅辑校古籍手稿》第五函第四册,上海古籍出版社,1986年,页5。案,《嵇中散集》明代诸刻本中仅有六朝诗集本行款为半叶十行,行十八字。

(30)

胡适《元典章校补释例序》,载陈垣《校勘学释例》,上海书店出版社,1997年,页12~14。

(31)

《校勘学释例》,页136~137。

(32)

钱亚新《黄丕烈的校勘与刻书工作》,《江苏图书馆工作》1982年3期,页22。周少川《黄丕烈对古籍的收藏和整理》,《史学史研究》1989年4期,页52。杜泽逊《文献学概要》,中华书局,2001年,页177。

作者简介:

石祥,男,1979年生,天津师范大学文学院副教授,主要从事古典文献学研究。

感谢石祥老师赐稿!本文

原载于《中国典籍与文化》2013年4期,未经许可,请勿转载。

排版

:饮冰姑射