盖伊·特立斯先生的一天从衣帽间开始。他居住在纽约上东区一栋刷着乳白色外墙的豪宅里,当早晨从位于3楼的卧室里醒来后,特立斯会跳过早餐环节,径直前往4楼的衣帽间。他总是将自己打扮得像是位银行家或律师。但事实上,他只是要从4层走到豪宅的地下室,在那里开始一天的写作。

没有人能够忽略他的服装品味——无论前去采访的是《巴黎评论》,还是 Vogue ,记者都热衷于描述他的打扮:一条丝质的猩红色方巾从他的西装口袋里露出一角,翠绿的袖扣呼应着在剪裁上无可挑剔的绿色条纹西装外套——人们会着重强调,这是一位意大利裔裁缝的儿子,此外,还是美国最伟大的非虚构作家。

特立斯在豪宅前,低处的入口就通向他的地下室

地下室内景

穿着方面的仪式感与华美风格贯穿于特立斯的写作之中。在他之前,从没有人那样描写过城市,“纽约人每分钟眨眼28次,但紧张时每分钟可能要眨眼40次;大多数在扬基体育场边吃爆米花边看棒球赛的人,在运动员投球的刹那间,都停止了口中的咀嚼……每天,纽约人要喝下46万加仑啤酒,吃掉350万磅肉,消耗21英里长的牙线。在这座城里,每天有250人死去,40人出生,13万人戴着玻璃或塑料假眼行走。”

他用交响乐式的笔法复刻了纽约,在一篇文章中呈现了数百个共同主角,用几个长句甚至一个分句,就结束一个本可以独立成篇的城市传奇。如此奢侈。无数长短句叠加,筑成特立斯的纽约。

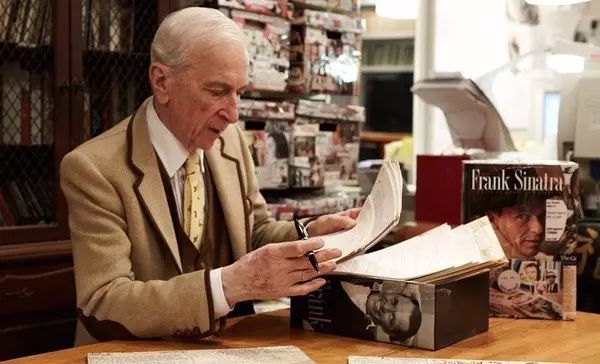

工作时也着盛装的特立斯

这种在《人物》编辑部被称作“密集恐惧症”的文体是独一无二的——在虚构创作领域,文体的创新似乎时有发生,但在非虚构界并非如此。

我曾读过一篇1959年《体育画报》以作家纳博科夫为主角的特稿,记者跟随热衷于研究蝴蝶的纳博科夫进行了一趟寻找蝴蝶之旅,并将那次旅行作为报道的主线,不断在其中穿插作家的往事。尽管时间已经过去半个世纪,但这种写作结构,我们在何伟的《寻路中国》中可以看到,在当下许多讲究的故事写作中可以看到。这时,我会更加感叹特立斯对于文体的开创,他用以呈现纽约的密恐式文体独一无二,是完完全全天才的表现,以致于此后所有类似的作品都成了向其致敬之作。

《被仰望的与被遗忘的》收录了《纽约》,以及特立斯的另外一些代表作。你会在阅读后发现,如果仅仅将特立斯的杰作视为天赋的表现,那显然是一种轻视。在大部分时候,他所从事的工作像极了他的父亲——那些毫无瑕疵的花纹、针脚只有凭借极其笨拙、繁复的劳动才能完成。

他的名作《弗兰克·辛纳屈感冒了》大概算得上最好的例证。这篇发表于 Esquire 的故事被视为该杂志70年历史中最经典的作品之一。在特立斯准备采访时,那位20世纪美国流行乐的巨星正处在由感冒引发的坏情绪之中。采访并不是不可以,辛纳屈的宣传人员表示,“但我们希望你能签一份让我们提前看稿的协议。”

特立斯拒绝了,同时也失去了采访辛纳屈本人的机会。好在这并不重要,特立斯想尽办法在每一个公开场合追随并观察辛纳屈:从拳击赛场,酒吧,再到电视台的摄影棚。也是在这篇特稿中,他发挥了“minor character”的重要作用,也可以被视作今天我们常常提到的外围采访对象。据称,他采访了与辛纳屈相关的75-80人。因此即便从未与辛纳屈直接对话,他仍然还原出了非虚构写作史上最为经典的一段现场:

《生活》杂志社洛杉矶分社有一位叫简·郝格的年轻女记者,曾经和辛纳屈的女儿南希同校就读。有一次,她应邀参加辛纳屈前妻在加利福尼亚的家中举办的一个聚会。在那次聚会上,和他的前妻一直保持着亲密关系的辛纳屈先生充当男主人。聚会开始后,郝格小姐靠在一个桌子旁,桌上放着一对雪花石膏制成的小鸟,她不小心用肘部将一只碰掉地,摔得粉碎。郝格记得当时辛纳屈的女儿惊叫道:“啊,那是我妈妈最喜欢的……”——没等她说完,辛纳屈瞪了她一眼,制止住了她。在40多位来宾的默默地注视下,辛纳屈走到那个桌子旁,用手指把另外一只石膏小鸟也碰掉在地上摔碎,然后温柔地搂着郝格的肩膀,用一种使郝格不再紧张的语气说:“没什么,我的孩子。”

特立斯更偏爱那些普通人的故事。他曾经想要采访在中美女足世界杯决赛踢失点球而使中国落败的运动员,可以想象,对失败者的采访不会受到欢迎。但他还是成功了,凭借最笨拙的方法,按照当时中国女足主教练的话说,“你可以拒绝他一次,但你无法拒绝他十次。”

又比如游走在美国各地的建桥工人,他们成为了《大桥》这篇名作的主角。特立斯戴着安全帽,摇摇晃晃地跟着工人们爬上未建成的大桥的最高处。即便此时他仍旧一本正经地穿着三件套西装,但也不影响工人们接纳他为群体的一份子。

一个裁缝的儿子,从没忘记自意大利南部小村庄来到美国的父亲,父亲并不希望自己只是个敷衍的手艺人——“关于如何修整出一个完美的扣眼,如何完美地量身材,如何把正装做得贴体合身来提升一个男人的存在感,他都有非常棒的感受和理解。他是行针走线的艺术家。”

可以将这段对父亲的评论视作特立斯创作的守则。他曾屡次说起并不在乎自己是否开创了“新新闻主义”,他的先行者不是某一位记者,而是诸如菲兹杰拉德一类真正杰出的作家。

他为非虚构写作延展了无限的广度:“我不断地重写,感觉就像应该将每一分钟都用来提升我的作品。之所以这样做,是因为我不相信我的故事只是会在第二天被扔进垃圾堆的新闻……我相信我所做的将成为永恒的历史的一部分。”