假期以来的这些天,每当我想起那位医生(也是我的长辈),如果他还在世的话,即使疾病缠身也一定会关注中医药对疫病的防治

…

在这几天全国民众与疫病(

2019-nCoV

)缠斗的日子里,我又看到一些关于中医药的讨论,其中可能又掺杂了一些学术以外的东西。对那些不熟悉的我不想发表观点,想写的只是医学和治病本身。

中医药是否能防治

SARS

,以及当下的新型冠状病毒感染的肺炎?

这个问题我想从

17

年前说起。

2003

年非典爆发的时候,曾经有人说金银花(双花)有效,我习惯性地找从事中医的母亲求证,她说应该是有一定预防作用。而真正让我相信中医药在

SARS

上确切的疗效,则是后来我和家人一起去天津看望母亲的研究生同学、天津著名老中医——陈津生叔叔时听到的一席话。

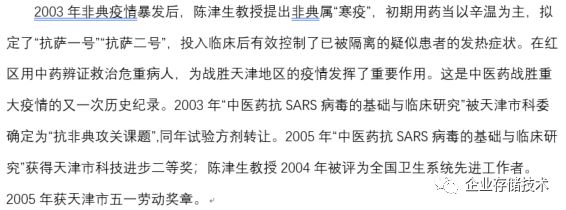

下图截自陈叔的生平简介(在文末会附上完整的),我也算是他看着长大的,对陈叔的医术和品德素来敬仰。低调的人在做出成就时也会有自豪感,我一家人又是比较近的朋友,当时陈叔特别提到了

他给国家献的方子,以及病毒实验的结果

。在

《

天津地区

SARS

病的中医治疗

》(

2016

年

10

月

30

日发表于杏林论坛,作者陈津生)

一文中有更详细的论述,下面我也会截取几个片断:

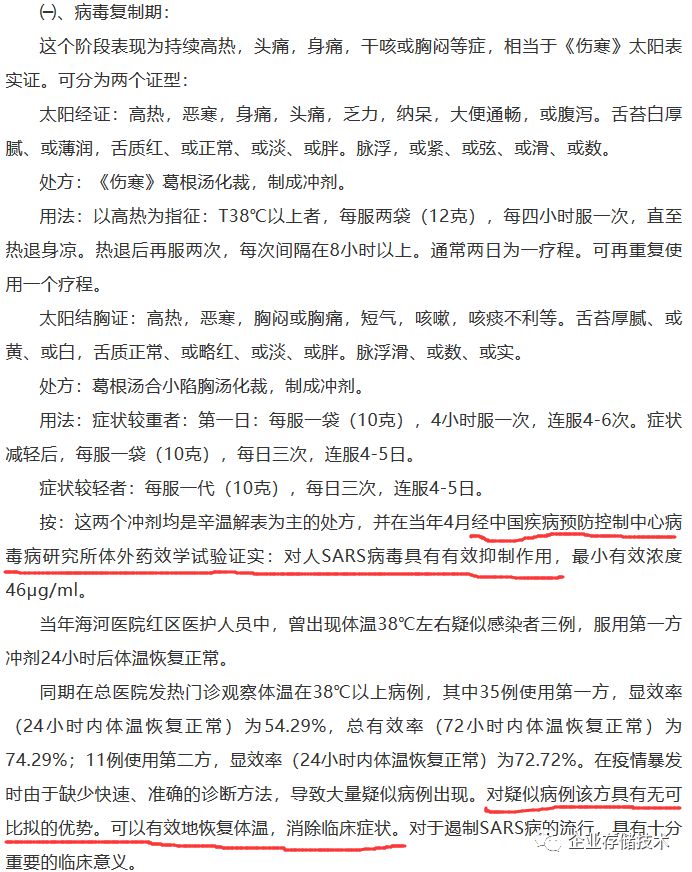

上图中的中药处方,是针对非典治疗第一阶段的建议

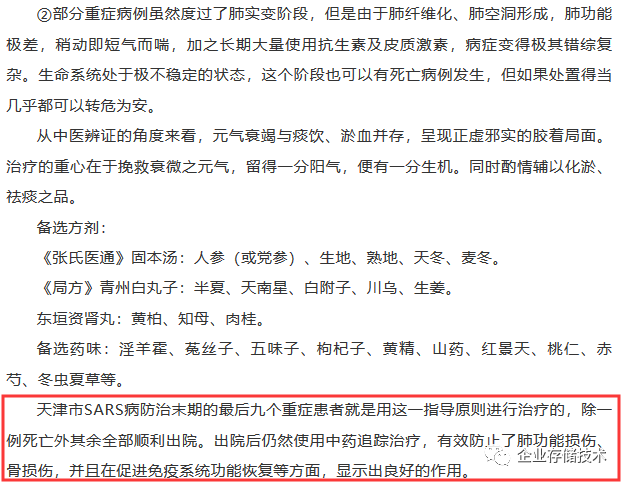

文中客观地将中医药对

SARS

的治疗分为

3

个阶段,上面这部分是针对“病毒复制期”;对之后的“极期”和“恢复期”也有推荐中药方剂;下图就是针对“恢复期”治疗的总结,从这些文字都可以看出陈叔

严谨、实事求是的学术态度

。

我眼里的中医

我的同学中也有几位医学(西医)专家,比如在和安大夫、郭大夫聚会聊天时,也曾听过因为他们坚持正确的处理方案,从而使患者转危为安的例子。小时候母亲就跟我说过,没有一位医生愿意看到病人死在自己手上。绝大多数人选择了这个职业之后就会

以治病救人为己任

,我想这句话基本上可以适用于西医(现代医学)和中医(传统医学)。

不过,回想起这些年每次在微博和微信群里,只要大家一聊起中医就容易吵架。其实干哪一行的人都有喜欢发财的、也都有混日子的,我也能理解一些朋友以往接触中医过程中有过不愉快的经历。

还记得母亲的另一位中医朋友,搞鲜动物药的李老师在

20

多年前跟我们说:“现在有一些中医,往往是主要开那几味有点温和不太痛痒的药,病人吃了多少也能有点效果(类似安慰剂)

…

”

而我在

1997

年的第一份工作就是在李老师的中药房度过,还记得有位病人去抓药时很有感慨地说:“我这个肺癌当初医生给判了‘死刑’,说只剩

1

个月时间,然后来这里看过吃药之后都

1

年了”——说这话的那天他是自己一人来看病,完全能够自理的状态。当然对于各种危重病症来说,中医药也不是对每个人都一定有很好的疗效。

我就是在这样的成长环境中一点点了解中医的,前几年就想过写一篇《

我眼里的中医

》,后来被母亲力劝而没有动笔,说我是外行人不要趟这浑水。毕竟这些年看到过骂中医的人不少,甚至包括有的西医院医生。我比较欣赏的则是有次群里一位朋友讲的:他大哥二哥一位西医、一位搞中医,哥俩见面只喝酒从不谈工作。

客观地讲,现在完全传统的中医已经不多了,但凡各个中医院校(比如北京中医药大学等)科班出来的医生,现代医学的知识都需要学。如今的中医实际上

更多是中西医结合,比如诊断这块也是推荐用西医的化验和仪器多一些

。不是说中医的望闻问切不好使,而是中医在理论上没有西医那样“科学化”,医术水平更多要凭经验和个人的悟性,以至于不同医生之间的差别会大一些。

我从学龄前一直到现在,不时就有事跟着母亲在西苑医院里转悠,从小看着墙上挂着扁鹊、华佗、孙思邈、李时珍这些古代名医的画像。还记得小时候去中医研究院那栋白色的大楼里,一层是大理石的平整地面,中午休息时母亲带我还在那里滑过旱冰。有一座张仲景的雕像,手里拿着一卷竹简应该就是著名的《伤寒杂病论》。

这些名医之所以被人们传颂至今,当然是因为高超的医术和济世救民。在现代医学发达的情况下,中医逐渐退居次席,但有时却是很好的补充。比如一些疑难病症、如中晚期癌症的放化疗阶段,减轻副作用、提高生活质量、延长生存时间上,中医药有时就可能有更好的效果。

前些年我春季过敏比较严重,去医院看眼科、耳鼻喉科开了西药也只能缓解一点,有位“只信中医,不看西医“的同事曾给我推荐北京某中医院的”过敏煎“,当时没有试。我个人并不排斥现代医学,中药也确实不是完全没有副作用,比如肝肾功能有问题的人,有些药就要慎用。中药的有些成分也是要到肝肾去代谢,借助现代科技,业界对传统医学也有了更进一步的理解和发展。

生活在

4-6

级城市

的一位朋友还讲过,在他们那边的

收入水平许多人是看不起西医的

,这也是国家支持中医药发展的一个原因吧。

医术、品德与治学态度

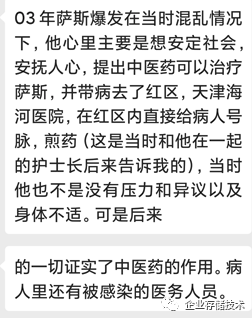

上面扯的有点远,回到陈叔的话题。大家先看看下边图片里的这段话:

其实在

2003

年,陈叔自己也已经是一位病人。他

1997

年因肿瘤手术,转年复发再次手术;

2010

年因肿瘤第三次手术。陈叔

2017

年第四次确诊肿瘤,凭顽强的毅力与是生命力与病魔积极抗争,终因病情进展,于

2019

年

6

月

25

日逝世,享年

70

岁。

上面照片是在陈叔重病期间,

2018

年

6

月带病给河南中医药大学,仲景学院的学生们讲的生前最后一次课。

我并不相信风水和占卜,但如果提到《周易》、《黄帝内经》,其中有些玄妙的义理也许今天的人们还不能完全解释清楚。陈叔作为中医研究院毕业的高材生,他平时

对待科学严谨认真的态度

,从下面我举这个小例子可见一般:

上小学时,夏天我也捉过蟋蟀放在家里的瓶子养,里面铺层土,有时还投喂点扁豆之类的。那年正好赶上陈叔来串门,聊天中我一高兴就忘了自然课里学过的知识,说:“我给蛐蛐喂的豆角被咬了一块,结果还发芽了,又结了个豆

…

“。陈叔当时笑着纠正我说:“那半个豆还是原来的,其实是子叶”。

关于药的上市,超出学术本身的东西我不想谈太多。再举个小例子吧:我在上文中提到的那位李老师,曾推动鲜动物抗癌药的上市。干了一辈子医生的他曾对我们说:“一药磨十年啊

…

”

今年这次病毒的特点是传染性强,但重症和死亡率应该比

SARS

低许多。过去几天在微博上看到最痛心的,莫过于武汉一些感染的人无法住进医院(老年人情况危险的多一些)。如果陈叔研究的药之前能上市并推广,会不会在本次疫情中发挥作用呢?特别是那些由于资源有限而无法住进医院的人们,如果能多挽救一些生命就好了。

感谢,最可爱的人

从小到大这几十年,包括我、父亲、母亲还有我的姥姥、姥爷都吃过陈叔开的汤药;我曾经遇到困难和低潮的时候他也是鼓励和开导我。写到这里,又想起了我的几位医生同学。

前几年有一次我比较奇怪地肘部红肿发烧,整个人坐立不安甚至睡觉都困难。去一家医院皮肤科看了也只能输液,恢复地比较慢。后来去找外科的安大夫,他随即带我去做了个

B

超,发现肘部有脓液后用针抽出,一下少受了好几天罪。

就在那天,当我见到一位“老患者”看到安大夫时那满脸的笑容,我就后悔自己当初为什么没学医?如果当年能有悬壶济世的志向,也许我就能把学业坚持下来,哪怕上个很一般的医学院校。我的悟性不一定能干中医,西医也没什么不好。开句玩笑:修电脑真的不如挽救生命那样有成就感:)

还有我的同学王大夫、郭大夫,你们帮助我时也像是对兄弟那样。前些年我因为好管闲事的毛病,为了朋友看病的事还麻烦过你们几次。真的无以为报,想请吃个饭你们都忙得没时间。

两位美女侯大夫和贾大夫。记得前年同学聚会时,贾大夫让找她看过病的人举下手,结果有一多半:)

做个好医生,除了医术之外,往往都还富于同情心和助人为乐的热心

。贾大夫说她这次主动报名去支援武汉的队伍,第一批没被选中。

更多我麻烦过的学医朋友,在此先不一一致谢了。

最后再次感谢陈叔带给这个世界的财富,您的医术帮助过那么多病人。您是一位好医生,也是一个坚强的人、坚持真理的人,是我学习的榜样。

同时感谢在本次肺炎疫病中每一位医护人员的辛苦付出,从武汉、湖北到全国。希望这场疫情能尽早被战胜!

本文撰写于

2020

年

2

月

2

日晚

附:

陈津生生平简介

陈津生,男,1949年11月出生,蒙古族,籍贯浙江省平阳县。医学硕士,主任医师,教授,全国老中医药专家学术经验继承指导老师。

陈津生教授1972年3月-1975年10月在内蒙古医学院中医系学习(现内蒙古医科大学)。1975年10月进入内蒙古自治区医院中医科工作。一方名医肖康伯、原明忠、李凤林、夏振义等为初入医门的老师,使其受益良多,为其后的临床工作打下了坚实的基础。1979年10月考入以“继承传统中医学”为研究方向中国中医研究院(现中国中医科学院)研究生班跟随岳美中、方药中、张舜臣等老师学习。该班是毛主席生前指示为传承老中医经验由岳美中老师领衔成立的,一代伟人对传承中医事业的推动,在中医业界引发巨大反响,群情踊跃盛况空前,展开了中医学史上浓墨重彩的一幕。在学期间任应秋、刘渡舟、马继兴、张琪、姜春华、朱良春、万友生、郭子光等中医大师均亲临面授。1981年10月中医研究院研究生班毕业回内蒙古自治区医院中医科工作。1988年8月调入天津医科大学总医院中医科,工作至退休。

陈津生教授整个临床经历始终在综合性三级甲等医院工作。凭借高水平西医学平台,运用传统中医学方法,彰显了中医药对于危重症及疑难症所具有的良好疗效。形成了自己的学术风格。在呼吸系统疾病、心脑血管疾病、病毒性疾病、结缔组织病以及心身性疾病、老年病、妇儿疾病等方面均积累丰富的经验,并以用药简、廉、效而享誉患者之中,是所在医院门诊量最多的医生。

1997年因肿瘤手术,转年复发再次手术,2010年因肿瘤第三次手术。这些经历对陈津生产生了重要影响。他认为自身患病能更好地体会患者的感受,同时也切身体验到中药良好的临床疗效。并由此触发了对中医辨证论治思想更深入体认,对其后临床水平的提高产生了重要的影响。

其后他的工作重心逐渐转向探索肿瘤及危重症的中医药治疗,并初步摸索到一些辨证论治思路,取得了一定的临床经验。由于无法承受日益增加的临床工作压力,于2015年4月停止门诊医疗工作。

陈津生教授2017年第四次确诊肿瘤,凭顽强的毅力与是生命力与病魔积极抗争,终因病情进展,于2019年6月25日21时57分在天津医科大学总医院逝世,享年70岁。

陈津生教授承继传统中医学,并在基础理论方面进行了深入探讨,这在中医教学、临床以及评价体系完成了以西医为镜像的变革的今天,既是异常艰辛又是非常幸运。四十多年来,他以传统中医、中药为特色,在西医学的平台上彰显了中医药良好的临床疗效。

2003年非典疫情暴发后,陈津生教授提出非典属“寒疫”,初期用药当以辛温为主,拟定了“抗萨一号”“抗萨二号”,投入临床后有效控制了已被隔离的疑似患者的发热症状。在红区用中药辨证救治危重病人,为战胜天津地区的疫情发挥了重要作用。这是中医药战胜重大疫情的又一次历史纪录。2003年“中医药抗SARS病毒的基础与临床研究”被天津市科委确定为“抗非典攻关课题”,同年试验方剂转让。2005年“中医药抗SARS病毒的基础与临床研究”获得天津市科技进步二等奖;陈津生教授2004年被评为全国卫生系统先进工作者。2005年获天津市五一劳动奖章。

陈津生教授对中医理论有深入的思考,认为传统中医理论体系不是静止的,自其形成之日起,始终在不断的完善过程中,尽管这一过程缓慢甚至被许多人忽略,但是至今也没有停止这一进程。回顾既往的学习与临床经历,他深感与中医学的博大精深相比,个人的学识以及涉及的临证范围有限,学无止境,希望能将本人的一滴水融入传承数千年的中医学之海,而有益于后人。

扩展阅读

《

天津地区

SARS

病的中医治疗

》(

2016

年

10

月

30

日发表于杏林论坛,作者陈津生)

《

武汉:一座我喜欢的城市

》

注

:

本文只代表作者个人观点,与任何组织机构无关,如有错误和不足之处欢迎在留言中批评指正。

转载时请保留全文,感谢您的阅读和支持!

《企业存储技术》微信公众号:

HL_Storage

长按二维码可直接识别关注

历史文章汇总

:

http://chuansong.me/account/huangliang_storage