物理学家、“两弹一星”功勋奖章获得者于敏院士于2019年1月16日在京去世,享年93岁。半个世纪之前,于敏为我国氢弹的成功研制起到了至为关键的作用。

绝密忠诚:中国氢弹功勋、国家最高科技奖获得者于敏院士

龙头三次方

核武器威力巨大,是一种超级杀伤性武器,甚至被认为是人类在地球上的终极武器。

20世纪50年代,在多次受到核威胁的情况下,为了自卫,我国在经济、技术条件非常落后的情况下开始发展自己的核武器。1955年1月15日,中共中央书记处召开扩大会议,决定建设原子能工业。

1964年10月16日,我国第一颗原子弹爆炸成功。而在这之前的1960年,第二机械工业部(二机部)党组已经部署,要求原子能研究所在氢弹原理方面开始进行探索。1960年12月,原子能所成立了“轻核理论组”,组长为黄祖洽。

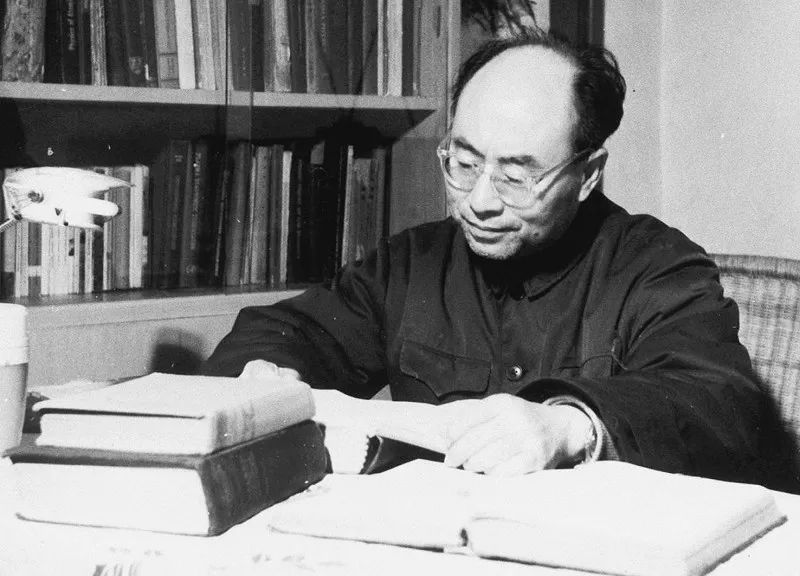

于敏从20世纪50年代开始一直在原子能所(1956年之前的名称为近代物理所)从事原子核物理方面的基础理论研究,并取得了一系列高水平的研究成果。1961年1月12日,钱三强和于敏进行了一次谈话,告诉于敏“经所里研究,并报请上级批准,决定让你作为副组长领导和参加‘轻核理论组’,参加氢弹理论的预先研究工作。”于敏欣然接受了这个任务,从自己喜爱的基础理论研究转入绝密的氢弹研制工作,一干就是几十年。他后来回忆说:“我毫不犹豫地表示服从分配。决心停下手头原子核理论基础研究,全力以赴转而摸索氢弹原理。钱先生的这次谈话,改变了我从事基础研究的夙愿,成为我终身奉献核武器研制的开始。”

于敏和黄祖洽、何祚庥等一起领导轻核理论组,在4年的时间里研究了很多与氢弹有关的物理过程,探索氢弹的可能结构。这些工作为后来成功研制氢弹奠定了一些必不可少的应用基础。

1965年,于敏等原子能所“轻核理论组”的31位科研人员,带着预先研究的成果和资料,调到了核武器研究所理论部,与我国核武器研究的主力会合。于敏被任命为理论部副主任。

氢弹的研制是一个极其复杂的系统工程,理论、设计、试验、生产各部门缺一不可。这其中,理论部尤为重要,负责从理论上确定合理可行的方案,并对复杂的爆炸过程各环节做出精确计算,这是成功制造出氢弹的基础。氢弹研制涉及到理论物理、原子物理、核物理、中子物理、辐射输运、辐射流体力学、等离子体物理、凝聚态物理、爆轰物理、计算数学等非常多的学科。

原二机部刘西尧副部长把理论部称为是“龙头三次方”,因为中国核武器研制的龙头在二机部,二机部的龙头在核武器研究所,研究所的龙头在理论部。当时,理论部的主任是邓稼先,由于“龙头三次方”的重要性,二机部给理论部选调了包括于敏在内的7位副主任,号称“八大主任”,其中第一副主任是周光召。

研制氢弹的难度

原子弹是利用铀235或钚239这些重核发生的裂变反应,氢弹则是利用氘(氢2)和氚(氢3)这两种氢的同位素发生的聚变反应,氢弹这个名字也正是由此而来。

科学家们在1938年发现了核裂变反应,而在此之前十几年,人们就已经知道核聚变的原理了。恒星(如太阳)的能量来源就是核聚变。核聚变反应需要在高温高密度条件下让轻元素的原子核之间发生剧烈碰撞才能发生。在太阳的中心区域,巨大的引力使得氢原子核被非常致密地压缩在一起,而且温度高达上千万度,具备了核聚变发生的条件。但这样的条件在地球上是没有的,所以要实现核聚变,就必须人为创造出所需要的条件。

虽然与核裂变相比,人们对核聚变的了解更早,但是氢弹却是在原子弹之后才研制出来的,而且直到今天,掌握了氢弹制造技术的国家还是屈指可数,可见氢弹的研制非常困难。氢弹的具体结构和原理,至今仍被掌握了相关技术的国家列为绝密。

根据目前一些公开资料的介绍,氢弹的基本结构主要包括3部分:裂变初级、聚变次级和辐射通道。初级中的裂变核燃料是钚239,次级中的聚变核燃料是氘化锂。初级核爆炸等过程中产生的中子与次级中氘化锂中的锂6反应,可以产生氚,这样就有了核聚变所需要的氘和氚。所以说,氢弹中的氚是现场造出来的。

氢弹爆炸时,首先由初级的炸药引发原子弹的核裂变反应,产生的高能光子流(X射线)经过辐射通道传向次级。次级的推进层(铀238或铀235)在光子流的作用下,依次对氘化锂层和裂变弹芯(铀235)进行压缩。裂变弹芯被压缩到超临界状态时,来自初级爆炸的中子引发链式裂变反应,又将氘化锂二次压缩,从而发生氘-氚聚变反应。这被称为氢弹的“现场快速装配”,第一次装配由炸药完成,第二次装配由初级核爆炸完成。

在半个世纪之前,美、苏等核大国对于氢弹的相关信息都是绝对保密。不要说这些细节,即便是氢弹的基本结构,我国的核武器研究者们也完全不知道。可以说,我国氢弹的研制完全是从一片空白开始的。

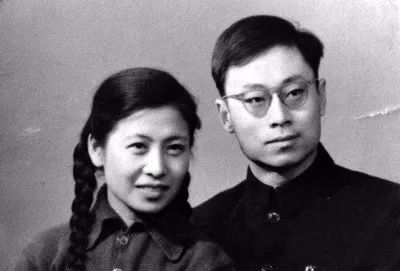

于敏和夫人孙玉芹,摄于20世纪50年代

多路探索,百日会战

氢弹是现代战略核武器的真正主力,它的威力比原子弹要大得多,而且还可以通过特别的设计来加强或减弱某些方面的破坏力,达到不同的战术技术性能,因而用途也更为广泛。

继原子弹之后,20世纪50年代,美国、苏联、英国又先后进行了氢弹试验。1965年1月,毛泽东指示“原子弹要有,氢弹也要快。”周恩来明确下达了尽快研制氢弹的任务。理论部调研了所有可能得到的公开资料,确定了第一个氢弹的研制目标。

目标确定后,首先要从理论上确定可行的技术方案。为了尽快在原理上取得突破,理论部决定分兵作战,展开“多路探索”。在彭桓武、朱光亚、邓稼先的领导下,黄祖洽、于敏、周光召各自带领一队人马,组成3个攻关小组,同时展开探索。为了活跃思想、共同提高,不同的小组在各自攻关的同时,还经常进行交流和研讨。当时几乎每周都要召开称为“鸣放会”的学术讨论会,从副部长刘西尧、副院长彭桓武,到邓稼先、周光召、黄祖洽、于敏等理论部主任,直到刚毕业的大学生,只要有想法,谁都可以畅所欲言,有不同意见随时可以争论。

1965年9月27日,于敏带领着研究室的部分成员来到上海郊区嘉定县城外的华东技术研究所,准备利用我国自行研制的大型通用数字电子计算机J501(运算速度每秒5万次)完成百万吨加强型原子弹的优化设计。他们在国庆前赶到上海,是为了利用国庆节假日期间空出的机时集中攻关。突破氢弹理论设计的“百日会战”的序幕由此拉开。

于敏从众多模型中挑出3个用不同核材料设计的模型,对计算结果进行深入分析,同时将分析结果向大家报告,一起讨论。于敏发现,在加强型原子弹中,聚变材料虽然能加强原子弹的威力,但远远不足以支持聚变材料的自持燃烧,“只有利用原子能,并且把它作为驱动力,进行内爆压缩。”

于敏抓住这个关键问题,反复思考、计算如何利用原子能压缩热核装置。经过几天几夜的苦苦思索、分析和估算,新的氢弹构型逐渐形成。根据于敏的思路,大家又计算了几个新的模型,果然实现了自持燃烧。于敏马上给邓稼先打电话,邓稼先次日就赶到上海,和大家一起分析计算结果,对新模型表示了肯定。

虽然从理论上掌握了突破氢弹的关键,但是作为驱动力的原子弹的破坏力非常巨大,还是很难驾驭和控制。得益于过去对热核燃烧的基础研究,通过大量的分析、计算和反复讨论,大家终于找到了控制住原子弹破坏因素的方法,设计出精巧的结构,创造出了让氢弹中的热核材料燃烧的条件。

于敏在回忆中说:“首先试算了两个模型得到十分满意的结果,继续进行系统工作,发现了一批重要的物理现象和规律,通过这段工作形成了一套从原理到构型基本完整的物理方案,大家兴奋的心情难以描述。”攻克了实现氢弹自持热核燃烧的关键,建立了氢弹的物理模型,就牵住了氢弹研制的“牛鼻子”。于敏领导的攻关小组所提出的方案,经过各方面的讨论和完善,成为我国氢弹研制的主攻方向。

1966年12月28日,我国进行了氢弹原理试验,周光召和于敏亲临现场。试验采取塔爆方式,非常成功,理论部一片欢腾。这次试验表明我国已掌握了氢弹的关键技术,从原理、材料到构型等各方面都是正确的。

1967年6月17日,我国第一颗氢弹试验以空爆的形式获得圆满成功。从原子弹爆炸成功到氢弹突破,我国只用了短短的26个月。

朱光亚评价说:“于敏组织领导的小组率先发现了实现氢弹自持热核燃烧的关键,找到了突破氢弹的技术途径,形成了从原理、材料到构型的完整的物理方案。于敏在其中发挥了关键作用。”

我国首次氢弹空爆试验

深谋远虑,眼光敏锐

在一代核武器定型后,就需要进一步提高综合性能,满足战术技术性能要求。从第二代核武器预研开始,于敏成为我国核武器物理设计的主要业务领导和技术负责人,一是决策,二是把关。他领导的科研队伍,到20世纪80年代中期,相继实现了高比当量、小型化核武器和中子弹的突破。

此时我国的第二代核武器尚未完全武器化,还有许多必须要做的热试验没有做。而美、苏的核武器水平已经接近理论极限,随时可能促成国际上签署全面禁止核试验的条约,这将会使我国的核武器研制功亏一篑。1986年,看到这一点的邓稼先和于敏联名向中央提交了一份建议书,要求加快相关进展,很快得到中央的批准。这为我国的核武器研制争取到了10年的宝贵时间。1992年,美国做完最后6次核试验后,果然向联合国大会提出进行全面禁止核试验的谈判;1996年7月底,在做完最后一次热试验后,我国签署了《全面禁止核试验条约》。此时我国核武器技术水平已跻身世界先进行列。