《国家人文历史》独家稿件,未经授权,严禁转载,欢迎广大读者转发至朋友圈。

英国人、法国人、德国人、俄国人,已大规模拓展了人类的历史知识,还顺手牵羊从中国新疆带回了不朽的历史杰作,以此丰富自己的博物馆。在那方面,美国人没有任何贡献,几乎已成为令人备感耻辱的一件事儿。

——兰登·华尔纳

1923年9月,兰登·华尔纳(1881-1955年)一行从西安出发,第一次代表美国哈佛大学福格艺术博物馆在中国实地考察。他们轻车简从,一把滑膛枪、一把自动手枪;四辆插有星条旗的双轮马车;一些书籍、地图、化学药品、打字机、照相器材,加上来自燕京大学的翻译员王近仁以及宾夕法尼亚博物馆的霍勒斯·杰恩,组成了这支考察队的全部。

在他之前,俄、英、德、瑞典、法、日等国派遣探险、考察队赴中国西北地区盗劫、骗购中国古文物及搜集科学资料达数十次。与其他国家相比,美国的中亚考古探险活动起步较晚。华尔纳称其为“一次侦察性的旅行”,似乎“对搬走大量艺术品不抱希望”。毕竟先于他的“考察者”们探掘和盗走了大量文物,如果还有剩下的,都会是些什么?

后进者华尔纳瞄准了中国美术品,尤其是蓄谋已久的敦煌壁画。他相信,有了它们,就能在哈佛大学实验室的帮助下,弄清唐朝壁画名家所使用的颜料及颜料来源,解答艺术史上一些难以捉摸的问题。

而自斯坦因1914年离开中国,一战的爆发促使外国人暂时停止了在中国的抢夺文物战。当时国内混乱的局势,四处横行的土匪与军阀,随时可能发生的暴乱,使得外国探险家无法从中国西北盗走任何东西。华尔纳明白,“搞到壁画藏品,毁掉的东西肯定比带回来的多”。他的到来,促使历经沧桑的敦煌莫高窟再度遭受厄运。他本人也因此成为中国人眼中最臭名昭著的文物盗窃犯。

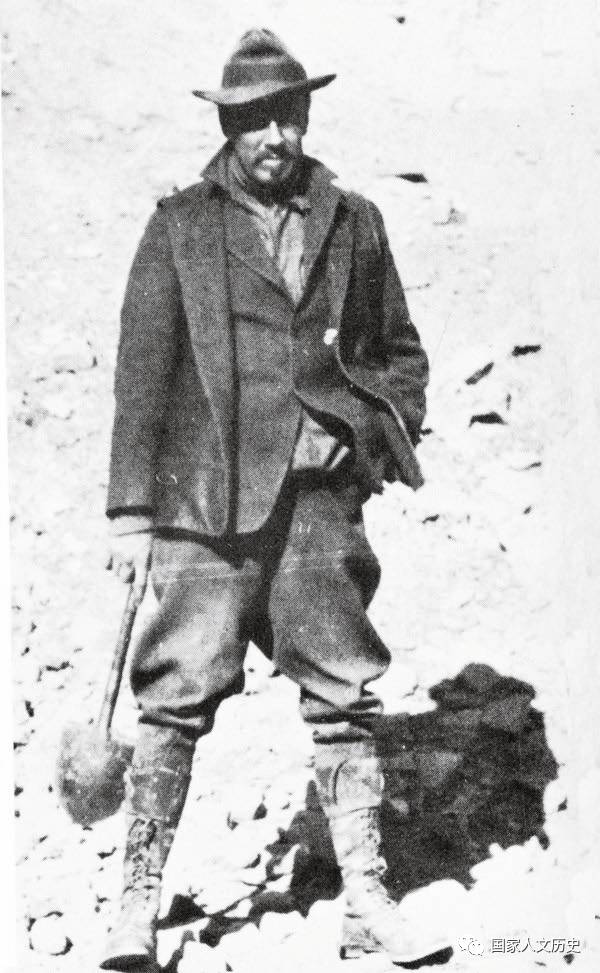

华尔纳对壁画情有独钟,与其研究东方佛教艺术有关。华尔纳第一次带队考察敦煌时,42岁,以富有经验的艺术史学家和考古学家身份享誉美国学术界,并在研究早期日本佛教艺术领域占有一席之地。他个子很高,蓝眼睛,红头发,是电影《夺宝奇兵》主角考古学教授印第安纳·琼斯的原型之一。

兰登·华尔纳个子很高,蓝眼睛,红头发,是

电影《夺宝奇兵》主角考古学教授印第安纳·琼斯的原型之一

1903年华尔纳从哈佛大学毕业时,本想与父亲一样,成为一名知名律师,未得后者同意,只好进入哈佛大学环境美化建筑学院攻读研究生。若不是因缘际会应同学威尔斯·庞培利邀请,参加其父亲拉斐尔·庞培利组织的中亚考察队,华尔纳也不会对本来毫不相干的东方学产生兴趣。

1904年上半年,他跟随考察队发掘中亚安诺遗址,访问撒马尔罕、布哈拉等中亚名城,学会了诸多考古学知识,自认“缺乏科学家的头脑”的他对成为考察家的兴趣并不大。此后两年,当他曾经在中亚考察队的同事兼旅伴埃尔斯沃斯·亨廷顿代表美国地理学家协会前往新疆考察时,华尔纳忙着与美国前总统西奥多·罗斯福家族的罗兰·罗斯福谈恋爱,并在波士顿美术博物馆学习远东艺术。

他当时的指导老师是日本最具权威的美术史家冈仓天心,后者为波士顿美术博物馆购买搜集了大量东方文物(如《宋赵佶摹张萱捣练图》),并创办杂志专门介绍与日本美术源流密切相关的敦煌美术。正是在冈仓天心的指导下,华尔纳与亚洲佛教艺术结缘,后来成为在美国大学系统开设亚洲艺术课程的第一人。也同样是在冈仓天心的影响下(他曾于1908、1910年打算派华尔纳去中国和阗、龙门石窟收集文物,未果),去中国攫取佛教艺术珍宝的念想在华尔纳脑海中挥之不去。

1913年6月,为了创建“北京美国考古学院”,方便美国在中国研究和搜集文物,华尔纳携妻子罗兰·罗斯福经欧洲前往亚洲。在英国、法国、德国、俄国等地,他拜访参观了斯坦因、伯希和、科兹洛夫等人从中国西北地区搜集到的美术品,对各国典藏的敦煌文物有了大致印象。当时北洋政府根本无意建立任何文化类“国际学院”,华尔纳提议被拒后,索性去龙门石窟和巩县石窟考察了一番,在龙门石窟,他得到了“两组群像的大型拓片,以及另外一千件小拓片”。1916年,当华尔纳再次访问中国,他又在云冈石窟制作了一批拓片,并为新成立的克利夫兰美术馆收集到了一批重要的石雕和铜像。在北京,华尔纳与伯希和相谈甚欢,伯希和提议战后二人可以在西北地区联合考察,华尔纳对此寄予厚望,他在信中激动地写道:“这将是一件值得我们大大夸耀的事情,因为他(伯希和)正是将敦煌写本席卷而去,并带回唐代伟大绘画品的那个人。……如果他能参加我们的考察队,那等于我们新添了一位世界上最有名气的学者。”

很显然,华尔纳高兴得太早。

考察敦煌并带走伟大壁画的“合适”时机出现在1923年。1919年,哈佛大学得到美国铝业大王查尔斯·马丁·霍尔的一部分遗产,福格艺术博物馆对于考察中亚,扩展东方收藏品跃跃欲试。馆长爱德华·福布斯找来经验丰富的华尔纳,允诺丰厚待遇,邀其协助建立福格艺术博物馆的东方藏品部,意欲将福格艺术博物馆打造成全美国最大的大学博物馆。华尔纳答应了下来,1923年辞去宾夕法尼亚博物馆馆长一职后,返回母校任职,着手组建第一支中国考察队。

华尔纳这次考察的目标有二:一、探索在额济纳地区黑水城遗址进行发掘的可能性,如果不再具备发掘价值,就在沿途寻找其他遗址并进行试探性发掘;二、从东方美术史的角度对敦煌千佛洞壁画进行调查。福布斯馆长对华尔纳的考察信心满满,在为其筹款时,他声称哈佛大学拥有“那条早期商贸道路(丝绸之路)特定遗址的记录,可确保我们发现一些重要艺术品和考古珍宝”。如捐助人保罗·萨克斯所言:“华尔纳先生可能空手而归,也可能华尔纳带回东西的价值,是我们投入经费的100倍或1000倍。”

黑水城遗址的文物早被斯坦因和科兹洛夫洗劫一空,华尔纳后来到那也仅得一幅小壁画,一些无头泥塑。敦煌千佛洞不一样,考虑到要为美国带回一批壁画标本,华尔纳临行前请教爱德华·福布斯,从他擅长壁画修复和剥离的学生丹尼尔·瓦尼·汤普森那里,学到一种以化学药剂从墙壁上剥离壁画表层的技术,讨得配方,到北京后配备了相应的化学药品。

抵达敦煌前,华尔纳一行意外地在泾州(今甘肃泾川县)城西找到北魏时期的一个中心柱式佛教石窟——王母宫石窟(华尔纳称象窟,推测它属于北魏时代),毫不留情地在洞窟里凿下一批石雕作品,有7件后来被带回美国,收藏在哈佛大学福格艺术博物馆中。他们成为最早对王母宫石窟进行考察并破坏的外国人。

1924年1月21日,华尔纳首次造访敦煌,同伴霍勒斯·杰恩因生病提前返回北京。对千佛洞石窟中成千上万的优美画像而言,那将是异常难挨的冬季。

华尔纳在千佛洞里待了10天,除了吃饭在洞外,其他时间从未离开过洞窟。此前,他耗费了大量时间研究伯希和指导拍摄的敦煌壁画和塑像,一遍遍地翻阅伯希和出版的《敦煌石窟图录》。可当华尔纳身处现场,见到那再熟悉不过的壁画和塑像时,还是被眼前之景深深震撼。“那些公元14世纪前的先哲们在墙壁上留下的精美绝伦的佛像,有的步态雍容地列队行进,有的静坐在盛开的莲花上面举手祝福,有的陷入深深的沉思,有的则处于更高层次的心无所思的涅槃状态。……他们栖身在高高洞窟里,是如此的高深莫测、意味深长。”

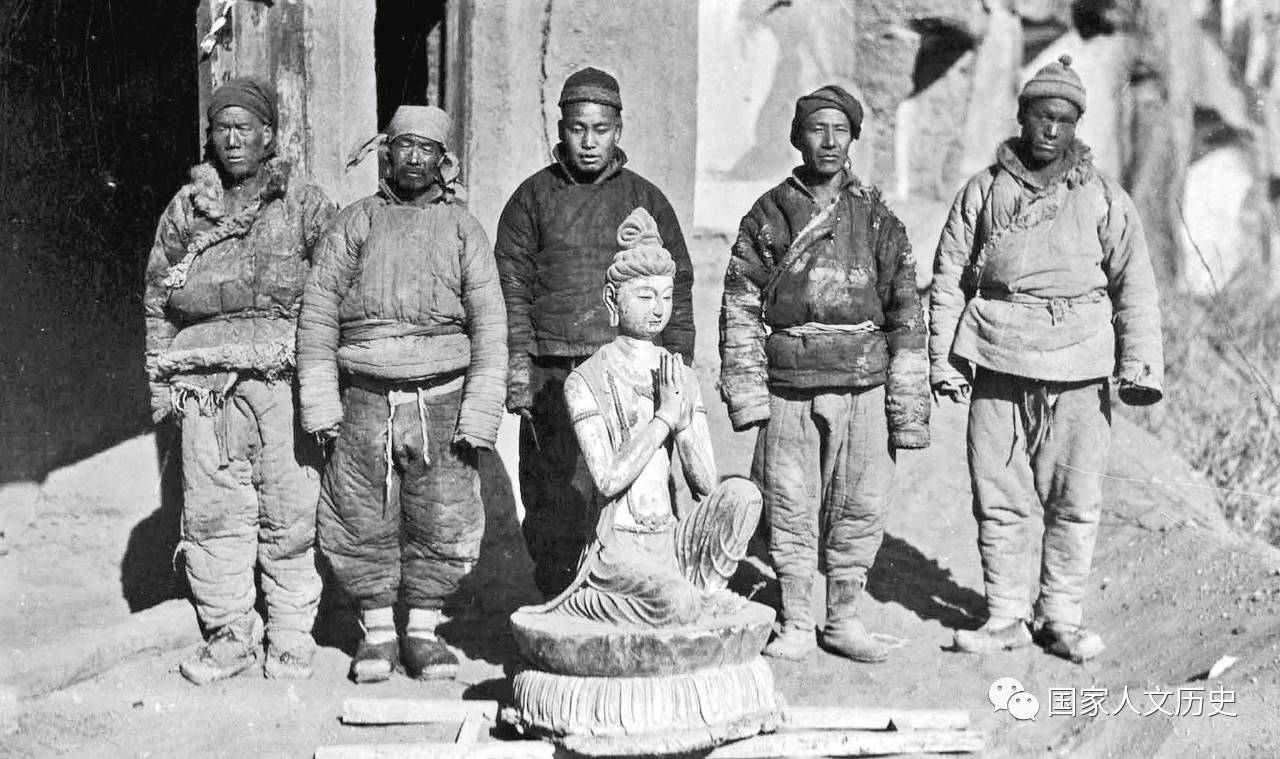

1924年,经王道士允许,华尔纳得到一

尊来自莫高窟第328窟的唐朝半跪式供养菩萨塑像(通高120厘米左右),图为此像刚搬出窟外时,华尔纳雇佣的5位民工与它合影

冬日微弱的光线从洞外射进,华尔纳第一次意识到:“为什么我会远涉重洋、横越亚美,迈着沉重的脚步,送走那令人疲惫的数月时光,来弄清楚他们的存在。这并不是因为我对他们非凡的美具有很大程度的积极认识而是因为这一虚幻的现实。他们非生非死,兀立于洞壁之上。我来到这里,是想考察其年代,以事实的雄辩反驳那些教授,并且探索艺术的影响力。”

俄国十月革命后,白俄残余势力逃窜到新疆,新疆督军杨增新恐其日久生事,申请北京政府同意后,将三百余人的残军迁往甘肃,被甘肃督军陆洪涛安置在敦煌千佛洞。他们在洞窟中生火做饭,许多壁画被熏黑,塑像被破坏。俄国士兵在洞窟墙壁上乱涂乱画,留下“毫无价值的姓名和部队番号”的行为,让华尔纳大为光火。他注意到,千佛洞里到处都有用手指头挖掉的眼睛,或者是划着深深刻痕的脸。他在22日从千佛洞给妻子写的第一封信中下定决心,“不用说,我就是折颈而死,也要誓死带回一些壁画局部。我的职责就是豁出命来,从这个很快就要变成废墟的遗址中,尽自己最大的努力去挽救和保护任何一件东西以及每一件东西。很多世纪以来,这个遗址一直处于平稳安宁的状态,但是现在它的末日就在眼前了。”

剥离敦煌壁画一直是华尔纳的目标,以“收集一些壁画样品送回国内进行研究,更主要的是,要妥善加以保护,防止进一步的损坏”等冠冕堂皇的借口掩盖动机,无非是因为华尔纳要做的事具有亵渎性质,它加快了敦煌壁画末日的来临。

待王道士返回千佛洞后,华尔纳就剥离壁画一事与其交涉,赠予75两银子作为贿赂,着手工作。据随行翻译员王近仁回忆,一天晚上他半夜起来,发现华尔纳不在,去找他,原来他在一个窑洞里,正用甘油渗透了的棉纱布试验,看能不能把一些壁画搬回美国去。实际上,华尔纳采纳的剥离技术远比王近仁眼见的复杂。

敦煌壁画的主要特点是在干燥的泥土墙面上,用无机矿物颜料、有机颜料和动、植物胶为胶结材料整体绘制完成。一开始,华尔纳试图从最松动的地方入手,将墙皮撬下来,但即使小心谨慎地采用锯割法或凿沟法,都没有成功。况且在他看来,如果仿效斯坦因、科兹洛夫、勒考克等人用切割泥层的方法攫获壁画,“是个过分沉重的负担”。最后,他“只得诚惶诚恐地尝试采用哈佛大学博物馆专家介绍的一种技术”,即便他知道,“成功的机率似乎只有百分之一”。

操作时,华尔纳先将固定颜料的无色药液涂到墙上,片刻之后,再把经过加热的胶水状的底基均匀涂到壁画上。如果实施得当,按照理想情况,因为胶结物的张力,带胶的布会将颜料层自动剥离下来。可是,每当华尔纳爬上梯子把固定颜料的无色药液用刷子涂在壁画上的时候,洞窟内零度以下的气温,让他无法判断药液在冻结之前是否已经渗透到了墙皮里边。滚烫的胶液几乎无法在凝固前就涂抹到垂直的墙面上,那些浸透了胶水的纱布(华尔纳打算用这种方法把壁画粘到纱布上,然后再剥下来)还没有妥帖地黏附在壁画的平面以前,也已经是冻得硬硬的了。华尔纳的手指也被胶水黏结在一起。

就是在华尔纳所谓“并非完全成功,但也并非完全失败”的尝试下,他用了5天时间,揭剥下12幅中型壁画。期间,华尔纳“被自己所作所为深深自责,但第二天又强迫自己去继续工作”。一方面是自责所干的事情,另一方面继续冒险的壁画剥离。

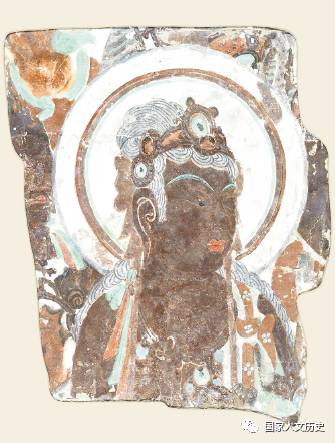

华尔纳从敦煌莫高窟第329窟北壁西侧粘取

2块小壁画,均为菩萨身,此为其中之一——胁侍菩萨半身像

最终被剥离下的壁画用毛毡包着,平铺着绑在两块木板之间,为即将到来的长达18周的旅途做准备。它们首先用毫无减震设备的马车运,然后是火车、轮船,最终到达哈佛大学的福格艺术博物馆。

为什么是12幅?敦煌研究院考古研究所研究员王惠民怀疑与英语一打即12个有关。华尔纳在莫高窟粘取壁画的规律是第320、321、323、329窟各2块,第335窟4块。从第335窟粘取壁画清晰度不如其他洞窟来看,王惠民认为,“他可能最早从第335窟粘取,其中第335窟一块在回到哈佛大学后没有提取成功而全毁(也许在路上就毁坏),其余11块都保存下来。彻底毁掉不存的一块,我们通过对鄂登堡拍摄的第335窟照片比对,辨识出是第 335 窟南壁主榜题西侧的一身伎乐”。

敦煌莫高窟第323窟主室南壁中部画佛教史迹画,自西向东依次为:1. 西晋吴淞江石佛浮江;2. 东晋扬都金像出渚(大部被华尔纳盗劫破坏);3. 隋文

帝迎昙延法师入朝;下部画菩萨七身

华尔纳后来在考察报告《在中国漫长的古道上》也说过,正式剥离壁画前,他首先在一些没有画有内容或破残严重的地方实施实验,其粘取壁画的大致标准为,不去触动那些公元6世纪的作品,“我所选择的只是那些保存状况非常不好的唐代作品。虽然这些作品并非当地最杰出的,但它们也足以证明它们的价值。”

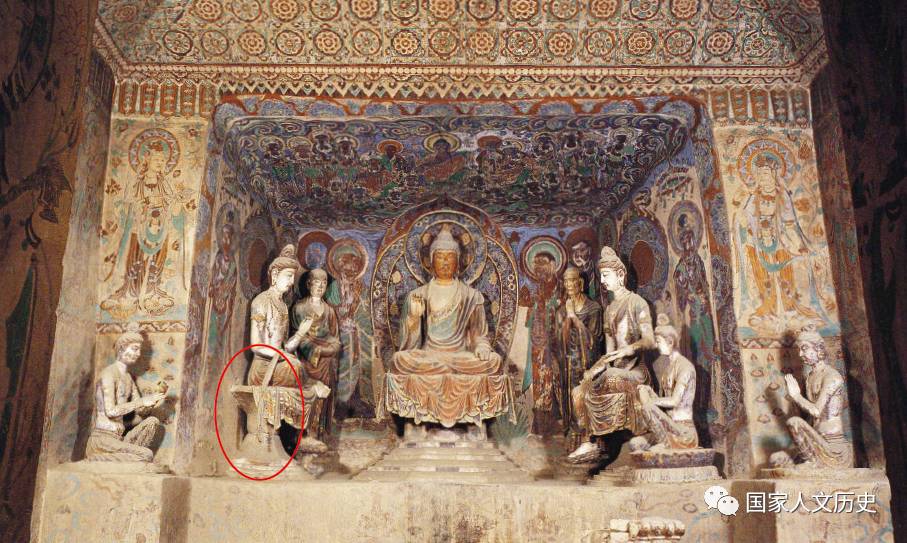

如今我们去敦煌莫高窟参观上述洞窟,都能看到华尔纳留下的痕迹,如第320窟为盛唐代表窟,画塑精美,南壁画千佛中央释迦说法图一铺,释迦牟尼两侧本应绘有一菩萨头像,一菩萨、一弟子、二神王,均被华尔纳盗劫。而约建于初唐,以佛教史迹画为主要题材的第323窟主室南壁中央部分,也被华尔纳盗劫破坏。事实上,这些壁画到了哈佛后,如丹尼尔·瓦尼·汤普森所言,对它们的修复尝试并不算多成功。有些壁画的图像特征已被彻底破坏。在哈佛实验室的帮助下,华尔纳总算弄清敦煌壁画使用的11种颜料,并将结果写进了论文中,算作一丝学术成果。

就在华尔纳用热胶水在洞窟墙壁上干着偷盗文物勾当时,将这一切看在眼里的王圆箓道士并没有感到什么不妥。华尔纳发现“他看待这一切比我还冷静。在我向他解释我在壁画群中寻找壁画时他只是笑了笑,但对于雕塑情况却不大一样,这些塑像是他的骄傲”。尤其是那些新请人制作并付过费的塑像,王道士更是不愿让华尔纳拿走,百般妥协下,华尔纳只被允许拿走一尊过时的表面不再鲜亮的塑像,一尊来自莫高窟第328窟的唐朝半跪式供养菩萨塑像(通高120厘米左右),送到福格艺术博物馆后被视作镇馆之宝。

这尊半跪式菩萨像表面上的尘土被擦拭后,色彩才逐渐显现出来,“有蓝色、红色、金色,面部是淡黄的象牙色,脖子上的项链也发出亮光”。令华尔纳庆幸的是,这尊小圣像相对保护的完好,仅在衣服部分有微小的一点损坏,它看起来虽不大,但将它从底座上敲打下来,放入填有碎物(棉花、毛毡及被单等)的木框中,几乎需要六个人合力才能完成。华尔纳对它尤为珍视,他的羊皮裤、羊毛内衣、衬衣、短袜都被拿来包裹塑像,以达到减震作用。

敦煌莫高窟第328窟彩塑群像,左侧一身位已空缺,原先安放着的就是被华尔纳盗走的唐朝半跪式供养菩萨塑像

为期8个月的“考察”活动令福格艺术博物馆“收获满满”,华尔纳在考察报告中罗列了一些物质性成果:“一尊唐代彩塑塑像,三幅敦煌壁画,一面黑城的青铜镜,几座彩色泥塑,而且还有主要在西安府挽救出来的大量石碑摹拓本。泾州象洞还提供了不下五件石刻头像以及一具精美的石刻人像。”显而易见,华尔纳并没有如实记录剥离壁画的数量,在给哈佛大学校长和董事们的正式报告中,他对自己不光彩的揭取壁画之事只字未提。

基于首批探险之“成功”。1925年,华尔纳带领福格艺术博物馆中国考察队第二次远征。考察队由6人组成,除华尔纳和老队员杰恩外,还有擅长剥离壁画的汤普森、协助壁画研究工作的哈佛大学美术助教浦爱伦、哈佛大学医学院进修生霍拉斯·史汀生以及负责为壁画摄影的理查德·斯塔尔。

此行首要目标是为敦煌壁画进行大规模摄影,并将莫高窟第285窟(这是莫高窟最早有纪年的洞窟,也是早期内容最丰富的洞窟)的壁画全部剥离下来,带回哈佛大学。甘肃泾川一带的石窟群也被列入考察重点。华尔纳还身兼另一任务,代表哈佛大学和霍尔基金会在中国物色一姐妹学校,北京大学成了美国方面的首选对象。

敦煌莫高窟第323窟,被华尔纳剥离盗走的敦煌壁画,即为上图扬都金像出渚故事中迎佛的大船画面

当时中国反帝排外情绪日益高涨,越来越多的人加入到阻止外国人来华考古的队伍中来,面对在短短7个月时间,令人吃惊地从倦睡中苏醒的整个中华民族,华尔纳在代表哈佛大学与北京大学谈判合作过程中,建议北大研究所国学门派人参加福格艺术博物馆中国考察队,一起赴敦煌考察,一来可以减少阻力,二来也可视作两校初步合作的尝试。北京大学陈万里应邀前往,一为实现“十数年来所梦寐不忘之西北旅行”,一为监视美国人活动,一箭双雕。

1925年2月16日,陈万里、王近仁、杰恩、汤普森、史汀生、浦爱伦等人从北京起程,华尔纳因在北京谈判,暂不随队。考察队预估到达敦煌将是气温适宜的5月,更方便用化学药剂黏取敦煌壁画。可他们没有想到,一到敦煌,迎接他们的是一群愤怒的示威者。当地政府与考察队达成的协议是,考察队成员不准留宿千佛洞及附近;当他们全体参观千佛洞时,必须受人民的监视,必须当日返城;不准破毁壁画及其他一切文物。

敦煌不欢迎华尔纳的到来,杰恩在给他的信中写道:“你去年离开敦煌后,当地民众对转移文物之事极其不满,他们发起令人恐惧的公开争论,谴责敦煌当地治安官接受了贿赂允许你带走文物,必须下台。”华尔纳只好在安西停留。

1925年5月21日-23日,杰恩一行按规定游览千佛洞,考察队每天晚上都需花上4个小时返回城里,每天只能工作几个小时,在不允许使用闪光灯的情况下研究和拍照,“徒劳而归”。既然敦煌无望,华尔纳和杰恩将视线转移到另一个“具有希望的地方”,莫高窟的“姊妹窟”——榆林窟,同样遭到了当地人民的强烈抗议和阻挠。加上1925年5月30日爆发的五卅运动,北大最终决定不与哈佛合作,要求陈万里与考察队决裂,迅速东返,考虑到安全问题,华尔纳一行在榆林窟拍摄了一些照片后匆忙结束了第二次考察活动。华尔纳后来以此发表的《佛教壁画——万佛峡一个九世纪洞窟的研究》成为世界上第一部榆林窟研究专著,书中照片为二战前后佛教美术领域提供了新的资料,这被视为华尔纳在敦煌学的主要贡献。“除此之外,再也没有什么重要的论文或著作”。

被华尔纳盗走的唐朝半跪式供养菩萨塑像被

运至美国福格艺术博物馆后成为镇馆之宝

第二次福格中国考察行,在华尔纳眼里显然是一种惨败,“所带回的唯一有形的东西是那些图片,大部分是那些远不如敦煌莫高窟的很不出名的洞窟的图片”。但在觉醒的中国人眼中,这是保卫敦煌和榆林窟文物的一次成功宣示,它开始关上“外(国人)盗敦煌”的大门。

(参考资料:兰登·华尔纳《在中国漫长的古道上》;科克《丝绸路上的外国魔鬼》;王惠民《哈佛大学藏敦煌文物叙录》;谢林·布里萨克、卡尔·梅耶《谁在收藏中国》等)

军事|日本鬼子拼刺刀时真的退子弹吗?

不少抗战主题的文学作品和影视剧,在描写侵华日军进行白刃格斗的时候都会有类似的叙述或者画面:训练有素而又墨守成规的日本士兵百忙中也没有忘了在白刃战前按《步兵操典》退出子弹。

△

点击图片进入文章

△点击图片,查看所有往期杂志