最新一期的《吐槽大会》大家都看了吗?

最新一期的《吐槽大会》大家都看了吗?

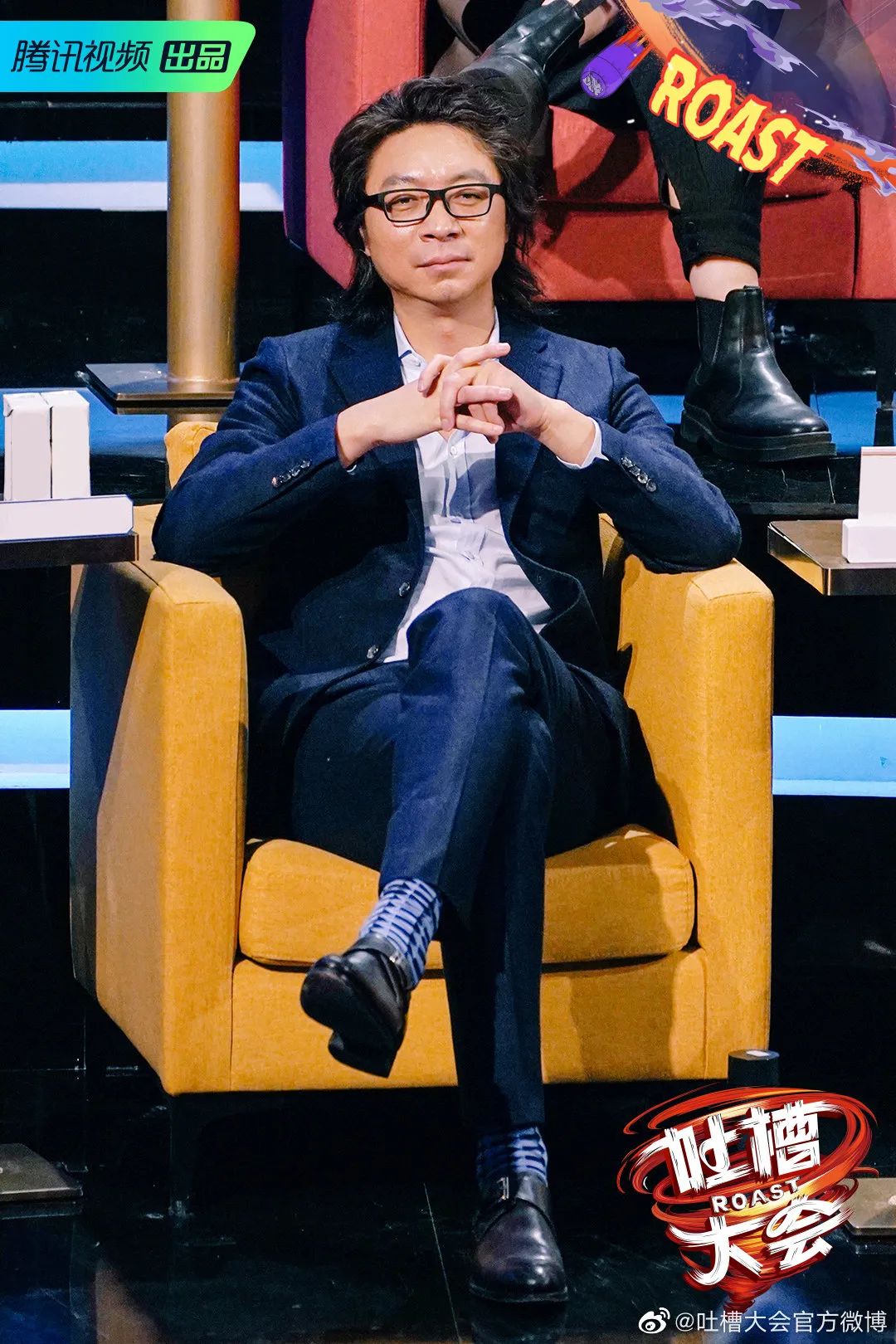

没想到这一期最精彩的吐槽,竟然既不是来自建国、雪琴等老牌脱口秀选手,也不是来自金星、德云社阎鹤祥等靠语言艺术吃饭的实力劲敌,而是来自一位看上去和《吐槽大会》毫不沾边的文化人——许知远。

许知远这个名字,可能有些人不太熟悉。

新闻记者出身,主业作家,早年曾任多本知名杂志主笔,后来开始出版个人文学作品《青年变革者:梁启超(1873~1898)》《那些忧伤的年轻人》《中国纪事》《我要成为世界的一部分》《转折年代》《纳斯达克的一代》《这一代人的中国意识》等。

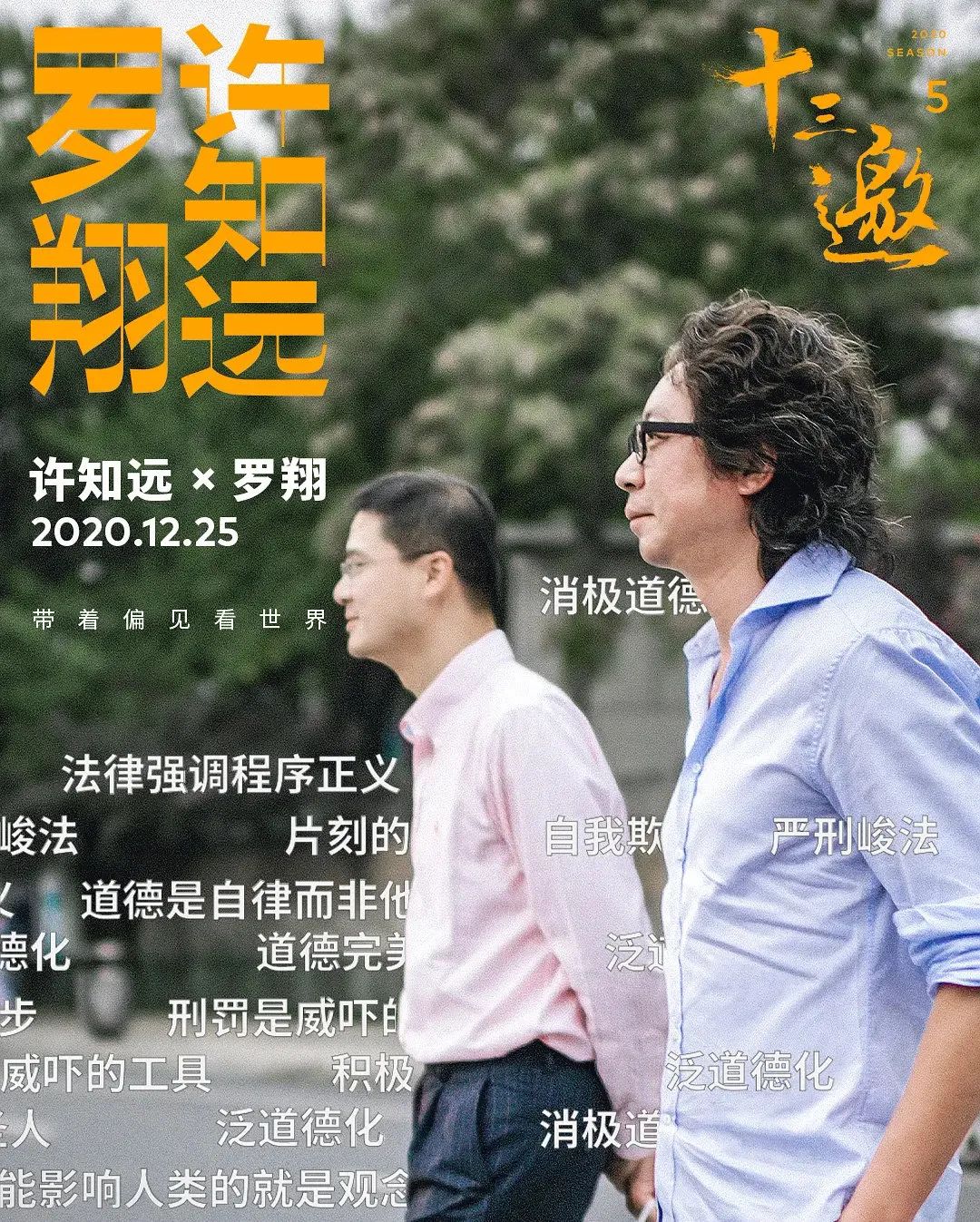

近几年这个名字被更多人熟知,则是因为他做了档个人的深度访谈节目《十三邀》。

以许知远自我的“偏见”为噱头,去对谈贾樟柯、李安、冯小刚、俞飞鸿等娱乐圈知名导演、演员,在对谈中输出内容,观察和理解这个世界。

这样一位知识分子,看似与轻松诙谐的下饭综艺《吐槽大会》毫不沾边,甚至将两者放在一起时还会产生一种异样的冲突感。

在一片纳闷声之中,许知远站上了《吐槽大会》的舞台,献上了自己个人综艺首秀。

而怎么也没想到的是,这个被李诞调侃是“走错片场的人”,首秀竟一不小心就成了整场最佳,连“雪国列车”cp同框都不敌他的段子话题度来得更高。

新一期嘉宾主要是6位,薇娅、金星、王建国、李雪琴、阎鹤祥、张大大,外加两位主持人李诞和张绍刚,构成了整场“被吐槽”的阵容。

许知远倒数第二个上台,尽管一开场自己也连连摇头感叹“我现在可以走吗”“我怎么会站在这儿呢”,但段子效果却是直接掀翻全场。

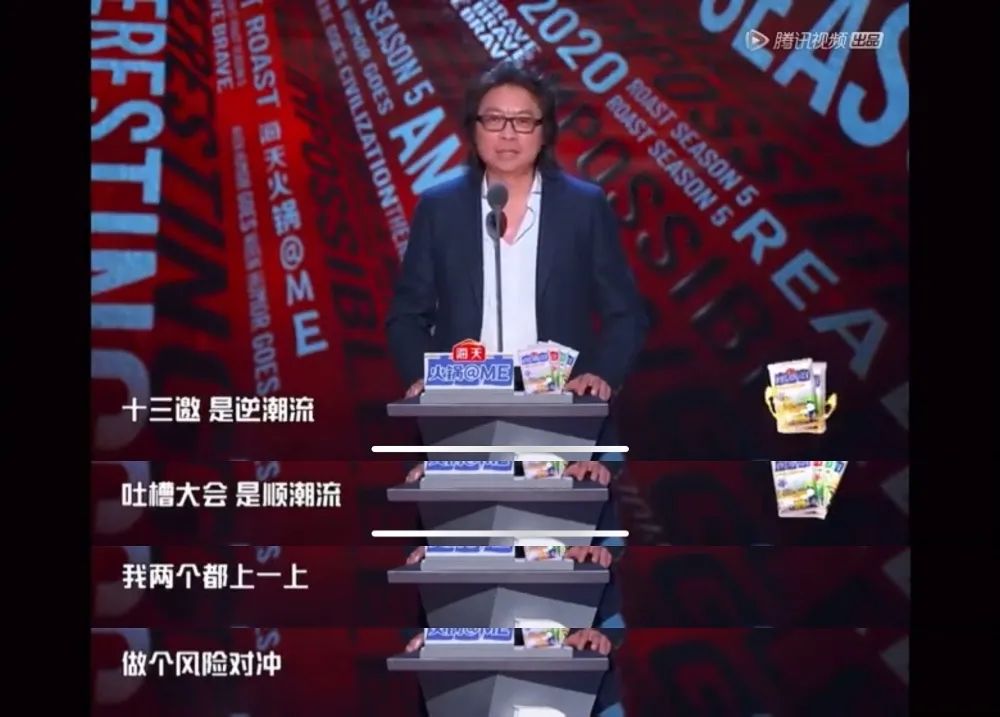

先是单刀直入,以自己节目做切入点,用金融知识中的“风险对冲”来类比,调侃《十三邀》与《吐槽大会》两者之间的关系。

“《十三邀》是逆潮流,《吐槽大会》是顺潮流,我两个都上一上,做做风险对冲。”

注:风险对冲是一种风险管理策略,通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品,来冲销标的资产潜在的风险损失。

一番话,捧了捧自家《十三邀》是逆风而行的有风骨的节目,调侃了《吐槽大会》是追赶热度话题,顺便给自己第一次上综艺找了个体面的小台阶——“风险对冲”。

一语三关,妙。

紧接着,许知远又将“炮火”对准了李诞,拿李诞的新书与文学素养调侃。

“我来是因为李诞的邀请,我帮他出了本新书,叫《候场》。书的封面上有一面镜子,知道是干吗的吗?”

“就是让读者反省反省,自己的文学趣味。”

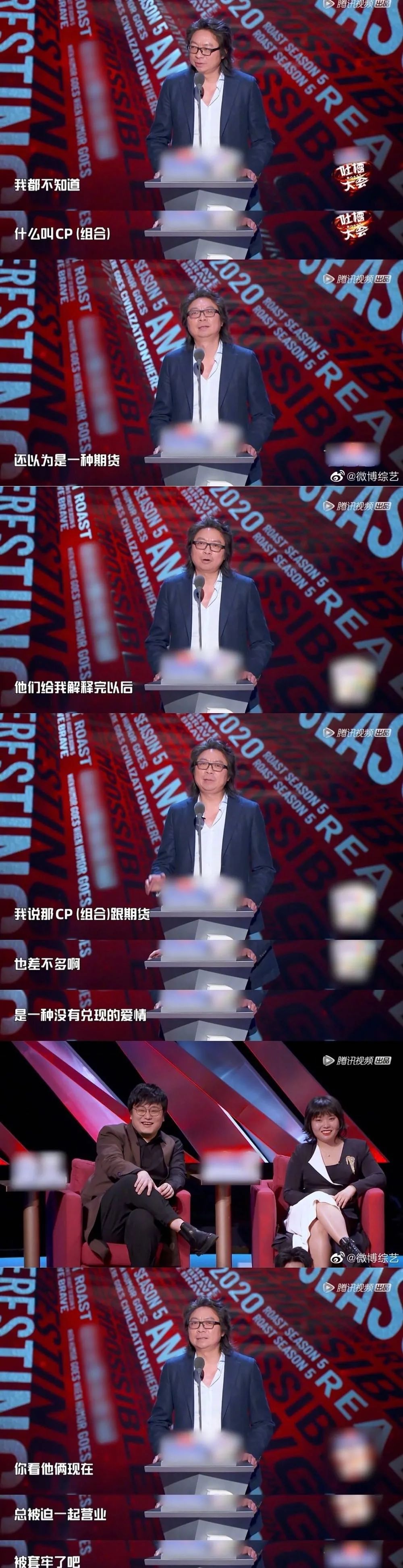

这场王建国和李雪琴一起做嘉宾参与吐槽,许知远顺势拿“雪国列车cp”开涮。

先是用李雪琴与都在北大毕业这事儿调侃——

“李雪琴,我北大的学妹,后来做了网红,我觉得没什么不好的,我们北大的学生,就应该去占领这些地儿,至少比清华学生占领好吧。”

“不过北大的教育真的是不如当年了,连我都想站在北大的门口喊一句——”

“李雪琴你好,我是许知远,你看这北大的门槛,多低?”

众所周知,李雪琴当初爆红就是因为在北大门口喊话吴亦凡被吴亦凡回应,没想到许知远搬来这个段子反过来调侃雪琴。

紧接着,又开起“雪国列车cp”的玩笑。

“我来的时候,就被问到对雪琴、建国这对儿cp怎么看,我都不知道什么是cp,还以为是一种期货。

他们给我解释完以后,我说那cp和期货也差不多啊,是一种没有兑现的爱情。

你看他俩现在总被迫一起营业,被套牢了吧?”

用“期货”来类比荧屏cp,用“套牢”来类比荧屏cp被迫营业,看上去似乎八竿子打不着,不过你别说,这关系还真挺妙,cp可不就是期货一样没有兑现的爱情嘛~(严重怀疑许知远不是来吐槽,是来科普金融常识的)

先是调侃张大大审美狭窄——

“我上场之前就有人提醒我说张大大可能会攻击我的样貌,但我觉得没关系,审美的偏狭,是一种智力的缺陷。”

“在我过去受的教育中,过分谈论是很不礼貌的事,所以我不喜欢谈论个人。”

“但是张大大,不是个人……”

“他是一种现象,我们这个时代会因为被黑而走红。”

真好绝的一个“个人”,既承载了上文“个体”的含义,又对应了下文的“现象”,还能靠语气的停顿拐着弯儿又光明正大地讲出“不是个人”这种话术。

一番话,不仅不带任何脏字地调侃张大大审美逼仄、不够礼貌,甚至还上升到了为人和智力缺陷层面,真实大熊猫的笋都要被许知远夺没了!

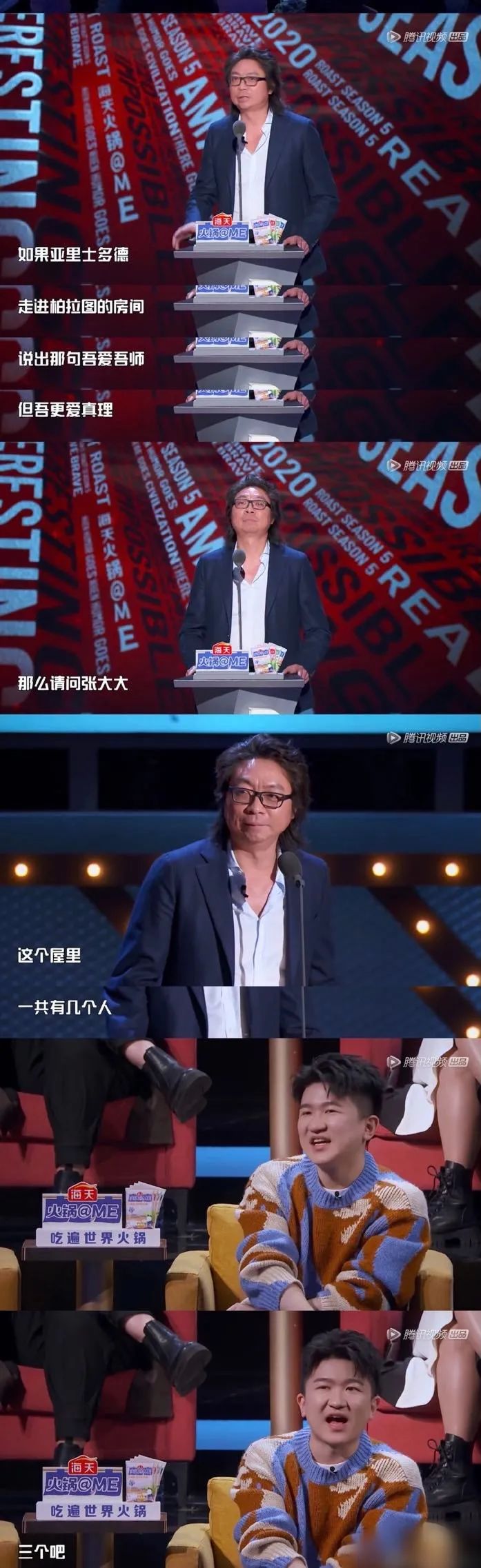

不过就这还没完,许知远又紧接着变着花样吐槽张大大“肤浅”——

“据说张大大还觉得自己很有深度,很讨厌别人问他baby和杨幂谁更好看这种肤浅问题,他希望我邀请他去《十三邀》。”

“我觉得可以啊,我也准备了一个很适合他的深度问题——”

“如果亚里士多德走进柏拉图的房间,说出那句吾爱吾师、吾更爱真理,那么请问张大大,这个屋里一共有几个人?”

亚里士多德与老师柏拉图的这句“吾爱吾师,吾更爱真理”,背后原本是两位古代杰出的思想家对于唯心主义的不同看法,结果却没想到,被许知远化用为梗,问出了最为无厘头的提问:“这个屋里一共有几个人?”

原本思想争锋的严肃瞬间被后面小儿科提问化为虚无,整个场面无厘头至极,更加反衬出被吐槽者的肤浅与没有内涵,绝!

而另外一边许知远吐槽金星,更是效果妙极。

“金星,金小姐,她有一种把全世界的事儿都变成家长里短的能力。”

“我想即使鲁迅上了她的节目,她也就是问问——”

“在北平一个月挣多少钱呢?”

“你的故居是租的还是买的?”

“后来和闰土还有联系吗?”

“估计鲁迅听完就想说两句话——”

“一句,是脏话;另一句,也是脏话。”

“一棵是枣树、另外一棵也是枣树”,套用鲁迅先生《秋夜》里原句来吐槽金星只知家长里短,没见过比这更冲突的戏剧效果了!

许知远曾在《十三邀》的同名书中写道:“我多少期待借助这种(娱乐界)的影响力,对知识分子日渐边缘的趋势作出某种报复。”

或许,来到这里,同样是他作为知识分子对世界不满的一种“报复”方式。

节目播出之后,很多人都说喜欢看这样有内容的吐槽,也有人评价说许知远是一己之力拉高了节目的整体水准。

无疑,这对于综艺本身而言是好事,质量越来越高,内容越来越丰富多元;而另外一个层面上,对于社会与时代整体发展而言,也是一种令我们喜闻乐见的现象。

互联网时代,看似人人都在输出观点、知识与内容走向付费,实则却是知识本身被越来越廉价化。

短视频兴起,速食文化时代到来,人们热衷于那短短几十秒的碎片内容带来的直接快乐与爽感,而越来越不想抽出时间去沉下心思考自我、思考世界。

在这个娱乐至死、流量至上的时代里,知识分子走向台前,或许,也不失为与时代潮流抗衡的一种方式。

许知远上综艺、做访谈,把自己的偏见与嘉宾碰撞,把所思所想分享给世界。

经济学教授薛兆丰、哲学教授刘擎走进《奇葩说》,让我们看到对于一道普通的辩题,背后的哲学思想与经济学逻辑。