两年前汪涵花费近500万发起方言调查“響應”计划,计划对湖南各地方言进行搜集研究,用声像方式保存方言资料,进行数据库整理后捐献给博物馆,作为永久的人文类史料保存起来。

此事昨日又登上了微博热搜第一。

“普通话可以让你走得更远,可以让你走得更方便,但是方言,可以让你不要忘记你从哪里出发。”

汪涵的这句话唤起不少人的乡愁,也激起他们保护自己家乡话的意识。但也有人认为方言的式微或消失是历史进程的必然结果,不必刻意对其进行保护。

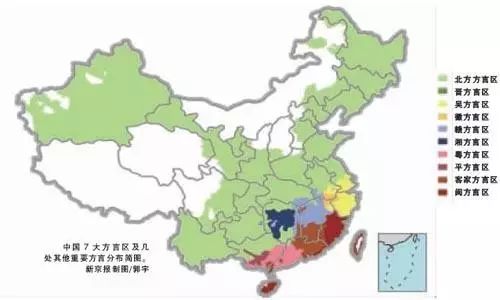

作为一个幅员辽阔的多民族国家,我国有许多种语言、方言。

据已故知名语言学家周有光讲,

我国的56个民族共有80多种彼此不能通话的语言,

分别属于汉藏语系、阿尔泰语系、南岛语系、南亚语系、印欧语系。其中使用汉语的人数最多,除了汉族,还有满族、回族,大部分畲族、土家族等少数民族也都使用汉语。

不同的民族语言之间固然是互相听不懂,

但是同一种语言的也不一定都能自由交谈,因为大多数语言都有方言的差别。

仅汉语而言,不同地区的人都能说出不一样的“味道”。

可是现在,许多或大或小区域的方言发生了变化:

会讲的人越来越少、讲得越来越不地道,有些词汇字眼已经消失。

有专家表示,有些地区的方言已处于濒危状态,特别是那些复杂难懂、使用范围小的方言,“中国太大,语言太复杂,可能一个省内的方言差异都很大。要具体到哪一支小的方言语种在消失,几乎无法做出确切的统计。”

某种程度上,这是社会发展的选择,方言的语言环境逐渐薄弱化。

35年前——1982年,“国家推广全国通用的普通话”被写入宪法,推广普通话成为我国的基本国策。这是在国家建设过程中为消除沟通障碍、促进信息交流做出的决策。

若从1955年开始“推普”算起,半个多世纪以来,普通话早已覆盖大江南北。

随着城镇化进程加快,各地区间的地理隔阂被打破,人们走出熟人社会,广阔的、普遍的社会交往也成了全体社会成员实实在在的需要,

讲普通话是降低沟通成本,提高协作效率的有效手段。

语言的沟通交流功能随着普通话的普及和人口的加速流动被强化,目前国民语言交际障碍已经基本消除。

作为特定人群在特定地域、特定时期使用的语言,

方言的语言环境则被不断压缩。当人们减少对方言的使用频率后,这种语言便会渐行渐远。

毋庸置疑,方言的式微与人口在全国范围大规模流动关系密切,人们对共同语的需求使语言的交流功能放到最大。

但是,“达意”只是语言最基本的功能。作为文化载体,语言更重要的功能是“传情”,而方言是“传情”功能的集中体现。

方言是人类特殊情感的纽带。

每

一种方言都承载着一段乡愁,一脉传承,一方土地的灵魂。

因此,无论刚进入社会的年轻人,还是“乡音无改鬓毛衰”一生四处谋生的老翁,都会对乡土概念产生认同。

“他乡遇故知”是人生四大幸事之一,而“故知”正是通过乡音判别的。这种由乡音搭建的特殊情感桥梁也是方言的特殊价值所在。

方言更是通向地域文化的一扇窗户。

用语言学家刘半农的话说,方言是一种“地域的神味”。它是区分不同地域的最好方式,代表的是某个群体以及地域文化。

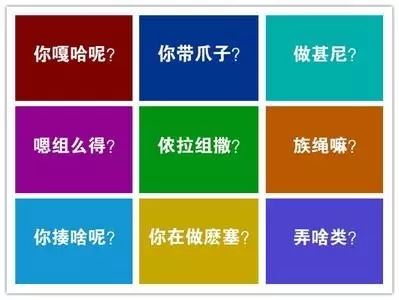

正是由于语言的差异,人与人之间的交流才会神秘而有趣。当方言不在,各地语言完全一致时,说话这件事还有多大乐趣可言呢?

而且,

一统天下的普通话无法体现方言的趣味性。

就像前一段时间的“蓝瘦香菇”瞬时刷屏火了起来那样,方言自身就是一件有趣的事物,是富有生命力的表达。许多网络流行语,都是从各地方言演变而来。

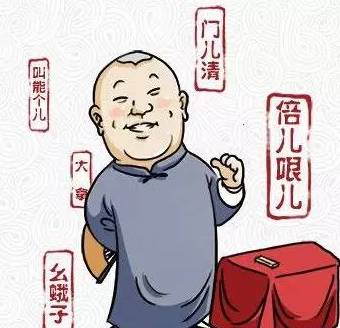

生于白山黑水之间的东北话生动形像,内涵丰富,具有天生的无可比拟的幽默感。天津话带有九河下梢人的直率,初听有些难懂,细听非常有趣,带着自己特有的幽默特点。

方言的生动贴切是语言的高级表达特征。

有人认为,方言是十分昂贵的交易费用,它与人的利益相违背,而人的本性是趋利避害。

这句话没错,但它是有限制条件的,即不同地域之间的沟通。对同一地区的人而言,方言的沟通成本最低、表达的内容也最丰富。有些方言中的字眼或表述,根本无法在普通话中找到对应的表达,甚至无法用普通话解释其含义。

如果以表达的精准性衡量沟通成本,显然方言并不算浪费。

更重要的是,

一旦方言消失,很多有特色的民间文化根本无法生存,文化的差异性和多样性必然遭到破坏。

许多艺术形式是用方言演绎的:电影、小说、话剧、曲艺等等。

作为天津话最主要的一种表现形式,天津相声的一大特色就是时常在相声语汇中根据不同年龄、不同性别、不同性格人物的特点使用天津语音方言词语,使人物更加饱满,也更富有天津地域文化特色。

方言是地方戏的土壤、源头和母体。方言的秦腔,孕育、培养、发展了戏曲的秦腔。戏曲秦腔慷慨悲凉的声腔曲调、憎爱分明的思想情感,无不发端于方言秦腔。

苏州评弹表演艺术家邢晏春说,曾有一位演员尝试用普通话来表演评弹,最终失败了。“苏州评弹靠师徒口耳相传,以方言为载体,改成普通话不能表现其精髓,甚至会面目全非。”

苏州方言的昆曲、绍兴方言的越剧、安庆方言的黄梅戏、闽南话的高甲戏等,无不如此。

可见,与方言流失同步的,是文化传承的危机。

方言一旦消失,其所承载的文化也会消亡。因为方言从来不是独立存在的,它的根系在一方乡土当中,而它的枝叶早已散布在文化、艺术等领域。

"方言"与"普通话"其实本不是"鱼和熊掌不可得兼"那般的"非你即我"关系。

学习方言与学习普通话,可以也应该是并行不悖且互有助益的。去年9月,

教育部语言文字应用管理司负责人在接受访谈时表示,普通话和说方言并不矛盾,我们一方面要大力推广普通话,一方面又要科学保护方言。

不过,一个实际的问题是,

现在各地都在推广使用普通话。如有必要,采取何种措施来保护方言。

苏

州大学文学院教授汪平建议,不妨让二者在交际场合和对象上有所“分工”、和谐兼容,普通话作为工作语言、正式语言,方言作为生活语言。

事实上,

方言的式微,不是方言本身出了问题,而是其背后支撑方言的文化习俗在变弱。

民俗文化的主体是人,它的传承,也是以人以及人的语言活动为传播载体。地域方言是民俗文化的组成部分,也是民俗文化的体现。

评论人士刘天放认为:

民俗中有着最鲜活的历史、文化、传统,也是方言的源泉。但我们对民俗,即非物质遗产的保护还不是很够。这不仅体现在观念滞后,更有如资金、技术、管理缺乏等问题。对于方言源泉的民俗文化,我们一定要把其摆在更高的位置上善待。只一味强调硬性保护方言,却经常忽视长期以来我们对民俗文化的保护和培植,那么,想保护方言必定徒劳。

但值得注意的是,方言是活体,会随着社会发展而自然变化。

汪涵所做的工作是“保存”,通过录音等方式记录传统方言的实际面貌,这在目前是最具有可行性的做法。

方言需要保护,搞清楚从哪里发力更重要。

保护哪一级、哪些地域、哪些阶段的方言同样需要商榷。

在各种方言与普通话之间找到一个平衡点,需要政府、法律层面的介入,也需要社会大众的努力。

不过可以肯定的是,保护方言值得提倡、值得一呼百应。

(参考资料来源:

新华每日电讯、中青在线、中国政府网、央广网、光明日报、腾讯文化、湖北日报网、红网、人民日报、中国网

)

财经网(ID:caijingwangwx)出品,转载请联系授权。