来源:米筐投资(微信ID:mikuangtouzi)

作者:秋实

已获授权转载。

多日不见的一个朋友跟我说,最近被单位的小海归撇着嘴“表扬”了:这么能干,样样都会,还能加班,把我们比的一无是处!心里默默的回了一句,你们TMD懂个屁,老子也想老板一骂就撤摊儿,行吗?行吗?

不要大声责骂年轻人,他们会立刻辞职的,但是你可以往死里骂那些中年人,尤其是有车有房有娃的那种。

人到中年,各种压力都在肩上,在外是无休止的工作和无意义的应酬,回到家要面对老婆的唠叨和孩子的期待。再算上逐渐老去的父母,真的是上有老下有小,月月还贷,生个病都能全家哆嗦。

辞了职房贷就还不起,不加班就舍不得加汽油,哪里还会有拍案而起、拂袖而去的激情和资本,只好摸摸自己开始略秃的脑袋,告诉自己,男子汉一定要坚强。

中年男人们,一边承受着生活重担而不能抱怨,一边被扣上“油腻”的帽子却无法反驳。

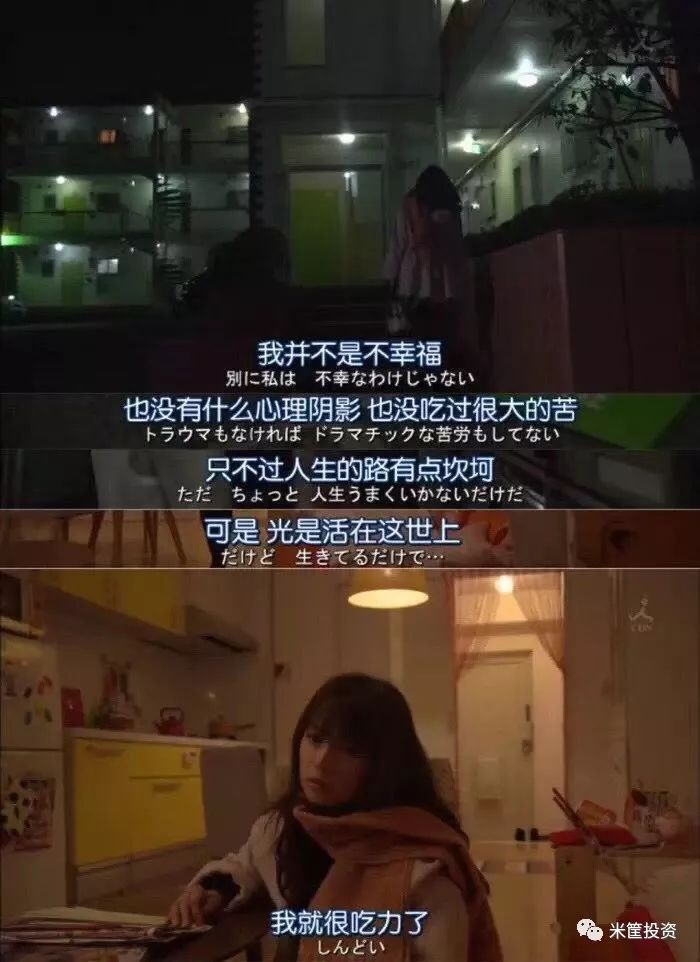

知乎曾经有一个热门问题,“为什么那么多人开车回家,到楼下了不下车还要在车里坐好久?”一万多人关注,一千多条回答,其中有个答案只有一张图,却道尽了个中辛酸。

前阵子,全国不少地市都公开鼓励家庭二孩,也出台了一些 “催生”二孩的政策,单位的一些高龄辣妈们表示:

鼓励二孩?搞笑呢……感觉我们这一代人被针对了!

想想这一代人的际遇,一直都伴随国家政策的变更和调整:

年幼时计划生育东躲西藏,读书了开始缴费各种借钱,考大学了扩招要过独木桥,工作了停止分配自己找,成家了赶上房价暴涨,有了小孩培训班各种贵,煎熬着吧又开始延迟退休……

家庭结构的421阵型,尚有很多不安定的风险,每个家庭都是不稳定的小单元,现在又要转变为422的结构。这会不会变成压垮骆驼的最后一根稻草?没有人关心。

无形之中,发展的压力又分摊到了每一个家庭头上。

当年因为超生被罚的墙倒屋塌,如今却动动嘴皮子就鼓励我们多生育。真的是肉食者随心所欲,生出来的是劳动力,还是接盘侠?

最近,社科院发布的一份报告建议:

自2020-2025年,在东部地区的某些行业国有大中型企业试行四天(36小时)工作制;

2025年起,在东中部地区的某些行业实行四天(36小时)工作制;

自2030年起,在全国范围内实行四天(36小时)工作制。

但是,上述报告引用的调查数据却显示出:北京市居民有业群体法定节假日制度、带薪休假制度完全落实率分别为59.2%、62.9%。

在政治经济工作生活文化娱乐发展创新各方面全面领先的大北京,现状且如此恶劣,怪不得大部分网友对此份报告嗤之以鼻:能真正实现这样的,只能是别人国家的老板。

某人说30岁以下的年轻人最可怜,但年轻就意味着有机会,有房有车有娃有债务的80后们,才是防风险能力最弱的群体。

然而时光不会停,主动或被动也只有悲壮前行!

前几日,“27岁,我没有存款。”登上了微博的热搜榜,各种隐形贫困人口都挣扎着拿起手机,敲出三个字:我附议!

通过十多年来不间断的高校扩招,2018年高校应届毕业生达到创纪录的800余万人。而《2018年高校应届生就业报告》通过在线问卷的方式调研了3000余位高校应届毕业生,并结合大数据分析得出以下结论:

应届生择业影响因素排名前三位的分别是

薪酬待遇、工作地点和工作内容

,比例分别为:55.1%,33.5和34.9%。

参与本次调研的应届毕业生有

54.9%表示就业岗位与所学专业毫无关系

,所学专业与就业

岗位对口的比例仅为13.8%

。

刚踏入社会的90后,一半以上都选择了就业脱离专业,仅三成优先考虑工作内容,这个时候,我们不禁要问,是不是整个系统出了什么问题?

抖音上有个很火的段子,一个姑娘拿着话筒走向帅帅的男青年,问:小哥哥,你说为什么现在的男孩都不主动追求女孩了呢?男青年一脸讪讪的说,

生活已经如此的艰难,为什么还要给自己找个祖宗呢?

也是,婚恋市场上吃香的男人只有一种,就是所谓的成功人士:出有车,入有房。但是新入职的小张前几天告诉我,辛苦上班攒了几年的老婆本,已开始在某十八线小平台“良性退出”了。

勤劳不能致富,返贫却易如反掌。

而身边的小姐姐,有做到公司高管的,有做电子外贸的,也有区域经理的。然而,不少都是年近而立仍旧单身,不知道是缘分来得太慢,还是被铺天盖地的假疫苗吓蒙了圈?

中国的丈母娘推高房价,由来已久,在房地产澎湃汹涌的十几年间,结婚越早的人,买房越早,因为确实是刚需。有大V就直白坦言:

我们这一代人,

结婚越早赚钱越多。为什么?因为丈母娘逼着买房子。

我们这代人特点就是越聪明的人,都想着创业出国求学瞎折腾,最后远没有那些安耽的不爱折腾的傻逼们赚的多。

虽然很扎心,但却是事实,不得不想起那句话,

个人的命运啊,当然要靠奋斗,但也要考虑到历史的“进城”。

然而,历史的进程并不是单方向线性的,而是是有波段有曲折的,大环境的贸易战叠加内部的去杠杆,留给年轻人的机会,还剩下多少?

统计局数据表明:2016年和2017年,我国出生人口分别为

1786万人和1723万人

。2017年是我国“全面两孩”生育政策实施的第二年,也是政策效果完整显现的第一年,其中