经公众号“大家”(微信ID:ipress)授权转载。

抗战开始后的第二年,另一场更加惨无人道的战争悄然打响,这就是细菌战。

1940年10月4日,一架日本军用飞机在衢州市

(当时的衢县,以下用旧称)

上空低空飞行,盘旋之后散布了夹杂在小麦和谷子中感染鼠疫的跳蚤。飞机飞走后,县城

(市区)

里的柴家巷、罗汉井一带的居民在房顶和地面上到处都发现了散乱的空投物。

衢县的灾难来了!

对这场已经过去了70多年的屠杀式灾难,85岁的杨大方老人记忆犹新,虽然躺在病床上心脏靠着起搏器才能正常跳动,脑溢血、中风也曾让他一度失去记忆语言,在经历一次次漫长的生死关之后,他还是会说“不死,是使命未尽。好好活着就是一种最好的抗争,只要活着,我们就能把发生的一切亲口告诉更多的人。”

80多岁的老人,回忆起当年的那场浩劫,双手挥动着,显得特别的激动 摄影/韩强

这个老人到底经历了什么呢?

对于当时虚岁仅有9岁的杨大方来说,首先袭来的是一连串可怕的现象。

——空袭17天后,衢县县城大量的死老鼠出现;

——20天后,柴家巷3号的居民吴士英(女,12岁)发病死亡;

——21天后,罗汉井巷5号的黄廖氏(女,40岁)发病死亡;

——柴家巷4号的郑冬弟(女,12岁)发病死亡;

......

更多人开始发病,在高烧、头疼、鼠径腺肿大、呕吐中扎挣三四天后随即带着一副可怕的表情死亡,谁都不知道到底是怎么回事!

县卫生院在20日诊断为腺鼠疫。后来该诊断被福建省派遣的防疫专家根据显微镜检查、细菌培养、动物接种所确认。

1940年的衢州虽然经济、战略地位高,但医疗卫生状况却并不高。

当时严重地缺医少药,医疗设备除了县卫生院有一架普通低倍显微镜外,其它私立医院,诊所只有听诊器、血压计之类的简单诊断器械,所以,绝大多数医生看病者是凭病人主述及症状,误诊率很高。有时候甚至能将将伤寒误诊为鼠疫,将霍乱误诊为急性肠胃炎。

在鼠疫大爆发,患者最需要医疗救治的时候,这样的医疗条件显然是捉襟见肘,此外,没有流行病知识的民众当时根本不知道怎么防备,也没把鼠疫当回事,所以鼠疫当时在衢县迅速扩散!

杨大方的父亲杨惠风在衢州南市街开了一家钟表店。他是在兰溪学习的钟表修理,在衢州生意越做越好,一连开了三个门面,以他的名字命名,惠风钟表店,出售、修理钟表、眼镜。由于他们家所在的南街离鼠疫流行核心街区美俗坊还隔着一条路,相距300多米,也没有出现死人的情况,所以没有被划入首批隔离封锁区。杨大方的父亲杨惠风当时正值壮年,对自己的身体非常自信,他认为自己很强壮,不会得病。

可未曾想,第二年3月下旬的一天,杨惠风突然不思饮食,接下来就发烧,淋巴腺肿大,尤其是以大腿两侧最重。“急得我母亲到处求医,我也曾见过县卫生院的医生到店里来诊治,但没有好转,母亲听说用烟油,就是从抽大烟的烟筒里刮出的油治有效,就去找来治。”杨大方说。

发病不到一周,平时身体非常强壮的杨惠风在店内二楼的卧室里痛苦的死去,死时是攥着他最心爱的小儿子杨大方的手。此时是1941年3月28日上午,杨惠风39岁。

杨大方不能忘记父亲在病床上挣扎求生的样子。

“我当时9岁了

(虚岁)

,他临时死时一双眼睛紧盯着我母亲,却说不出话来,我明白他那眼神的意思,他不想死啊,他放心不下。”

一夜之间,这个丰足的家庭就破亡了,杨大方失去了父亲,从一名富足的钟表匠的儿子,沦为了细菌战的小难民。

但灾难并不止于此,之后更是一连串亲人的相继离去!

父亲死亡的当天,不及家人处理后事,惠风钟表店便被县防疫部门查封。杨大方和母亲被送到城西西安门外停在衢江的隔离船上,他和母亲与父亲有亲密接触,是否感染要经过15天的隔离观察,15天内不能上岸,不能和家人接触。在隔离船上每天看着岸上灯火,不知自己的家和自己的亲人身在何处,心如火焚。

当他们解除隔离回家时,发现店里所有的物品都被洗劫一空,父亲的遗体也不知所去。“后来有人告诉我们,父亲的遗体被防疫人员用白布一裹运往城西花园岗埋葬,但究竟葬在哪里,我们到现在也不知道,这么多年来,祭拜父亲时只能对天遥祭。”杨大方说。

惠风店的财物是如何被洗劫一空的,杨大方至今说不清楚,他自己太小,母亲又是小脚无力追查。但是鼠疫及战争带来的社会失序是可以想象的。再后来的日军大轰炸将惠风店的三间门面房全部炸飞,什么都没有剩下,从此父亲多年积累的财富烟消云散。

老祖母因儿子的死而一病不起,不久就去世了;和杨大方的父亲一同在店里工作的叔叔逃回乡下不久也死了,他很可能是染上了鼠疫,只是没有防疫部门检查确定;杨大方的二哥杨千里患上了烂脚病

(疑似细菌战炭疽感染)

,活活烂死。婆家连续遭难,杨大方的母亲只好拖着几个孩子回娘家。但娘家也正在死人,杨大方的四舅母和舅母家的祖母、父母都染疫死亡。

而在衢县,灾疫一起,民众的直接反映就是逃出城去,而逃散意味着鼠疫的扩散。为了防止疫病随难民扩散,衢县防疫委员会封闭了疫区,将一些病人的房屋用火烧毁,并设置了隔离区,隔离发病的人和病人家属,发现有逃走者,则出去人马去追逃。烧房,抓逃,隔离又进一步激化了官民矛盾。

鼠疫引发了这个家庭的巨大倾覆,也让衢县灾疫流行,难民丛生,混乱迭起。

然而在当时的中国,不只有衢县,金华、义乌、龙游、衢州、江山、丽水、玉山、广信......都被日军投放了鼠疫、炭疽、鼻疽、伤寒、霍乱、疟疾、疥疮等各种病毒,细菌被投放在水井里、水塘中、麦饼、水果被注入细菌放在百姓家中的桌上......

更为恐怖的是,这些被日军投过病毒的地区,不是在爆发过一次疫情之后就完了,而是会在此后不定期的再次出现,每年都会带来一场大灾难!就拿衢县的鼠疫来说,当年的11月出现第一波流行,第二年的2、3月鼠疫又气势汹汹来了第二次大流行,以后总有鼠疫时不时地冒出来,直到1948年,每年都会卷土重来的鼠疫,才停歇了。1940—1948年间,患上述传染病者达30万,病死者竟高达5万人以上!

这场感染及病死人数众多,波及范围很广的灾疫,肯定是日军刻意为之,经过周密谋划的,这就是一场屠杀中国民众的阴谋!这样的阴谋虽然比正面战争更险恶,造成贫民死亡也很多,损失也很惨重,但无论在当时还是后来,都渐渐被忽略掉了。

1940年的世界形势是,欧洲希特勒发动了全面进攻,英法因大战而无暇东顾,日本认为其向东南亚的扩张机会来了,于是想减少在中国战场上的兵力,从中国抽身,快速向南扩张。

于是,日本陆军省、部会议决定:到昭和十五年

(1940)

末,在华武力大致保持现状,积极支援政略和谋略。所谓政略即为中国派遣军代表今井下武在香港和重庆政府代表宋子良的秘密谈判;谋略则是决定在华中的浙江、江西等地进行“保号”细菌战,并把细菌战作为向中国政府施加压力的一个手段。

“保号”作战在6月便开始秘密策划,由日本大本营动员了731部队等细菌生产部门、关东军、中国派遣军作战部门、航空部门等各个与细菌战有关的环节,直到10月实施,酝酿准备了整整四个月,最后选定的是浙赣线沿线城市:衢州、宁波、金华、台州、温州、丽水、玉山、及杭州—上海一线。使用的细菌不仅是鼠疫,还有伤寒、霍乱等多种。

日军对衢州进行了多次细菌战,第一次是1940年实施的浙江细菌战。从9月18日到10月7日,日军对浙江进行了6次细菌攻击。据《井本日记》记载,这其间在宁波及附近村庄,每平方公里投撒1公斤,金华和玉山每平方公里投撒2公斤霍乱和伤寒,又在温州大面积投放低浓度弹药

(菌液)

和集中投放高浓度弹药

(菌液)

。

但当时的民众压根就没发现日本空投与鼠疫流行之间的因果关系,都简单的以为自家亲人就是得了鼠疫死掉了。即使最后知道了日本人放毒,当年老百姓以为放的是砒霜,要“像毒死老鼠一样毒死中国人”。

民众不知情,当时国民政府有所察觉了吗?

没有!

其实这才是真正可怕的地方,当时政府只是对鼠疫流行与空中撒播的关系保持了高度的警觉。国民政府以为是战争造成人口流动大,生活艰难困苦,公共卫生遭到破坏而造成的疫病流行,根本没有将大量发生的霍乱、痢疾、伤寒、烂脚等疾病和日军的细菌战联系越来。

直到日军在衢州投毒之后两个多月,蒋介石才从第三战区司令员顾祝同发给蒋的电报中得知了日军的阴谋:

行政院长蒋均鉴:

密查敌机近在浙省境内散布毒物,业经该省卫生处检查确断为鼠疫杆菌,则以后继续散布污染堪虑,敬请转饬卫生署所属中央防疫处生物学研究所赶制大量鼠疫苗及血清,以应急需。

日军占领的衢州北门,此时的北门已千疮百孔 图片来源:衢州青简社

日军在衢州投毒后,又在1942、1944两次占领衢州,美军轰炸机空袭日本本土,给日本极大的冲击,日本看到浙江及江西的机场群有可能成为美国将来对日本空袭的理想降落地,轰炸机航油难以支撑返回航母,但浙江衢州、丽水等机场距离正合适,于是想方设法毁掉这些地方。一个城市2年间被两度攻陷,烧杀抢掠自不待说,日军依然狂热的在暗地里采用细菌战手法,配合正面里枪炮对决的正面交锋,日军所进攻的主要城市:金华、义乌、龙游、衢州、江山、丽水、玉山、广信、广丰等地都经过了恶疫多年的反复流行,细菌战对于社会经济、军心民心、战斗力及战后恢复重建的综合影响到底有多大,到目前为止仍然不详。

杨大方家庭败落之后,失去家长的杨家全部的重担都落在了母亲身上。

生活虽然艰苦,但母亲决不肯放弃孩子们的教育,“再难也坚持让我们上学,一直供我读到高中,我母亲太苦了,这也是她解放后不久就去世的原因”。

1949年杨大方读到高中二年级,考上了二野军政大学,参加了解放军准备解放大西南,8月学校里贴出中央军委决定组建空军招聘新中国第一批飞行员的消息,杨大方报名并入选。

1951年1月毕业,刚毕业就赶上了中美空军的一次恶战——志愿军解放朝鲜大小合岛之战,新中国空军史上的浴血11分钟。

1951年杨大方成为中国最年轻的飞行员,曾经在国庆时飞过天安门

这是新中国空军的第一次大战,而这支空中部队还很稚嫩。杨大方所在的航空兵第八师

(驻沈阳于洪屯机场)

以苏式杜-2活塞式螺旋桨飞机9架编队,作好了战斗准备。杨大方刚满19岁,作为从航校刚毕业的学生兵,飞行时间不到160个小时,而编队中最老的飞行员大队长高月明也只有24岁,他46年开始飞行,全部飞行时间也不过500小时。这只队伍中的大多数人只经过简单气象条件下的中空编队训练,没有经过跳伞训练,也没有经过海上飞行,并且还是第一次荷弹飞行。飞机是苏联在二战中用过的小座舱、三叶螺旋桨活塞式老杜-2,机内有驾驶员、领航员、通讯员、射击手四人,机枪需要手动瞄准操作。编队九架飞机里只有大队长驾驶的是新式杜-2,大座舱、四叶螺旋桨和电动机枪。

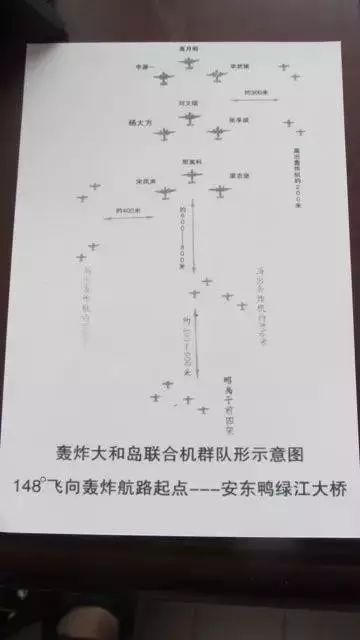

大小合岛之战轰炸机编队图

“飞机的座舱很窄小,噪音很大,就算穿了皮棉飞行服,也很冷很冷。”杨大方说。

编队里有三个学生兵,杨大方、毕武斌、张孚琰。毕武斌是和杨大方一同在二野参军,一同被选为空军,又一同学习飞行的,三人情谊深厚,虽然第一次参加实战,但都发誓要接受住生死考验,决不当歪种。11月29日,战斗来临。三人交换了脸盆和围巾,相约如果谁死了,就以此物为纪念。

出发前编队所有成员熟背了18组联络暗号,比如杨大方的飞机代号是“劳动”,指挥所代号是“三角”,护航歼击机代号是“提琴”,杨大方的飞机除担任轰炸任务外,还安装了拍摄照相仪器,以收集战场轰炸效果。

“战前的动员是要不惜牺牲生命去完成轰炸任务,出发前每个人都向党组织写了保证书,并写下了遗书。我们三个青年学生兵都表示要争取火线入党。”

11月30日命令下达,起飞时间是14点20分,准确到达目标时间是15点25分。当天辽阳天气晴,但能见度稍差。报告说目标的能见度非常好。临起飞前,全体集中在指控塔下举手宣誓:“不惜牺牲个人的一切,坚决完成战斗任务。”

杨大方说,直到临行前才发了海上跳伞装备,简单介绍了一下使用方法,也就是说跳伞逃生基本不被考虑,飞行员不携带任何东西,口袋里只一纸飞行员证,上面用中、英、朝语写着姓名和编号。

九架飞机,大队长首先起飞,作为第二个品字的左僚机的杨大方驾07号战机第五个滑上跑道,他说当时感觉很好,升空平稳,一会就跟上了编队。

14点41分,编队到达航线起点奉集堡上空,但此时比预定时间早到了1分钟。接着右转弯169度直飞凤城,原计划在凤城前与从凤城机场起飞的护航机会合。因为早到,轰炸机飞到凤城上空才与护航的16架拉-11会合,拉-11追着九架轰炸机身后形成混合编队,然后左向取航道148度飞向轰炸目标。

“就是这个转弯转小了,长机的时间观念不强,转弯早了,造成飞行半径小了,提前到达了3分钟。”杨大方摇着头遗憾地叹息。

“当时是顺风,我们努力放慢速度,但太慢飞机就往下掉,控制不了高度,我们早了4分钟到。那时候飞行员都没有手表,直到天津制表厂生产出国产表后我们才有了手表,而老苏式飞机上的表不准。再加上指挥者当年对空军作战时间的重要性也认识不足。早到4分钟有多致命,当时我们那知道啊!”

敌机是远远地贴着苍茫的海面出现的,先是4个黑点,接着是8个、16个……大家一开始以为是担负空中拦截任务的米格-15跟上来了,通讯联络里没有任何警告,当认出是敌机时,已经近在眼前!

这是美军36架F-86战斗机群,他们采用的是超低空飞行,从而避开了雷达,以四机或者双机从后方或侧方快速接近并发起攻击。

F-86是式喷气战斗机,其俯冲时的速度超过了音速,是当时世界上最先进的喷气机,号称“佩刀”,它的速度几乎是拉-11的一倍。拉-11歼击机是活塞式发动机,速度只有每小时674公里,高度6000米,通常是不能用来和喷气式战斗机作战的,一般只承担为轰炸机护航和侦察任务。可以迎战“佩刀”的是米格-15,它们速度、高度相当,彼此在空战时都没有绝对的优势,但是,现在,米格-15并不知道这里提前到达了,它还在按计划起飞中。

没有了喷气式战斗机的保护,轰炸机带着沉重的炸弹,就算是有歼击机护航,也相当于祼奔。

“他们来的气势汹汹,30多架飞机黑压压一片。美军截获了我们的行动,早有准备,派出了第二次世界大战的王牌飞行员,空中飞行超过2000个小时的第334中队长戴维斯来拦截。”

敌机的进攻是后面来的,所以第三个品字中队左右僚机首先中弹受伤。接着受到攻击的是杨大方所在的品字编队。

“这种情况下,我们耳机里响的还是保持队形,坚决回击,勇敢前进,决不后退的指令,你只能向前,死都要往前飞。”

“我至今清晰的记得,右侧张孚琰驾驶的06号机二个发动机和机身中段中弹,起着火向我左下方坠落。浓烟钻进座舱,张孚琰让机组人员跳伞,自己不跳,拉起来跟上编队飞,直到和飞机一起坠没入海。”

“那是和我最好的张孚琰啊,我真想打开我身旁的二门机关炮与他们干,但我的前方有编队飞机,不能贸然开枪,再说我必须保证把炸弹投下去,还要拍照,这是首要任务,我含着眼泪猛叫后舱战友用他的机枪‘狠狠地打它妈的F-86’,一边喊一边努力往目标飞。”

杨大方身后的中队失去了两驾僚机,只剩下了队长邢高科,他一机殿后,组织火力,不让敌机轻易穿过他的火力网去攻击前方的杨大方中队。邢高科的飞机多处受伤,飞机的操纵杆差点被炸断,领航员的腿被打伤,通讯座舱的玻璃被打碎,通讯员刘绍基满脸是血,仍操作机枪瞄准,对着飞得最近的敌机用长连发射击。射击中有一会机枪转不动了,原来是弹壳袋满了,卡住了机枪,赶紧甩空再打。两架F-86一起逼来,刘绍基冷静地瞄准其中一架,当近到四五百米时,突然一个长连发,敌机中弹冒烟,再接着长连发,这架F-86凌空爆炸,另一架立即拉升逃走。战后总结,说这是创造了螺旋桨飞机打下喷气式战斗机的战史纪录。

此时,对于杨大方来说,目标马上就要在机腹下了,但F-86以速度冲击着轰炸机编队,阻止其下降高度去投弹,“他们在编队里飞来窜去,有时候飞行员的徽章和脸都看得清清楚楚。我们仍保持密集投弹队形,不能散,一散就完了,没有其它选择,只有组织火力且打且飞。有一架F-86从我左前方迎面飞来,我明白他是要逼我离开编队,从我这里撕开一道口子,我横下心决不躲闪,心想你想来撞就撞吧,结果在接触的一刹那,它转弯闪了”。

俯冲,下降。感觉大地迎面扑来。

正当投下炸弹轰炸目标时,杨大方看到前方一中队右僚机毕武斌驾驶的03号机受伤起火。耳机里大队长在叫:跳伞!跳伞!但毕武斌仍驾着熊熊燃烧的飞机,把9枚炸弹全部投向岛上目标,最后飞机烈焰满身,撞向大和岛目标。

“这是我见到的最壮烈的一幕,毕武斌的飞机成了一个大火球,他把自己也变成了一颗炸弹。我参军就认识毕武斌了,平时他是一个沉默寡言的人,在学习上特别努力勤奋。我们三个青年学生兵,就剩下我一个了,当时真是心如刀绞啊。”

2016年底,杨大方去拍的一张正装照片,这成了他最后的遗照

“他俩的脸盆和围巾到现在我还保留着,没想到这真是成了我们生离死别的纪念物了。”

这就是中国空军战史上的生死11分钟。9架轰炸机损失4架,受伤4架,牺牲空中人员15人,出征前9架飞机36人,回来只有5架21人。追悼会上,牺牲战友的照片排了两排。

杨大方后来听说,有牺牲战友遗体漂在海上,被丹东烈士陵园收了,建了纪念碑,但15名烈士的名字错了一半。

1996年7-8月,王选带着日本律师、市民调查团首次前来调查细菌战,杨大方开始知道50多年前发生在衢州的那场不为人知的隐秘战场,知道了他父亲的死亡和家庭悲剧的原由。

而更让他震惊的是,当年他第一次飞起来的地方,居然是日本731部队的机场,跑道、设施都是当年的。日军投放细菌武器的飞机正是从这里起飞到达浙江,细菌武器也是从这里运送到他的家乡的。

他感到了某种命运的召唤。

同年11月王选再次带着日本律师来衢州,并开始商谈细菌战受害者到日本诉讼,杨大方由此结识了邱明轩和吴世根,三个人如当年朝鲜战场出征前结下的生死战友,开始了他持续了20年的第二场战事。

1998年杨大方首次去日本出庭,左二为杨大方,左四为薛培泽,右一为王选

吴世根也是个退伍军人,本姓陈,弟弟妹妹得鼠疫而死,父亲被日军刺死,表妹被日本兵轮奸,房屋被日军烧毁,吴世根的母亲和两个孩子无以为生,就投奔到廿里镇石塘背村一个吴姓的人家,跟着母亲改嫁后的吴世根和妹妹,从此改为姓吴,失去父姓的陈姓。

吴世根参军的时候,母亲来送儿子,特别嘱咐:记着为你爹报仇。吴世根一生都没有忘记父亲的死和自己失去的姓氏,每年春节除夕,一家人吃团圆饭时,他都要讲这段往事,讲着讲着就涕泪不止,把一家人的喜日,过成了悲日。

邱明轩也是衢州人,和杨大方是高中同班同学,衢州鼠疫时他9岁,虽然家里直系亲人没有人直接死亡,但看到同班同学的死,他立志长大要做医生。高中毕业时他考入华东军政大学医学院。毕业后在衢县和衢州卫生防疫站当医师,一直干到防疫站站长,兼任浙江省防治地方病技术指导组成员,对传染病有职业的敏感,邱明轩从60年代就悄悄开始收集疫情资料的初始。1990年衢州编撰地方志,他担任医药卫生篇撰写,开始收集翻阅民国时的档案。他成为新中国最早注意到细菌战并进行研究的人。

三个人年龄相当,经历过战争,都有惨痛记忆,因为细菌战,因为王选的到来,而汇合到一起。

他们成了衢州细菌战受害调查最积极的推动者,先是从衢州城里调查,然后跑衢州所辖的开化、常山、江山、龙游等地,寻找受害者,收集资料,骑着自行车跑乡下,自带着干粮。

杨大方有热情和鼓动性,邱明轩则严谨慎密,吴世根苦大仇深,在他们的带动下,一批批受害者被找到,一个个受害地点得到确认,封尘于档案馆的报纸和档案被梳理出来,包括找到杨大方父亲死亡时民国政府登报的死亡者名录、政府的防疫报告。

在王选的印象里,邱明轩总是抱着一个大大的文件夹,里面是他收集的档案材料,从尘封的档案馆里找国民党的材料,并把它们整理出来,他不知花了多少日月,费了多少功夫。

日本律师都知道,衢州材料最多的人,只有一个,就是邱医生。他总能变魔术般的从文件夹中抽出一张,告诉他们,这里的房子烧了多少间,死了多少人,然后带他们去对应现场。

2006年邱明轩在向前来调查的德国生化学家介绍衢州细菌战烂脚情况

当日本律师索要他的材料时,他把它们放回文件夹,一言不发抱紧在胸前,90年代复印机很少又贵,他知道档案材料珍贵,不肯给日本人。

杨大方和吴世根成了控告日本政府进行细菌战的原告。

1998年7月13日,日本地方法庭举行第二次开庭审理,杨大方作为原告出庭陈述自己家的受害事实。

就是那一次他把父亲的相片放大挂在胸前,怀抱着父亲到日本出庭。在法庭发言中,他说:“中国有句古话,叫做杀父之仇,不共戴天!”

这次出庭作证的,除杨大方外,还有衢州江山的薛培泽,他代表他死去的外甥和外甥女,1942年日军从江山撤走时,伪装成国民党军人到村里去发米粿,说日本人败退了,国民党军队来慰问老百姓,薛培泽姐姐的三个孩子吃了米粿,全部中毒死亡,村子里一次性毒死了83个人

(村里有300多人,当时有些人还逃在外面不在家)

。

杨大方去了四次日本,吴世根也于2001年3月去东京法庭出庭。1998年邱明轩元完成了他的《罪证——侵华日军衢州细菌战史实》一书,以他的研究,到日本出庭,以中国防疫专家的身份,为杨大方、吴世根作证!

2007年,日本最高法院最终驳回了受害者索赔及要求道歉的诉求。

十年间,杨大方共去了四次日本。他在东京接受世界媒体采访时说,“我们起诉的目的并不是想获得多少赔款,我们是想让日本政府能够直面历史,还受害者一个公道。最重要的是,我们想让更多人知道事实真相。尊重历史,以史为鉴!”

在日本诉讼期间,杨大方去参观了靖国神社,游就馆里播放的战歌,摆放的军旗,尤其是陈列的零式战斗机,激得他热血上冲,跳着脚说恨不能开着轰炸机炸了它。冷静下来也不得不服日本人的宣传手段。一个想法萌生了出来:“我不能炸了你,但我也可以建立一座纪念馆,把历史留下来给后人看,给世界看。”

衢州市区罗汉井五号被选作了纪念馆址,杨大方凭着他老飞行员、老革命的面子,去和有关部门要这所院子,大概是跑了很多路,磨了不少嘴才把占用这所院子的单位请了出去,房子多年失修,已经相当破败了。老人们自己动手,保留这所房子白墙黑瓦红木柱的风格,柱子加固,用深红色漆重新作了,黑色的行书“侵华日军细菌战衢州展览馆”12个大字镶嵌在白墙上。

纪念馆 摄影:南香红

2005年清明节,细菌战展览馆建成开馆,展览馆的设施相当简陋,展板都是由老人们手工制作的。展览再现了衢州这个城市在抗战中的苦难,饱受轰炸,两次失城,多次秘密细菌战,国民党在明暗两条战线上苦战,顾此失彼。

作为军人对军人的致敬,他们还原了守城的国民军人21军第145师435团上校团长刘一的故事。

当年保卫衢州的战斗中,刘一带约一个营的兵力,利用昔年日军占领时破坏机场所挖掘出的大坑堑作掩护,阻挡日军的前进。

衢州细菌战纪念馆里的保卫衢州英雄刘一的照片

这一天从早晨敌人发起四次进攻,到了下午,在日军飞机反复扫射轰炸的配合下攻入机场,刘一身中两弹,但仍一跃出堑以白刃迎敌。当发现刘一是指挥官时,日军将他团团围住,与之车轮战刺杀格斗,刘一遍体洞穿,眼睛被头上流下的鲜血糊住,握枪的手也开始松驰。最后日军一大佐大叫一声,举起战刀劈下来。寒光闪过,战刀从刘一左肩挥过右腰,从肩到腰斜着身体剖为两段,壮烈殉国。

刘一牺牲时只有27岁。衢州城陷落,阵亡将士无人收尸,刘一尸骨不存。

日本细菌战从谋划到实施也得到了完整展示,杨大方他们收集来的资料,在法庭上的诉讼材料,还有他们寻访到的烂脚老人的影像资料。为了还原这段历史,三位老人费心思,展览馆里有一枚石井四郞研制的陶瓷细菌弹,是他们按照一比一的比例仿制出来的, 30公分的直径,棕色,闪着棕色的釉彩。如果不是后面带个尾翼的话,就像是农家用的咸菜缸,但它却是细菌炸弹。用陶器是因为在炸弹投下的过程中,陶器升温慢而不至于使细菌高温死掉。正是这样的炸弹曾经大范围地毒害过这里的土地。

20年,三位老人耗尽了他们生命中的最后时光,吴世根老人死的时候拉着儿子吴建平的手不放开,“父亲临死时不瞑目,我问父亲有什么事放不下,父亲说,细菌战和日本人的官司没有打完,一定要我接班继续打,我点头答应,他才松开手,之后就再也不说话了。”吴建平说。一族人都失去了本姓,这是父亲永远的痛。

邱明轩也用尽了最后的力气,完成了衢州细菌战调查的五本书,全部都是自费出版。他交待,书中的资料,他都交给衢州细菌战展览馆,人们可以在那里查阅。

2017年2月10日晚,85岁的杨大方老人在最后的搏击中没有赢,溘然长逝。

“杨大方的逝去是一个象征,一代有战争记忆的人正在成为历史。但衢州细菌战死难者老杨他们整理出了2000多人的名单,留下口述历史的,不足20个人,谁去记录,谁去抢救这段历史?”王选几乎是声嘶力竭地说。

在长安建都乃千年之计,大汉繁荣至此开始

从公元前202年刘邦定都,到公元904年朱温挟持唐昭宗离开,期间虽然并未一直作为京城存在,但长安作为中国的政治文化经济中心,足有千年之久。而这也是中国历史上最强盛的时期。

△

点击图片进入文章

△点击图片,查看所有往期杂志