郑子宁丨文

最近,台湾教育部门在新编的网络辞典中给“尴尬”收了个jiān jiè的异读音。消息一出,让习惯了以gān gà为正音的围观群众大惊失色。甚至有提升到“文化传承”断绝层面上的。jiān jiè是否是“秀才认字读半边”的产物呢?读作gān gà而非jiān jiè是不是就一定更有文化呢?

古老的“尴尬”

种种迹象显示,“尴尬”可能是个古老的词汇,从构词法上看,“尴”、“尬”两词声母相同,韵母相近,用的是上古汉语常见的“双声连绵构词”。类似的词还有“辗转”、“踌躇”、“犹豫”、“仿佛”、“氤氲”、“参差”、“淋漓”、“褴褛”、“陆离”等等。如果说这其中如“辗转”、“犹豫”之类的词还勉强可以拆分的话,“尴尬”则是再典型不过的连绵词了——单独来看,无论是“尴”还是“尬”统统意义不明。两个字甚至几乎不可以单独出现,必须成对才有意义。

但恐怕让“尴尬”有些尴尬的是,“尴尬”并非这个词最原始的写法。

“尴尬”两字的形旁均为“尣”。除了字形随着汉字由篆书转为隶书、再变为楷书发生的小变化以外,“尬”的写法从古至今没有区别,一直是个从尣介声的形声字。

不过“尴”就发生了不小的变化了。收录“尴尬”的字书辞典中,均一致指出“尴”是一种俗写,而并非正字。这个字的正式写法应该是“尲”。

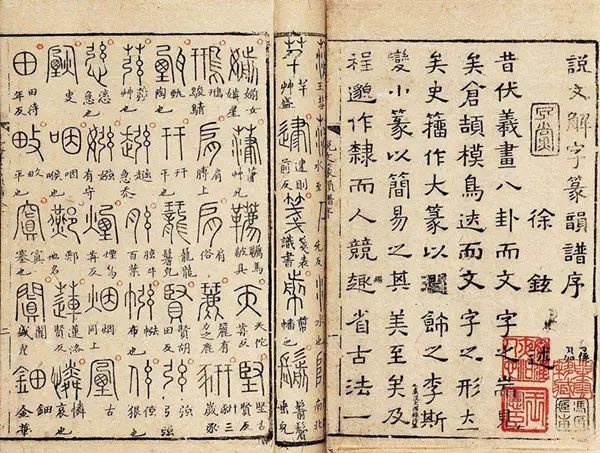

《说文解字》一向被视为权威字书

“尲尬”一词由来已久,东汉许慎的《说文解字》中就已经有“尬”字。对“尬”的解释是“尲尬也。从尣介声”。奇怪的是,虽然在“尬”的释文中出现了“尲”字,但“尲”字并未作为《说文解字》中的字头出现,至于是后世因该字不常见误删还是许慎漏收不得而知。无论如何,《说文解字》说明“尲尬”早在汉朝就已经出现了。

编修于宋朝,具备官方权威性的韵书《大宋重修广韵》中,并没有收入“尴”字,不过这回“尲”有了自己的条目。书中对“尲”的解释为“尲尬行不正也”,而对“尬”的解释是“尲尬行不正尲音缄”。

通过《说文解字》、《大宋重修广韵》,可以获知无论对于汉朝人还是宋朝人来说,“尲尬”这两个字和现代的尴尬一样,只有拼合在一起才有意义,无法拆开使用。此外,“尲”这个字较为少见,读音不为人所熟悉,因此《大宋重修广韵》给“尬”解释时需要另外给“尲”注音。

除了文献证据之外,从语音特征上来说,“尲”也显然比“尴”要更有可能是这个词的原本写法。

对一个熟悉现代汉语的人来说,声旁是“监”还是“兼”并无太大区别——普通话里面这两个字的读音完全相同。但是两个字在中古汉语中的元音并不相同。“监”中古汉语读kram,属于衔韵,而“兼”中古汉语则读kem。

“尲”在中古汉语中属于咸韵,读音为krem,也就是《大宋重修广韵》中所谓音“缄”。而“尬”在中古汉语中为“古拜切”读krèi,音同“介”、“诫”。这几个字的读音上古汉语和中古汉语相差不大,将这些读音推导至上古汉语,则“尲”为kreem,“尬”为kree(d)s。“尲尬”正好可以组成声韵协和的连绵词kreem-kree(d)s。反之,以“监”为声旁的字元音基本为a。由此可见,以“监”作声旁的“尴”是在中古汉语咸韵和衔韵,即rem韵和ram韵发生合并了以后才产生的从俗写法。

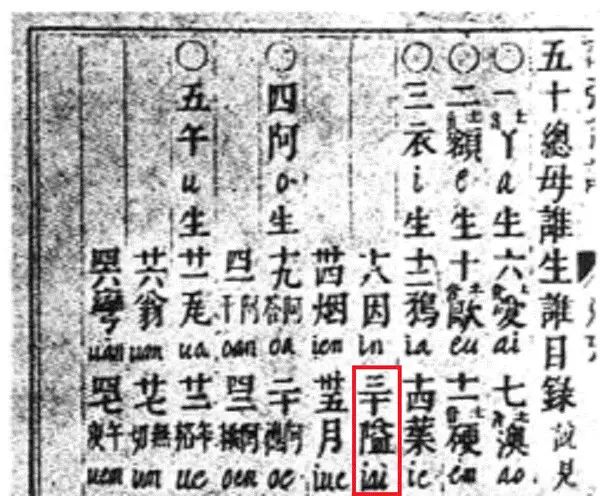

《大宋重修广韵》中“尬”的条目显示和声旁“介”同音

既然古代韵书里面明确指出“尲”音同“缄”、“尬”音同“诫”,如果自然发展下去的话,“尲尬”理应读成jiān jiè。这显然与我们熟悉的读音相悖。到底“尲尬”发生了什么,以至于读音演变超出常规了呢?

何时用“尴尬”

“尲尬”的尴尬之处在于,虽然它才是这个词语的正确写法,但是写“尲尬”的时候,并没有多少人真正用上这个词——《大宋重修广韵》已经暗示这个词的使用频率不高。如果翻查宋朝以前的汉语作品,就可以发现“尲尬”除了在韵书中有,在文献中几乎没有用例。光就书面语而言,“尲尬”基本属于死词,就如“迻译”、“谿壑”一般,部分词典中可以查到,但是现实生活罕有人用。

表面上看“尲尬”似乎是注定要被时代淘汰了。然而,天无绝人之路,进入元朝以后,“尲尬”改弦更张,以“尴尬”的面目又活了回来。

虽然书面中“尲尬”出现频率极低,但是作为一个非常生动的形容词,它在口语当中生命力可能要强得多。无论如何,元朝开始,随着俗文学的兴起和流行,“尴尬”也逐渐抛头露面了。

《水浒传》之类的小说证明了俗文学的蓬勃发展

如明朝冯梦龙所编的《喻世明言》中,脱胎于元朝话本的《陈御史巧勘金钗钿》里面就有“夫人道:‘我儿,礼有经权,事有缓急。如今尴尬之际,不是你亲去嘱咐,把夫妻之情打动他,他如何肯上紧?’”的“尴尬”用例。明朝《水浒传》第十回里也有“却才有个东京来的尴尬人,在我这里请管营、差拨吃了半日酒。”

更为重要的是,曲是一种需要押韵的文体,“尴尬”也时有出现在韵脚。在元朝韵书《中原音韵》不收“尴尬”的情况下,这为我们了解元朝人如何读“尴尬”提供了难得的机会。

著名的元末南戏传奇剧本《琵琶记》中,有这样一段戏文:“能吃酒,会口童斋。吃得醺醺醉,便去搂新戒。讲经和回向,全然尴尬。你官人若是有文才,休来看佛会。”这里韵脚字为“斋、戒、尬、才、会”。可以看出,这首曲子是押的“ai”韵。“尬”的韵如果不是“ai”而是现代的“a”的话,则和其他字无法和谐相押。

《琵琶记》是著名南戏写本,作为传奇剧本,向来以高古著称

值得一提的是,元曲中“尴尬”经常出一些出乎意料的状况,马志远《风入松》中“再休将风月檐儿担,就里尴尬。付能捱得离坑陷,又钻入虎窟蛟潭。使不着狂心怪胆,恁却甚饱轻谙”;吕止庵《双调• 风入松》“半生花柳稍曾耽,风月畅尴尬。付能巴到蓝桥驿,不堤防烟水重淹。……青衫。”中虽然表面入韵的是“尬”,但是仔细看其他韵脚字,均为“am”韵。也就是说,元朝人的口语中“尴尬”经常发生倒装,说成“尬尴”,和“担、陷、潭、胆、谙、耽、淹、衫”押韵的其实是“尴”。

现代普通话的ie韵不少字在近古汉语中读iai。如“鞋”读hiâi、街读kiai、介读kiài。这些字都是中古汉语的二等开口字,中古时期韵母为rei/rai/re,在北方大部分地区,中古汉语的二等介音在宋元以后变成了-i-,所以中古读krèi的“尬”此时在官话中读成kiài。同样道理,中古汉语读krem的“尴”也就变成了“kiam”。ie则是iai的自然演变——从iai到ie的音变发生非常晚。北京话直到清朝中期仍然坚持iai的读音,甚至民国时期读书人念书还会用iai。“崖”字至今还有旧读“yái”,不少官话方言,以及京剧、昆曲念白唱曲中则仍旧保留了iai这个韵母。

反映明朝官话的《西儒耳目资》中,iai的存在清晰可见

截至这里,这两个字的读音演变仍然在轨道上,正常发展下去的话,随着清朝时候发生的两个音变——声母k被后面的i颚化,iai变成ie,“尴尬”在晚清以后读jiānjiè方属正常。但是,此时决定“尴尬”读音的另一股力量要粉墨登场了。

吴音的影响

要说中国哪里人用“尴尬”用得最勤快,那当属江浙吴语区。而巧合的是,吴语区“尴尬”的读音和gāngà也较为类似,如苏州话keka、常州话kaenka、温州话kaka。这真的仅仅是一个巧合吗?

上文提过,“尴尬”虽然是个不折不扣的古词,但是其使用并不太广泛。虽然元明时期“尴尬”一度粉末登场,不过其流行度到底多高还得打个问号。不管怎么说,对清朝人来说,“尴尬”已经是一个地方色彩浓厚的词语,而其流行区域正是江浙吴语区。

段玉裁是著名训诂学家,对清代小学发展有卓著贡献

清代大学者段玉裁撰写的《说文解字注》中,对“尲”条的解释是:“今蘇州俗語謂事乖剌者曰尲尬。从尢。兼聲。古咸切。七部。”在段玉裁心目中,“尴尬”是一个苏州人表示事情乖剌的词汇。尤其值得注意的是,段玉裁是江苏金坛人,本就是吴语区出身。但是就连他也把“尴尬”归为苏州俗语,可见该词当时流行范围比较狭窄。

从中古汉语到吴语的音变和北方走了不一样的路径。吴语的演变过程中,中古汉语的二等介音并没有变成-i-,而是直接消失。所以北方带-i-的“江”、“巷”、“街”、“樱”、“间”在吴语白读(苏州)中分别读“kaon”、“ghaon”、“ka”、“an”、“ke”。都不带介音。而ai在吴语中则发生了单元音化,从ai变成了a。就这样,krem krèi在吴语中变成了keka。只是对于初接触这个口语词的北方人而言,并没有对读音按照汉字来进行折换,而是直接用北方话中相近的读音去对,所以也就有了gāngà。

直接引用方言读音的例子还有不少,“芥菜”“芥蓝”字典本也依照广东音把“芥”标为gài。“拆烂污”的“拆”也有按照上海话读“cā”的。这几个读音如今因为群众倾向于按字读已经式微。然而现今不少北方人喜欢把“搭界”说成“搭尬”,他们并没有意识到本字是“界”,也就缺乏折换读音的意识。

随着芥蓝的逐渐流行,“gài蓝”却渐渐退出历史舞台

最古怪的例子还是“癌”,这个字在苏州话和上海话中读nge,折换成北方话有多种可能,最终选择的ái是个错误折换。然而它却流行广泛,彻底取代了北方话中的旧读,也是正确折换应有的读音yán。原因大概是北方话中yán也是“炎”的读音,把“肺炎”和“肺癌”闹混了可不是开玩笑的。

因此,如果语音有正误之分的话,“尴尬”真正的正音毫无疑问应该是jiānjiè,gāngà才是积非成是的俗音。