探索生活的更多可能性

文 | 刘璇玥

在国际大专辩论赛没落后,华语辩论圈经过几年的阵痛、挣扎,呼喊“辩论已死”,最终以奇葩说大火,各地独立赛事风生水起,辩论重回主流话题热度榜为结局,暂时平息了四方的焦灼。

而我混迹的这个辩论圈,似乎从未被主流所高度关注和了解过。但这个圈子里的人似乎并不以此为憾,自始至终都对它热情不减——

大概是因为,BP(British Parliamentary Debate)实在是太有趣了吧。

由于特殊国情,纯粹的辩论和演讲其实很难真正在国内兴起。如果将目光放至整个国内大环境,英语(BP)辩论完全可以说是处在一个边缘地带了。但我不得不说,这是一个如世外桃源般让人幸福的边缘地带。而如果你恰好像我一样,来自一所毫无英辩传统与土壤的学校,这种边缘感不仅会加倍强烈,更关键的,它会变成一种多维度的压迫。

对于我这样来自于没有英辩传统学校的辩手,英辩之路的起点无非两种:FLTRP(外研社杯全国大学生英语辩论赛)或者模拟联合国。由于本人并非语言专业学生,在向非外语学院领导申请外出比赛时,甚至要面对更多令人哭笑不得的审问和质疑

:“辩论你怎么一个人去啊?”“还有用英语辩论的?”“这个比赛有分量么?我怎么没听说过?”

总之最后,领导可能是看在“外研社”大佬的面子上勉强认可了的。

FLTRP的比赛,由于是以学校为单位报名参赛,水平的参差不齐尤为明显。

很多学校都是随意派出连英辩规则都不熟知的英语专业学生来参加的。这里小小的科普一下,国内比较盛行的英辩赛制主要是BP制,即英国议会制。辩论时同样分正反双方,同样是每方四人,分别充当首相(prime minister)、副首相(deputy prime minister)、议员(member)和党鞭(whip)的角色。正方扮演政府的角色,反方则是反对党集团,每方四人又会分为上下两院,之间都存在明确的竞争关系。

也就是说,英语辩论不是左右互搏,而是四国大战。相当于一场有正经讨论的议会COSPLAY。赛制也与华辩的花样繁多、刺激有趣不同,没有自由辩、没有专门的盘问质询环节,有的只是每位辩手即兴的七分钟演讲和随即提出的POI(point of information)。

个人以为,英语辩论与华语辩论的最大不同就在于:为了保证辩论内容的质量不至跑偏,每个辩位都被严格规定了演说内容与论证框架,也就是术语中常说的“role fulfillment”。在这样的框定下,任何一个motion的讨论都没有摸鱼划水说胡话的机会,始终都必须围绕话题的core issue。

而在FLTRP的比赛上,不同学校辩手之间的“见识碾压”就显得尤为深重了。

没有经验的辩手,可能会在第一场比赛中就留下深重的心理阴影。同台竞技的辩手,用机关枪似的语速连续不断说了七分钟,观点深入浅出引经据典,而novice往往只能一脸蒙圈磕磕绊绊说上三分钟。

对于新辩手来说,这几乎是一场公开的羞辱。其实这种现象不足为奇,在了解英辩、重视英辩的学校,辩手是可以获得多方面的支持与帮助的,正规的学术讲座、大量的tournament、本校的前传奇辩手亲自培训,这些资源都是普通学校的辩手难以企及的。

原生环境的压力是会随着在英辩之路上走得越远而愈发沉重的。

曾经有一次,在一个workshop期间,一位和我有着极为相似经历的辩手在深夜向我哭诉,由于她频繁请假外出参加比赛,引起了辅导员的不满,就在那天下午,她的辅导员打来电话,言语里满是对她的攻击,对英辩的不理解。个中心酸,何止她一人体尝过。

既然这么痛苦,为什么我们会爱上英辩?为什么我们会爱上辩论?

我相信其中一个很大的原因,是因为在现实中,话语权往往是和权力挂钩的。而权力,是不青睐边缘的。

打辩论的人,有极大一部分,是在现实中找不到表达出口的人。这其实是一个遗憾的悖论,因为打辩论的人,多半会表达、会思考、有内容。

只不过,我们在英辩的世界里所关注的,诸如性别平等和性取向平等、程序正义和结果正义、宗教冲突和文化冲突等等话题,都是在国内主流权力体系中疏于讨论,甚至是回避讨论的话题。

我相信不止我一人在生活中有过这样的经历,当你说要程序正义,有人告诉你,你要适应;你说这不冲突,要适应现状,也要追求更好的,他又说,这不是你该管的事情;你说这是我生活的世界,我在乎它的样子,你也应该在乎,他说“咱们晚上吃什么?”这还只是平日司空见惯的无奈。

曾目睹过在北京的一场公开赛上,因为辩题涉及某个外交问题,台下的围观群众,竟有人电话报了警。正是因为有了在现实中的表达受阻或是受挫,我们这样一群人,才会无比依赖一个能够去表达、被倾听、和平争论的平台。

如果华语辩论原初是来源于汉语的推广,那么英语辩论则是完全来源于西方的民主政治。这也造成了相比之下,英语辩论是一个比其他语言类竞赛更多元开放的平台。由于英语辩论的覆盖面非常广泛,几乎各个国家和地区都有自己的独立赛事。所以在英辩赛场上,极少会出现语音歧视、观念歧视的问题,大多数时候是可以形成真正的观念碰撞、理性思辨的。

其实国内英语赛事的发展已经在一条道路上达到了饱和。混迹于英语辩论圈的人大多了解一个共识,那就是在辩论中,即使是以演说为载体,观念都比语言重要。很多演讲选手在初入辩论圈时,非常依赖英语这个优势,但却不知道内心的驱动力和观念的成长成熟才是更重要的素质。

国内的很多演讲比赛,从本质上来说,都是命题作文的秀场。在有限的时间里,根本没有办法开展真正有意义的讨论。在这种体制下,最终胜出的人,一定是会说漂亮话的人、会抖机灵的人、会在短时间内装X的人,但很少是真正在意的人。

因此,当下国内的很多演讲选手,只是迷恋舞台所带来的成就感,却没有意识到在这个过程中,他们仅仅增长了说空话的能力。

做一个不太恰当的对比,看惯了TED的人转头去看《我是演说家》一定会觉得有些违和,因为TED上的人是在做演讲,为的是传播自身的体会和成果,而《我是演说家》却是在角力【当然不乏林正疆先生关于辩护律师所做的演讲,非常动人】,谁的腔调更让评委倾心,谁的言论更符合观众期待,这背后,其实是一个“做演讲”和“玩演讲”的区别。

英语辩论在一定程度上也存在同样的问题,毕竟是一场虚拟的议会制讨论。但是由于存在明确的对立方、激烈的立场冲突、有限的话题范围和严格的论述框架,这种“表演>内容”的情况在最大程度上被杜绝了。

公共演说的本质是要行使人的自由意志,是要去战斗或者狂奔,而目前国内绝大多数演讲比赛,都像是献媚、杂耍和演戏,不是为了要厘清真相,而是为了要被人观赏。

在英辩这条路的行走过程中,让我印象最深刻的一个事件,大概是一次在某Novice Cup期间,曾经有一位新辩手在打完两场后,带着哭腔拉住我,嘴里含混不清地说着:“我不想再比了!太可怕了!这不适合我!姐姐你替我比吧!”有一个瞬间,我是很想替她摆脱这份痛苦的,因为我体会过那种恐慌,我也曾数次夜不能寐想要逃避。但是我于心不忍,我不忍的是剥夺她体会到英辩所能带来的快乐的机会,我希望她也能有朝一日收获那份乌托邦式的幸福感。

英辩这条路其实是很难走的,可能这也是它一直处于边缘的部分原因。不被身边的人理解、每一步都充满阻力、起步就深受挫折、前进的路上又要承受巨大的资源差异。但是原生环境所带来的痛苦,虽然深重,却是可以克服的。能否克服,可能就取决于一个人表达的欲望有多强烈、在接近真理的路途中收获了多少快感以及承受打击的能力有多强大了。而在克服了原生环境所带来的困苦后,也不过是从一个边缘进入了另一个边缘。但这不会是一次单纯的跨越,而是从暗处走进光明,由沉睡睁开眼睛的转变。

我不知道那日向我哭诉的姑娘能否克服第一重痛苦,找寻到后面的快乐。这条路走不走,其实都没有关系。逃避并不可耻,不过是一次选择。辩论在很大层面上也没有用,但是就像我前面所说的,这是一个睁开眼睛的过程,没有人会去问睁开眼睛有什么用。

-end-

今日话题

你为什么选择辩论?

今日作者

刘璇玥

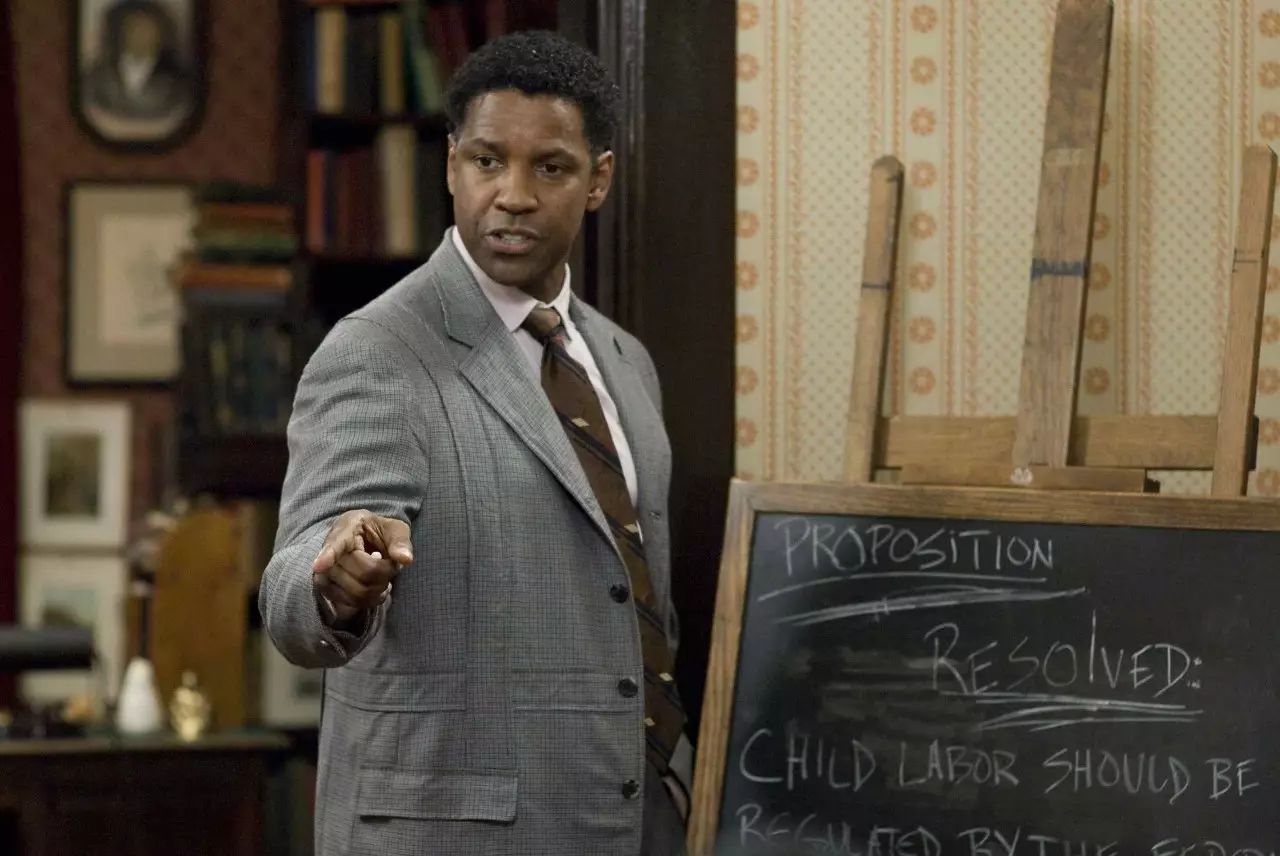

图片 | 豆瓣

编辑 | 吴宪达

about 706

706青年空间位于宇宙中心五道口,是中国第一家青年空间。706已经举办了上千场活动,发起了数十个创新项目,世界各地有趣好玩的青年人在此汇流。我们试图创造一种新型的实体空间形态,孵化具有潜力的合伙人项目,通过社群式的学习,倡导一种新的生活方式和教育理念,让青年人探索生活的更多可能性。

长按二维码,关注706青年空间